····················································································································· |

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Многое из изложенного в этой книге может не соответствовать ожиданиям ее читателей. Те, кто занимается изучением Тибет, привычны к утверждению, что повторное проникновение буддистской и индийской культуры в Тибет в течение и по окончанию десятого столетия положило начало ренессансу тибетской цивилизации. Однако, в нашем случае употребление термина «ренессанс» выглядит весьма сомнительным, поскольку он пересыщен идеологическими и категориальными ассоциациями. Возможно, данная проблема проистекает из основополагающего определения Петрарки, согласно которому четырнадцатое столетие является временами зарождения новой европейской цивилизации, сбросившей с себя покрова мрака средневековья, и которое некоторое время было ключом к восприятию средневековой истории31. Похоже, что пониманию этого термина в большей мере способствует высказывание Филиппо Виллани, считавшего, что первые годы пятнадцатого столетия вдохнули новую жизнь в классическую культуру (при том, что эта тема была предвосхищена все тем же Петраркой)32. Действительно, идея возрождения эллинской учености имела настолько сильное влияние, что Теодор Беза, преемник Кальвина в Женеве, назвал приток греческих ученых в Европу после завоевания османами Константинополя в 1453 году переломным событием этого периода. Позже историки указывали, что к тому времени греческая ученость уже вошла в моду вместе с культом классиков, начало которому положил еще Боккаччо и который продолжал подпитываться изучением латыни и греческого языка в среде итальянских гуманистов. Эта научная деятельность получила особый размах в пятнадцатом столетии благодаря удивительному средству распространения знаний, изобретенному Гутенбергом.

Безусловно, Возрождение было сложным и многогранным явлением. К нему относились как социально-политические события, происходившие в процессе фрагментации государства в четырнадцатом столетии, так и рост экономики гильдий в нестоличных городах. В Западной Европе гибель населения от «черной смерти» и голода сопровождалась произволом бродячих банд, при этом общее чувство дезинтеграции усугублялось наличием двух, а иногда и трех пап, а также крахом Священной Римской империи. Ощущение децентрализации также несли в себе новая космология Коперника (несмотря на ее запрет церковью) и открытие Нового Света в 1492 году, который также был годом учреждения испанской инквизиции и изгнания евреев из Испании королевой Изабеллой и королем Фердинандом. Однако, все-таки именно Возрождение характеризует собой начало эпохи гуманизма, ведь именно в эти времена Леонардо пророчески отпечатал в европейском коллективном сознании нечто подобное проникновенному восклицанию Гамлета*, поскольку был преисполнен таких же ощущений в отношении перспектив человечества, пока что еще неосуществленных, но и напрямую не опровергнутых.

—————————————————————————–

* «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями!»; действие 2, сцена 2; перевод Б. Пастернака – прим. shus.

—————————————————————————–

Очевидно, что если мы хотим понять ситуацию, сложившуюся в Центральном Тибете в период со второй половины десятого столетия и до вмешательства монголов, то должны исключить всякие ошибочные сравнения с европейским Возрождением. Тибет не располагал наследием бактрийского и гандхарского эллинизма, и поэтому там не могло появиться своих Микеланджело или Салютати, которые сформулировали бы свое понимание достижений греческого изобразительного искусства. По этой же причине там не мог возникнуть и гуманизм, который бы ускорил распространение аллегорической литературы и программ обучения studia humanitatis. Печать, уже широко применявшаяся в Китае с одиннадцатого столетия, не имела распространения в Тибете до тринадцатого века. И даже тогда это достижение не использовалось для развития гуманитарных наук по изучению текстов на иностранных письменных языках, как это было в отношении греческого языка при Марсилио Фичино.

Децентрализация была частью общетибетской проблемы, порожденной обычным социально-политическим конфликтом, а не какой-то региональной спецификой Тибета. Кроме того, здесь полностью отсутствовали устремления к освоению математических расчетов или к прикладной технической виртуозности, как это было в случае с Леонардо. На самом деле, насколько мне известно, в Азии не было ничего подобного центральному образу того периода европейской истории – «человеку эпохи Возрождения», хотя агиографы отдельных святых заявляли, что последние обладают «всем знанием». Как местная культура, так и монастыри буддистской Индии невысоко ценили труд ремесленников, что позволяло относиться к ним без особого почтения. Это значительно отличается от возвышения статуса художников в Европе шестнадцатого столетия, изменившего жизнь городских живописцев времен высокого Возрождения33. Таким образом, в те времена в Центральном Тибете не было ни святых в лабораториях, ни инженеров-гуманистов, ни поэтов-математиков. И по сей день большинство тибетцев демонстрирует непонимание принципов количественной оценки и воспринимают качественные определения как на sine qua non (непременное условие) любого точного описания.

Среди множества исторических траекторий периода Возрождения довольно часто упоминается Реформация, причем чаще всего как неизбежное следствие гуманизации и децентрализации34. Когда в Центральном Тибете в конце десятого – начале одиннадцатого столетий происходило возрождение монашеского буддизма, отчасти стимулированное реформаторским движением, спонсируемым западно-тибетским государством Гуге-Пуранг, с исторической точки зрения мы могли бы рассматривать это одновременно и как новую социологию (в связи с исходным отсутствием монашеского буддизма), и как распространение потенциальных форм духовности, но ни в коем случае не как фрагментацию монолитного института «церкви». На самом деле, как это видно из работ Старка (Stark), Бэйнбриджа (Bainbridge) и других авторов, наибольшую общность данный период демонстрирует с социологией возникновения религиозных движений в других странах35. Если такое движение также предполагало создание рисованных образов великих деятелей буддизма в недавно построенных или отремонтированных монастырях, то дарственные и повествовательные изображения по большей части были тибетским развитием современного им индийского, неварского, кашмирского или среднеазиатского стилей. Такая иконография, конечно же, не была взрывным повторением утерянных классических стандартов изображения с натуры, которые художники Флоренции времен Лоренцо де Медичи быстро освоили благодаря покровительству международных финансовых кругов. Напротив, вплоть до двадцатого столетия тибетское религиозное искусство оставалось шаблонным, в высшей степени манерным и мало интересовалось проблемами перспективы, реальной анатомии человека и прямого следования натуре.

Тем не менее, если мы хотим серьезно подойти к нашему историческому исследованию, то должны обратить внимание на то, что презумпция постепенности, приводившая в отчаяние гуманитарную литературу со времен Просвещения, особенно сомнительна перед лицом стольких свидетельств обратного. Вместо этого системный анализ предлагает нам исследовать «скачки в сложности», подразумеваемые в модели прерывистого равновесия, разработанной Стивеном Джей Гулдом (Stephen Jay Gould) и Найлзом Элдреджем (Niles Eldredge) для объяснения биологических особенностей эволюции36. Перенеся эту биологическую парадигму на человеческие культуры, мы сможем увидеть, что цивилизации демонстрируют сжатие периодов выдающегося развития в невероятно короткий промежуток времени – настоящий взрыв социально-политической, экономической, художественной, интеллектуальной, литературной и духовной активности. Эти взрывы могут быть попросту беспрецедентными, как в случае с Афинами Перикла или возвышением династии Цинь. В качестве альтернативы, они могут быть сфокусированы на идеологии возрождения утраченных идеалов прошлых времен – целеполаганию, которое приводит культуру к успехам гораздо большим, чем те, которых она ранее достигла в этом утраченном рае. Оба этих примера – новые начинания и последующее возрождение – далее можно дифференцировать по степени, в которой они опирались на внешнюю систему координат для установления собственных стандартов развития. Например, с 645 по 794 годы в Японии были спроектированы и построены четыре города, имитирующих Чанъань: Нанивакё, Нагаокакё, Нара и Хэйанкё. Все эти города не имели аналогов в Японии и были выстроены по образу и подобию столицы Тан. В течение аналогичного периода, с 618 по 842 годы, тибетцы создали свою первую объединенную цивилизацию, которая импортировала культуру из Китая, Индии, Хотана, Персии, Кашмира и других стран, при этом возможность заимствования культурных моделей из нескольких источников давала им свободу в принятии решений, недоступную для японцев.

Даже если европейский Ренессанс является наиболее впечатляющим примером процесса возрождения в нашей собственной истории, мы не должны игнорировать аналогичные события времен китайской династии Сун или периода «позднего распространения» (phyi dar) в Тибете, которые происходили почти одновременно. И в китайском, и в тибетском случае было переоценено забытое литературное и культурное наследие, и возник новый нарратив о возвращении духа былой эпохи. Таким образом, период «новых переводов» можно рассматривать как возрождение социокультурной жизни Центрального Тибета, а не как «возрождение» в европейском смысле. Помимо прочего, это было возрождение тибетского общества, пытающегося возвратить динамизм утраченной империи, даже при том, что политическая реализация этого вопроса осуществлялась вне пределов Тибета.

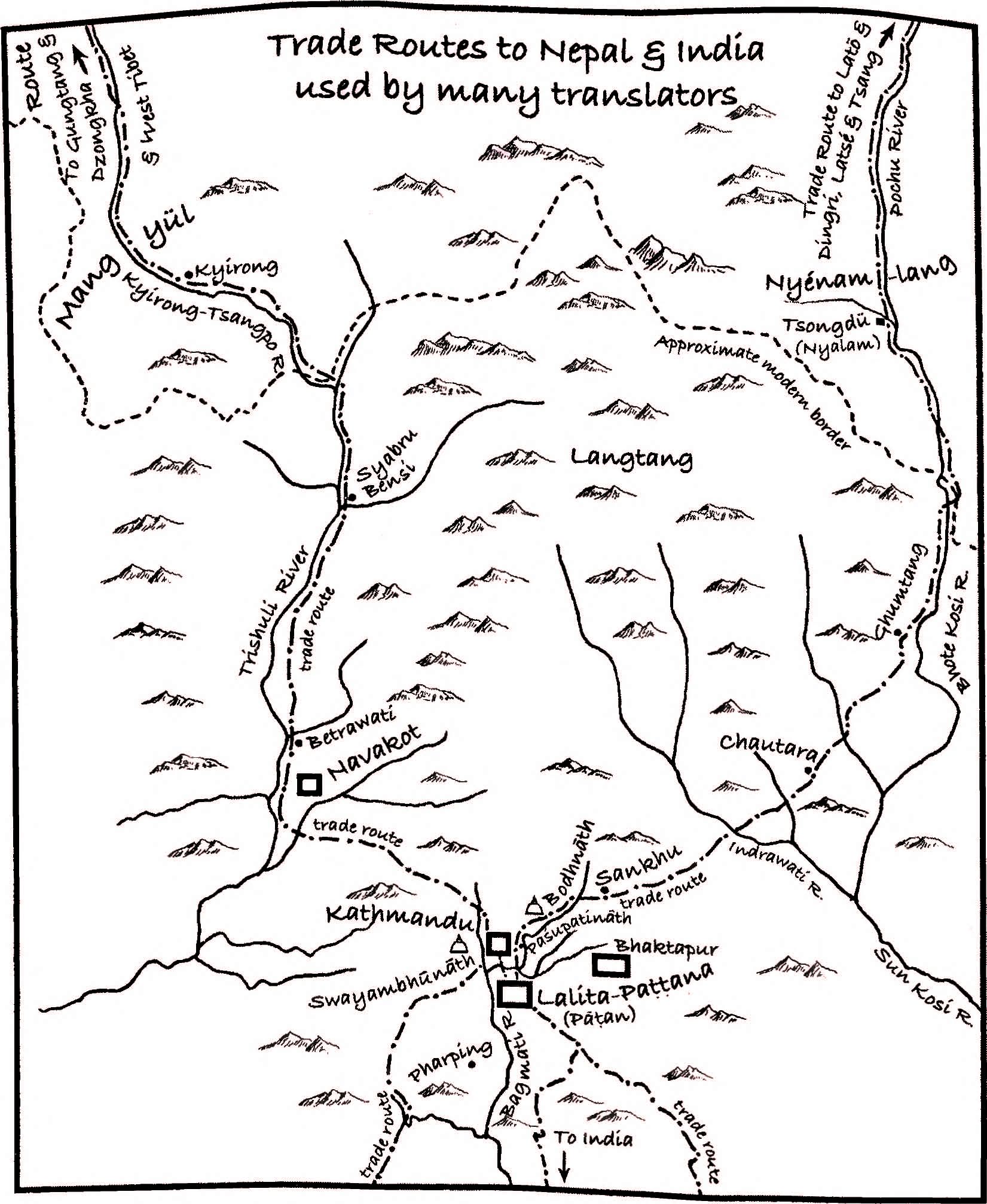

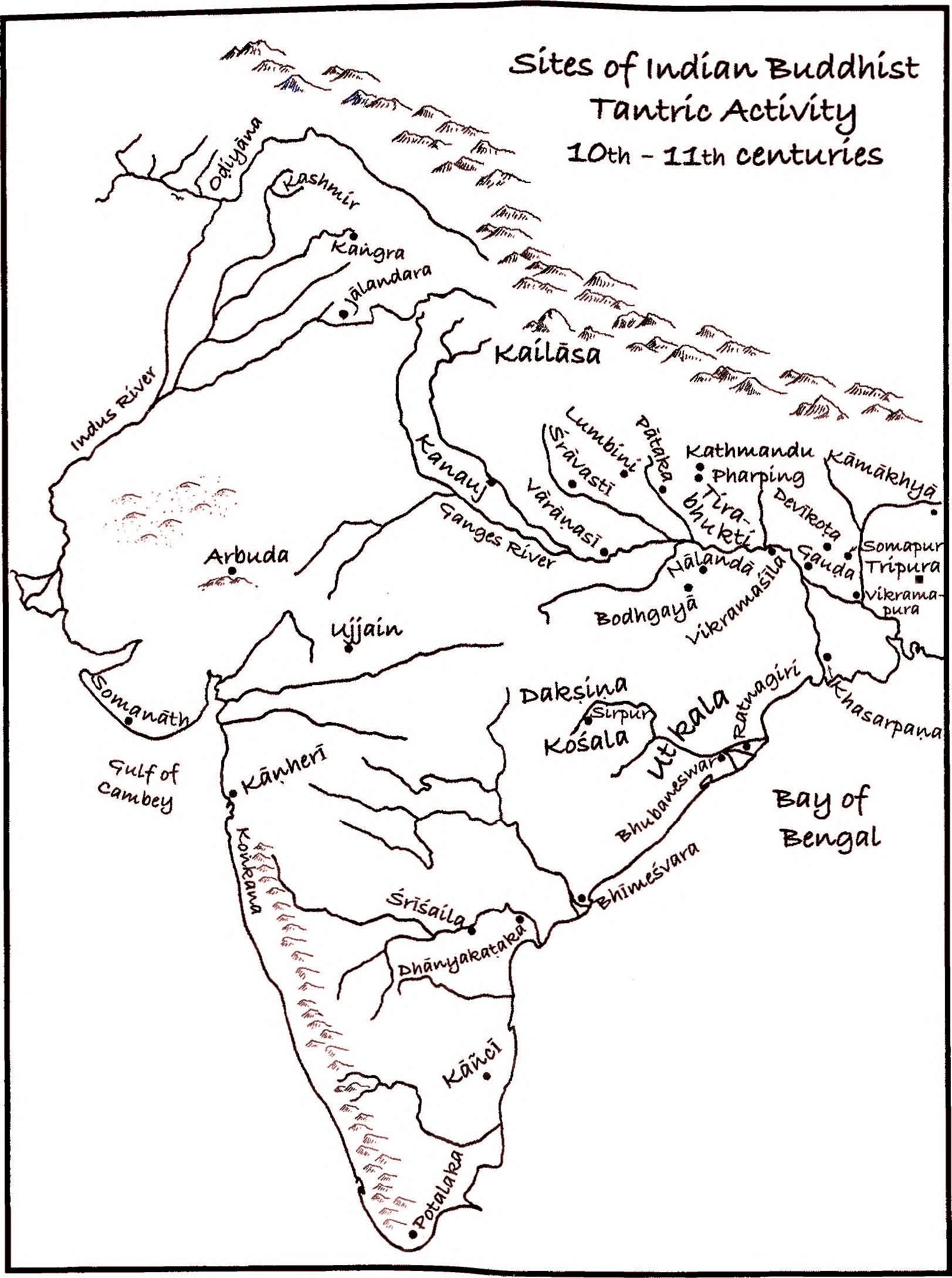

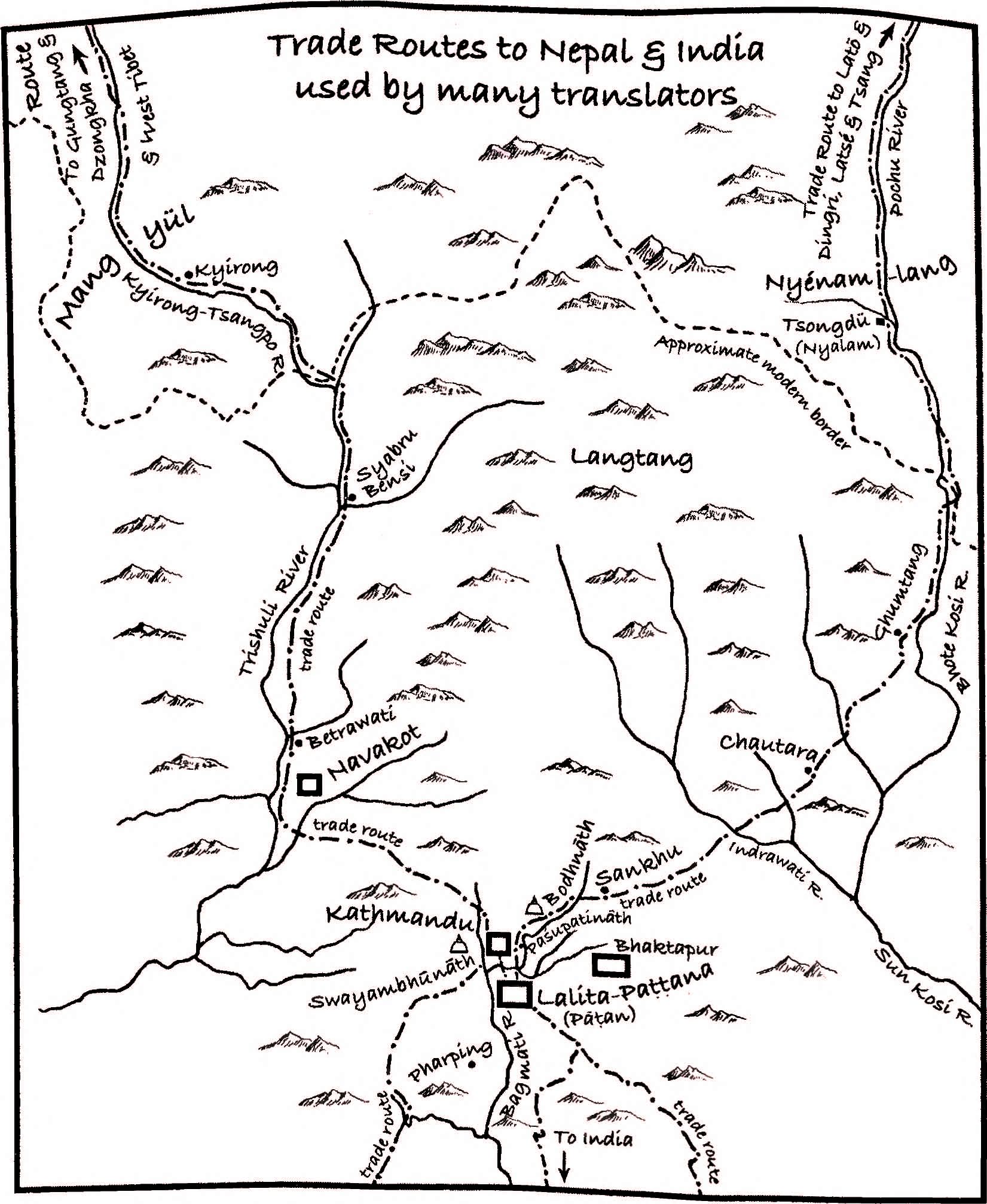

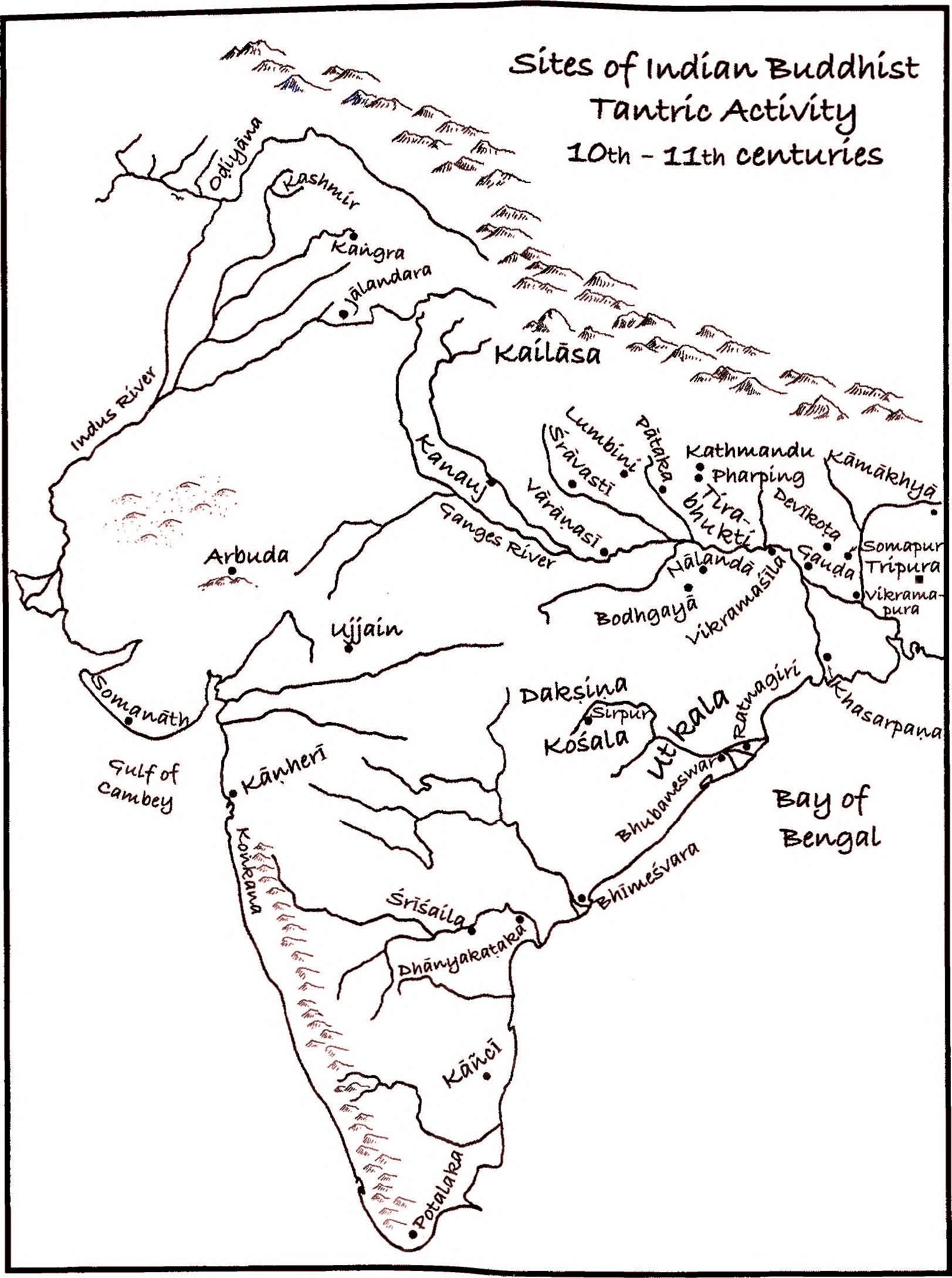

Таким образом, если Тибет был особенным местом в этом мире, то и период его возрождения был необычным временем. Доктрины, ритуалы и практики буддизма – главным образом его позднего эзотерического варианта – сыграли важнейшую историческую роль в период с конца десятого по тринадцатое столетия, содействуя процессу болезненного выхода из состояния фрагментации и сращиванию различных культур. Катализатором этого возрождения стала близость Тибета к Индии и бассейну Тарима, и тибетские ученые, иногда ценой собственной жизни, предпринимали путешествия в Непал и Индию в поисках истинного буддизма. Там они жили как в великих монастырях, так и в маленьких обителях, основанных буддистскими наставниками, привлекая и йогинов, и монахов к своим поискам священной дхармы. Они приносили с собой в Тибет не только книги, но и образовательную культуру индийских монастырей, ретритов и учебных центров, и таким образом содействовали делу возрождения тибетской цивилизации. Великие аристократические кланы успешно интегрировали, адаптировали и институционализировали индийские йогические системы, описанные в самых возмутительных из когда-либо созданных религиозных текстах. Тем не менее, в рамках этой экстремальной версии буддизма и благородные кланы, и тибетские простолюдины смогли открыть для себя методы и средства культурной трансформации.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

| |

Таким образом правитель из семьи самого дьявола

Истощит заслуги тибетского народа.

Учение Будды полностью придет в упадок…

Превратив в руины храм Джоканг, дурные люди начнут карать друг друга.

Порочными словами они будут бранить благочестивых

И превозносить других, предающихся греховной деятельности.

Все монастыри превратятся в убежища для оленей,

А храмы станут загонами для скота.

Учителям придется взвалить на себя ношу обслуги,

А монахи будут отправлены охотиться на животных, чтобы как-то выжить.

Увы! Обладатели порочной натуры будут распространяться вдаль и вширь.

«Колонный завет» Сонгцена Гампо1

|

Кажется естественным воспринимать Тибет как извечно буддистскую страну, не задумываясь о том, что в основе этой приятной иллюзии лежит тяжкий труд многих поколений преданных своему делу тибетских буддистов. Данный образ покажется еще более удивительным, если вспомнить, что на протяжении нескольких столетий Тибет был сильной милитаристской империей, рухнувшей в непростой период социального и политического хаоса. В тибетских документах эта катастрофа упоминается как начало периода политической раздробленности (rgyal khr ims sil bu’i dus) или действий, приведших к упадка Учения (bstan pa’i bsnubs lugs), причем последняя фраза отсылает нас к мифам о полном забвении заветов Будды. Но только после периода разрушительных социальных волнений и мог наступить период тибетского ренессанса, во время которого в процессе культурного возрождении для создания нового направления буддизма использовалось многое из сохранившегося от прежней династии. Это новое религиозное движение способствовало формированию социального порядка с опорой на принципиально иную движущую силу, в основе которой лежало противодействие политическому воссоединению. Поэтому даже когда была достигнута определенная религиозная и социальная стабильность, политическое единство по-прежнему оставалось чем-то недостижимым вплоть до монгольского периода.

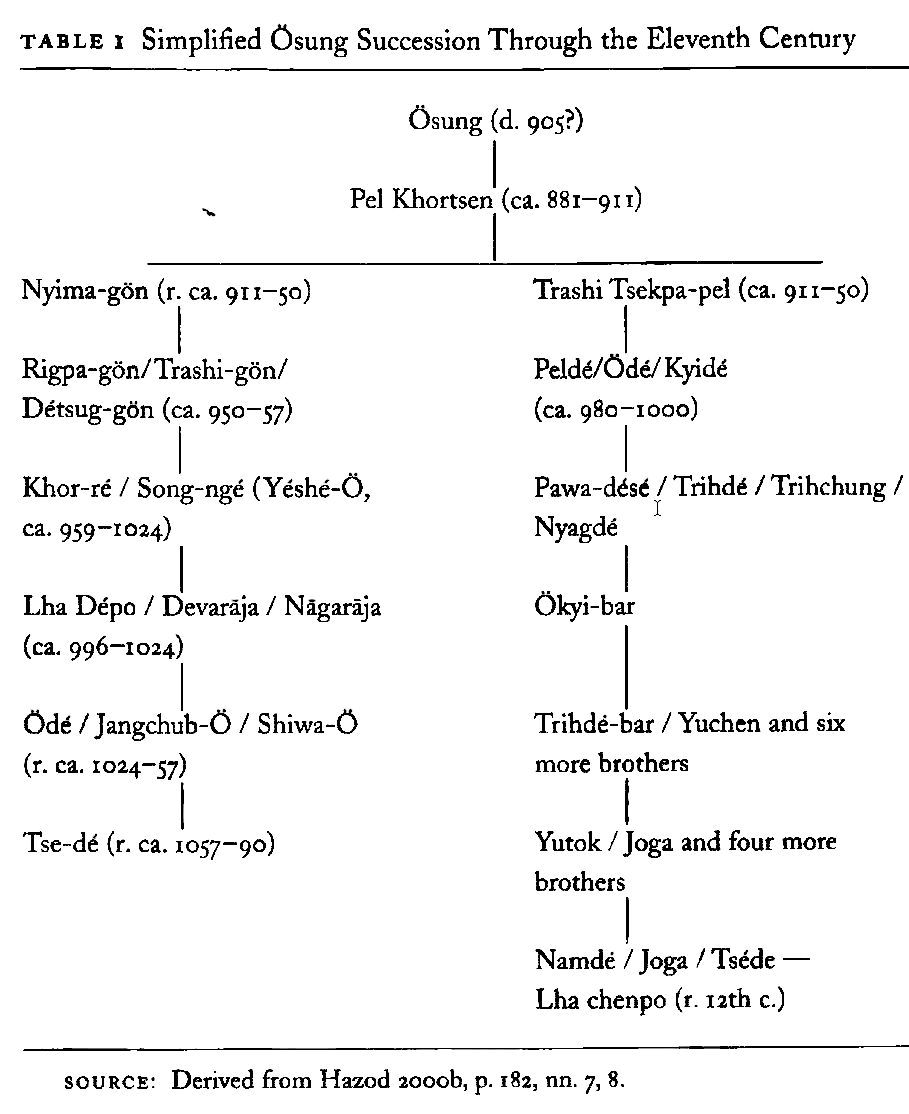

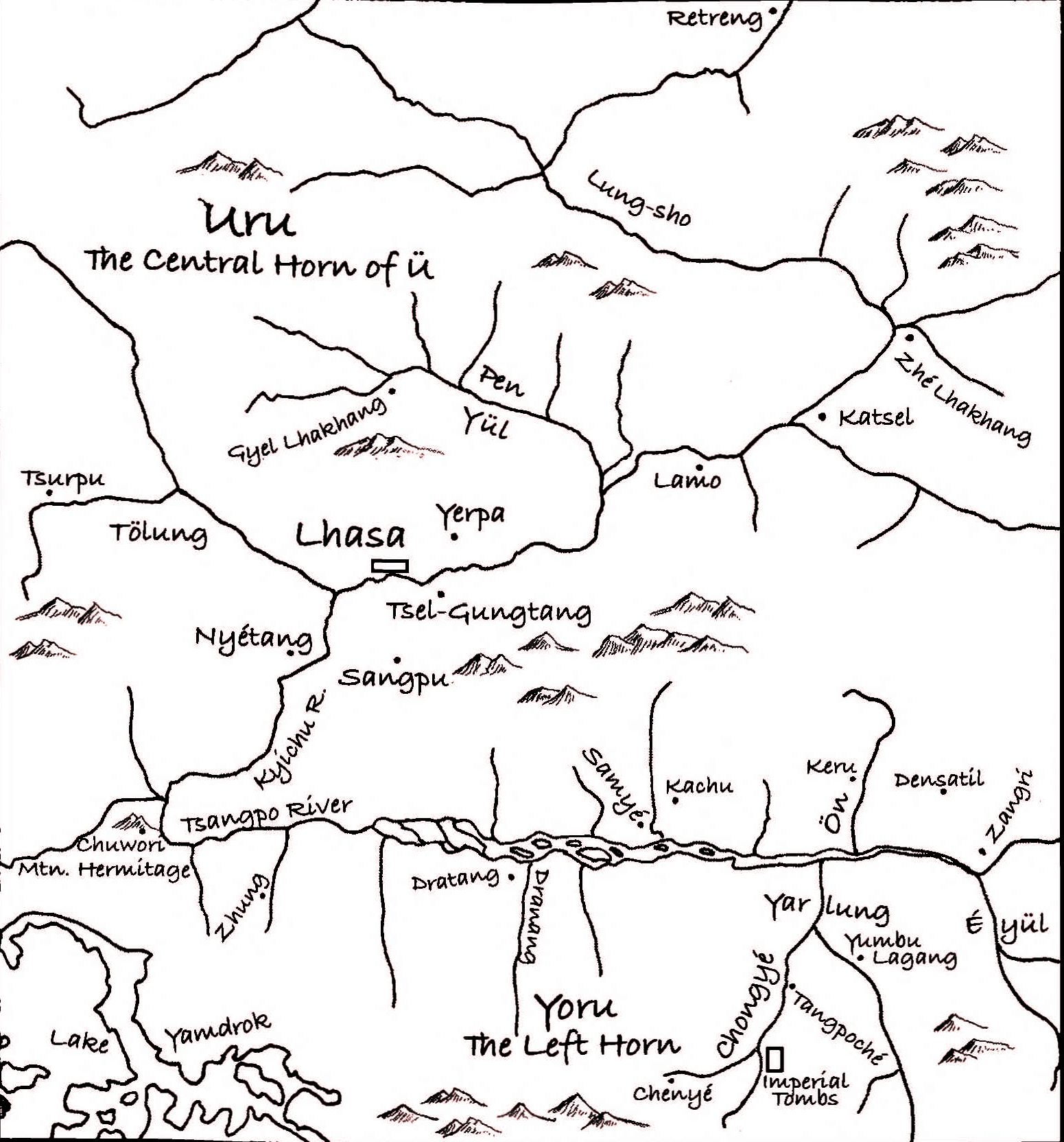

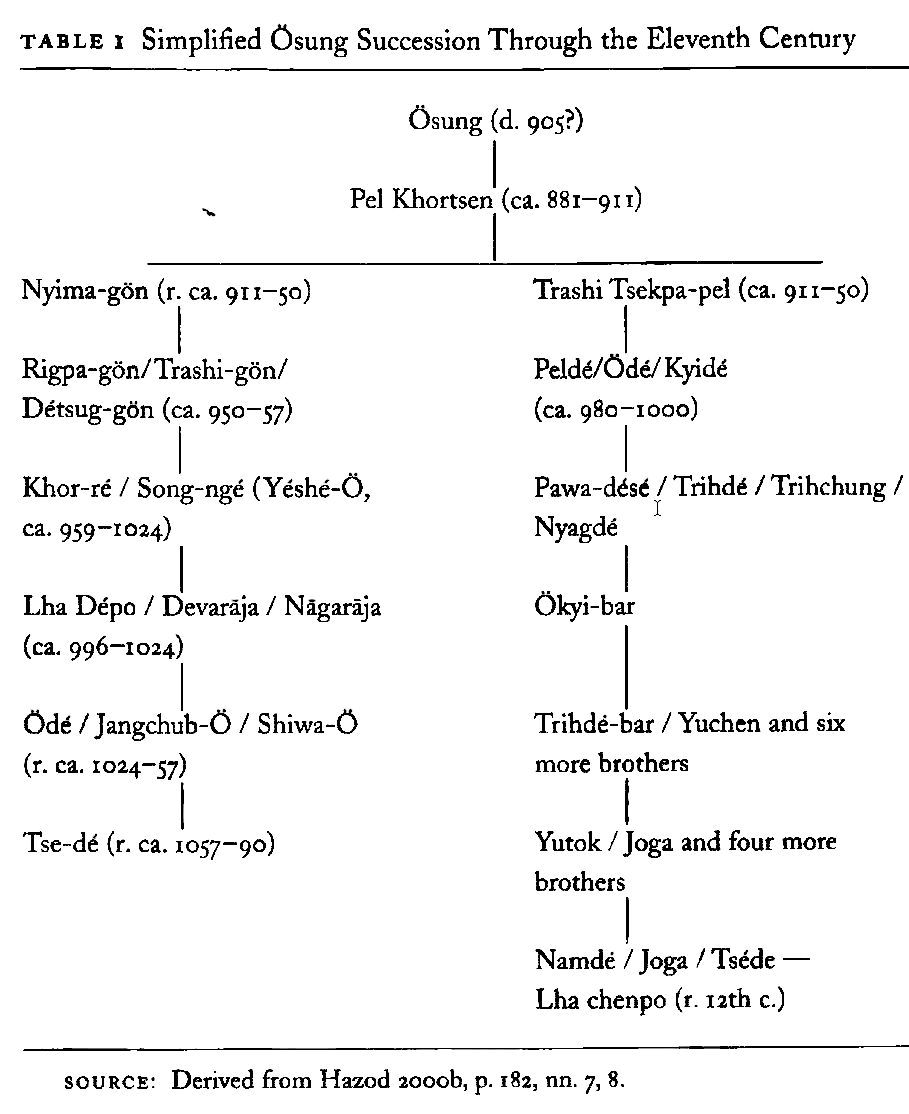

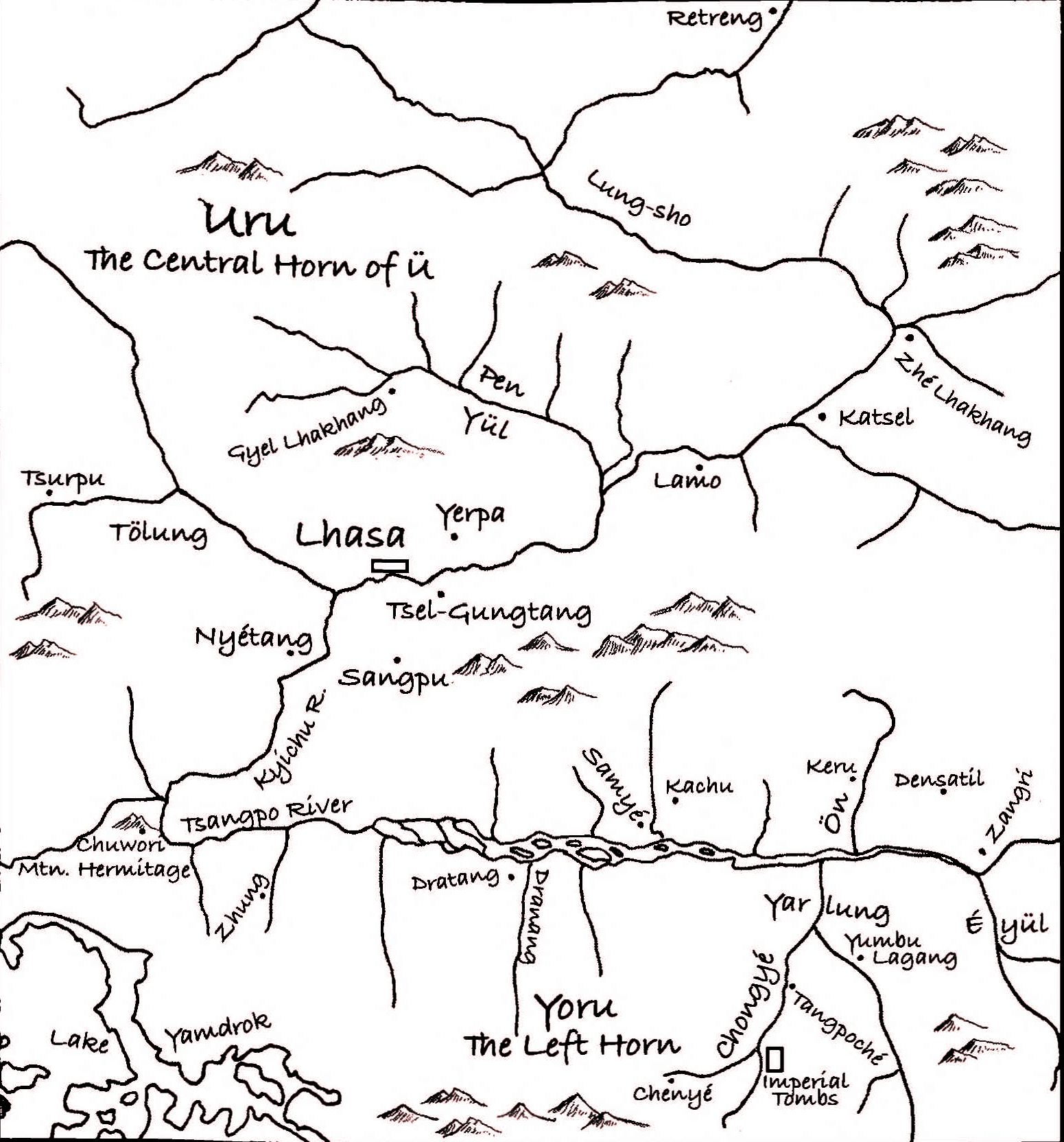

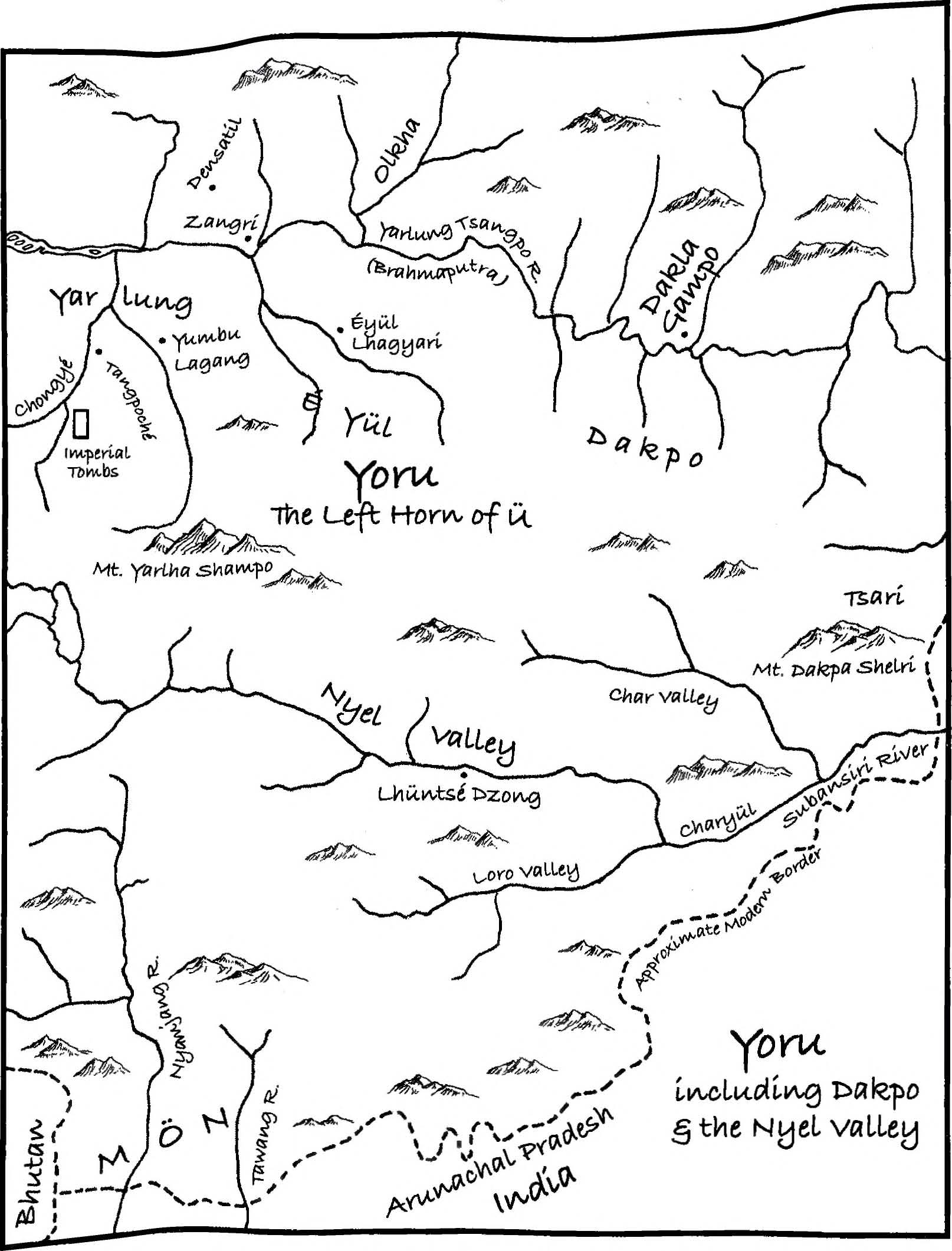

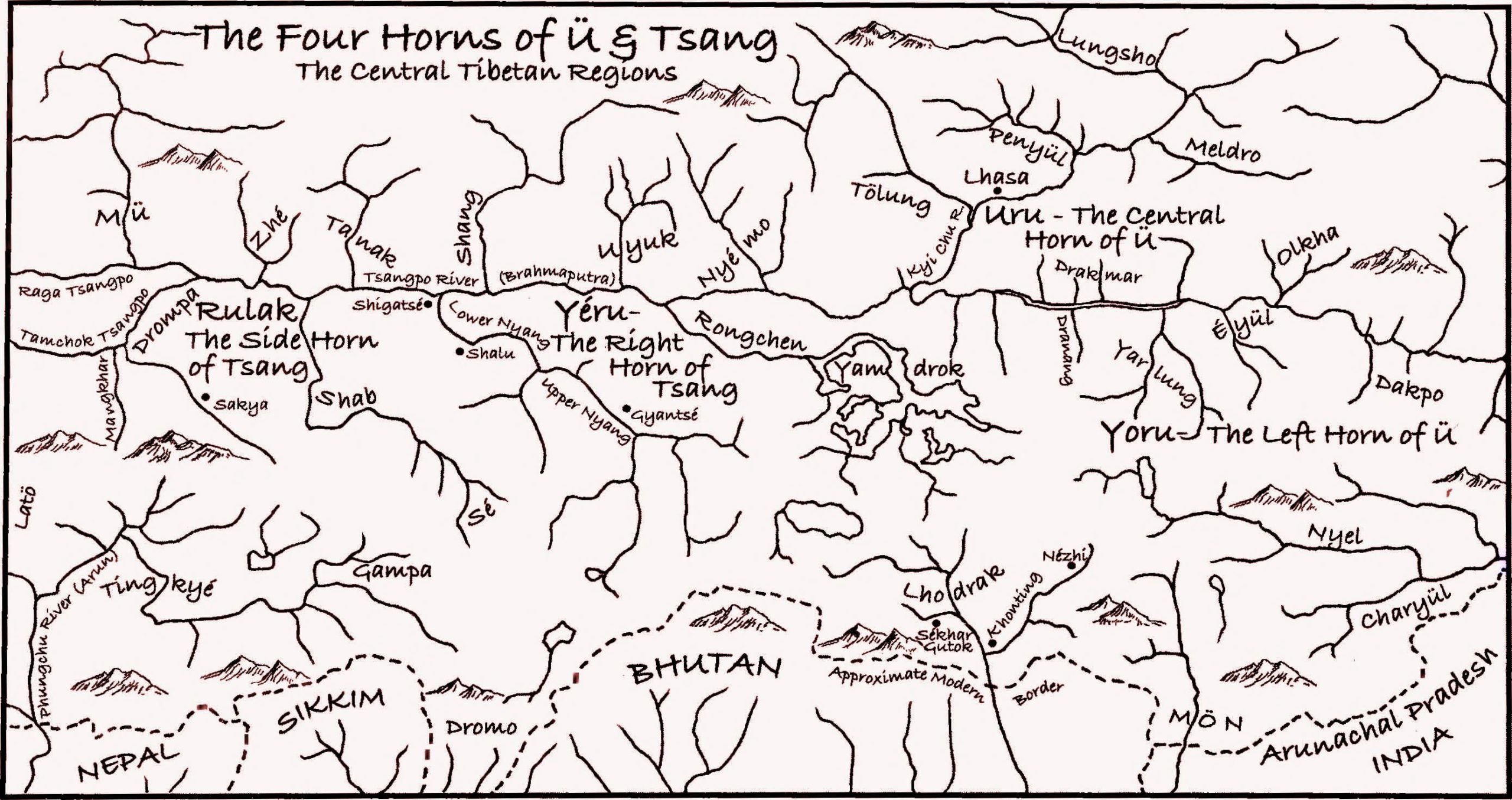

В данной главе исследуется распад и крах тибетской имперской системы в середине девятого столетия, а также особый вклад буддизма в падение правящей династии. Парадокс тибетского буддизма заключается в том, что некоторые из его течений были сопричастны к распаду империи в девятом столетии, в то время как другие направления сыграли центральную роль в возрождении тибетской цивилизации уже в десятом веке. Затем в главе излагается то, что нам известно о политической ситуации времен раздробленности, включая разделение имперского дома на две ветви и три восстания, произошедшие как на северо-востоке, так и в центре Тибета. В этой главе также представлена точка зрения на этот период более поздних хроник в части упадка социального и религиозного порядков с сопутствующим ростом неортодоксальных практик. Кроме того, здесь обсуждается положение аристократических кланов в соответствии с тем, что мы о них знаем. Все эти факторы сыграли свою роль в дальнейшем слиянии буддистской культуры и цивилизации в Центральном Тибете десятого и одиннадцатого столетий, который на протяжении всей книги представляется как самая выдающаяся часть Тибета.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

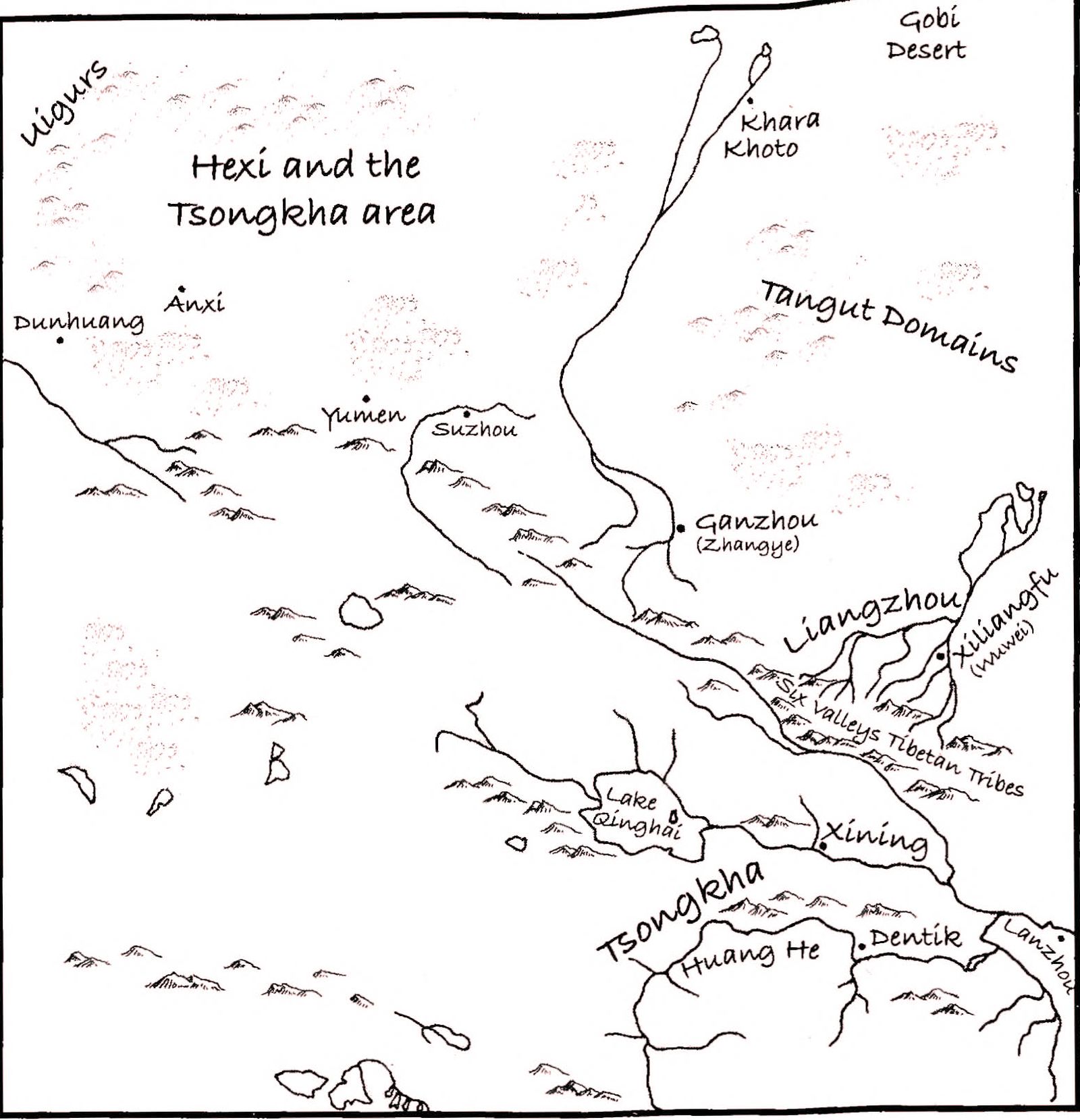

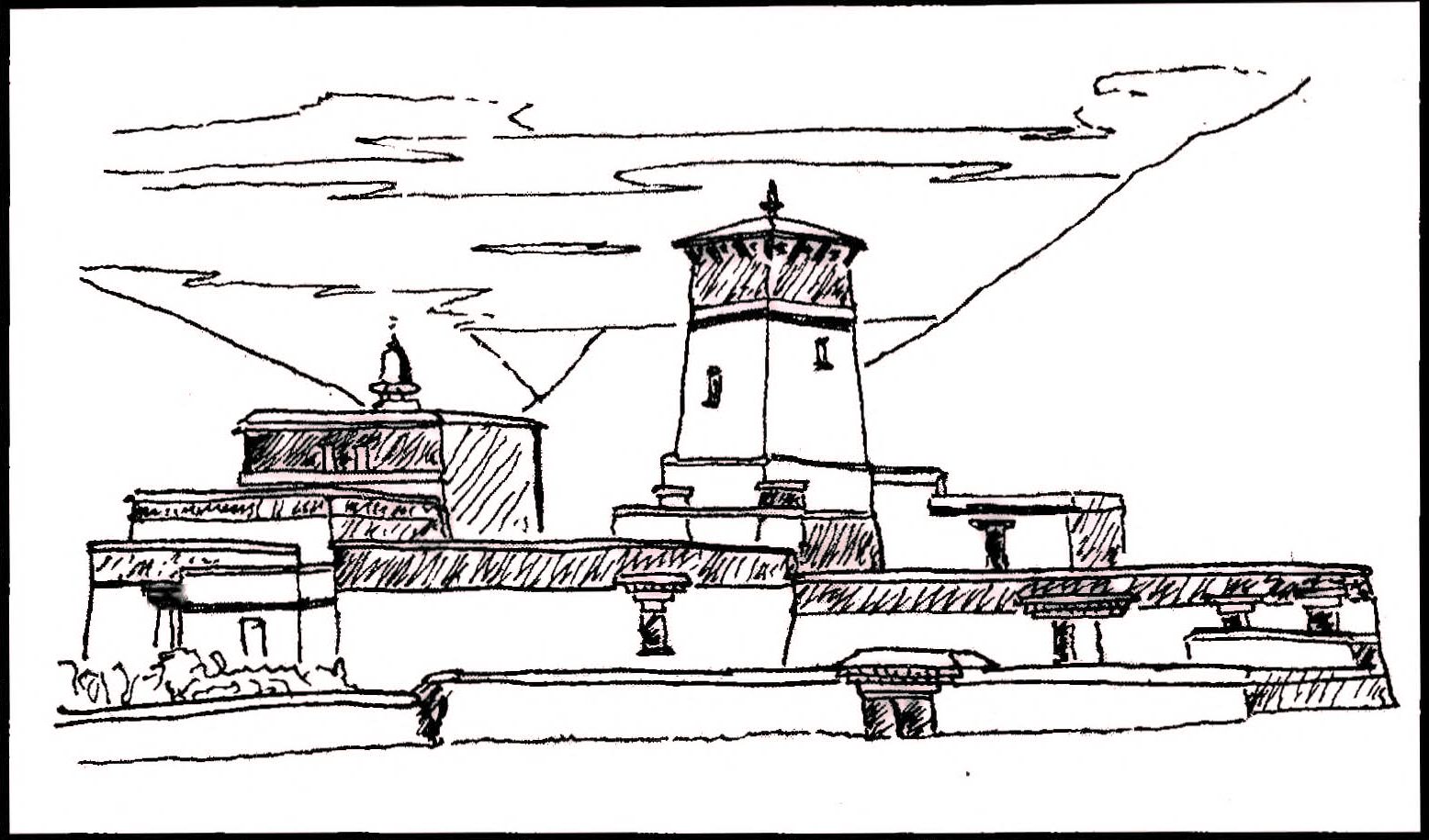

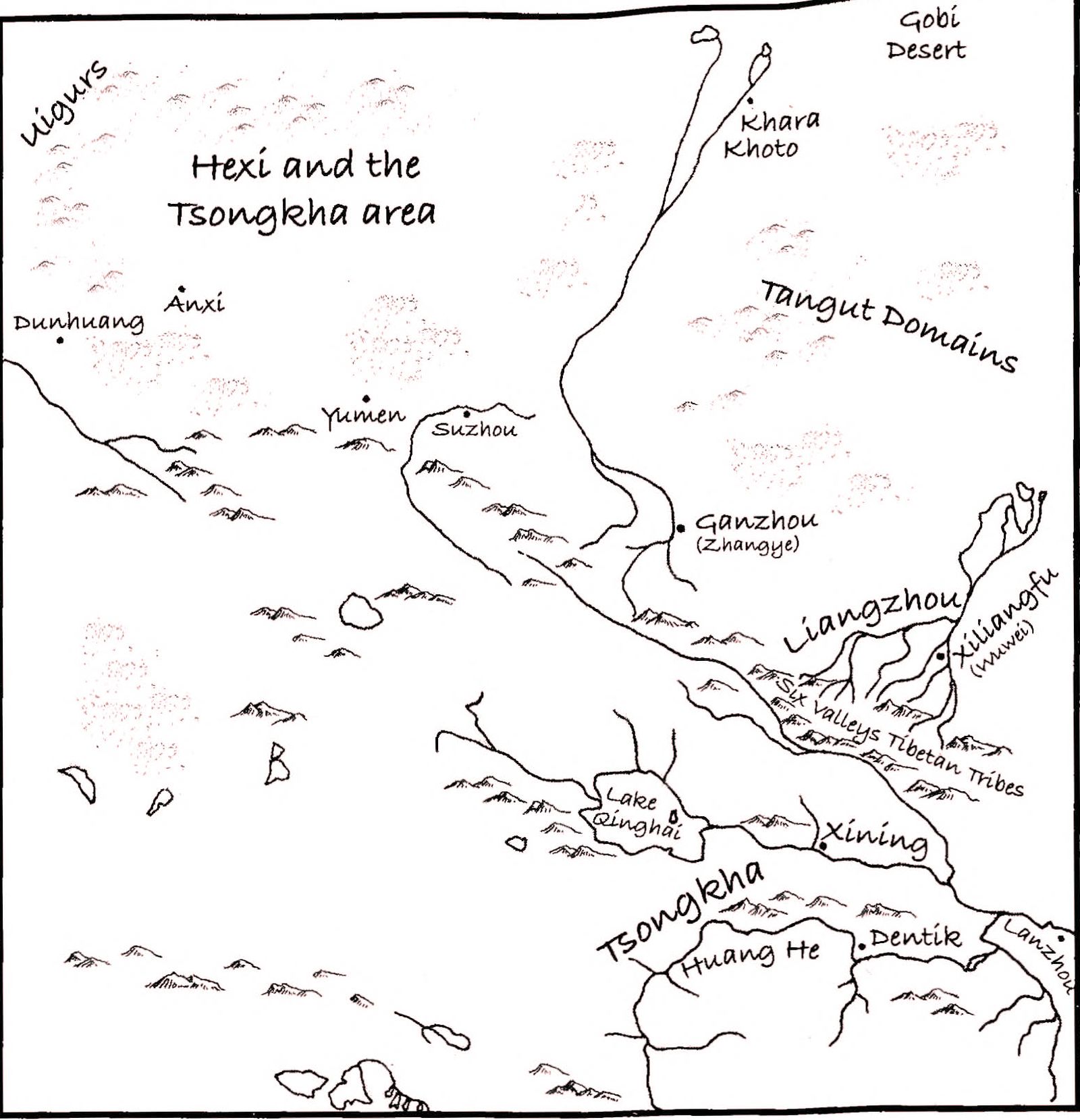

Тибетская литература в общем и целом довольно небрежно относится к неизбежности возникновения такого исторического явления, как возвышение в одиннадцатом и двенадцатом столетиях фигуры переводчика в качестве образа, представляющего собой совокупность индивидуальности, духовности и политической власти. Если же автор все-таки утруждает себя объяснением сущности одного из самых удивительных литературных движений в истории человечества, то он обычно описывает этот процесс как нечто необходимое для «разрешения сомнений»7. Однако, большинство не заходит в своих объяснении так далеко, и мы просто читаем, что тот или иной знатный отпрыск старой империи пожелал вернуть Дхарму в Тибет, для чего отправил молодых тибетцев в Индию за текстами для перевода. Следующим этапом стало приглашение индийцев, и процесс перевода начал институционализироваться на экономической и политической основе, впервые заложенной Луме, Лотаном и другими. В Западном Тибете мы также могли ожидать чего-то подобного, поскольку Лха-лама и его династия испытывали сильное влияние соседнего Кашмира и не имели того изобилия мест имперского периода, с которыми пришлось бы соперничать. К тому же они обладали гораздо меньшими библиотечными ресурсами и у них не было тесных контактов с Цонгкхой, находящейся далеко на востоке8. Таким образом, решение поддержать переводческую деятельность в Гуге-Пуранге может показаться в большей степени интуитивным, тогда как в Центральном Тибете все это выглядело по иному, поскольку возрождение монашества шло полным ходом еще до того, как в У-Цанге появились первые переводчики.

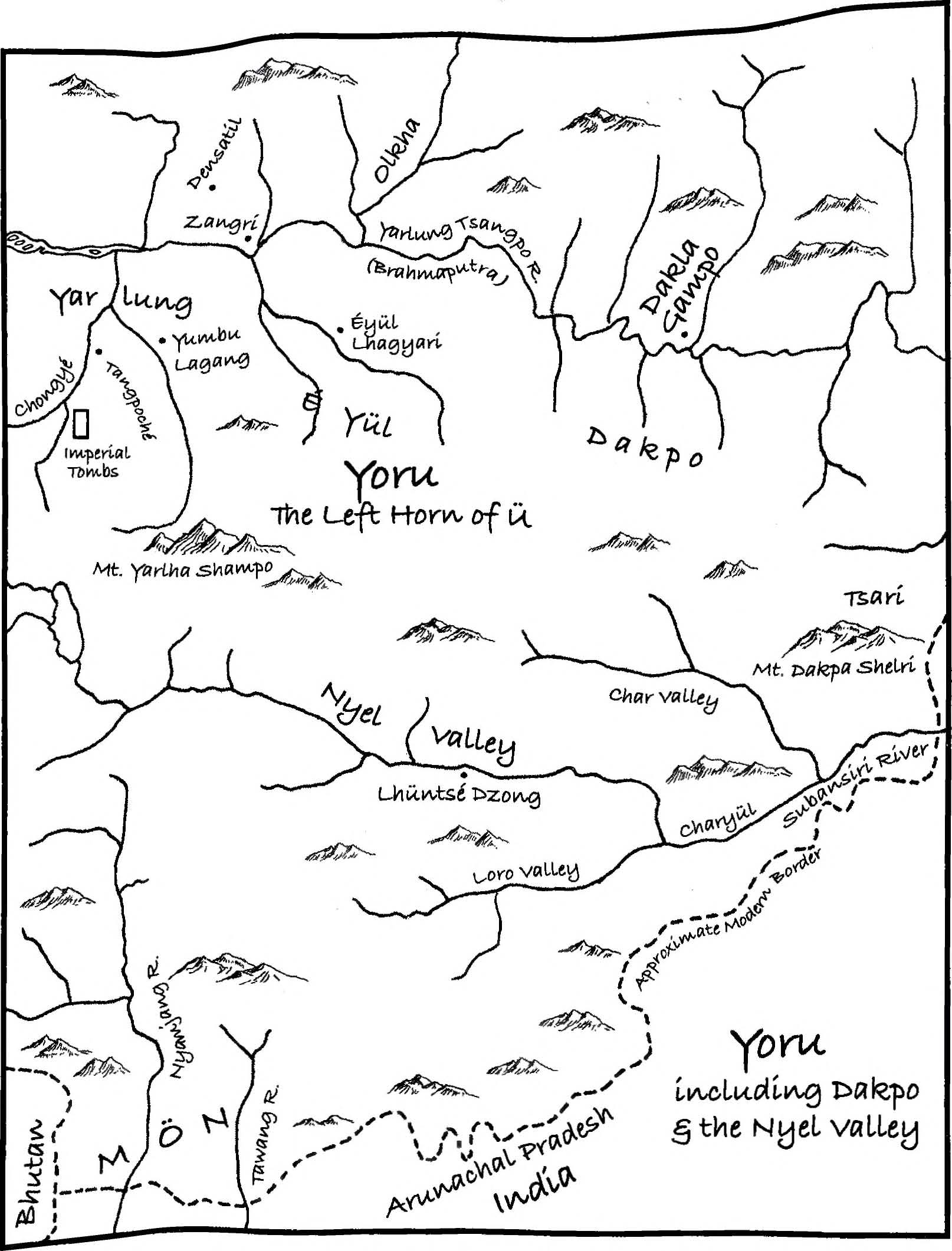

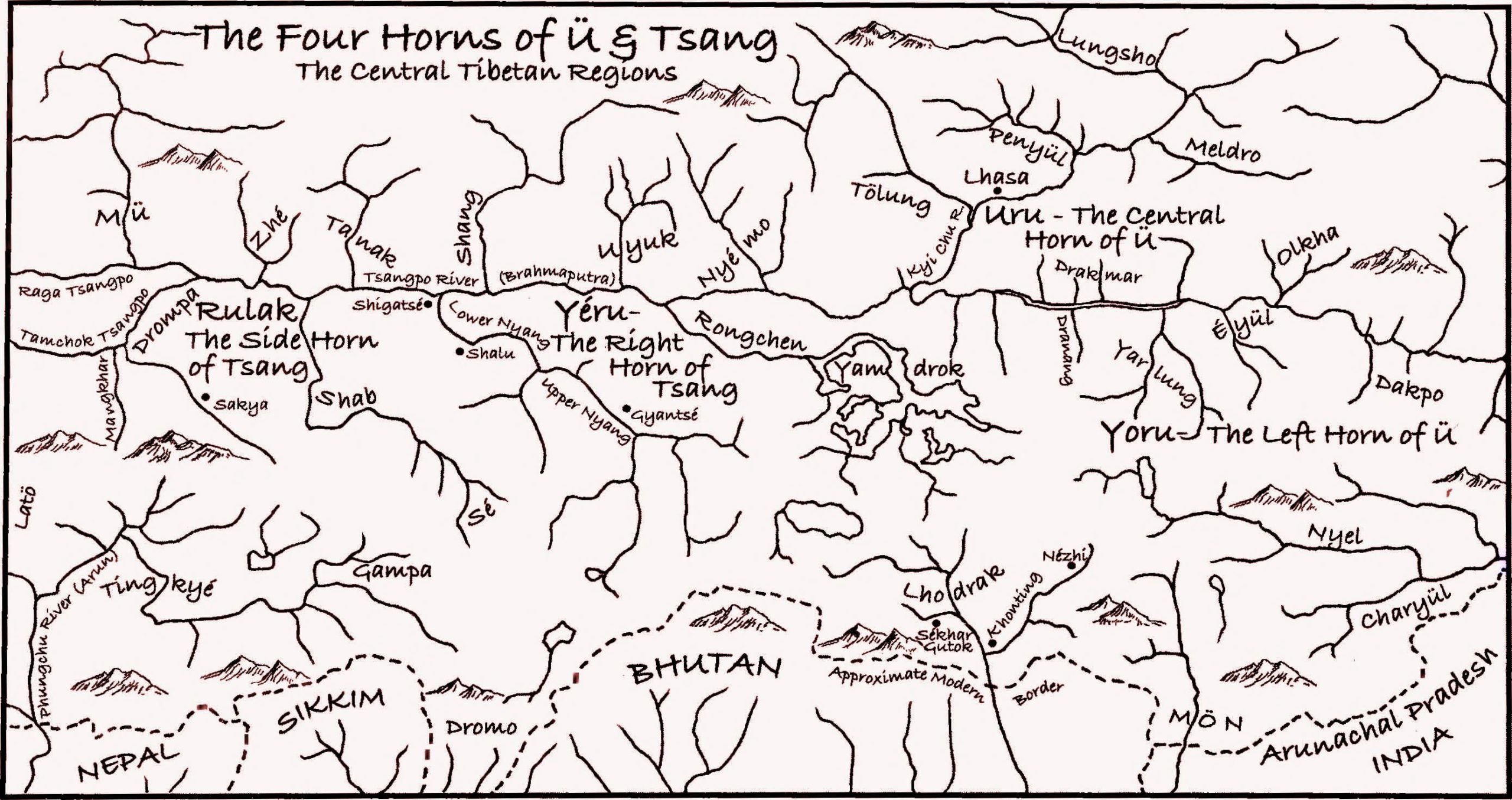

Возникновение «сомнений» по большей части было обусловлено конфликтом институциональных культур и связанной с этим проблемой несопоставимости их требований. При этом «Колонный завет» двенадцатого столетия (bKa’ chems ka khol ma) указывает на то, что движение «новых переводов» действительно началось из-за разногласий между старыми религиозными кругами и новым монашеством9. В этом контексте «разрешение сомнений» не может быть просто вопросом доступности информации, поскольку в данном случае мы можем быть уверены в том, что основной проблемой «четырех рогов» Тибета начала одиннадцатого столетия было не отсутствие информации, а религиозная многоголосица. Она включала в себя голоса за Винаю, за старую эзотерическую систему, за развитие философского дискурса, причем все заявлявшие свои претензии подразумевали, что именно им должно быть отведено почетное место в процессе возрождения новой культуры.

Соответственно, проблема «сомнений», ускорившая движение за обновление переводов, на самом деле возникла из-за противоречий между аристократическими и имперскими стандартами надлежащего поведения, с одной стороны, и явно неадекватным поведением отдельных лиц или групп в Тибете, с другой. Последние порой были эзотерическими ламами, использовавшими тантрические тексты, переведенные еще во времена имперской династии. В этом случае такие практики, как сексуальная йога или ритуалы с целью убийства, иногда подвергались осуждению со стороны авторитетных лиц, трактовавших их как результат «непонимание» эзотерических писаний. Они утверждали, что отдельные лица интерпретируют антиномианистские утверждения в тантрах слишком буквально, хотя до них именно так и поступали некоторые индийцы. В результате возникло всеобщее ощущение фрагментарности и неконтролируемости религиозной традиции, когда монашеская одежда и внешние атрибуты вроде бы и сохранялись, но фактическое поведение тибетских монахов постепенно адаптировалось как к тибетским деревенским обрядам кровавых жертвоприношений горным божеством, так и к общей атмосфере сексуальной распущенности, которая, как отмечалось, была характерна для тибетцев.

Данная ситуация также может указывать еще на одну причину, по которой жители Центрального Тибета в конечном счете отправились на поиски Дхармы в Индии: ощущение деградации ритуальной жизни по причине ее оторванности от буддистского мира. Исторические документы свидетельствуют о том, что эзотерическая форма буддизма считалась не только самой престижной, но и самой проблематичной. Не вызывает сомнений, что в обществе присутствовало понимание того, что многие тибетцы нарушают структуру обетов эзотерической традиции – либо по причине невежества, либо проявляя в этом вопросе самонадеянность, – и мы также видим, что в связи с этим все большую популярность приобретала идея общественной ответственности за такое поведение. Согласно нормативным текстам эзотерического посвящения, если человек будет существенно нарушать обеты, то ему придется восстанавливать их, приняв повторное посвящение10. В свете этого становится более понятным многое из того, что было написано о периоде раздробленности. Считается, что хотя эти времена наступили в результате нарушения обетов Дармой, последствия его пагубного поведения в дальнейшем усугубилось преднамеренным искажением истинной Дхармы различными людьми, поддерживавшими эзотерическую систему. По этой причине божественные защитники не встали на защиту Тибета, ставшего добычей стервятников и пережившего три восстания, вскрытие имперских гробниц и полную утрату единства. Единственным возможным выходом из данной ситуации была отправка в Индию молодых людей, где они могли бы заново получить посвящение на изучение Буддадхармы, вернуть в Тибет чистую эзотерическую традицию и возрождать храмы и монастыри с помощью индийских консультантов, а не только тибетцев с северо-востока.

Со временем стало очевидным, что не все тексты, используемые в аристократических ритуальных системах ньингмы или хранящиеся в философских библиотеках, являются аутентичными переводами какого-либо известного источника времен имперского династического буддизма. Некоторые из них, несомненно, были дополнены, перекомпонованы, скомпилированы из отдельных отрывков или же полностью созданы в Тибете, причем этот процесс, по всей видимости, ускорился в период с конца десятого по двенадцатое столетия, т.к. по мере возникновения новых религиозных сообществ, стали появляться и новые тексты с собственными тибетскими идеями. Поскольку в тибетской культуре никогда не существовало ни точного языка, ни образцовых моделей, используемых для аутентификации подлинности автохтонных тибетских доктрин и ритуалов, у авторов таких текстов не было другого выхода, кроме как попытаться придать им легитимность, завуалировав под переведенные произведения. Кроме того, в некоторых случаях тибетцы в своем творчестве просто пренебрегали стандартными индийскими рекомендациями по практике составления религиозных писаний11. Вследствие этого, стандартное буддистское заимствование местных практик иногда происходило в Тибете без надлежащего контроля за этими инициативами, который был обязательной процедурой у буддистов прошлого. Поэтому результаты творческих усилий ньингмы нередко представляли собой любопытные гибриды сутры и тантры. Однако, без сообщества компетентных экспертов – знатоков языковых систем, используемых в культурах исходных текстов (санскритских, китайских, хотанских или на апабхрамше), – было трудно, если не невозможно, определить, какие произведения являются индийскими, а какие нет. К примеру, многие апокрифические тексты были снабжены названиями на псевдоиндийских или псевдо- других языках, и в глазах грамотного тибетца, не знакомого с индийскими языками, все это с таким же успехом могло быть переводом с гомеровского греческого языка.

К сожалению, вера тибетцев в способность индийцев разрешить все их сомнения выглядела несколько наивно, поскольку индийская система успешно справлялась с хаосом гораздо более разношерстной многоголосицы, чем та, что тревожила тибетцев. А социально-экономическое положение стареющей династии Палов (возглавляемой в то время долгожителем Махипалой I (прав. ок. 992-1042)) было таковым, что ожидать от них поддержки мелких правителей «крыши мира» было совершенно не реально. Множественность притязаний и стандартов поведения была жизнеспособна только в среде сложных по своей организации и очень разноплановых сообществ, которые были характерны для крупных и густонаселенных центров Индии и их окрестностей, а также, но в меньшей степени, для соседних гималайских государств. Даже в таких промежуточных областях, как Кашмир и Непал, не говоря уже о самой Индии, тибетцы обнаружили такую какофонию возможностей, что сама идея найти здесь единственную истинную Дхарму казалась им теперь в принципе нереализуемой. В Индии они обнаружили гораздо больше направлений в практике буддизма, чем ожидали, и литература изобилует примерами того, как переводчики Центрального Тибета изумлялись новым направлениям, которые демонстрировали принимавшие их индийцы. В особенности это касалось новой йогической литературы, связанной с Гухьясамаджей, Чакрасамварой, Хеваджрой, Ваджрабхайравой и подобными им системами. Еще большее замешательство переводчики нового эзотерического материала испытали по возвращению домой, поскольку здесь они столкнулись с тем, что индийский эзотеризм достаточно сильно изменился, и это не могло не вызвать разногласий с представителями более ранних традиций, которые теперь совокупно классифицировались как ньингма. По мере увеличения объема переводов все чаще возникали проблемы, причем не только в отношениях с представителями ньингмы, но и с отдельными людьми из лагеря новых переводчиков, поскольку не все молодые люди, посещавшие Индию, возвращались оттуда проникнутые благонравными буддистскими мыслями.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

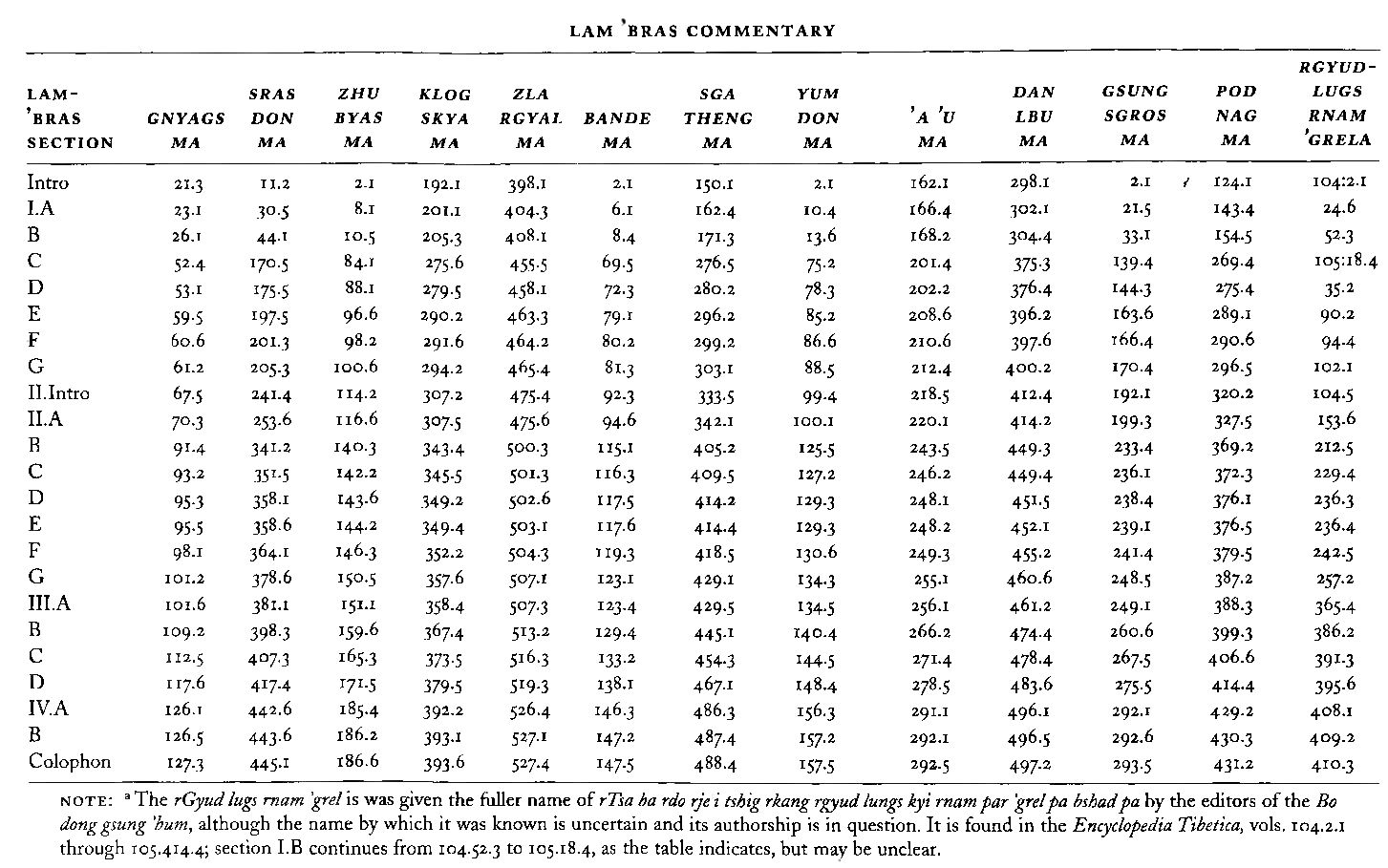

Полный вариант переведенного и отредактированного «Коренного текста *маргапхалы» приводится в Приложении 2 этой книги. Однако, для лучшего понимания структуры и тематики данной работы я посчитал необходимым обрисовать в общих чертах ее состав и содержание, хотя это явно противоречит как целям этого туманного произведения, так и намерениям его создателей. «Коренной текст *маргапхалы» делится на три длинных и один короткий раздел. Хотя это разделение произошло уже в процессе комментирования, нельзя не признать правильность такого похода, хотя бы из-за значительных отличий в содержании каждой из этих частей. Три более длинных раздела в общих чертах описывают «всесторонний путь» и носят следующие названия: (I) «Учение общее как для существования, так и для освобождения»; (II) «(Мирской) путь, на котором чакры склоняются к гармонии»; и (III) «Неземной путь, который вращает чакры». За этими тремя следует короткий раздел IV, который является всеобъемлющим заключением о сути ваджраяны и включает в себя описания глубокого, промежуточного и сокращенного путей, которые между собой имеют мало общего, за исключением того, все они рассматриваются только в общих чертах.

По целому ряду причин, самым важным с исторической точки зрения является первый раздел. Он включает в себя семь групп утверждений, две из которых описывают полные последовательные этапы пути, а остальные пять содержат критерии и конкретные указания по действиям на этом пути. В начале представлена идея тройственного проявления, в основу которой положена очень старая буддийская концепция. Если вкратце, то она включает в себя три составляющие: анализ природы существования; раскрытие сущности пути; и описание формальных условий пробуждения. Согласно буддийскому учению реальность видится по-разному тому, кто находится в положении невольника, тому, кто следует практике пути, и тому, кто достиг полного пробуждения будды. Первому существование кажется омраченным пороками, горестным и наполненным эмоциональной турбулентностью. Однако, для вставшего на путь внешней вид реальности уже становится очень изменчивым: теперь она иногда кажется чистой, а иногда загрязненной. В момент пробуждения вся реальность предстает как невозникшая, бессущностная и в состоянии абсолютной чистоты, поскольку на самом деле она никогда и не существовала, а лишь казалось таковой из-за неадекватности восприятия.

Данная схематизация использовалась еще в самых ранних трудах махаяны, таких, как например, одна из базовых работ этой традиции «Ратнаготравибхага», где зародыш Татхагаты (tathagatagarbha) в зависимости от этапа продвижения по буддийскому пути описывается сходными терминами: загрязненный, загрязненный-незагрязненный и устойчивый к загрязнениям110. В действительности махаянские корни этой схемы были определяющим фактором в деле институционализации «Коренного текста», поскольку система тройственного проявления стала стандартом для разъяснения начинающим изучение ламдре основных принципов буддийской практики. Кроме того, по своей сути она была подобна системе «этапов пути» (lam rim), достаточно хорошо известной по работам Атиши, Гампопы и Цонгкхапы111. Следует отметить, что высказывания о тройственном проявлении не содержат ничего, требующего исключительно эзотерического толкования, однако, семантические ассоциации этой формулировки, по-видимому, неизбежно (и желаемо для авторов работы) приводили именно к такой трактовке.

В отличие от I.A, в следующей части I.B первого раздела обсуждается тройственная непрерывность (rgyud gsum), которая подобна тройственному проявлению в части подхода к описанию пути. Если вкратце, то тройственная непрерывность является процессом, аналогичным тройственному проявлению, но опирается на идеологию эзотерического буддизма, а не на нормативные практики махаяны. Таким образом, здесь основа пути – это воззрение, которое может привести либо к загрязнению, либо к освобождению; физическое тело – это метод; посвящения – это средства для посева семян, которые должны взойти в виде практики, защиты учения и осознания проступков; а плод – это Великая печать (mahamudra). Язык, используемый в I.B, резко контрастирует с языком I.A, поэтому эзотерическая природа описываемой в ней тройственной непрерывности не вызывает никаких сомнений. По этой причине на данной модели основывается вся эзотерическая экзегеза ламдре, в то время как стратегия тройственного проявления стала нормативной для его экзотерического учения.

Мы еще вернемся к части I.B при обсуждении деятельности Сачена, а сейчас было бы уместным сделать краткий обзор действующей структуры пути ламдре. Во-первых, конфигурация пути в ламдре напрямую зависит от вида ритуального допуска к выполнению практики, в состав которого входят четыре посвящения (abhseka). Т.е. каждое посвящение позволяет йогину практиковать только конкретный вид медитации: йогу божества, внутреннего тепла и две разновидности сексуальной йоги. Даже плоды каждой медитации сконфигурированы в соответствии с полученными посвящениями, поэтому тот, кто практикует материал, утвержденный в полученном им посвящении, всегда следует указанному в тексте разделу с описанием стадий пути (bhumis 1-6, 7-10, 11-12 1/2 и 13) и реализует только назначенное ему одно из четырех тел Будды. Такое доминирующее положение посвящения, являющегося ключевой структурой для всех аспектов пути не имеет даже близких параллелей ни в одной другой из известных мне эзотерических буддистских традиций. Поскольку в «Коренном тексте *маргапхалы» все аспекты эзотерического пути организованы с привязкой к конкретному посвящению, такой ритуальный формат позволяет заранее создать базовую матрицу для всей дальнейшей практики.

Во-вторых, в тексте полностью отсутствуют какие-либо упоминания конкретного божества или мандалы. В нем просто указывается, что должен быть выполнен процесс зарождения (utpattikrama), но не сообщается какой именно. Таким образом, в этом вопросе «Коренной текст *маргапхалы» подобен некоторым другим теоретическим работам, самые ранние из которых датируются еще восьмым столетием (такие, как например, «Джнянасиддхи»). Но поскольку данный текст довольно специфичен в том, что касается внутренней системы йоги, его было крайне необходимо ассоциировать с какой-либо традицией йогини-тантры, и поэтому было решено, что ламдре следует практиковать либо с использованием системы Хеваджры, либо с системой Чакрасамвары112. Таким допущением, по сути, признавалось отсутствие упоминаний в этом тексте внешней мандалы, поэтому в большинстве случаев толкования «Коренного текста» вынуждены были опираться на систему Хеваджры. В то же время традиция признает, что внутренняя мандала, визуализируемая внутри тела, более точно соответствует внутренней мандале практик Чакрасамвары113. Таким образом, в одних местах данный текст весьма неоднозначен, в то время как в других очень точен, при этом в чем-то он является текстом системы Хеваджры, а в чем-то – Чакрасамвары. Эта двойственность может отражать как известные нам особенности характера Гаядхары, так и его искренние эзотерические убеждения, поскольку он имел опыт перевода текстов обеих этих систем.

Подобно другим традициям йогини-тантры в ламдре предписывается выполнение практик процесса зарождения с последующим переходом к процессу завершения. В стандартных случаях процесс завершения реализуется посредством двух фундаментальных практик: визуализируемого внутреннего йогического тепла («самопосвящение»: svadhisthana-krama) и сексуальной йоги (mandalacakra). Последняя может ограничиваться только визуализацией (jnanamudra) или же выполняться с физическим партнером (karmamudra). Различия между этими двумя фундаментальными практиками достаточно значимы, хотя и довольно тонки, и обе они основываются на внутренней системе визуализации, при которой тело рассматривается как вместилище нескольких внутренних центров, или иначе чакр (cakra), количеством от одного до пяти, в которых практикующий визуализирует различные конфигурации божеств и священных символов. Эта внутренняя структура представляет собой «алмазное тело» (vajrakaya) практикующего, и во многих йогини-тантрах она считается не следствием йогической практики, а естественным состоянием психофизического континуума отдельной личности, отражающим результаты деятельности его физических и ментальных функций, которые в обычных условиях плохо контролируются.

В ламдре в качестве основных аспектов ваджракаи выступают три мандалы: 1) физического тела с его каналами (rtsa lus dkyil ‘khor); 2) «качеств» или генитальной части тела с соответствующими буквами (yi ge bha ga’i dkyil ‘khor); 3) процессов, связанных с «нектарами» тела (khams bdud rtsi’i dkyil ‘khor)114. Первые две имеют как грубую, так и тонкую форму. Органы чувств и конечности являются грубыми аспектами физического тела, а его многочисленные внутренние каналы объединены в тонкую систему, транспортирующую различные элементы. Грубая форма мандалы «качеств» включает в себя половые органы человека, в частности пенис и влагалище, а ее тонкая форма состоит из букв (в основном используется четырнадцать), расположенных определенным образом внутри каналов. И наконец, в состав мандалы «нектаров» входят семя, кровь и другие серозные субстанции. Движущей силой всех процессов, протекающих в этих трех мандалах, является жизненный ветер, который помимо этого имеет тесную взаимосвязь с умом. Сосредоточив ум на ветре, можно направить его в центральный канал и преобразовать из активного ветра (karmavayu) в ветер мистического знания (jnanavayu). В упрощенном виде все это выглядит вроде бы просто и понятно. Однако в самой традиции дискуссии по поводу тонкого тела породили множество разнообразных и порой очень сложных для понимания мнений и моделей, опиравшихся на различные медицинские теории, известные йогические практики и авторитетные текстовые источники.

Хотя учения кагьюпы также включают несколько несопоставимых между собой йогических систем, большинство индийских буддистских йогических школ в целом едины во мнении, что процесс завершения должен основываться главным образом на двух вышеупомянутых фундаментальных практиках: «самопосвящении» психического тепла и мандалачакре сексуальной йоги. Это утверждение не относится к ламдре, которое предлагает третью базовую практику процесса завершения, которая носит название «алмазная волна» (rdo rje rba rlabs), хотя этот термин и вводит в некоторое заблуждение. Данная медитативная система представляет собой модификацию сексуальной практики мандалачакры, но при этом визуализация и манипулирование составляющими выполняется несколько иными способами. Ее цель состоит в том, чтобы добиться прекращения (rengs ba) колебаний (волн: rba rlabs), являющихся опорой раздельного восприятия объекта и субъект и, соответственно, концепции двойственности. С этой целью семенная жидкость направляется сначала в правый канал, затем в левый, после чего проходит по центральному каналу и там останавливается. После чего все три потока обретают покой, называемый «алмазной волной», что соответствует состоянию блаженства и пустоты, поскольку в нем больше не существует дуалистического различия между субъектом и объектом и прочих ложных восприятий. Практикуя «алмазную волну» медитирующий и его партнерша также четырежды достигают состояния восторга, а в завершении практики – четырежды состояния врожденного блаженства, т.е. того же самого, что и при выполнении практики мандалачакры. Однако, у «алмазной волны» данные состояния возникают при движении по центральному каналу от пупка до родничка, в то время как при использовании мандалчакры все это происходит при движении в обратном направлении, т.е. от родничка до пупка115. Следует отметить, что в те времена в Индии имел место спор о том, как возникают четыре состояния восторга: при восходящем или нисходящем движении по центральному каналу. Поэтому, возможно, что добавление третьей практика являлось попыткой ламдре объединить два разных стиля сексуальной практики, поскольку они по своей сути взаимозаменяемы116. Однако, авторитеты ламдре утверждают, что в практике «алмазной волны», в отличие от мандалачакры, возможно обретение состояний гораздо более значительного уровня, которые ведут к высшим достижениям. У успешного медитатора разнообразные жизненные ветра, серозные субстанции, буквы и формы сознания трансформируются в различные тела Будды с сопутствующими им формами мистического знания.

Содержание первого раздела «Коренного текста *маргапхалы» с I.C по I.F представлено в форме группы коротких утверждений без каких-либо пояснений или обоснований, и далее о них также практически ничего не сообщается. Смысл малопонятных конструкций и терминов этих частей: четырех эпистем (I.C), четырех аудиальных потоков (I.E) и пяти форм взаимозависимого происхождения (I.F), разъясняется в комментариях Сачена. Внятно изложены в тексте только шесть указаний (I.D), хотя ясность их описания также оставляет желать лучшего. При переводе этой работы я опирался на авторитетные разъяснения традиции и стремился отыскать смысл везде, где, как казалось, он, так или иначе, может присутствовать, однако, мой перевод все равно получился довольной трудным для понимания. Отдельно следует отметить, что заключительная часть первого раздела (I.G), посвященная защите от препятствий, диссонирует с остальным его содержанием и, похоже, относится к некоторым практикам, обсуждаемым в последующих разделах этого текста. В то время как в частях с I.A по I.F представлены величественные повествования о пути и его этапах, в I.G излагаются технические подробности защиты от конкретных препятствий, которые могут возникнуть на этом пути.

Согласно комментариям, в разделе I разъясняется суть тождественности состояния неволи (samsara) и освобождения (nirvana), а раздел II посвящен мирскому пути (laukikamarga), поскольку в нем описываются различные йогические медитационные практики, которые не требуют продвижения по этапам пути бодхисатвы. Раздел III относится к сверхмирскому пути (lokottaramarga), т.к. указанные здесь практики подразумевают достижение определенных стадий пути бодхисатвы, и кроме того в нем упоминаются уровни реализации. Подобно I.G., почти весь раздел II посвящен обсуждению различных аспектов практик: препятствиям на пути реализации, устранению таких препон, а также испытываемым при их выполнении чувствам, причем, как ни странно, многое в нем изложено очень понятным языком. Если вкратце, то этот раздел структурирован вокруг трех форм «слияния семени» (khams ‘dus pa), которые отличаются друг от друга только глубиной медитативного опыта. Более поздние авторы отождествляли эти три формы с тремя практиками стадии завершения: самопосвящением и двумя формами сексуальной йоги. Однако, такая интерпретация фигурирует только как возможный вариант в самых ранних комментариях, склонных к противодействию одноранговому представлению этих практик117. В разделе III разъясняются все те же цели, но только с опорой на десять стадий пути бодхисатвы, причем здесь их количество увеличено до тринадцати, поскольку эзотерический путь, согласно этому тексту, ведет к наивысшему уровню – оплоту Ваджрадхары, что является метафорой окончательного пробуждения. Данная структура является базовой для раздела III, т.е. играет ту же роль, что и три формы слияния для раздела II. Следует отметить, что обе эти основы полностью независимы друг от друга, поскольку уровни бодхисатвы являются сверхмирскими, а три слияния – мирскими. Однако, примечательным и одновременно обескураживающим выглядит присутствие в обоих этих разделах описания дополнительной структуры буддийского нарратива, состоящей из тридцати семи составляющих пробуждения (saptatrimsad-bodhipaksika-dharmah). Причем все становится еще более запутанным из-за добавления в эту структуру различных групп, таких как шесть памятований (II.F) и сверхпознание (III.C), не входящих в стандартные списки тридцати семи. Кроме того, следует отметить, что раздел III структурирован в соответствии с четырьмя посвящениями, т.е. в нем указывается, к каким плодам пути бодхисатвы и к какому телу Будды ведет то или иное посвящение.

Таким образом, «Коренной текст» демонстрирует нам мировоззренческую головоломку: доктринальная матрица, наложенная на другую доктринальную матрицу, которая в свою очередь наложена на еще одну доктринальную матрицу, причем каждая из них по-своему не совместима с остальными двумя. Поэтому, взаимоотношения между отдельными составляющими различных категорий порой превращались в серьезную проблему, которую приходилось решать как обучающему этим практикам наставнику, так и конкретному медитирующему. Несмотря на то, что данный текст является всего лишь набором искусственно созданных схематизмов, в целом создается впечатление, что его автор просто наслаждался изысканностью эзотерической мысли позднего индийского буддизма, и что-то подобное, наверное, ощущали и авторы махаянской «Абхисамаяланкары». Общепризнанный «Коренной текст *маргапхалы» вполне очевидно является произведением некого не известного нам автора (или группы авторов), который не побоялся взяться за объединение великих категорий эзотерической и экзотерической махаяны, но при этом не смог отказаться от краткости ради большей понятности. Однако, поразительное творческое начало этого смелого предприятия становится очевидным только после того, как различные системы рассортированы и упорядочены, а затем и проанализированы с помощью экзегетического наследия. Если между этим текстом и агиографией Вирупы и есть хоть что-либо общего, то это только игривость его компоновки, представляющей собой карнавал из не вполне понятных и беспорядочно разбросанных категорий.

Note to appendix 1

1. Sources for this appendix include mKhas pa Ide’u chos ’byung, 390-94; sBa bzhedzhabs btags ma, Stein 1961, pp. 87-89; Chos ’byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud pp. 451-53; mKhaspa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 467-81; rGya bod kyi sdepai gyes mdo, pp. 297.1.3 ff.; rGya bodyig tshang, pp. 458-70; and Bu ston chos ’byung, Szerb 1990, pp. 62-80. For the sNgon gyigtam me togphreng ba, the tables in Uebach 1987, pp. 39-43, are most helpful for that important source.

Notes to appendix 2

1. The sGa theng ma (162.4) organizes the exegesis of this section as the basis for a certain kind of appearance (rten: sentient beings, yogins, and Sugatas), the appearance (snang bar. impure, experience, pure), and the cause of the appearance (rgyu: defilements, concentration). Other commentaries follow a rten, rgyu, snangba scheme, which is reflected in the sentence syntax (Bande ma 6.1; Sras don ma 30.6; gNyags ma 23.3). The commentaries emphasize that the cause of pure appearance is not specified and is the “dissolution of the four movements” (gros bzhi thims pa\ Sras don ma 43.1; gNyags ma 25.5; sGa theng ma 170.5; Bande ma 8.2;) which the text later identifies (see sections I.B.3 and III.F) as the means of entering the thirteenth stage of Vajradhara. This explanation is not entirely satisfactory, for it ignores the strong parallelism of the text here, indicating that the means might be considered the sku gsung thugs mi zadpa rgyan gyi ‘khor lo, although this is doctrinally problematic.

2. This idea is quite old, being at least evident from the time of the Mahayanabhidharmasutra’s statement, quoted, for example, in Ratnagotravibhagabhasya to I.152: anadikaliko dhatuh sarvadharmasamasrayah | tasmin sati gatih sarva nirvanadhig- amo ‘pi ca || There is a beginningless element, the basis of all phenomena. When it occurs, all avenues of being occur, as well as the realization of nirvana. See Johnston (Ratnagotravibhaga), p. 72, n.; and Takasaki 1966, p. 290, n., for some references.

3. Here the commentaries indicate that the physical body is also the articulate continuity (bshad rgyud) as well as the continuity of method. Sachen explains that it is the articulate continuity as well, because it is the means to realize the potenrials in the causal continuity of the underlying consciousness (Sras don ma 50.5-6; sGa theng ma 183.5; gNyags ma 27.2-4; these do not entirely agree with one another). The explanation is minimally incomplete and indicates the problems of the early commentaries yet reflects the text in some sense, since the term “articulate continuity” is included in I. B.2.e.

4. The three sites (gdan : pitha according to Pod nag 162.2) are those of (a) the Buddhas and bodhisattvas, (b) the vidyas and the goddesses, and (c) the masculine and feminine angry guardians (krodha). These are recognized in four mandalas\ the colored dust mandala (rdul mtshon gyi dkyil ’khor), the gnostic beings’ mandala (ye shes kyi dkyil ’khor), the commitment beings’ mandala (dam tshiggi dkyil ’khor), and the mantric mandala. Alternatively, the sGa theng ma (177.3) lists five: the colored dust mandala, the physical mandala (lus dkyil), the qualities’ mandala (bhaga i dkyil ’khor), the bodhicitta mandala, and the absolute awakening mandala (don dam pa byang chub). Each of these mandalas is also employed during the causal consecration, that is, the fourfold initiatory events that occur: the vase, secret, insight-gnosis, and fourth initiations. Both the sGa theng ma (183.6) and Sras don ma (51.2,55.3) state that the first “etc.” indicates the vase consecration, while the second indicates the three higher consecrations. Other explanations are, for example, found in Bande ma 14.1-5. gNyags ma 28 is unclear on the text at this point.

5. Each of the four consecrations – vase, secret, insight-gnosis, and fourth – is divided into five further topics (a quinary for each), although at least one source adds a sixth topic before the five. See chapter 8, table 7, page 310.

6. For each of the consecrations there are five samaya, a term that includes both vows and sacramental behavior: contemplative, performative, consumptive, shielded, and inseparable samayas, according to the following chart (sGa theng ma 260.3262.5; Bande ma 63.2-64.3):

|

Samaya

|

Vase consecration

|

Secret consecration

|

Insight- gnosis

|

Fourth consecration

|

|

Contemplative

|

Utpattikrama

|

Svadhisthana- krama

|

Mandala cakra

|

Three vajra waves

|

|

Performative

|

Three realities

|

Four self-born

|

Four ascending joys

|

Four descending joys

|

|

Consumptive

|

Five nectars and meats

|

Emptiness and clarity

|

Bliss

|

Bliss and emptiness

|

|

Shielded from

|

Twenty-two breaches of commitments

|

All problems within the veins or wind

|

Six forms of semen release

|

Obscurations from ignorance

|

|

Inseparable

|

Never apart from the vajra and ghanta

|

Soft and harsh breath as appropriate

|

Physical or imaginary consort

|

Padmini consort, physical or imaginary

|

Notice that the samaya are, in part, a restatement of the twenty categories in the “four quinaries of the path” given in the previous section (chapter 8, table 7), especially noticeable in the contemplative and performative rows, which mimic the path and perspective of the previous diagram.

7. Five daka are listed to whom reparations are to be made: (a) the Vajradaka, who is the guru; (b) the Jnanadaka, which is concurrent with the sambhogakaya; (c) the Matrikadaka, who is the nirmanakaya; (d) the *Mamsabhaksanadaka, who is the Smasanadhipati; and (e) the Samayadaka, who are the adamantine relatives and friends in the sacred community. See sGa theng ma, 265.1-3, Bande ma, 65.3.

8. Depending on the variety of fault, offerings of external goods and their appropriation, along with the internal experiences of enjoyment, may be offered to a physical consort dressed in ornaments, or she may be offered to the teacher. Alternatively, for the more important transgressions of the five samaya noted in the preceding table, the five daka may be appeased. These variations are indicated by the “etc.” of the line.

9. This idea is an extension of the doctrine that in the Vajrayana, the defilements of the individual become the nature of his path: skyon yon tan du slang bai gdams ngag (Sras don ma, 22.6-23.2). Compare Hevajra-tantra I.ix.19 and see the discussion of the epithets of the Lam-Tras in chapter 8.

10. The four fruitional consecrations are identified as the four ways of dissolution (‘gras bzhi thim), those pertaining to the channels, the syllables, the nectar, and the vital air (rtsayige mdud bdud rtsi rlunggi ’gras) made possible by the four causal consecrations. These four result in the four (or five) bodies of the Buddha. See Sras don ma, 168.5-70.4; sGa theng ma, 275.2-76.5. There is an alternative discussion in sGa theng ma, 267.3-5, which says that an idea of fruitional consecration is known in nonesoteric Buddhism as well, a recognition that the idea of abhiseka first arose to show that a bodhisattva was coronated as the successor of the Buddha(s); see Dasabhumika, chapter 10, passim.

11. Three extremely important lists are mentioned in passing but are not actually specified in this first part of the Lam ‘bras rtsa ba\ the four epistemes, the four aural streams, and the five forms of interdependent origination. The first list (sGa theng ma, 276.5-80.2; Sras don ma, 170.5-75.5) indicates the authoritative nature of knowledge gleaned from (a) the scriptures, which are the word of the Sugata (bde bar gshegs pa i bka yang dag lung gi tshad ma); (b) the instructions of the guru (rang gi bla ma rdo rje slob dpon gyi nyams kyi man ngag tshad ma); (c) the experience gained in yoga (rnal ‘byorpa bdag nyid nyams myong rjes su dranpai tshad ma); and (d) the interdependent continuity as sequential (dngos po’i mtha’ rten cing ‘brel bar ‘byung ba lo rgyus kyi tshad mao). The final one needs some comment. It is interpreted in Sa-chen’s commentaries simply as pratityasamutpada defined in a time-space continuum, that is, not the interrelation of events in the horizon of present experience but through time as well, definitely in keeping with normative Indie descriptions of the doctrine. This definition is explicitly encountered in section I.F.5. In the exegesis for that section, Sa-chen specifies that lo rgyus tshad ma indicates the gradations of realization, from the mundane path through the absolute awakening of the Buddha (sGa theng ma, 301.3-5, and see the note to I.F.5). However, the later tradition almost invariably interprets this as the authoritative nature of the lineage and uses this to justify giving the lineal hagiographies (lo rgyus) pride of place in the bundled materials comprising the Lam-’bras, and the lineage intersection is broached in a single note in Sras don ma, 203.4-5: “And in one sense, this episteme indicates the realization of interdependence, so that from the Adibuddha Vajradhara until one’s own teacher, there has been the lineage of instructions from mouth to ear.” I have not seen this application of pratityasamutpada in Indie materials. While pratityasamutpada certainly does define the interrelation among elements composing the ostensible continuity of a person through the previous, present, and future fives, I have never seen it represented as the continuum of relations among lineal teachers, meant to include their hagiographical identities. Conversely, lo rgyus clearly means the chronology of events and points to a genre of literature: the annals. Perhaps the Sa-skya use indicates a greater semantic field in the tenth and eleventh century, which was excluded as the term became completely identified with the hagiographical genre. For the context of the esoteric appropriation of epistemological language, see Davidson 1999; for the tshad ma bzhi as appropriated by bKa’-brgyud-pa masters, see Martin 2001b, pp. 158-76.

12. Generally Sa-chen’s commentaries invert the order of the members of this section, dealing with perspective first (I.D.4-6) and then with meditation (I.D.i- 3). The ’A ‘u ma, 202-8, is a curious exception to this practice, for it retains the order as given in the Lam ‘bras rtsa ba. According to sGa theng ma, 287.3-4, the three on perspective apply to pacific contemplation (samatha) as the antidote to obscurations on the defiling emotions (klesavarana), whereas the three concerning meditation (bsamgtan : dhyana) apply to superior insight (vipasyana) as an antidote to obscurations about the knowable (jneydvarana).

13. The gNyags-ma, 56.3-4, fists the three as the mode without the fault of incongruity with the nonduafity in thusness (ngo bo nyid la zung jug ‘gal dus skyon med), the mode without the fault of incongruity with the emptiness and clear fight of self-originated great gnosis (rang byung ye shes chen po gsal stong ‘gal ‘dus skyon med), and the mode without the fault of incongruity with the bliss and emptiness of simultaneous joy found in the natural and the pure (lhan skyes dang shin tu mam dag la lhan cig skyes pa’i dga’ ba bde stong ‘gal dus skyon med). The poisons here are enumerated as eight; sGa theng ma, 287.5.

14. sGa theng ma, 289.4-5, says that members of each of the categories should be avoided, for example, onions, and specific members should be enjoyed, partaken of, consumed, experienced, and other forms of consumptive significance under the general aegis of “relied on” (bstenpa : *alambayitavya).

15. The four channels of existence are the two main veins on either side of the body, which separate into four below the navel, a front and a back branch for each of the two. The cakras are rather complex in the Lam-’bras system: within two the bodhicitta is nonmoving (acala : mig.yo), but within four it is mobile. Beyond them, the twelve great joints of the body (tshigs cheri) have their own cakras. The “others” reference the thirty-two subsidiary veins, and their thirty-two knots; sGa theng ma, 293.5-94.4.

16. Section I.D.3.b refers to the central or the “nirvana vein” (mya ngan las ‘das pai rtsa), whereas section I.D.3.a identifies the release of the samsara veins. The line indicates that only one knot is untied on both the first and twelfth stages of the bodhisattva. Yet each of the intermediate stages (2-11) is responsible for the release of three knots, at the beginning of each stage, in the middle of each stage, and at the conclusion of each stage. The term la dor ba found in sections I.D.3 and I.D.6 is rare. It appears connected to la zlo ba, la zla ba, and related cognate forms (e.g., la zlas pa). The Tshig mdzod chen mo defines the former as an old (rnying) term, signifying a decision (thaggcodpa) or conclusively surpassed an obstacle (la brgal zin pa). This latter is probably the metaphorical nexus, crossing over (rgal ba /zlo ba) a mountain pass (la). Its semantic field indicates the conclusion or accomplishment with finality and, in the Sa-skya usage, has a decisiveness to its cognitive value, indicating that the individual has arrived at this conclusion with intellectual as well as meditative effort, since it is applied to the environments of both contemplation and perspective. Here, for example, it indicates that when a bodhisattva stage is accomplished by untying one or three knots, then the bodhisattva does not reverse down the path; sGa theng ma 295.5; compare Sras don ma, 183.1, 191.2-197.5, and sGa theng ma, 287.2.

17. The poisons here are two: ignorance and the pursuit of conceptualizations; sGa theng ma, 281.2. The definition of jug sel lam in sGa theng ma, 283.5 – 6, involves the use and understanding of rudimentary breathing techniques.

18. This statement is the essence of the esoteric technique and is ostensibly meant to attract those entrapped in the enjoyment of the senses; sGa theng ma, 285.1-2; and rGyud sde spyi i mam par gzhagpa, SKB II.7.2.6-9.1.2.

19. For the Sa-skya tradition in general and the Lam-’bras in particular, this statement denotes the recognition of three levels of realization: the elements of reality for all beings are constituted by mind; that very mind is illusory; and the illusion is without self-nature. See sGa theng ma, 286.5-6.

20. The second of the important unarticulated lists in this section, the snyan brgyud bzhi, are regarded by nearly all Sa-skya authorities as one of the great defining strategies for the Vajrayana in general and the Lam-’bras in particular. Briefly, (a) the nondiminution of the river of consecration (dbanggi chu bo ma nub pa) indicates that the consecration has been maintained undiminished during the ritual of consecration, during the visualized consecration practiced daily, and through the receipt of the fruits of consecration at the moment crossing through the twelfth- and-a-half stage of the Buddha to the citadel of Vajradhara. (b) The nonseverance of the stream of benediction (byin rlabs kyi brgyud pa ma nyams pa, or ma chad pa) indicates that the teachers of the tradition have themselves retained the four conclusions of practice, experience, benediction, and accomplishment, (c) The nonreversal of the thrust of instruction (gdams ngaggi sarga ma log pa) would seem to indicate – and was explained to me byThar-rtse mkhan-po – as not confusing the order of instruction, but Sa-chen’s commentaries unequivocally declare this to be the capacity of the lineage to instruct the individual on how signs of impediment may be turned into ornaments of accomplishment. The problem is with the word sarga, an Indie term, normatively meaning a category in a progression, a definition that recognizes multiple hermeneutic strategies. Finally, (d) the ability to satisfy the concerns of the faith (mos gus kyi bsampa tshimpar nuspa) denotes the capacity of the teacher to provide correct instruction and motivation, so that the student comes to the conclusion that the teacher is in reality indistinguishable from the very Buddha himself. See Sras don ma, 197.5-201.3; sGa theng ma, 296.2-99.2; and Grags-pa rgyal-mtshan’s short work on (a), his (dBang dus dang lam dus dang mthar phyin gyi lam ‘bras bui dus kyi) ’Gros bzhi thimpa contained in the Pod ser, 336.539.6. For its hagiographical background, see chapter 1.

21. This section is even more peculiar than the previous allusions to important categories in that it is quite extensive yet never identifies the five pratityasamutpada, which it contextualizes without specific identification. According to the commentaries ascribed to Sa-chen, the five are the external, the internal, the secret, the reality, and the final interdependent origination (phyi, nang, gsang, de kho na nyid, mthar thuggi rten cing ’brel bar ’byung ba)\ Sras don ma, 204.5 – 205.2; sGa theng ma, 301.3- 302.6. The discussion in I.F is about seven circumstances contextualizing these forms of interdependence: (a) their basis for actualization; (b) their conclusion; (c) their self-nature; (d) among the four paths (the incomplete awakening of sravaka, pratyekabuddha, bodhisattva, or the great awakening of the Buddha), to which they apply; (e) among the four epistemes, to which they apply; (f) their object of realization; and (g) the forms of interdependent origination that are referred to here.

22. As is clear from the discussion of I.C, the term lo rgyus principally indicates a sequence of years and has come to mean a genre of literature: traditional annals. Here, the text refers to a sequence of phenomena, and in Sa-chen’s commentaries, to the sequence of realization, from the mundane path, through the stages of the bodhisattva, concluding with the final realization of Vajradhara. See sGa theng ma, 301.3- 5; Sras don ma, 203.1-5.

23. The Sras don ma, 205.4-213.5, seems to read this and the corresponding line in I.G.2 as rnal ’byorpa i lam gyi bar chad bzhi ni, indicating four obstacles for each of the two paths. This is an important interpretation, and Sa-chen states that the yogin involved in skillful means has four obstacles and eight protections (four using skillful means, three using insight, and one using interdependence), as does the yogin in I.G.2. The circumstances common to both, I.G.3, has fourteen protections for this obstacle. This means there are thirty forms of protection in all. See sGa theng ma, 303.2-3; Sras don ma, 205.4-5. Clearly, this is a topic with multiple consequences proposed for the psychological and spiritual health of the yogin, and separate treatises were written from Sa-chen onward to respond to threats to the yogin’s health and practice through the agency of these obstacles. See the materials collected in the Podser, 166-71, the Pusti dmar chung, 104-91, and the Man ngag gees pa btuspa, 268-71.

24. The two paths are the generation and completion paths (utpatti-sampanna- krama), outlined in chapter 1. For each of the four categories of consecration discussed by the Lam-’bras teachers, there are four views and four accomplishments; see section I.B.2.b and table 7 in chapter 8. The signs are the three varieties of corporeal, dexterous, and vocal, which are called for at the time of consecration or the tantric gathering (ganacakra) but which are not universally employed. The ten paths, etc., indicates the two paths of utpatti-sampannakrama, and the previously mentioned perspectives and final positions. Later, the text discusses the dedication of the “four awakenings” (sad ma bzhi, II.D) to the category of the path of insight, but the Sras don ma both acknowledges this statement and extends its application to protection applied to both paths; see Sras don ma, 213 ff.

25. The commentaries identify fourteen required forms of protection that are common to both kinds of yogins: those pertaining to the six veils, the six forms of seminal fluid loss, and the two obscurations from which protection is needed. These protections apply to both the paths of skillful means and insight; see sGa theng ma, 319.1-33.5; Sras don ma, 222.5-41.4.

26. The interpretation of ‘khor lo ‘cham pa is difficult because it is described as both a process and a result. It seems to be an earlier spelling of ’jam pa, especially as used in ‘jam khrid, “to lead by coaxing or cajoling,” or perhaps from ’chams pa, “to harmonize.” The most developed description is that found in Sras don ma, 18.1-3: “coaxing of the cakras’ indicates that leading up through the worldly path, the four – the vein/physical mandala, the letters/bhaga mandala, the fluid/bodhicitta mandala, and their pervading winds – intermittently the interdependant origination is sometimes correct and sometimes not. When it is correct and they are in harmony together (’cham), then good experiences arise. But when they are not correct, then one needs to coax along (or harmonize, reading ’cham for ’char) the collection of interdependant elements. This is similar to an unfinished water mill or an unfinished wagon wheel (which needs coaxing to move when out of kilter).” A similar description is found in sGa theng ma, 333.5-34.1. While Thar-rtse mkhan- po explained ’cham pa to me in the sense of “to dance,” it also has a subsidiary sense of bringing disparate elements into harmony or the gentle methods to lead it to that state. The commentaries are unanimous in declaring this second section to be entirely occupied with the mundane path (‘jig rten pa i lam), while the third section is supermundane (jig rten las das pa), and that is where the cakras turn easily (‘khor lo bskor ba). Whatever the precise semantic value of ’khor lo ‘cham pa, it is clear that it was understood to apply to the practice of the yogic regimen by those yet to accomplish the first stage of the bodhisattva.

27. The commentaries identify more than one list of “four fruits” here, the first being based on four of the five fruits known to the Sarvastivada Abhidharma and subsequently used in Mahayanist analysis: visamyogaphala, vipakaphala, nisyanda/sahajaphala, purusakara/vimalaphala (gNyags ma, 71.2 – 3); these are applied to the mundane path. Moreover, four fruits of the first of the accomplishments (grub mtha dang po) are listed along with fruits applied separately to each accomplishment of the four abhiseka. It is unclear which of these many lists of the four fruits were referenced in the text; see Sras don ma, 254.1-58.2; sGa theng ma, 345.4-49.4.

28. The “three means of coalescing the essence” (khanu du lugs gsum) identifies three ways in which experience is developed by those on the path: those who obtain their experience based on the maturation of practice accrued in a previous lifetime (las ’phro can ranggis khams ’du ba), those who experience based on their devotion and interest (mos gus can byin rlabs kyis khams ‘du ba), and those who experience based on their effort and exertion (brtson ’grus can ‘bad rtsol gyis khams ‘du ba). To each of these are applied the seven categories of the seven balanced modes (phyogs medpa). In each, the first of the balanced modes is that of the means of coalescing the essence itself. So gNyags ma, 73.1-2: “awakening to the balanced maturation accrued from a previous lifetime, the vital wind is turned back in a balanced mode. Accordingly, the fire of internal heat blazes in a balanced mode, the channels experience discomfort in a balanced mode, the essence is coalesced in a balanced mode, the defiled super consciousness (sasravabhijna) arises in a balance mode, and the undefiled super consciousness (andsravabhijna) arises in a balanced mode. ”The other two categories of “coalescence of the essence,” “through devotion and interest,” and “through exertion and effort,” are practiced in this way as well. The gNyags ma continues to explain that if one goes through all twenty-one of these levels, then supreme success will certainly be obtained in this lifetime. Similar explanations found in Sras don ma, 258.2-63.1; sGa theng ma, 349.4-51.6.

29. The use of normative Mahayanist categories to explain esoteric practice is a peculiar emphasis of the Sa-skya system and is seldom more curious than in this application. The gNyags ma, 69.6-70.1, explains: “If one traverses the path according to the thirty-seven elements of awakening, then at first the four bases of psychic power act as an antidote to taking the phenomenal world as an impediment [literally, an enemy]. Then the four bases of recollection act as an antidote for those taking emptiness as an impediment. Finally, the four correct renunciations operate as an antidote for those overcome by bliss. These twelve eliminate the mundane path. As for the supermundane path, up through the sixth level of the bodhisattva, there are the seven factors of awakening, on the next four levels operate the five faculties, on the next two operate the five powers, and the eight consciousnesses based in the 12 – i/2th level are the eight-fold noble path. Thus the root supermundane path is cut off by the twenty-five factors of awakening.” Yet we may note that the use of these categories are in practice redefined to describe esoteric practice, fitting the new esoteric wine into the old Mahayanist bottles.

30. According to the commentaries, this section is the middle of a fist of “three ways the mind is stabilized” (sems gnas lugs gsum)\ the mind is stabilized by reversing the vital wind (rlung log pas sems gnas), by the self-empowerment of vital wind and mind (rlung sems bdag byin gyis brlabs pas sems gnas), and by the complete intermingling of the mind and the physical basis (rten mnyam du ‘drespas sems gnas)] Sras don ma, 263.1 – 3; sGa theng ma, 351.6 – 352.5.

31. The four rddhipada are normative to Buddhism, but here they are clearly forms of internal wind; compare Gethin 1992, pp. 82-85; Dayal 1932, pp. 104-6; sGa theng ma, 353.4-5; Sras don ma, 266.2-3.

32. “Undissipated cultivation” is the translation of sgompa mi ‘chor ba (perhaps *asamharya-bhdvana, but with no attestation seen), an important term in the Lam- ’bras. The term is used as a qualifier in three other contexts: bsgompa mi ‘chor ba’i phyi i rten ‘brel in I.C, bsgompa mi ‘chor bai dranpa nye bargzhagpa bzhi in II.E, and bsgom pa mi ‘chor ba i yang dag par spong ba bzhi in II.F. The most complete definition is provided by the Sras don ma, 266.1-2: “Undissipated cultivation is the harmonization of interdependence within oneself so that it is known as the contemplation itself. Undissipated cultivation is the arising of experience without reference to other methods which have in fact no means for the harmonization of interdependence within one’s body. Because of the essential nature of the internal interdependence, and because it is known as that which is the contemplation of the path, it is called undissipated cultivation.” This is a clarification and expansion of the definition found in the sGa theng ma, 353.3-4.

33. The commentaries do not exactly agree with the evident sense of the text. The masculine, feminine, and neuter winds are treated as the activities (‘jugpa) of karmavayu, as is thod rgal ye shes me ‘bar bai rlung, making this the fourth. Indeed, the commentaries separate the rdzu ‘phrul gyi rkang pa bzhi (as a different set of rlung based on the four elements of earth, wind, water, and fire) from the subsequent set, even though it appears clear that this is the significance of the text, and attempt an integration of the various lists of vital wind; see sGa theng ma, 353.4; Sras don ma, 266.2 – 3; gNyags ma, 74.

34. Thod rgal ye shes kyi me ‘bar ba. Thod rgal became one of the grand operative terms of the sNying-thig movement within the rDzogs-chen path of the rNying-ma. Clearly, those communities wishing to define the hermeneutics of the psychophysical yogic practices employed this term, and they were evidently drawing on its use in the context of the Prajnaparamita literature. While there is a modern disinclination to see these individual applications of the word thod rgal as similar in any manner, such disinclination apparently stems from the institutional desire to harden boundaries.

35. The “implement of the winter wind” is glossed as its frigid bite; see gNyags ma, 74.1. With the middling and final “coalescence of the essence,” the discomfort will diminish, and eventually only benefit will remain. The significance of the term rtsa dral is somewhat difficult, since the normal meaning of dral ba is “to burst or render apart” and is cognate to ral ba, “to tear,” “to be slashed by a sword.” Here, though, the early use of dral ba, the perfect participle, is the action of opening channels (rtsa dral) or loosening knots (mdud dral); compare sGa theng ma, 424.5.

36. Sems gnas is glossed as sems nyams. Sras don ma, 269.2; sGa theng ma, 355.1; gNyags ma, 75.1.

37. The five primary vital winds are the prana/srog dzin, the samana/mnyam gnas, the apana/thur sel, the udana/gyen rgyu, and the vyana/khyab byed. See Guenther 1963, p. 271, for these equivalents, although reassessment seems overdue. The subsidiary vital winds are the rgyu ba, the rab tu rgyu ba, shin tu rgyu ba, the mngon par rgyu ba, and the yang dag par rgyu ba. Each of these ten is understood according to the seven determinants of its names, locus, function, discomfort encountered when constrained, meditation, fault of its stiffening, and method of preparation; gNyags ma, 7 6.4. This results in the seventy instructions (man ngag: upadesa) of the vital wind. The commentaries introduce around this area of the Lam ‘bras rtsa ba a new discussion, which is not directly reflected in the text, concerning the seven essentials of the practice of vital wind (rlung gi nyams su blang ba’i gnad bdun bstan pa)\ Sras don ma, 269.6-93.1; sGa theng ma, 355.4-68.6.

38. gNyags ma, 80.1-2, indicates that the essences open up like the unfolding of butter in curd being churned and that these nuclear essences become fused to their respective cakras (known as “citadels”) by the combination of their presence there and the activity of contemplation, in the way that the samayadakas and the jnana-dakas become fused and empowered; compare sGa theng ma, 369.5-70.1.

39. This differentiation is according to the three categories of “heat”: that preceded by conceptualization (mam rtog sngon du song ba’i drod), that relating to the coalescence of essences (khams dgu duspa’i drod), and that heat arising from the incineration of the seminal fluid and its coalescence (thig le ’bar xhing duspa i drod)\ each of these is further divided into the divisions of visions, dreams, and physical experiences; see Sras don ma, 36.5-37.6; gNyags ma, 81-84; sGa theng ma, 371.4-6. Later, II.C, “undissipated cultivation,” is equated with the external dependent origination and defined in the context of II.E with the preponderance of mental control (Sras don ma, 359.1-2): “Concerning undissipated cultivation, beyond this point the body and speech are accorded less importance and mind becomes the chief component, so we call the cultivation undissipated.”

40. According to the gNyags ma, 81.3, this section begins the first of the three ways of explaining the path (lam khrid lugs gsum): that by means of vital wind (rlung gis lam khrid), that by means of the essential nectars (khams bdud rtsis lam khrid), and that by means of the channels and letters (rtsa yi ges lam khrid). This is one of the two principal hermeneutical techniques in the path, which is begun here with the mundane path and completed later under different conditions with the supermundane path; gNyags ma, 67.6-69.2; sGa theng ma, 334.6-38.5; Sras don ma, 241.6-47.2.

41. Again, we must rely on the commentaries to make sense of the text. The gNyags ma, 81.2-83.3, explains that when one or another of the vital airs associated with one of the five elements becomes empowered and supreme, it provides the three: physical experience, dreams, and visionary experience. Not only does the empowerment of the vital air of fire cause the vision of the burning of the triple world, but one also dreams of a city of fire, and one’s bodily hair and skin feel hot and sensitive. Not only does the empowerment of the vital air of water make one feel cold, but one also dreams of a boat on the ocean and has visions of the four oceans, etc. Not only does one dream of flying, but also one feels like one is racing like a horse and dreaming that the whole universe is like a whirlwind. The commentaries also rearrange the text, by pulling up from below the phrase nam mkha dang mnyam pa dang spu Jus bde as a form of experience of vital wind to be explained with the other forms of vital wind. So not only does one have the physical sensation of pleasure in the follicles, but one also experiences a vision of predominant emptiness and dreams of unhindered appearance in all directions. All five elemental vital winds accordingly have three experiences, making the fifteen experiences. These are substantially different from another list of fifteen experiences listed in the context of the “triple appearance”; see Sras don ma, 34.3-39.5. We may note that the element of earth has been left out of the discussion in the Lam-Tras text and must be inferred; gNyags ma, 83; sGa theng ma, 375.6.

42. The term spu lu(s) is apparently unattested in our lexicons; I take it to indicate the follicles of the bodily hairs (spu) taken as a whole, encompassing the entire surface of the skin. We note again that the commentaries reorder the discussion and that this last fine is considered in conjunction with similar discussions after the element water and before considering all four great elements together, for example, sGa theng ma, 375.1.

43. gNyags ma, 84.3, has the second of the three ways of explaining the path, that through the essential nectars (khams bdud rtsi’i lam khrid) beginning in this section and completed later in the supermundane path.

44. Finally, gNyags ma, 85.2, has the third of the three ways of explaining the path, that through the channels and letters (rtsa yi ges lam khrid) beginning in this section and also completed later in the supermundane path.

45. This continues the explanation of the path, but through fourteen letters (rtsa yi ge bcu bzhi’i lam khrid). The importance of this section is not immediately evident in either the text or in such a modest title as “fourteen letters.” However, both the Sras don ma (323.6-34.4) and the sGa theng ma (386.4-400.2) use this section as a heuristic to express the fundamental subtle arrangement of the veins, the letters, and the operation of the subtle body, technically known as the “natural condition of the vajrakaya (rdo rje’i lus kyi gnas lugs).

46. gNyags ma, 89.5, says that this means the experience of all four of the levels of dhyana found in the world of form.

47. gNyags ma, 91.1-2, following the same theme of the wind, explains that the intermediate level of mundane practice brings lesser discomfort, like the cold suffered from the spring wind.

48. These visions of the intermediate coalescence of the essence (khams ‘dus pa bar pa) are real in a way that those of the first coalescence are not but do not have the transcendental valence of the final coalescence. Technically, these are given different nomenclature: sGa theng ma, 385.6-86.1: “These [visions] in the case of the first coalescence are uncertain and erroneous appearance; for the intermediate they are certain and visionary appearance; for the final they are very certain and arise as the appearance of clarity.”

49. One of the more curious titles, given that this section is so short.

50. While the Sras don ma and sGa theng ma agree that these letters are the fourteen letters of the bha ga’i dkyil ’khor, they do not precisely agree on the arrangement of the letters and even observe that there is no common opinion in the tantras about the location of the bha ga i dkyil ‘khor. See Sras don ma, 323.6-34.2; sGa theng ma, 386.1-400.2; see also the Bha ga’i yi ge bcu bzhi in Pod ser, 183-85. Generally, however, the section refers to the fourteen letters at the base of the spine where the three major veins come together in a triangle. There the veins form knots or ganglia (mdud), which appear in the shape of letters: ОМ, AH, HUM, with letters representing the six realms of existence in close proximity, and five other letters (mostly inverted) below these, one of them being KSA. The letter RA, however, is not noted, and there is no explanation why the text indicates this – although it appears clear that it relates directly to demons (srinpo : raksasa). These letters were first mentioned in the commentary to I./.c.ii, but not directly in the text itself. The demons, etc., means that all demons and demonesses are available and are also seen within these knots, as are images of tigers and snakes, corresponding to these items in the external world; Sras don ma, 344.1-5,346.4-48.6. “That which has a bell” indicates the central channel, since the lower end of the central channel is bell-like, but the sound emitting from it is like the sound of a bee buzzing around a flower, not the sound of a bell; sGa theng ma, 406.4.

51. Bhavagra is frequently taken, as it is here, as the limit of mundane existence, to be transcended with the supermundane path; see Abhidharmakosa VI.44-45, 73.

52. The five paths are those of accumulation, application, vision, cultivation, and the final path; the ten stages are those of the bodhisattva. A useful demonstration of the relationship of these two arrangements can be found in Conze 1957.