····················································································································· |

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

В процессе изучения работ Сонама Цемо мы начинаем осознавать, насколько важным для него было образование, воспринимавшееся им как некая самостоятельная ценность, а также отмечаем его стремление к достижению в своей работе полного совершенства. Это ощущение особой значимости образовательной системы было материализовано им в 1167 в виде одного из самых известных его произведений, носящего название «Дверь для входа в Дхарму» (Chos la ‘jug pa’i sgo)149. Данная работа разделена на несколько невзаимосвязанных между собой разделов и посвящена разъяснению фундаментальных аксиом буддийского пути с особым акцентом на идеи агиографии и исторического нарратива. Текст начинается с рассмотрения проблем, связанных с определением и пониманием термина «Дхарма». В следующем разделе исследуются вопросы мотивации, очищения и встречи с добронравным духовным другом, оказывающим помощь в движении по пути. Затем в тексте обсуждается буддийский путь, поскольку именно он является средством вхождения в Дхарму. Следуя в этом направлении, Сонама Цемо переходит к основной части текста, которая представляет собой пересказ историй о предыдущих перерождениях Будды, его явленьи в этот мир и его двенадцати деяниях. Далее он рассматривает возражения, основанные на разнородных источниках, а затем представляет свой собственный взгляд на природу Будды и повествует о его кремации, распределении телесных реликвий и трех собраниях (или советах), посвященных сохранению Дхармы. Затем автор кратко излагает линию преемственности индийских ученых, после чего переходит к описанию распространения буддизма в Тибете, которое включает в себя генеалогию тибетских царей. Все это Сонам Цемо завершает хронологией, содержащей некоторые даты, которые очень важны для реконструкции периода, предшествовавшего возрождению, т.е. с середины девятого по конец десятого столетий. В заключение Сонам Цемо выражает свою тревогу о будущем буддистской религии, поскольку тех, кто произносит слова Будды, становится все меньше, и большинство других людей, похоже, злятся на них. В Магадхе растет число противников Дхармы; в Тибете распространяются ложные учения; а злонамеренные правители приграничных территорий разрушают великие монастыри Индии. Видя все это, Сонам Цемо создал свое произведение, посвященное сущностным основам Буддхадхармы, чтобы те немногие, кто почитает данное учение, могли ответить новыми усилиями на угрозы, распространяющиеся по обе стороны от Гималаев.

Помимо этого, Сонам Цемо написал небольшую работу, посвященную тому, как тибетцы произносят буквы своего языка и слова мантр, в которой призывал их выработать единое произношение150. Его список говоров различных территорий, судя по всему, является самым ранним описанием тибетских диалектов и используется в качестве источника в исследованиях исторической фонологии тибетского языка151. Здесь же у него присутствует и описание индийского произношения, каким по его данным оно было в середине двенадцатого столетия, которое пока еще ждет своей оценки исследователями индийской фонологии. Нет сомнений в том, что подобным образом действовал и Дракпа Гьелцен, использовавший грамматику тибетского языка Смрити для обучения основам правильного произношения, орфографии и литературной композиции, поскольку известен текст, претендующий на право называться его учительскими заметками152. Используя свои знания, приобретенные им в процессе изучения работ Чапы, Сонам Цемо также написал комментарий к «Бодхичарьяватаре». Данное произведение сначала задумывалось как комментарий к ее особо значимой девятой главе, но в конечном счете было расширено, охватывая все содержимое этого текста. Оно до сих пор используется учителями сакьяпы в качестве предпочтительного комментария в процессе преподавания ими своим подопечным этой элегантной махаянской работы153. Наконец, следует отметить, что оба брата составляли вводные ритуальные тексты для тех, кто еще только осваивался в монашеской среде, чтобы они могли ознакомиться с архивом нормативных молитв и правилами ритуального поведения в залах Сакьи154.

Усилия этих двух высокообразованных ученых, предпринимаемые ими во благо только вступающих на буддийский путь неофитов, не остались незамеченными их потомками, хотя это чаще всего это относится к тем, кто пишет вводные материалы. Аме-шеп утверждал, что Сонам Цемо был настолько увлечен педагогикой, что эти и другие его работы были «ни с чем не сравнимы» (sngon med) в том, что касалось помощи начинающим ученым155. Чтобы понять смысл этой похвалы, нам следует знать, что на нормативном тибетском жаргоне «ни с чем не сравнимый» является уничижительным термином. Тем не менее, Аме-шеп заявлял, что в случае с Сонамом Цемо это выражение означает достойное восхищения движение вперед, а не некое «новаторство», являющееся просто семантическим эквивалентом неумелости или преднамеренного извращения традиции. Аналогичные оценки Аме-шеп давал и Дракпе Гьелцену: каким бы сложным ни был текст, он всегда писал его так, чтобы его ученики могли его легко понять даже в том случае, когда он зачитывался вслух впервые156.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

К началу тринадцатого столетия тибетский буддизм стал одной из важнейших составляющих религиозной жизни Азии. Преодолев этап некоторой социальной нестабильности, неоконсервативный курс Сакья Пандиты, Дрикунга Джиктена Гонпо и Чагло Чодже-пела привел к созданию прочной социальной и ритуальной основы, ставшей надежной опорой основных институтов сармы и ключевым аспектом их саморекламы. По мере принятия на вооружение базовых принципов, изложенных в индийской литературе, тибетцы обнаружили, что их институты также должны оцениваться по этим стандартам. Поэтому «монастыри», которые порой основывались и контролировались немонахами (в кадампе таким был Дромтон, в кагьюпе – Марпа, в сакье – Кончок Гьялпо), все чаще попадали под влияние Винаи и авторитета индийских моделей благопристойности. Когда система давала сбой, как в случае с безумными наставниками, навроде ламы Жанга, или махинациями монахов Восточной Винаи, тибетцы принимали решения по ситуации, которые, однако, не устраняли структурные проблемы.

С момента сооружения Сакьи в 1073 году и до кончины Дракпы Гьелцена в 1216 году прошло лишь неполных полтора столетия. Однако, за это время тибетская модель институциональной безопасности смогла доказать свою состоятельность, во многом благодаря тому, что каждое поколение выполняло поставленные перед ним задачи с обостренным чувством времени и большой долей везения. Счастливый случай даровал монастырю Сакья как превосходное руководство, так и необычайную удачу, причем важнейшую роль в обоих этих событиях сыграли два великих литератора из числа сыновей Сачена. К сожалению, порой они допускали некоторую научную неточность, т.к. известно, что Бутон Ринчендруп, писавший более чем через столетие после выдающейся деятельности Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена, нашел у них много ошибок в цитатах и ссылках на источники из буддистских архивов157. Однако, надо отдать ему должное и отметить, что Бутон обращался с этими ошибками довольно тактично и деликатно, что, вероятно, было неизбежным при работе с сочинениями таких кумиров религиозной системы. Обсуждение эзотерических обетов Дракпой Гьелценом также вызвало немалый переполох, поскольку он утверждал, что все три обета: шраваки, бодхисатвы и видьядхары имеют единую сущность, что было во многом подобно идее раннего буддизма, согласно которой вся Дхарма имеет единый вкус – вкус освобождения158. Знаменитый знаток Калачакры Вибхутичандра счел необходимым опровергнуть позицию Дракпы Гьелцена, хотя это и не уменьшило уважения к данному тексту, который и до сих пор считается эталонным. Тем не менее, обсуждение таких в целом незначительных вопросов лишь наглядно демонстрирует тот факт, что деятельность братьев по продвижению программы «доместикации» ламдре была чрезвычайно успешной. Им удалось подготовить почву для одного из важнейших событий в истории Центральной Азии: отказа монголов от вооруженного захвата Тибета и передачи права управления им сакьяпинскому монаху.

Аме-шеп рассказывает забавную историю о том, как однажды ночью, когда Дракпа Гьелцен находился в пещере для медитации, ему во сне явились божества Тибета и Монголии. Они выпили вино, которое в качестве подношения было налито в череп, помещенный на эзотерический алтарь Дракпы Гьелцена, сильно опьянели, после чего танцевали и пели всю ночь напролет, болтая на разных языках. Аме-шеп утверждает, что таким образом сакьяпа установила особые отношения с монгольским государством, ибо в духовном плане данная связь была предварена шумной вечеринкой с распитием эзотерического нектара159. Такие эпизоды из литературных повествований выглядят просто очаровательно, однако, они весьма далеки от исторической реальности. Ведь клану Кхон потребовалось более века упорного труда, чтобы адаптировать антиномические системы индийского эзотерического буддизма к местным социальным условиям и привести их в соответствие с аристократическими ценностями, являвшимися опорой благородных семейств У-Цанга в одиннадцатом и двенадцатом столетиях. Это потребовало от них вовлечения в эту деятельность целой мандалы выдающихся личностей, которые были готовы оставаться в тени и скрывать свой вклад ради того, чтобы звезда клана Кхон смогла засиять еще ярче. Десятки деятелей, трудившихся во славу Кхона, такие как Бари-лоцава, геше Ньен Пул-джунгва геше и Ньяк Ванг-гьел (и это лишь малая часть из них), делали это ради того, чтобы внести свой вклад в создании новой институции, значившей гораздо больше, чем каждый из них в отдельности, поскольку они, должно быть, хорошо представляли к чему ведет институциональная нестабильность Центрального Тибета. Благодаря труду этой мандалы доверенных деятелей Кхона, «доместикация» текста ламдре переместила его в гораздо более обширную сферу литературных и духовных устремлений, даже при том, что он всегда был на особом положении в религиозной жизни Сакьи и различных аффилированных с нею структур. Достижения всех этих людей являются ярким примером многогранных возможностей средневековой институциональной культуры индийского буддизма, ее адаптивности и способности обслуживать как религиозные, так и политические потребности.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

1. gNas bstod kyi nyams dbyangs, p. 348.1.3-6. The very unpolished nature of this “song,” may be noted, especially as the syllables vary idiosyncratically between seven and nine. However, the marked tendency for Sa-skyas to question pilgrimage practices began at least with Crags-pa rgyal-mtshan, although it reached its full value later; see Huber 1990 for some of the polemics engaged in by Sa-Pan and others.

2. Noted by Martin 1996c, p. 188, n. 65, and 1996a, pp. 23-24. The prevalence of laity throughout the early Buddhist traditions in Tibet dilutes the premise of Martin 1996a, as he seems to acknowledge.

3. Kapstein 2000, pp. 141-62, examined this issue in the Ma,:zi bka’ ‘bum and other texts.

4. Good observations on the nature of the sBa bzhed chronicle are found in Kapstein 2000, pp. 23-50.

5. The basic record is in the Rwa lo tsf ba’i rnam thar, pp. 283-84, and is summarized in Deb ther sngon po, vol. 1, p. 458, Blue Annals, vol. 1, p. 378. dGos-lo places the date of me pho khyi on the event, probably from reading the age of Rwa-lo in the hagiography as eighty (he was born in 1016). This apparently is why Martin 200 1a, p. 48, proposed this date. I have less confidence in the Deb ther sngon po early chronologies, however. Martin 2001a maintains that the outlying temples and the wall around the compound were damaged by the sMad ‘dul monks.

6. ‘Bri gung ehos rje ‘jig rten mgon po bka’ ‘bum, vol. 1, p. 50.1.

7. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 448, 8o r; bKa’ ‘ehems ka khol ma, p. 287; mNyam med sgam po pa i rnam thar, p. 167; Lho rong ehos ‘byung, pp. 178- 79. I am inferring that this is how the ‘Bring-tsho destroyed Atisa’s residence; see rNam thar yong grags, p. 177.

8. Except as noted, the following is based on Martin 1992 and 20ora, as well as Jackson 1994b, pp. 58- 72.

9. On part of the mChims clan becoming Zhang, see Deb ther sngon po, vol. 1, p. 125-1; Blue A nn’als vol. 1, p. 95. For an obscure discussion of other Zhang clans, see rGya bod yig tshang chen mo, pp. 236-37.

10. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 807-9.

11. Deb ther dmar po, p. 127.22-23. For these two institutions, see Richardson 1998, p. 306.

12. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 808.11.

13. Dus gsum mkhyen pa’i bk.a’ ‘bum, p. 78.1, indicates that the Karmapa mediated Lama Zhang’s dispute with a Dag-ra-ba (?).

14. Martin 1996c, pp. 185-86, and 1996a, passim.

15. Nyang ral rnam thar, pp. 90-92.

16. mKhas pa i dga’ ston, vol. 1, p. 808.18-19.

17. Astasahasrika-prajnaiparamita-sutra, pp. 191-96.

18. The following is based on his hagiography by rGa-lo m the Dus gsum mkhyen pa’i bka’ ‘bum, vol. 1, pp. 47-128. This work is closely followed by all the standard histories.

19. Phag-mo gru-pa’s hagiographies include the Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che’i phreng ba, dKar brgyud gser ‘phreng, pp. 387- 435; sTag lung chos ‘byung, pp. 171-87; Lho rong chos ‘byung, pp. 306-27; rLangs kyi po ti bse ru rgyas pa, p. 103; Deb ther sngon po, vol. r, pp. 651- 66; Blue Annals, vol. 1, pp. 552-65; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 8II-19; and ‘Brug pa’i chos ‘byung,pp. 401-8. rGya bod yig tshang chen mo, pp. 534- 35, provides an anomalous chronology of Phag-mo gru- pa, having him born in the fire-tiger year (1086?) rather than the iron-tiger year (1110) and traveling to Central Tibet at the age of 24 (1110?) rather than at the age of eighteen in 1128. Jackson 1990, pp. 39- 45, and 1994b, pp. 39-42, 60-61, 77, contributed to our understanding of this important figure.

20. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 655, an d Blue A n nals, vol. 1, p. 555, h as him ordained at 25 (1135), but this is contradicted by the dKar brgyud gser phreng, p. 403, and the Lho rong chos ‘byung, p. 307.

21. Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che i phreng ba, p. 12.I.

22. Lam ‘bras byung tshul , p. u 8.1.1, has Phag-mo gru-p a living at Sa- skya for twelve years, an improbable number; this is eviden tly followed by A- mes-zhabs, gDung rabs ch en mo, p. 48.

23. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gm-pa’s faith and the experiences he receives. As Jackson 1994b, p. 60, notes, the Zhang writings on this period have a peculiar chronology.

24. Sperling 1994.

25. This is rGwa-lo gZhon- nu-dpal (1110/14- 1198/1202). For this figure, see Sperling 1994 and Blue Annals, vol. 2, pp. 469, 475, 555. W e note that th ere was a later rGwa-lo rNam-rgyal rdo-rje (1203-82), who was the hagiographer of Dusgsum mkhyen-pa and was apparently considered the reincarnation of the earlier disciple of rTsa-mi.

26. On this affix, see Kychanov 1978, p. 2rn. This article treats the special position of Tibetans among the Tangut.

27. Dunnall 1992, pp. 94-96; van der Kuijp 1993.

28. On this issue, see Sperling 1987 and Dunnel 1992.

29. Martin 2001b, pp. 148-60, provides an excellent introduction to this material. The composition of the verses is discussed in Dam chos dgongs pa gcig pa’i yig cha, pp. 156-58.

30. ‘Bri gung chos rje Jig rten mgon po bk.a’ ‘b um, p. 166; ‘Brig gung gdan rahs gser phreng, p. 83.

31. bLa ma sa skya pa chen po’i rnam thar, p. 87.2.5-3.1.

32. gDung rabs chen mo, p. 53.

33. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.5.

34. Schoening 1990, p. 14.

35. On Rin-chen bZ ang- po’s mask, see Vitali 2001.

36. bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 52; rGya bod yig tshang chen mo, p. 318; gDung rabs chen mo, p. 31.2-9.

37. The disciples are mentioned in Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 149-51; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, pp. 66-70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 128-34; Lam ‘bras khog phub, pp. 188-90.

38. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 133; a letter is mentioned in the bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 68. This is probably the dGa’ ston la spring yig, SKB III.272.3.6-74.3.2, also contained in the fifteenth-century Pusti dmar chung, pp. 41-49: rJe btsun gyis dga’ ston rdo rje grags la gdams pa.

39. For a different perspective of Phag-mo gru-pa, see Stearns 2001, pp. 26-31.

40. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gru-pa’s faith and the experiences he receives.

41. dKar brgyud gser phreng, pp. 414-15; Lho rong chos ‘byung, p. 314.

42. dKar brgyudgser phreng, p. 414-15; compare Lho rong chos ‘byung, p. 314.Jackson 1990, pp. 39-47, discusses the unfortunate proposition (based on Roerich’s interpretation of Blue Annals, 1949, vol. r, p. 559) that Sa-chen and Phag-mo gru-pa had a falling-out, but Jackson rejects this interpretation on good textual grounds.

43. Lam ‘bras byung tshul, p. 1I 8.2.2. See chap. 8 for questions about the sGatheng-ma.

44. This is in a supplement to the homage to Sa-chen by Zhu-byas, gDung rahs chen mo, pp. 49-51, which A-mes-zhabs follows.

45. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 130.

46. gDung rahs chen mo, p. 62.

47. Jackson 1987, vol. 2, pp. 344-47, presents Sa-skya Pacyq.ita’s summary of the thirteenth-century Tibetan understanding of the five Buddhist and five non-Buddhist areas of knowledge: Buddhist areas constitute the philosophical systems of the Vaibha ika, Sautrantika, Vijnapti[-matrata-vada], and the Nihsvabhavavada (Madhyamaka); non-Buddhist systems are *Vaidaka (Mimamsa), Samkhya, Aulukya (Vaisesika), Ksapanaka (Jaina), and Carvaka. The areas of knowledge listed in the Mahavyutpatti, nos. 1554- 59, 4953-71, do not include any specifically Buddhist studies and collectively demonstrate the changing nature of these rubrics.

48. gDung rabs chen mo, p. 63.

49. Lam ‘bras byung tshul, p. 120.1.4; gDung rabs chen mo, p. 63.

50. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.6.

51. For Phya-pa, see van der Kuijp 1978 and 1983, pp. 59-70.

52. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 41.r.5. He evidently sent a copy to gSang-phu Ne’u-thog as an offering, p. 41.2.2. Phya-pa’s death date, offerings made on his behalf, and the areas of his intellectual emphasis are mentioned in this panegyric as well.

53. This was maintained in the episodes in which Phag-mo gru-pa was favored by Sa-chen, who liked the way he answered questions put to him; for example, Deb ther sngon po, vol. 1, p. 656; Blue Annals, vol. 2, p. 556.

54. bDag med ma’i dbang gi tho yig, p. 404.3.2-6. This short work is mentioned in his rGya sgom tshul khrims grags la spring ba of 1165, p. 39.3.2-3.

55. brGyud pa dang bcas pa la gsol ba ‘debs pa, p. 39.r.5.

56. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba; p. 39, passim, is very difficult, with very obscure twelfth-century words and honorific usages.

57. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 40.2.2-5, is especially significant.

58. This emphasis on Sa-skya Pandita’s position is found, for example, in Jackson 1983, p. 7. A-mes-zhabs notes the importance of prosody in bSod-nams rtsemo’s compositions; gDung rabs chen mo, p. 66.

59. gDung rabs chen mo, p. 64: ‘dzam bu gling pa bstan pa’i srog shing chen po.

60. gD ung rabs chen mo, p. 64.

6r. Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed, p. 189.35. .

62. dPal kye rdo rje’i sgrub thabs mtsho skyes kyi ti ka, p. 131.6.

63. The Yig ge’i bklag thabs byis pa bde blag tu ‘jug pa is discussed late r. Punyagra is found in the colophon to his Dang po’i las can gyi bya ba i rim pa dang lam rim bgrod t sh ul, p. 147.r.6; Dveshavajra is found in dPal kye rdo rje rtsa ba’i rgyud brtag pa gnyis pa’i bsdus don, p. 176.r.5.

64. gDung rabs chen mo, pp. 66- 67.

65. bL a ma rje btsun chen po’i rnam thar, SKB V.143.1.1- 154.4.6. The other essential sources are gDung rabs chen mo, pp. 69-85, and his dream record in rJe btsun pa’i mnal lam.

66. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, pp. 144.1.2, 144.1.6 , 144.2.3, 144-4-4, 145.1.2.

67. rJe btsun pa’i mnal lam. The SKB editor includes a note ( V.x) that Ngor-chen claims the letter was dictated by Grags- pa rgyal-mt shan to mKhas-pa sbal-st on at an uncertain date, and this also is indicated in the colophon to the text as contained in LL I.64.1: rje btsun pa’i mnal lam sbal ston seng ge rgyal mtshan gyis bris so j.

68. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.4- 3.2; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. 104.2.6, includes the death date of his youngest brother, dPal-chen ‘od – po (1150-1203).

69. bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 143.2.2. Here nagaraja (klu’i rgyal po) would be understood as the king of elephants in India (since elephants and snakes are frequently seen as variations of the same entity), and I presume that Sa-skya Pandita would be using the term in this manner.

70. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 661; Blue Annals, vol. 1, p. 561. He is listed as a disciple of Sa-chen and is considered an incarnation of Avalokitesvara in gDung rabs chen mo, p. 50. For his connection to the ‘Brom-lugs, see Lam ‘bras byung tshul, p. 114-4-2.

71. gDung rabs chen mo, p. 69.

72. rJe btsun pa”i mnal lam, p. 98.3.1-4.2; bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 144,4,4-6.

73. For example, bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, pp. 143.4.1, 144.1.1-2; gDung rabs chen mo, p. 51, gives Par:i-chen Mi-nyag grags-rdor’s supplementary list of Sa-chens disciples, which includes two Zhang: Zhang-ston gSum-thog-pa and Zhang-ston sPe’i dmar-ba.

74. gDung rahs chen mo, p. 70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 140.2, adds rCya-sgom tshul-khrims-grags to the list of Crags-pa rgyal- mtshan ‘s important teachers.

75. gDung rahs chen mo, p. 83, mentions some of the different reports.

76. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, pp. 39.3.5 and 39-4-1-2.

77. bLa ma 1je btsun chen po’i rnam thar, p. 144.4.1; compare gDung rabs chen mo, p. 75, which numbers more than three hundred and places the hundred in the temple housing the remains of the great Sa-skya teachers (gong ma), a designation usually meaning Sa-chen, his two sons, Sa-pan and ‘Phags-pa, although it is not clear that their remains were housed together at this time.

78. Tshar chen rnam thar, p. 500; Ferrari 1958, p. 65.

79. rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.1.2-3.4.

80. bDe mchog kun tu spyod pa i rgyud kyi gsal byed, p. 55.2.4.

81. This may be inferred by Sa-skya Pandita’s observation at the end of the outline, rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5, that he was fourteen years old when he edited the summary. These works are also referenced in his brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, p. 162.3.3.

82. rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5; rGyud kyi rgyal po chen po sam pu fa zhe bya ba dpal ldan sa skya pan(ii ta i mchan dang bcas pa, p. 668.4 (fol. 3oob4), indicates that Sa-par:i had heard from Crags-pa rgyal-mtshan the Samputa five times and the Samputa-tilaka two before he wrote the notes at age sixteen (1198).

83. For example, dPal ldan sa skya pandi ta chen po’i rnam par thar pa, pp. 434.1.4-436.3.2, provides a long list of topics and titles, most of which are attributed to Crags-pa rgyal-mtshan s teaching; pp. 436.1.3 and 436.3.1 specifically list rNying-ma esoteric works and the study of Sanskrit.

84. Jackson 1985, p. 23, acknowledges that the disparity between Sa-skya Pandita’s list of his uncle’s studies and the lists provided in the latter’s hagiographies in this case, concerning Madhyamaka studies-but refrains from concluding that we have the hagiographer’s art at its source.

85. Vidyadharikeli-srivajravarahi-sadhana, SKB IV.29.2.3, and see SKB IV.28.2.5- 30.4.4.

86. Stearns 1996, pp. 132-34, provides sources for this issue.

87. Dunnel 1996, p. 158.

88. Kychanov 1978, p. 208.

89. Bod rje lha btsan po’i gdung rahs tshig nyung don gsal, p. 84. The discussion of Vinaya is on pp. 82-85. Sakyasri becomes an important culture hero celebrated in the Myang chos ‘byung, pp. 68-73.

90. Phag mo las bcu’i gsal byed, SKB IV.28.2.3. For Mi-nyag as a national designation, see Stein 1951, 1966, p. 288.

91. Bya spyod rigs gsum spyi’i rig gtad kyi cho ga, SKB IV.255-1.3-5.

92. Nges brjod bla ma’i ‘khrul ‘khor bri thabs, SKB IV.45.4.5, requested by rTsami; A rga’i cho ga dang rah tu gnas pa don gsal, SKB IV.252.2.6, requested by sNgeston (? = sDe-ston) dKon-mchog-grags and mDo-smad gling- kha’i yul du skyes pa yi dGe-slong lDe-ston-pa; Kun rig gi cho ga gzhan phan ‘od zer, SKB IV.228.1.4, requested by Lle’u dge-slong Seng-ge-mgon; gZhan phan nyer mkho, SKB IV.237.2.4, requested by gTsang-kha (= Tsong-kha) snyid-ston dGe-slong Rinchen-grag s; rTsa ba’i ltung ha bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, SKB III.265.3.4, requested by bTsong-ga’i dGe-slong rDor-rje grags-mched; rTsa dbu ma’i khr id yig, SKB IV.42.4.2, requested by mDo-smad gyar-mo-thang gi ston-pa gZhon-nu; Chos spyod rin chen phreng ba, SKB IV.320.2.6, requested by rTsongkha’i cang-ston (?) dGe-slong brTson-‘grus-grags.

93. Byin rlabs tshar gsum khug pa, p. 95.3.3- 4.

94. bDud rtsi ‘khyil pa sg rub thabs las sbyor dang bcas pa, SKB IV.67.2.6. This is the only time that I have found he used this designation.

95. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, p. 39.4.3; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. ro 4.4.4- 5.

96. The section beginning rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.4.4, which mentions his looking toward sixty- nine years of age, I take to be a continua tion of the dream at sixty -six beginning on p. 99.4.1. This is how it is understood in gDung rahs chen mo, p. 81, whereas bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.3.2, seems to say that it happened two years before his death.

97. rJe btsun pa i mnal lam, p. 99.4.1-4. Compare LL I. 62.3- 5.

98. The term is used in describing the episode in the Lam ‘bras khog phub, p. 190.5; I know of no instan ce where it is used before this text.

99. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.1.2- 2.2.

100. gD ung rah chen mo, p. 79; gDams ngag byung tshul gyi zi n bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 139-40; Lam ‘bras khog phub, p. 190 .5.

101. bLa ma rje btsun chen po’i rna m thar, p. 145.1.2- 4, is almost identical with rJe btsun pa’i mnal lam, pp. 98.4.6- 99.1.2.

102. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 145.r.5-2.1. While all the preceding sources report the verse, none agrees, so Sa-skya Pandita’s version appears to be the most authentic.

103. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 146.2.2-3.

104. Personal communications from Ngor Thar-rtse zhabs-drung (1981) and Ngor Thar-rtse mkhan-po (1982). These works were the rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, the rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po ehe’i ljon shing, the hrTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, and the sDom gsum rab dbye.

105. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 144.1.4-5; see a similar expression in gDung rah chen mo, p. 74.

106. His Chas la ‘jug pa’i sgo is examined later; the Amoghapasa lineage materials are found in his ‘Phags pa don yod zhags pa’i lo rgyus.

107. Genealogical material is included in Chas la ‘jug pa’i sgo, pp. 343.r.2-46.2.4, of bSod-nams rtse-mo and in the dedicated Bod kyi rgyal rahs of Crags-pa rgyalmtshan. ‘Khan lineal matters occupy the bLa ma sa skya pa ehen po’i rnam thar, p. 84.r.4-2.2, and is the topic of Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig.

108. Besides the hagiography of his father, his major hagiographical contributions are Virupa’s in his bLa ma rgya gar ba’i lo rgyus; Kanha’s in his Nag po dkyil chog gi bshad sbyar, pp. 304.3.4-306.2.2; Ghantapada’s in the sLob dpon rdo r:je drii bu pa’i lo rgyus; and Luipa’s in the bDem mehog lu hi pa’i lugs kyi bla ma brgyud pa’i lo rgyus. Both his Notes on Vajrayana Systems (rDo rje ‘byung ba’i yig sn a ) and his Notes on Individual Sadhanas (sGrub thabs so so’i yig sna) also contain odd bits of curious stories.

109. rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo.

110. Lam ‘bras ‘byung tshul, p. 120.r. Note that A-myes-zhabs presents the reading gseg shubs ma, indicating a standard book case (gsegs); Lam ‘bras khog phub, p. 275.

111. dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe ‘i phreng ba, SKB I.268.2.1-81.2.6. The numbering is uncertain, for some texts appear to work in conjunction with works before or after, and there is no dkar-chag to enumerate the works as intended.

112. For example, compare Sras don ma, pp. 95-99, and dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe’i phreng ba, SKB I.275.r.5-75.4.3.

113. Phyag rgya ehen po gees pa btus pa’i man ngag, SKB IV.302.3.1-1 r.4.5. The uncertainty of numbering for Sa-chen’s collection applies to Crags-pa rgyal-mtshan’s as well.

114. Ehrhard 2002, p. 40.

115. gLegs bam gyi dkar chags, p. 3-1.

116. For the relationship of Tibetan color terminology to English, see Nagano 1979, pp. 11-23.

117. gLegs bam gyi dkar-ehags, p. 8.r-2.

118. See his gSung ngag rin po ehe lam ‘bras bu dang bcas pa ngor lugs thun min slob bshad dang | thun mong tshogs bshad tha dad kyi smin grol yan fang dang beas pa’i brgyud yig gser gyi phreng ba byin zab ‘od brgya ‘bar ba, LL XX.417-511; compare Smith 2001, pp. 235-58.

119. Lam bras khog phub, pp. 301-3.

120. Stearns 2001, pp. 32-35, already summarized the Pod ser contents, but his discussion emphasizes elements different from mine, so they are complementary rather than redundant.

121. Lam-bras khog phub, p. 187.

122. Crags-pargyal-mtshan was apparently responsible for the following works (with their pages in the Pod ser): Kun gzhi rgyu rgyud (128-31); gDan stshogs kyi yi ge (131-35); Bum dbang gi ‘da’ ka ma’i skabs su ‘chi ltas | ‘khrul ‘khor | ‘chi bslu dang bcas pa (138-44); Lam dus kyi dbang rgyas ‘bring bsdus gsum (154-58); Tshad ma bzhi’i yi ge (158-61); gDams ngag drug gi yi ge (161-63); Crib ma khrus sel (167-69); Crib ma satstshas sel ba (169-70 ); Thig le bsrung ba (170-71); and the Jig rten pa’i lam gyi skabs su rlung gi sbyor ba bdun gyis lam khrid pa (173-83). The others are by Sa-chen, according to the gLegs bam kyi dkar chags.

123. gLegs bam kyi dkar chags, p. 5.1-2.

124. Wayman 1977, pp. 137-80, is still the only significant treatment of the Guhyasamaja material.

125. Tachikawa 1975 is devoted to an examination of this issue with respect to the dGe-lugs understanding found in the sGrub mtha’ shel gyi me long of Thu’u-bkwan bLo-bzang chos kyi nyi-ma.

126. Stearns 2001, pp. 30-32, argues that some short works in the Pod ser are based on Lam-‘bras writings of Phag-mo gru-pa. This may prove to be true, but his argument as presented is not entirely compelling, as it relies on the idea that Sa-chen used no texts; compare Stearns 2001, pp. 32-35.

127. Lung ‘di nyid dang mdor bsdus su sbyar (Pod ser, pp. 481-93), Lung ‘di nyid dang zhib tu sbyar ba (Pod ser, pp. 493-529), and Lam ‘bras bu dang bcas pa’i don rnams lung ci rigs pa dang sbyar (Pod ser, pp. 529-81).

128. Besides Pod ser, sec. IV, pp. 144-51 and 185-87, there is a longer work, Kye rdor lus dkyil gyi dbang gi bya ba mdor bsdus pa, ascribed to bLa-ma Sa-chen-pa and close to the language associated with Sa-chen’s other works. On fol. 7a4 ( p. 19.4), the signature of the Lam ‘bras, the rdo rje rba rlabs bsgom pa, is mentioned; compare a supplemental work on the Vajracaryabhiseka, Gong tu ma bstan pa’i rdo rje slob dpon gyi dbang gi tho, Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 21-25. There is another short text, sMon lam dbang bzhi’i bshad par sbyar ba, which is not definitely a Lam-‘ bras-related work; Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 81-84.

129. Guhyasamaja-tantra XII, vv. 60-76, pp. 42-44.

130. For references, see Davidson 1992, pp. 178-79, n. 20.

131. For a discussion of this ritual and related concerns, see Davidson 1992, pp. u4-20.

132. For a discussion of many of these issues, see Nor-chen’s bsKyed rim gnad kyi zla zer, pp. 190.1 ff.; and Go-rams-pa’s bsKyed rim gnad kyi zla zer la rtsod pa spong ba gnad kyi gsal byed, pp. 597 ff.

133. rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘kh rul spong.

134. Eimer 1997.

135. bLa ma mnga’ ris pas mdzad pa’i brtag gnyis kyi tshig ‘grel. Compare the acknowledgement of Durjayacandra’s and mNga’-ris- pa’s commentaries in dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer, p. 109.3.1.

136. Kye rdo rje’i rtsa rgyud brtag gnyis kyi dka’ ‘grel.

137. dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer.

138. brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan.

139. Guhyasamaja-tantra XVIII.34.

140. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 22.3.5, 34.3.3, 35.4.5, 36.1.3, 36.3.3.

14r. See Steinkellner 1978; Broida 1982, 1983, and 1984; Arenes 1998.

142. His sources are identified in rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 31.4.5, 32.1.2, 32.1.6, 32.3.1, 32.3.3, 32.3.4, 33.1.5, 33.2.6, 34.2.1, 34.2.4, 34.3.6, 35.1.1, 35.2.4, 35.3.4, 35.4.6.

143. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 11.4.4-12.1.2.

144. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, p. 2.1.3.

145. Grags-pa rgyal- mtshan’s scriptural source for this is HT II.ii.14-15, and HTII.viii.9-10.

146. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, 17.1.6-2.3, citing the Sarvatathagatatattvasamgraha and the Samputa; compare HTII.iv.76.

147. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.1.1-4, 26.3.2-4.

148. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.3.2, 26.1.3. We also see his interest in this level of encounter and refutation in his rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, pp. 261.2.6-65.2.6, where he refutes four “incorrect opinions” with respect to the Vajrayana.

149. The identity of this place is not certain. The Rwa lo rnam thar, p. 46, mentions a sNye-nam na-mo-che in La-stod, and the rNam thar rgyas pa yong grags, p. 157, mentions a sNe-len in La-stod.

150. Yi ge’i bklag thab byis pa bde blag tu ‘jug pa.

151. Verhagen 1995, 2001, pp. 58-63, studies this work.

152. sMra sgo’i mtshon cha’i mchan rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa; gDung rabs chen mo, p. 74; Jackson 1987, vol. 1, pp. rr 6- rr 7; Verhagen 2001, p. 52.

153. Byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa’i ‘grel pa; see p. 515.2.5 for his debt to Phya-pa.

154. bSod-nams rtse-mo’s Dang po’i las can gyi bya ba’i rim pa dang lam rim bgrod tshul, and the Chos spyod rin chen phreng ba of Grags-pa rgyal-mtshan.

155. gDung rabs chen mo, p. 64.

156. gDung rabs chen mo, p. 72.

157. Ruegg 1966, pp. 112-13, discusses this episode.

158. For a discussion of this controversy, see Stearns 1996, pp. 152-55.

159. gDung rabs chen mo, pp. 80-81.

Эзотерический буддизм возник в начале седьмого столетия вследствие произошедшей в период раннего средневековья регионализации индийской государственности и религии. В Индии это выглядело как более или менее успешная реорганизация различных религиозных сообществ, направленная на решение проблем, возникавших вследствие экономической дестабилизации, миграции населения, утраты покровительств, новой изменчивой политики саманта-феодализма, роста значимости кастовой системы и почитания богов, а также возникновения новых региональных центров. Помимо этого, данные сообщества столкнулись с драматическими изменениями в своей буддистской идентичности, выразившимися в прекращении участия в их делах женщин, смещении интеллектуальных ценностей в сторону брахманических моделей, а так же утрате ими роли как этического, так и интеллектуального центров притяжения. На эти вызовы индийские буддисты ответили заимствованием и сакрализацией отдельных аспектов социально-политической сферы, хотя этот ответ привносил в их среду новую для буддистской традиции внутреннюю напряженность. С одной стороны были те, кто одобрял и сакрализовывал real politik того времени в лице буддистских монахов великих монастырей долины Ганга, а также (хотя и в ограниченной степени) некоторых других мест. Используя модель становления «верховным правителем» (rajadhiraja), они разработали и повсеместно распространили медитативную систему с сопутствующими ей ритуалами, которая наглядно демонстрирует их глубинное понимание сущности идеалов и методов саманта-феодализма. Создавая сакральные буддийские парадигмы властных отношений, основанные на принципах функционирования окружавших их политических мандал, они трансформировали идею центральных зон власти и буферных клиентских государств в систему отношений между буддами и бодхисатвами в визуализируемых священных сферах.

На другом конце религиозного спектра располагалась недавно возникшая формация сиддхов, целью которых была личная власть в качестве верховного повелителя магов (vidyadhara) и даже самих богов. Традиции сиддхов также культивировали политику господства и контроля, которая, однако, была сфокусирована на интересах отдельного сиддхи, а не на улучшении положения окружающего его сообщества. Присваивая и перерабатывая методы, заимствованные из шиваизма и других источников, буддистские сиддхи создавали невиданные ранее в буддистском мире радикальные медитативные техники, используя при этом язык, который был одновременно игривым и свирепым, эротичным и разрушительным. В средневековой Индии сиддхи буддийского толка, самым наглядным примером которых являлся Вирупа, стали активными поборниками использования региональных языков и культур, самоутверждения племен и сегментации власти. Они вынуждали монастыри реагировать на их новые ритуалы и системы йоги разработкой новых формы герменевтики, освоением быстро развивающейся иконографии, а также использованием песен и танцев в ритуалах подношений новым формам будд. Кроме того, монастырские учреждения оказались вовлечены в создание совершенно нового канона, в котором махайога- и йогини-тантры порой находились в тени новых йогических наставлений (upadesa), переданных определенному сиддху, причем зачастую женским проявлением абсолюта.

Тибетцы, невары и другие гималайские народы взяли на вооружение новаторские разработки седьмого-одиннадцатого столетий и задействовали эти новые формы буддизма в деле возрождения своих фрагментированных культур. Если в Индии обе системы: институциональная и сиддховская, возникла в результате воздействия на общества череды непреодолимых трудностей, то в Центральном Тибете данные формы религии стали тем связующим компонентом, который переводчики одиннадцатого столетия использовали для воскрешения тибетской идентичности и создания неразрывной связи между ней и эзотерической буддийской практикой. Тибетцы только что пережили мрачный период своей истории, последовавший за распадом империи, и находились в поисках вдохновляющей формы буддизма, способной обеспечить общетибетский дискурс о превращении яда хаоса в нектар цивилизации. Грубый язык новых писаний, магическое очарование и скользкая этика тех, кто его использовал, а также ярко выраженный акцент на харизматических личностей – все это привлекало не только определенную часть зарождающейся тибетской интеллигенции, но и многих представителей великих кланов Тибетского плато. Они обосновывались в действующих храмах и небольших монастырях, возрожденных монахами Восточной винаи, получивших посвящение в уцелевших храмах Цонкхи и принесших свои монастырские программы обучения в Центральный Тибет. Следующим поколением буддистских подвижников стали великие переводчики, которые благодаря своим способностям и преданности делу смогли повторно объединить тибетскую духовность с индийским буддизмом, смыв таким образом пятна позора с разбитой имперской мечты целебными водами индийской религии.

Начинающие переводчики отыскивали новые священные писания в великих монастырях и скромных медитационных убежищах Индии, Кашмира и Непала. Личность добившегося успеха в своей деятельности переводчика, как правило, характеризовалась рядом типовых качеств: феодальный статус, обретенный благодаря личной харизме; принадлежность к какому-либо клану; утонченная ученость; проявлявшаяся время от времени истинная святость; ритуальная виртуозность; и неоспоримая преданность любимому делу. Дрокми Шакья Еше и его современники использовали ценности средневекового индийского мира для воссоздания и реформирования тибетской культуры, одновременно с этим стремясь внедрить такую культуру в существующие социальные отношения, что только упрочивало фрагментацию и политическую разобщенность страны. Ни личная скупость Дрокми, ни этические прегрешения Гаядхары не убедили тибетцев в том, что такие системы религиозности дорого обходятся им самим и их обществу. В качестве компенсации за свои исторические ошибки эзотерические переводчики одиннадцатого столетия совершили один из величайших интеллектуальных подвигов в истории, переведя на классический тибетский язык обширный свод ритуальных, медицинских и философских доктрин. В то время как контролируемые переводчиками храмы редко добивались стабильного признания, монастыри, возведенные их непосредственными последователями, смогли обрести новую социальную форму, совместив идею религиозной линии передачи с устойчивой системой наследования родовых владений, т.е. добились того, что ранее оказалось не по силам монахам Восточной винаи.

Период возрождения отмечен началом процесса тибетизации местной религии, в рамках которого происходил активный поиск и изучение останков имперского религиозного наследия. Опираясь на формы религии, уцелевшие после распада династии, традиции ньингмы начали разрабатывать новые разновидности ритуалов и духовной литературы. Движущей силой этого процесса отчасти была реакция на новые переводы, отчасти стремление подтвердить святость вождей кланов, очень часто являвшихся главами старинных линий передачи, отчасти желание подтвердить подлинность исконно тибетских сочинений, а отчасти одновременное ощущение и утраты, и веры в великие династические достижения. Они «открывали» в старых династических поселениях по всему Центральному Тибету как литературные, так и материальные скрытые сокровища, объявляя их личными сокровищами императоров, оставленными ими в качестве посланий тибетскому народу в целях его поддержки в период отсутствия централизованной власти. Терма использовали местную эстетику, поддерживали почитание автохтонных духов и богов и представляли Тибет не периферией буддистского мира, а центром деятельной активности будд и бодхисатв. Аналогичным образом развивали свои новые идеи и авторитеты сармы одиннадцатого и в особенности двенадцатого столетий. Будь то новое представление махамудры под руководством Гампопы, эпистемологические разработки Чапы или рост популярности ритуалов Чо с Мачик Лабдрон, все это означало, что представители сармы в У-Цанге начали понимать, что для окончательного укоренения буддизма в Тибете необходимо, чтобы религия Индия была открыта для восприятия специфически тибетских доктринальных идей. Все были увлечены неведомыми ранее формами познания и осознавания, а также новыми возможностями множества гносеологических методик, возникших в период эпохи возрождения.

Вследствие всего этого эзотерические тексты – как ньингмапинские терма, так и переводы сармы – представляли собой культовые композиции, несущие в себе множество отправных точек, которые использовались в своих целях отдельными сообществами тибетского общества. В высшей степени эзотерические и бдительно охраняемые медитативные наставления не только вели к освобождению своих приверженцев, но и являлись символом их статуса и превосходства над другими. В ходе этого процессе возникло множество различных текстовых сообществ, каждое из которых опиралось на узкую группу собственных священных текстов и при этом претендовало на абсолютную святость своей линии передачи и религиозной традиции. Однако, все эти претензии звучали на фоне такого выдающегося явления, как всеохватная текстуализация Тибета, поскольку даже в те времена, когда его религиозные деятели спорили по поводу признания авторитетности тех или иных произведений, в целом Тибет признавался и ценился как страна, изобилующая священными текстами, а его ландшафт воспринимался как вдохновляющий источник религиозного творчества великих святых праведников и всеведущих императоров.

Одним из проявлений процесса индигенизации Тибета стала религиозная специализация ряда тибетских кланов, таких как, например, Че, Нгок, Ньо, Ньива и Кьюра. Однако, самым выдающимся примером этой трансформации, несомненно, был клан Кхон. Создав мифологию, в которой в конечном счете слились воедино мифы о нисхождении на их земли небесных бодхисатв и о происхождении их предков от тибетских богов, Кхон стал одними из самых успешных религиозных кланов одиннадцатого-двенадцатого столетий. Кхон Кончок Гьялпо построил монастырь Сакья в 1073 году, и с тех пор это учреждение постоянно поддерживалось членами клана Кхон, которые, использовав свой незаурядный ум и практический опыт, создали собственную цитадель учености в феодализированной духовной среде провинции Цанг. С помощью большого числа высокообразованных соратников они, опираясь на переводы Дрокми и Бари-лоцавы (в особенности это касается эзотерической системы ламдре), разработали устойчивую ритуальную основу, благодаря которой тибетская практика могла соперничать с любой из индийских практик тех времен, к тому же предлагая своим последователем такой же развитый культ реликвий. Как и другие успешные кланы Центрального Тибета, клан Кхон перешел от духовного наследования по линии «от отца к сыну» к наследованию по принципу «от дяди к племяннику», а религиозным идеалом взамен женатого мудреца прошлых времен отныне являлся безбрачный монах.

Крах индийских монастырских центров в двенадцатом и тринадцатом столетиях укрепил репутацию Сакьи и других тибетских монастырей, заставив индийских монахов воздать дань уважения тибетским мирянам, которые оказались более удачливы и более искусны в деле поддержания буддхадхармы, нежели их индийские покровители. Сачен Кунга Ньингпо и два его высококвалифицированных сына еще более возвысили это учреждение, а также «одомашили» дикий образ Вирупы, сделав ламдре – одну из самых эзотерических систем практики сиддхов – опорой, возможно, самого консервативного буддистского центра. Эта синхронная «доместикация» как самых йогини-тантр, так и пояснительных йогических руководств потребовала привязки внутренних медитаций к такой ритуальной форме мандалы, которая бы подчеркивала единообразие группы священных текстов и придавала более общинный вид слишком индивидуалистическому образу сиддхов. Кроме того возник новый тип мифологических персонажей – мистический иерофант, преемник индийских монахов и сиддхов, искусный в делах нашего мира, духовно зрелый, наделенный магическими и административными способностями, управляющий внутренними божествами и внешними союзами, т.е. могущественный во всех смыслах этого слова. Успехи Кхона во всех этих начинаниях составили основу той почвы, из которой в конечном итоге произросли семена союза патриархов сакьи с Хубилай-ханом.

В то же время беспорядки в Тибете двенадцатого столетия, такие как сожжение Самье и Джокханга, междоусобицы учеников линии шангпа Кхьюнгпо Нелджора и религиозная воинственность ламы Жанга, порождали ощущение потенциальной возможности краха всей социальной структуры, как это уже случалось в девятом и десятом столетиях. Под давлением таких факторов, как вторжение тюрок в Северную Индию, захват Средней Азии исламскими армиями, возвышение монгольских держав и столкновения на своих границах, тибетцы сформировали собственное представление об ортодоксальном буддизме, которое по своей сути было правильным. Внутренне тибетцы понимали, что они сохранили большую часть наследия великой монастырской системы Северной Индии, которое к тому времени уже было практически утеряно самими индийцами. Ощущение международного буддистского кризиса в сочетании с увлеченностью индийцами и тангутами Тибетом способствовало развитию неоконсервативного движения, продвигаемого Дригунгом Джиктеном Гонпо, Сакья Пандитой, Чагло Чодже-пелом и другими. Они полагали, что то, что они считали истинным посланием Будды, эродирует как снаружи, так и изнутри, а естественное творчество тибетского народа, воплощенное в работах Чапы, Гампопы, наставников терма и других, воспринималось ими как ересь и измена нормативной доктрине. Стремясь подавить любое отклонение от нормы, они критиковали всякую буддийскую деятельность, которую считали неиндийской, следуя при этом собственному стандарту, который был скорее их теоретической позицией, чем реальной индийской концепцией. Неоконсерваторы не знали или не хотели признавать, что многие из тех моделей поведения и идей, которые они критиковали в Тибете начала тринадцатого века, существовали в Индии на протяжении многих столетий.

Три фактора способствовали упрочению их положения. Во-первых, монголы поняли, что Монголии лучше всего подходит неоконсервативное видение, и поэтому Хубилай-хан институционализировал личность Сакья Пандиты как образцового представителя тибетской религии. Монголы были просто очарованы мудрецом, который, казалось, был средоточием разнообразных знаний в части йогических систем, магических обрядов, монашеского этикета, клановых отношений, медицины, логики, языков и пр., а также обладал особой проницательностью и выдающимися административными способностями. По-видимому данный факт стал причиной того, что на протяжении столетий многовекового участия монголов в тибетской религиозной жизни они в большинстве случаев останавливали свой выбор на самых высокообразованных наставниках. Также не будет преувеличением сказать, что выдвижение Сакья Пандиты во многих отношениях стало кульминацией семнадцатисотлетней истории буддизма. Во-вторых, тибетцы начали понимать, что их социальное благополучие во многом зависит от институциональной жизнеспособности больших, хорошо управляемых монастырей, которые к тому времени уже полностью олицетворяли собой симбиоз аристократических кланов и позднего индийского буддизма. В этом монголы следовали их примеру, поскольку исторически они не были знакомы со столь стабильными религиозными институтами, а многочисленные китайские вариации таких учреждений вызывали у них интуитивное недоверие, т.к. воплощали в себе непривлекательные по монгольским меркам эстетические и интеллектуальные направления. Наконец, неоконсерваторы, будучи благонравными буддистами, не стали навязывать свое видение силой закона, хотя их монгольские повелители предоставили им такую возможность. Они были великодушными правителями, и, одержав победу, могли себе позволить даровать религиозную свободу тем, кто был отодвинут от власти. В этом они были схожи с другими буддистами, которых вполне устраивало то, что рано или поздно весь мир все равно придет к истине.

В начале тринадцатого столетия, опираясь на помощь беженцев из индийских монастырей и монгольских военачальников, неоконсервативное движение формализовало большую часть институциональной структуры Тибета. Одним из столпов идеологии этой структуры был образ буддистского монаха, представляющего сильную йогическую и каноническую традицию, который долго казался незыблемым, в том числе и после отпадения Сакьи от власти и возвышения в 1348 году иерарха Пагмо Друпы Джангчуба Гьелцена. Периодически добиваясь определенных успехов, эти личности, которых можно назвать монахами-иерархами, противостояли идеологии мирского политического лидера вплоть до прихода к власти в семнадцатом столетии правительства Далай-ламы. Следует отметить, что корни данного явления лежат в самоотверженных усилиях нескольких одержимых людей десятого-двенадцатого столетий, которые, мобилизовав все свои интеллектуальные и духовные способности, преодолевали невообразимые трудности в те времена, когда Тибет так отчаянно нуждался в успехе их начинаний. В продолжение всей их деятельности буддийская религия являлась надежным источником материалов, используемых для реконструкции тибетского общества, а доктрина пробуждения в ее различных обличьях стала социальным, интеллектуальным и духовным катализатором возрождения тибетской культуры.

Это не означает, что все тибетские нововведения или безрассудство тибетских сиддхов канули в небытие, поскольку все это являлось проявлением извечных моделей человеческого поведения. Безумные ньон-па по-прежнему фигурировали среди деятелей кагью и ньингмы, а странствующие тибетские сиддхи некоторое время еще оживляли атмосферу собраний религиозных институтов. Их существование в какой-то мере компенсировались не только неоконсервативной идеологией, но и развитием парадигмы перерождения лам, которая в большинстве случаев институционализировала клановые структуры, поскольку кланы воспринимали более мелкие подразделения буддистских монастырей как свою частную собственность, которой они могут управлять единолично, в то время как перерожденцы были преимущественно выходцами из аристократии. Тибетские инновации продолжались, а впереди была еще и великая ересь: «другая пустота» джонангпы. И до сих пор одной из доминирующих тем тибетской религиозной жизни остаются дискуссии, направленные на одобрение или осуждение стратифицированных интеллектуальных и социальных систем.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Отсутствие внятной биографической информации характерно не только для повествований о жизни и деятельности Сонама Цемо, но и в какой-то мере присуще жизнеописаниям его младшего брата Дракпы Гьелцена. Причина этого не вполне понятна, поскольку в отличие от своего старшего брата, не имеющего традиционных агиографий, Дракпа Гьелцен был удостоен стандартного по объему жизнеописания за авторством Сакья Пандиты65. Однако, к великому сожалению, работа Сакья Пандиты создает устойчивое ощущение какой-то незавершенности, поскольку он довольно часто уклоняется от изложения фактической информации, восклицая при этом: «Рассказ об этом слишком долог, поэтому я не буду здесь писать об этом!»66 Причины, по которым Сакья Пандита прибегает к многочисленным пропускам в повествовании, не вполне ясны, но, похоже, что он полагал, что полное описание физических событий не входит в обязательные требования агиографического жанра тех времен, а в своей работе он и так представил достаточно обширный обзор снов, видений и историй, связанных с чудесами. Кроме того, это может быть прямым отражением системы ценностей, которых придерживался сам Дракпа Гьелцен, поскольку единственным автобиографическим документом, который он оставил после себя, были надиктованные им описания особо значимых снов, начиная с семнадцатилетнего возраста и вплоть до самой его кончины67.

Нам известно, что Дракпа Гьелцен был вторым по счету сыном второй жены Сачена Мачик Одрон и родился в Сакье в 1147 году. Очевидно, что он прожил дольше всех остальных сыновей Сачена, поскольку всегда был центральной фигурой погребальных торжеств как своего отца, так и всех своих братьев68. Сакья Пандита усердно связывал каждое описываемое им событие из жизни своего дяди либо с мифологией предыдущих поколений, либо с определенными качествами бодхисатвы из махаянских священных текстов. Так, подобно истории из жизни Будды, сообщалось, что матери Дракпа Гьелцена приснилось, что повелитель слонов вошел в ее чрево, а его рождение и детство описывалось шаблонными формулировками, обязательными для начинающих буддистских святых праведников69.

Интересно, что Дракпа Гьелцен вслед за своим братом стал безбрачным мирянином (brahmacari-upasaka), приняв соответствующий обет в возрасте семи лет в присутствии Джангчуба Семпы Давы Гьелцена. Этот интригующий персонаж, вероятно, был известным учителем, распространявшим идеи фундаментальной буддийской этики и имевшим тесные связи с самыми разными линиями передачи. Он был наставником Таглунгпы, держателем линии передачи ламдре Дрома Депы Тончунга, а также тем самым учеником, для которого Саченом был написан комментарий к ламдере «Дагьелма»70. Аме-шеп выдвинул довольно интересное утверждение, заявив, что практика безбрачия Дракпы Гьелцена превосходит практику монаха, поскольку благодаря кармическим отпечаткам от пребывания монахом в предыдущих жизнях он не испытывал сексуального желания71. По-видимому, примерно в этом же возрасте Дракпа Гьелцен также решил отказаться от алкоголя и употребления в пищу мяса, за исключением тех случаев, когда это требовалось в тантрической практике. Другими его устремлениями юношеского периода были изучение «Двадцати строф об обете бодхисатвы» и основополагающей практики Хеваджры – визуализации Хеваджры в соответствии с текстом садханы Сарорухаваджры. Говорят, что отец передал ему ламдре в возрасте восьми лет, и ему было запрещено преподавать его до двенадцати лет – весьма необычное указание, учитывая крайнюю молодость мальчика и сложность системы. Тем не менее, вполне очевидно, что столь раннее приобщение к ламдре с помощью своего отца не только способствовало упрочению авторитета Дракпы Гьелцена, но и дало возможность ему ознакомиться из первых рук с общей организацией традиции.

По общему мнению, поворотным событием в жизни Дракпы Гьелцена стала смерть его отца. В этот момент Дракпе Гьелцену было всего одиннадцать лет, а его братьям, соответственно, шестнадцать и восемь. Он и его старший брат оказались в центре внимания многих великих ученых, собравшихся на погребальную церемонию, и сообщается, что во время нее Дракпа Гьелцен по памяти декламировал «Хеваджра-тантру». Ученые были конечно же поражены, и некоторые из них утверждали, что, поскольку его отец являлся эманацией Манджушри, то он также, должно быть, благословлен этим бодхисатвой разума. Другие заявляли, что, поскольку Сачену, когда он был молод, было видение Манджушри, он получил его благословение, вследствие чего всем его потомкам будут дарованы подобные откровения. Очевидно, что именно это событие побудило отдельных ученых к распространению предания, согласно которому всех членов клана Кхон можно считать эманациями Манджушри (хотя ничего подобного сам Дракпа Гьелцен никогда не утверждал). Однако, каковыми бы ни были обстоятельства возникновения его мифической связи с бодхисатвой мудрости, вполне очевидно, что декламация «Манджушринамасамгити» («Перечисление имен Манджушри») должна была стать первоочередной заботой Дракпы Гьелцена, и эта рецитация не только занимала определенную часть его ритуального времени, но и являлась ему во снах72.

Сонам Цемо после смерти Сачена оставил Сакью и отправился на обучение к Чапе в Сангпу, а Дракпа Гьелцен остался в монастыре, чтобы продолжить свое эзотерическое образование у геше Ньена Пул-джунгвы, который на три года (до 1161 г.) принял бразды правления Сакьей. Не вызывает сомнений, что геше Пул-джунгва и геше Ньяк Ванг-гьел оставались наиболее значимыми учителями Сакьи, как минимум, до 1165 года. Кроме того, Сакья Пандита писал, что Дракпа Гьелцен обучался у одного «Жанга» (вероятно, у Жанга Цултрим-драка), а также и у «других наставников» – фраза, употребляемая им для того, чтобы обесценить авторитетность альтернативных источников и аккуратно задвинуть большинство учителей Дракпы Гьелцена в тень великого Сачена73. В свою очередь, Аме-шеп утверждает, что помимо геше Ньена, Жанга и геше Ньяка, Дракпа Гьелцен также обучался у непальца Джаясены, лоцавы Дармы Йонтена, Сумпа-лоцавы Пекхок-дангпо Дордже и ряда других учителей, однако, Аме-шеп не приводит содержание их программ индивидуального обучения74. Кем бы ни были его наставники, мы абсолютно уверены в том, что Дракпа Гьелцен получил доскональное образование и именно в эзотерической традиции – факт, совершенно очевидный для любого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с его работами. Он, безусловно, изучил все четыре уровня эзотерического канона, признаваемого сакьяпой: крия-, чарья-, йога- и йоготтара-тантры. Кроме того, в лице Дракпы Гьелцена мы впервые видим проникновение идей «Калачакра-тантры» в мировоззрение сакьи (хотя Сачен якобы тоже изучал этот текст). Как только Дракпа Гьелцен достиг совершеннолетия (определяемого по разным данным в интервале от двенадцати до двадцати пяти лет), он принял на себя ответственность за управление Сакьей. При этом немногочисленные свидетельства его усилий скорее говорят нам о том, что, когда Сонам Цемо находился в монастыре, Дракпа Гьелцен вынужден был пребывать в тени авторитета своего старшего брата75. В письме Сонама Цемо к Гьягому Цултрим-драку от 1165 года он выражает признательность своему младшему брату за то, что тот поощрял его к высказыванию своего собственного понимания ваджраяны. Похоже, что в период описываемых событий (а, вполне вероятно, что и в другие времена), перед тем, как в очередной раз вернуться к своему обучению у Чапы, Сонам Цемо в течение нескольких месяцев оставался в Сакье76.

Однако через некоторое время произошла очередная трагедия, и Дракпе Гьелцену снова пришлось выступать в роли устроителя еще одной грандиозной погребальной церемонии, на этот раз для Сонама Цемо, который скончался в 1182 году, когда Дракпе Гьелцену было около тридцати пяти лет. В соответствии с практикой приобретения заслуг он оплатил изготовление тридцати семь экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», примерно восьмидесяти копий версии этого же священного писания в 25 000 строфах, пятидесяти экземпляров «Ратнакуты», написанного золотыми буквами текста «Совершенства мудрости в 8000 строф», а также множества других подношений. Дракпа Гьелцен также пережил и своего младшего брата Пелчена Опо (1150–1203), который был женат и произвел на свет двух сыновей. Для его погребальных обрядов он снова профинансировал копирование текстов в тех же объемах, что и в случае с погребальной церемонией своего старшего брата. Не вызывает сомнений, что погребальные церемонии имели особую значимость в жизни Дракпы Гьелцена, и именно по этой причине Сакья Пандита сделал их одним из важнейших аспектов религиозной деятельности своего дяди. Сакья Пандита сообщает, что в общей сложности его дядя преподнес в дар более 250 экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», написанных чернилами, смешанными с порошком из драгоценных камней. Многие из этих писаний были изготовлены для посмертных ритуалов членов клана Кхон, и примерно в 1216 г. в главном храме Сакья все еще хранилась сотня таких копий77. Джецун Ринпоче (как теперь стал называться Дракпа Гьелцен) также спонсировал запись раннего канона золотыми буквами, причем это касалось как сутр, так и тантр. Когда мы видим такое покровительство копированию священных текстов и изготовлению многочисленных изображений, шелковых знамен, балдахинов и других культовых предметов, которые он подносил в дар в Сакье и многих других монастырях, то не приходится удивляться тому, что Дракпа Гьелцен особо прославился своей щедростью в служении делу буддизма. Сакья Пандита отмечал, что когда его дядя скончался, у него не осталось почти никакого имущества, кроме носимого им одеяния и нескольких личных вещей.

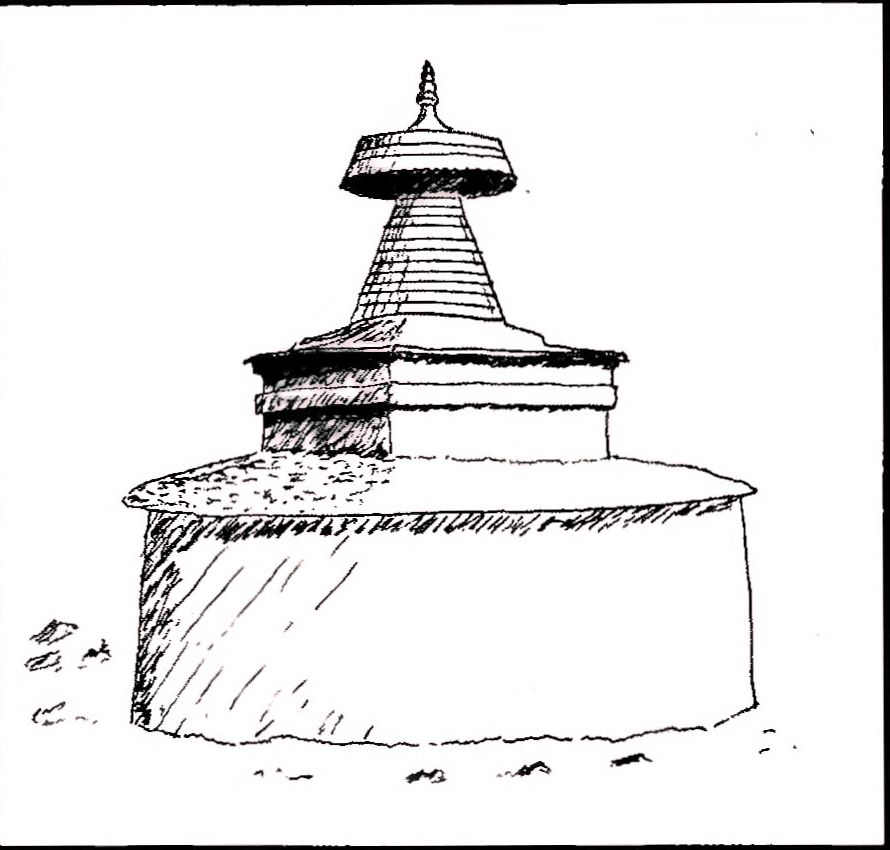

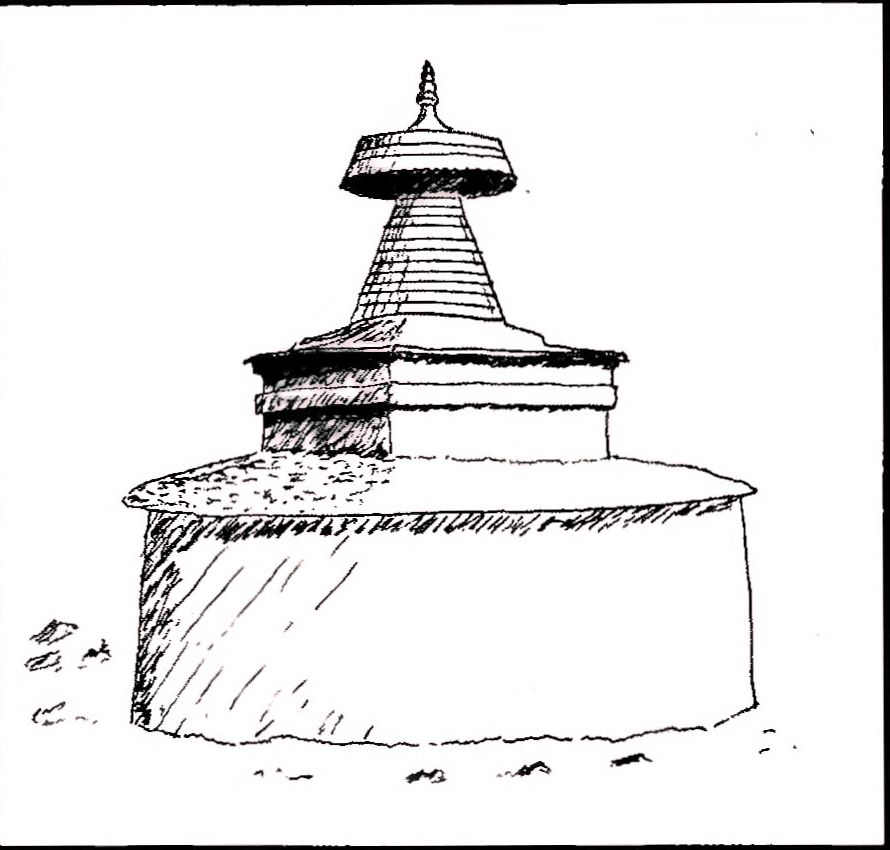

Как следует из цитаты в начале данной главы, Дракпа Гьелцен не любил путешествовать, и Сакья Пандита не упоминает ни одного другого места, где жил бы его дядя, кроме своего любимого монастыря. Однако, согласно другим источникам, Дракпа Гьелцен основал по крайней мере одно уединенное пещерное убежище в долине Мангхар, упоминаемое как в путеводителях паломников, так и в агиографии Царчена78. По всей вероятности, этот период (или периоды) затворничества пришелся на его зрелые годы, поскольку Дракпа Гьелцен в возрасте сорока восьми лет упоминал о ряде снов, в которых он взбирается на скалы, а также еще один сон, который он видел, пребывая на «полке» (уступе) в Мангхаре79. Вполне очевидно, что в данном случае речь не идет об еще одной уединенной обители, описываемой как «восточное отдаленное место» Гьянгдрака Ньипака, где в 1206 году он создал комментарий к «Йогинисанчара-тантре»80. Принимая во внимание его долгую жизнь и ограниченные перемещения, неудивительно, что Дракпа Гьелцен смог стать автором самого широкого профиля, затронувшим в своих работах практически все темы эзотерического канона и таким образом завершившим начатое его отцом и братом. В Таблице 9 перечислены те из его немногочисленных работ, которые содержат в своих колофонах точные или хотя бы приблизительные даты.

Таблица 9. Датированные работы Дракпы Гьелцена

|

Текст

|

Дата завершения

|

|

Khams bde dri ha’i nyams dbyangs

|

1171

|

|

Lam ‘bras brgyud pa’i gsol ‘debs

|

1174

|

|

dGa ‘ ston la spring yig

|

год мыши (1192?/1204/1216)

|

|

rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing

|

к 1196 81

|

|

brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan

|

1204

|

|

bDe mchog kun tu spyod pa’i rgyud kyi gsal byed

|

1206

|

|

Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig

|

1206

|

|

‘Khor ‘das dbyer med tshig hyas rin chen snang ba

|

1206

|

|

‘Phags pa rdo rje gur gyi rgyan

|

1210

|

|

Rin chen snang ha shlo ka nyi shu pa’i rnam par ‘grel pa

|

1212

|

|

rJe btsun pa’i mnal lam

|

1213/1214

|

Как и в случае с его братом, мы не в состоянии отследить по датированным работам интеллектуальную эволюцию самого Дракпы Гьелцена. Ведь приведенные выше названия относятся лишь к малой части из примерно 150 приписываемых ему произведений, включенных в «Собрание сочинений наставников сакьи», приложение к нему, а также в «Желтую книгу» (Pod ser), которая в прямом смысле этого слова является величайшим вкладом Дракпы Гьелцена в систему ламдре. Однако, к двенадцатому столетию применение его наследия все больше и больше начало сужаться к использованию только в посвящениях отдельных линий традиции. А само понятие «ламдре» постепенно стало восприниматься как обобщающая рубрика эзотерического обучения, опирающегося на «Хеваджра-тантру» (в том виде, как ее преподавали в Сакье).

Если с творческим наследием Дракпы Гьелцена все более или менее понятно, то в описании его деятельности на благо других, а также его взаимоотношений с этими людьми содержится много неясного. В колофонах двух его работ указывается, что он занимался преподаванием (в особенности текстов тантр) своему юному племяннику Кунге Гьелцену, которому со временем было суждено стать Сакья Пандитой. Это обучение продолжалось с 1196 года и вплоть до перехода Кунги Гьелцена к новому наставнику Пан-чену Сакьяшри в первые годы тринадцатого столетия82. В течение этого времени Кунга Гьелцен изучил со своим стареющим дядей множество различных произведений, а отношения между ними стали предметом восторженных отзывов агиографов, перечислявших названия многочисленных предметов, которым пожилой мудрец обучал молодого ученого. Не вызывает сомнений, что этот список в немалой степени преувеличен, к примеру, мы практически не располагаем свидетельствами того, что Дракпа Гьелцен мог обучать своего племянника санскриту или ньингмапинским тантрам83. Точно так же, как повествование Сакья Пандиты о своем дяде задвигает учителей Дракпы Гьелцены в тень его отца Сачена, собственные агиографии Сакья Пандита выводят на передний план и ставят превыше всего обучение молодого ученого у своего дяди. Таким образом, определяющим фактором в обретении учености этими людьми становится их принадлежность к клану Кхон84.

Дракпа Гьелцен избегал дальних путешествий по окружавшему его миру. Однако, со временем мир сам пришел к нему, и Сакья оказалась вовлечена в большую геополитику того периода, точно так же, как Цурпу и другие монастыри кагьюпы тех времен. Объявив священную завоевательную войну, тюрки и афганцы заняли большую часть Северной Индии и двинулись на восток, разрушая по пути великие монастыри Бихара и Бенгалии. Западный Тарим был захвачен каракитаями в начале двенадцатого столетия, а Восточный Тарим испытал на себе растущее могущество тангутского государства, покорившего уйгуров Турфана в 1028 году. Тангутский император Жэньцзун был могущественным сторонником буддизма и, казалось, воплощал в себе образ дхармараджи.

Все эти и сопутствующие им факторы стали причиной ряда очень важных последствий. Самым значимым из них стало то, что в последней четверти двенадцатого и первой четверти тринадцатого столетий территория Цанга оказалась просто наводнена индийскими монахами. Это были времена, когда Сакьяшри, Вибхутичандра, Суматикирти и другие путешествовали по западным и южным районам Тибета, и Дракпа Гьелцен имел возможность принимать многих из них у себя в Сакье. Помимо прочего, он использовал присутствие индийских монахов для своего собственного обучения и уже в достаточно зрелом возрасте получил от них передачи по отдельным направлениям эзотерической литературы. Таким образом Дракпа Гьелцен получил от Джаяшрисены наставление по медитации Ваджраварахи, приписываемое Адваяваджре, при этом собрание его сочинений содержит и другие разрозненные индийские ритуальные тексты, вероятно, полученные им от самих индийцев или же от их непосредственных переводчиков85. Похоже, что именно в это время Дракпа Гьелцен под влиянием присутствия индийцев (как и его брат под влиянием непальцев) подписывался санскритским переводом своего именем: Киртидваджа. Однако, порой иностранцы отказывались следовать тибетскими обычаями почитания особо значимых учителей и признавать их высокое положение в тибетском обществе. К примеру, известен надежно засвидетельствованный эпизод, когда отдельные монахи, в том числе и Вибхутичандра, не желали падать ниц перед мирянином, которым в данном случае был сам Дракпа Гьелцен86. Им это запрещалось правилами Винаи, а почти двумя веками ранее, когда Виная была возвращена в Центральный Тибет из Цонкхи, данный вопрос был одной из главных причин конфликта между мирянами бенде и монахами Луме и Лотона.

В эти же времена в Центральный Тибет прибыло множество монахов из Тангутской империи, восточного Тибета, Ладакха, Кашмира и других мест. Особенно заметно было присутствие тангутов, что было вызвано их стремлением к продолжению своего религиозного образования под покровительством Жэньцзуна, чья сильная поддержка буддизма уже отмечалась при рассмотрении кагьюпы87. Примерно в это же самое время, по словам Кычанова, «знание тибетского языка и тибетских буддийских текстов стало обязательным для образованных буддистов Си Ся (т.е. страны тангутов), и во всех без исключения случаях это было непременным условием для занятия должности в управлении буддистской общиной»88. Поскольку Тибет стал безопасным убежищем для индийских монахов, тангутские монахи могли не только изучать эзотерическую литературу под руководством тибетцев, но и получать передачу самого последнего варианта Винаи – «среднюю» Винаю (har ‘dul), утвержденную в 1204 году и доставленную в Тибет Сакьяшри и его коллегами-пандитами. В 1745 году тибетский историк Цеванг Норбу заявлял, что эта последняя Виная была самой влиятельной из монашеских систем позднего распространения, гораздо более влиятельной, чем западная передача (stod ‘dul) через Гуге, и по факту соперничавшей с передачей Восточной винаи (smad ‘dul) Луме и его соратников89.

Приток иностранцев оказал непосредственное влияние на Сакью и совершенно иным образом. Одна из работ Дракпы Гьелцена, посвященная десяти видам эзотерической деятельности с использованием ритуалов, связанных с Ваджраварахи, была продиктована им тангуту Цинге-тонпу Гелонгу Шерап-драку90. Другой текст с конспектом ритуалов посвящения, включающий мандалы класса крия и чарья, был написан им для Цинге-тонпы Дулва-дзинпы, вероятно, еще одного тангута91. Очевидно, что словосочетание «Цинге-тонпа» (см. также рассмотренное ранее «Цами») обозначало что-то вроде «тангутского учителя», и наверное не будет преувеличением сказать, что тибетские труды двенадцатого столетия могут внести определенный вклад в наше понимание фонологии тангутов. Другие имена тех, кто запрашивал у него работы, к примеру, некого Цами или Малу-лотона Гелонга Кончок-драка, указывают на иностранное происхождение их обладателей, не говоря уже о монахах из Лле’у (вероятно, sLe’u, т.е. Лех или Ладакх), Цонкхи или Амдо92. Монахи Амдо были настолько выдающимися личностями, что один из них, похоже, даже построил монастырь в Цанге. Это подтверждается тем, что Дракпа Гьелцен, вероятно, еще на заре своей карьеры написал в Цонгкхе Гонпе для Вангчук-озера текст, посвященный основополагающим ритуалам93. Самый ранний датированный текст Дракпы Гьелцена по факту является песней постижения, написанной для Еше Дордже из Кхама в 1171 году и являющейся одним из самых первых в череде подобных произведений, созданных Дракпой Гьелценом94.

Среди местных деятелей одним из наиболее интересных корреспондентов Дракпы Гьелцена был Гах-ринг Гьялпо, которому Дракпа Гьелцен в 1206 году направил письмо с описанием своей генеалогии и который фигурирует в письме Сонама Цемо Гьягому Цултрим-драку от 1165 года95. В письме 1165 года говорится, что Гах-ринг Гьелпо преподнес Дракпа Гьелцену замечательный кусок китайского шелка. Такие подношения были знаками отличия и повышали значимость получателя в глазах его ближайших сверстников, что в данном случае имело особое значение, поскольку Дракпе Гьелцену тогда было всего около восемнадцати лет. Очевидно, Гах-ринг Гьелпо и Дракпа Гьелцен переписывались на протяжении всего периода деятельности этих великих наставников, поскольку их обмен письмами является самой продолжительной из всех известных нам переписок Дракпы Гьелцена. Другими значимыми фигурами в жизни великого сакьяпинского ламы, несомненно, были некоторые из его учеников, но за исключением нескольких имен мы мало что знаем об их личной жизни. Причиной этого является тот факт, что они были исключены из списков линии преемственности и записей традиции ради выдвижения на первый план Сакья Пандиты, чья ученая репутация и святость превзошли всех остальных в первой половине тринадцатого столетия.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

| |

Некоторые идут в Ваджрасану (Бодхгаю), но там полно еретиков; они не обладают какими-либо достижениями. На пути много ужасных разбойников, когда они перережут тебе горло, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.

Другие идут к ледяному полю Кайласы, но на леднике Кайласы много кочевников. Кочевники совершают всяческие плохие деяния. Будучи убит ледником своих собственных ошибочных взглядов, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерь от ножа.

Другие отправляются в Цари Цагонг, где полно местных лало-монпа. Но там не встречается даже само понятие «язык Дхармы». Будучи убит своими собственными демонами, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.

Подобных мест очень много, так что не стоит носиться по всем этим «местам достижений». Вместо этого займись своим совершенствованием в уединенном затворе с благоприятными условиями, с поднятыми [знамёнами] двух медитативных процессов.

Тогда, где бы ты ни был, ты будешь находиться на Акаништхе вместе с избранным тобой божеством. Что бы ты ни ел или ни пил, это будет нектар. Не искать некоего внешнего «место достижений» – таков обет сокровенных тайных заклинаний. Так что не подхватывайте эту паломническую песню, а оставайтесь на месте и вспахивайте поле!

Да, эта моя обитель, славная Сакья, подобна месту, расположенному на небесах Акаништхи.

Дракпа Гьелцен «Песня постижения, восхваляющая это место»1

|

В конце двенадцатого и начале тринадцатого столетий положение Центрального Тибета в религиозной жизни Азии стало практически таким же, каким оно ранее было у Индии и, в определенной степени, у Китая. Именно в эти времена тангутские императоры начали покровительствовать учителям кагьюпы и даровать им титулы «государственного наставника» (guo shi) и «императорского наставника» (di shi), т.е. точно такие же, как те, что были присвоены сакьяпинскому владыке Пакпе в тринадцатом столетии. Тангутские монахи все чаще стали поодиночке посещать У-Цанг с целью обучения, в особенности после прибытия сюда множества индийцев, спасавшихся бегством от беспорядков, охвативших территорию Западной и Северной Индии. Порой эти индийцы проявляли интерес к тибетским учениям, и известно несколько случаев, когда индийцы и сингальцы пытались обучаться в Тибете. Все эти события кажутся довольно обособленными друг от друга, но в совокупности они ознаменовали глубокие перемены в судьбах как самого Тибета, так и Индии. Не вызывает сомнений, что тибетцы по-прежнему считали Индию священной землей, и многие по-прежнему отправлялись на поиски истинной Дхармы в страну Будды. С другой стороны ученым индийским монахам в Тибете оказывался хороший прием и обеспечивалось покровительство, поскольку они приносили с собой новейшие и наиболее эзотерические откровения. Но к 1200 году Центральный Тибет уже с успехом представлял себя тем местом, где в полной мере присутствует просветленная деятельность будд, где можно встретить воплощения знаменитых индийских монахов и где укоренились строгие стандарты медитации и учености индийских монастырей. Будучи недавно страной, отчаянно нуждавшейся в буддийских миссионерах, Тибет теперь сам посылал своих монахов к имперским дворам и иностранным монархам.