····················································································································· |

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Многое из изложенного в этой книге может не соответствовать ожиданиям ее читателей. Те, кто занимается изучением Тибет, привычны к утверждению, что повторное проникновение буддистской и индийской культуры в Тибет в течение и по окончанию десятого столетия положило начало ренессансу тибетской цивилизации. Однако, в нашем случае употребление термина «ренессанс» выглядит весьма сомнительным, поскольку он пересыщен идеологическими и категориальными ассоциациями. Возможно, данная проблема проистекает из основополагающего определения Петрарки, согласно которому четырнадцатое столетие является временами зарождения новой европейской цивилизации, сбросившей с себя покрова мрака средневековья, и которое некоторое время было ключом к восприятию средневековой истории31. Похоже, что пониманию этого термина в большей мере способствует высказывание Филиппо Виллани, считавшего, что первые годы пятнадцатого столетия вдохнули новую жизнь в классическую культуру (при том, что эта тема была предвосхищена все тем же Петраркой)32. Действительно, идея возрождения эллинской учености имела настолько сильное влияние, что Теодор Беза, преемник Кальвина в Женеве, назвал приток греческих ученых в Европу после завоевания османами Константинополя в 1453 году переломным событием этого периода. Позже историки указывали, что к тому времени греческая ученость уже вошла в моду вместе с культом классиков, начало которому положил еще Боккаччо и который продолжал подпитываться изучением латыни и греческого языка в среде итальянских гуманистов. Эта научная деятельность получила особый размах в пятнадцатом столетии благодаря удивительному средству распространения знаний, изобретенному Гутенбергом.

Безусловно, Возрождение было сложным и многогранным явлением. К нему относились как социально-политические события, происходившие в процессе фрагментации государства в четырнадцатом столетии, так и рост экономики гильдий в нестоличных городах. В Западной Европе гибель населения от «черной смерти» и голода сопровождалась произволом бродячих банд, при этом общее чувство дезинтеграции усугублялось наличием двух, а иногда и трех пап, а также крахом Священной Римской империи. Ощущение децентрализации также несли в себе новая космология Коперника (несмотря на ее запрет церковью) и открытие Нового Света в 1492 году, который также был годом учреждения испанской инквизиции и изгнания евреев из Испании королевой Изабеллой и королем Фердинандом. Однако, все-таки именно Возрождение характеризует собой начало эпохи гуманизма, ведь именно в эти времена Леонардо пророчески отпечатал в европейском коллективном сознании нечто подобное проникновенному восклицанию Гамлета*, поскольку был преисполнен таких же ощущений в отношении перспектив человечества, пока что еще неосуществленных, но и напрямую не опровергнутых.

—————————————————————————–

* «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями!»; действие 2, сцена 2; перевод Б. Пастернака – прим. shus.

—————————————————————————–

Очевидно, что если мы хотим понять ситуацию, сложившуюся в Центральном Тибете в период со второй половины десятого столетия и до вмешательства монголов, то должны исключить всякие ошибочные сравнения с европейским Возрождением. Тибет не располагал наследием бактрийского и гандхарского эллинизма, и поэтому там не могло появиться своих Микеланджело или Салютати, которые сформулировали бы свое понимание достижений греческого изобразительного искусства. По этой же причине там не мог возникнуть и гуманизм, который бы ускорил распространение аллегорической литературы и программ обучения studia humanitatis. Печать, уже широко применявшаяся в Китае с одиннадцатого столетия, не имела распространения в Тибете до тринадцатого века. И даже тогда это достижение не использовалось для развития гуманитарных наук по изучению текстов на иностранных письменных языках, как это было в отношении греческого языка при Марсилио Фичино.

Децентрализация была частью общетибетской проблемы, порожденной обычным социально-политическим конфликтом, а не какой-то региональной спецификой Тибета. Кроме того, здесь полностью отсутствовали устремления к освоению математических расчетов или к прикладной технической виртуозности, как это было в случае с Леонардо. На самом деле, насколько мне известно, в Азии не было ничего подобного центральному образу того периода европейской истории – «человеку эпохи Возрождения», хотя агиографы отдельных святых заявляли, что последние обладают «всем знанием». Как местная культура, так и монастыри буддистской Индии невысоко ценили труд ремесленников, что позволяло относиться к ним без особого почтения. Это значительно отличается от возвышения статуса художников в Европе шестнадцатого столетия, изменившего жизнь городских живописцев времен высокого Возрождения33. Таким образом, в те времена в Центральном Тибете не было ни святых в лабораториях, ни инженеров-гуманистов, ни поэтов-математиков. И по сей день большинство тибетцев демонстрирует непонимание принципов количественной оценки и воспринимают качественные определения как на sine qua non (непременное условие) любого точного описания.

Среди множества исторических траекторий периода Возрождения довольно часто упоминается Реформация, причем чаще всего как неизбежное следствие гуманизации и децентрализации34. Когда в Центральном Тибете в конце десятого – начале одиннадцатого столетий происходило возрождение монашеского буддизма, отчасти стимулированное реформаторским движением, спонсируемым западно-тибетским государством Гуге-Пуранг, с исторической точки зрения мы могли бы рассматривать это одновременно и как новую социологию (в связи с исходным отсутствием монашеского буддизма), и как распространение потенциальных форм духовности, но ни в коем случае не как фрагментацию монолитного института «церкви». На самом деле, как это видно из работ Старка (Stark), Бэйнбриджа (Bainbridge) и других авторов, наибольшую общность данный период демонстрирует с социологией возникновения религиозных движений в других странах35. Если такое движение также предполагало создание рисованных образов великих деятелей буддизма в недавно построенных или отремонтированных монастырях, то дарственные и повествовательные изображения по большей части были тибетским развитием современного им индийского, неварского, кашмирского или среднеазиатского стилей. Такая иконография, конечно же, не была взрывным повторением утерянных классических стандартов изображения с натуры, которые художники Флоренции времен Лоренцо де Медичи быстро освоили благодаря покровительству международных финансовых кругов. Напротив, вплоть до двадцатого столетия тибетское религиозное искусство оставалось шаблонным, в высшей степени манерным и мало интересовалось проблемами перспективы, реальной анатомии человека и прямого следования натуре.

Тем не менее, если мы хотим серьезно подойти к нашему историческому исследованию, то должны обратить внимание на то, что презумпция постепенности, приводившая в отчаяние гуманитарную литературу со времен Просвещения, особенно сомнительна перед лицом стольких свидетельств обратного. Вместо этого системный анализ предлагает нам исследовать «скачки в сложности», подразумеваемые в модели прерывистого равновесия, разработанной Стивеном Джей Гулдом (Stephen Jay Gould) и Найлзом Элдреджем (Niles Eldredge) для объяснения биологических особенностей эволюции36. Перенеся эту биологическую парадигму на человеческие культуры, мы сможем увидеть, что цивилизации демонстрируют сжатие периодов выдающегося развития в невероятно короткий промежуток времени – настоящий взрыв социально-политической, экономической, художественной, интеллектуальной, литературной и духовной активности. Эти взрывы могут быть попросту беспрецедентными, как в случае с Афинами Перикла или возвышением династии Цинь. В качестве альтернативы, они могут быть сфокусированы на идеологии возрождения утраченных идеалов прошлых времен – целеполаганию, которое приводит культуру к успехам гораздо большим, чем те, которых она ранее достигла в этом утраченном рае. Оба этих примера – новые начинания и последующее возрождение – далее можно дифференцировать по степени, в которой они опирались на внешнюю систему координат для установления собственных стандартов развития. Например, с 645 по 794 годы в Японии были спроектированы и построены четыре города, имитирующих Чанъань: Нанивакё, Нагаокакё, Нара и Хэйанкё. Все эти города не имели аналогов в Японии и были выстроены по образу и подобию столицы Тан. В течение аналогичного периода, с 618 по 842 годы, тибетцы создали свою первую объединенную цивилизацию, которая импортировала культуру из Китая, Индии, Хотана, Персии, Кашмира и других стран, при этом возможность заимствования культурных моделей из нескольких источников давала им свободу в принятии решений, недоступную для японцев.

Даже если европейский Ренессанс является наиболее впечатляющим примером процесса возрождения в нашей собственной истории, мы не должны игнорировать аналогичные события времен китайской династии Сун или периода «позднего распространения» (phyi dar) в Тибете, которые происходили почти одновременно. И в китайском, и в тибетском случае было переоценено забытое литературное и культурное наследие, и возник новый нарратив о возвращении духа былой эпохи. Таким образом, период «новых переводов» можно рассматривать как возрождение социокультурной жизни Центрального Тибета, а не как «возрождение» в европейском смысле. Помимо прочего, это было возрождение тибетского общества, пытающегося возвратить динамизм утраченной империи, даже при том, что политическая реализация этого вопроса осуществлялась вне пределов Тибета.

Таким образом, если Тибет был особенным местом в этом мире, то и период его возрождения был необычным временем. Доктрины, ритуалы и практики буддизма – главным образом его позднего эзотерического варианта – сыграли важнейшую историческую роль в период с конца десятого по тринадцатое столетия, содействуя процессу болезненного выхода из состояния фрагментации и сращиванию различных культур. Катализатором этого возрождения стала близость Тибета к Индии и бассейну Тарима, и тибетские ученые, иногда ценой собственной жизни, предпринимали путешествия в Непал и Индию в поисках истинного буддизма. Там они жили как в великих монастырях, так и в маленьких обителях, основанных буддистскими наставниками, привлекая и йогинов, и монахов к своим поискам священной дхармы. Они приносили с собой в Тибет не только книги, но и образовательную культуру индийских монастырей, ретритов и учебных центров, и таким образом содействовали делу возрождения тибетской цивилизации. Великие аристократические кланы успешно интегрировали, адаптировали и институционализировали индийские йогические системы, описанные в самых возмутительных из когда-либо созданных религиозных текстах. Тем не менее, в рамках этой экстремальной версии буддизма и благородные кланы, и тибетские простолюдины смогли открыть для себя методы и средства культурной трансформации.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

В мире религиозных князей и аристократических переводчиков молодой монах Пакпа успел побывать в роли и рядовой пешки, и проводника интересов монгольской династии в Центральном Тибете. Последний его статус знаменует собой возвышение эзотерического буддизма и школы сакья до уровня имперской идеологической силы на евразийском континенте. Иногда подобострастные, иногда формальные отношения Пакпы с жестоким имперским завоевателем Хубилай-ханом представляют собой одну из интереснейших загадок в истории Средней Азии. Около 1246 г. н.э., сопровождая своего дядю Сакья Пандиту, Пакпа прибыл со своим младшим братом в лагерь Коден-хана (Koden/Godan Khan) в качестве заложников. Тогда Пакпе было чуть более десяти лет, и он вполне осознавал, что находится в заключении как представитель своего дяди и тибетского народа в целом. В связи с постоянной угрозой вторжения Сакья Пандита был вынужден провести свои последние дни в свите монгольских князей, которые боролись друг с другом за наследие своего деда Чингисхана. Сакья Пандита и Пакпа совместно сумели обуздать разрушительный потенциал величайшей военной машины из всех, которые когда-либо видел мир, так что по крайней мере Центральный Тибет избежал разрушительных воздействий, от которых пострадали другие цивилизации, иногда вплоть до их полного уничтожения. Вслед за успехом Сакья Пандиты в предотвращении полномасштабного монгольского вторжения в Тибет, Пакпе пришлось стать свидетелем того, как его дядя умирает, оставаясь при этом в статусе еще одного заложника Коден-хана2. После этого Пакпа занял его место и как священное движимое имущество переходил от одного безжалостного военачальника среднеазиатской степи к другому, пока наконец не попал в поле зрения Хубилая. Однако, пребывание Пакпы в руках монголов оказалось одной из самых впечатляющих историй успеха. Он не только завоевал относительную свободу, но и будучи буддистским монахом, преемником Сакья Пандиты и духовным доверенным лицом Хубилая, в конечном счете привел к политической власти над Тибетом своей клану и свою школу. Попав к монголам в качестве политического заключенного в 1246 году, он был возведен на престол как национальный наставник Хубилая 9 января 1261 года и как императорский наставник в 1269/70 году3.

Касательно Пакпы (Pakpa) большинство историков задает один из двух следующих вопросов: 1) в чем заключалась его деятельность, и какое он имел влияние при дворе Хубилая; 2) каковым было его наследие после ста лет монгольского владычества над Тибетским плато? Оба эти вопроса важны, и на оба из них в большей или меньшей степени даны ответы. По мнению некоторых, Пакпа узаконил Хубилая в качестве «вселенского монарха» (cakravartin) или божественного бодхисатвы и создал религиозно-политическую теорию мирового господства монголов4. Другое объяснение опирается на прецедент, созданный тангутскими правителями в их отношениях с тибетцами. Кроме того, Пакпа помогал Хубилаю, проводя магические ритуалы для улучшения его личного здоровья и достижения военных успехов5, участвовал в грандиозных публичных празднованиях и успешно дискутировал с китайскими даосами в интересах Хубилая6. Наконец, он ввел в Тибете административные порядки монголов: их обязательную перепись, системы налогообложения и территориально-административное деление на тумены, причем это лишь некоторые из его реформ7.

Однако, есть еще один, гораздо реже задаваемый вопрос, который отражает более широкий взгляд на успех тибетского буддизма в паназиатском социальном мире: что такого особенного было в Сакья Пандите и Пакпе, что в первую очередь заставило монголов постоянно удерживать их при своей ставке? Большинство из тех немногих ученых, кто задается этим вопросом, являются политическими и военными историками, и, соответственно, их ответы имеют политическую или военную направленность с упором на межличностные или социальные аспекты. По их мнению, Коден-хан нуждался в представителе тибетского народа, который мог бы донести до него их требования о капитуляции и вслед за этим выполнять обязанности правящего ставленника монголов (хотя остатки старой тибетской имперской семьи, наверное, больше подходили для этой роли8). Также некоторые из них полагают, что вовлеченность в светскую жизнь и политическая ловкость тибетских буддистов были главными факторами как в том, что они сохранили свои территории на Тибете, так и в их способности улаживать внутримонгольские споры9. В свою очередь, мы с уверенностью можем утверждать, что Пакпа представлял цивилизацию с аналогичным монголам наследием кочевничества и что его школа в принципе могла адаптировать тантру к местному шаманизму, так что монголы спонсировали тибетских буддистов в том числе и по причинам их этнического и социального сходства10. Также отмечается, что традиция сакья была семейной, т.е. поддерживала систему династийной преемственности, поэтому монголы выбрали ее в качестве своих ставленников вместо обычного для них порабощения нации путем подчинения ее феодальных семей11. Наконец, некоторые авторы указывают на то, что Пакпа снискал расположение Чаби (Chabi), супруги императора Хубилая, и она оказывала влияние на своего мужа в интересах Пакпы12.

Каждое из этих объяснений помогает нам понять социальную ориентацию и систему ценностей, ассоциируемые с монголами в целом и с Хубилаем в частности. Однако, до этого момента практически полностью превалировали исключительно функционалистские объяснения, которые в большей, чем что-либо еще, степени демонстрируют нам то, как Пакпа (Pakpa) стал полезным винтиком в монгольской администрации и был вознагражден за это дарованием ему Тибета13. Тем не менее, возникает уместный вопрос: а насколько точно эта оценка отражает роль тибетцев в окружении внуков Чингисхана? Ведь, вполне возможно, что на самом деле результат данного анализа является следствием предрасположенности авторов оценивать эту роль главным образом через фильтры китайских политических документов и концепций социальных наук и политической истории. В действительности, одна из проблем с указанными объяснениями состоит в том, что многие религии, присутствующие или доступные монгольскому двору – несторианское и католическое христианство, даосизм, манихейство, китайский буддизм, конфуцианский ритуализм, монгольский шаманизм и суфийский ислам – могли бы выполнять эти задачи почти точно с таким же успехом. Также не следует забывать, что сам Чингис имел серьезную мотивацию покровительствовать своей собственной шаманской традиции, в особенности в лице Теба Тенгри (Teb Tnggri, имя при рождении Kokochu) – автора пророчества, согласно которому Чингис завоюет весь мир. По этой причине Чингису было необходимо поддерживать его статус на самом высоком уровне, поскольку это было обоснованием его прав на мировое господство, даже несмотря на то, что в борьбе за власть со временем они стали смертельными врагами14. На самом деле, пророчество Теба Тенгри было настолько важно для монгольских преемников Великого хана, что брат Хубилая Хулагу – иранский ильхан – начинает свое письмо королю Франции Людовику IX с латинского перевода высказывания этого шамана15. Похоже, что как минимум политические и социальные функции, приписываемые Пакпе, точно с таким же успехом могли выполнять приближенные к Чингису шаманы, потребность которого в этих услугах были ничуть не меньше, чем у Хубилая. Кроме того, когда мы понимаем, что неоконсервативная форма эзотерического буддизма Пакпы, пожалуй, менее всего подходила для выполнения реальных шаманских практик, монгольское покровительство Пакпе вызывает еще большее любопытство.

Мы также можем подвергнуть сомнению чисто функционалистскую оценку того, что Коден, Мункэ и Хубилай были не единственными внуками Чингиса, покровительствовавшими эзотерическим буддистским наставникам из Тибета и Индии. Будучи ильханом Ирана, Хулагу был приверженцем линии передачи Пагмо Друпы школы кагьюпа. Начальный период правления ильханов был примечателен буддистской миссионерской деятельностью и начавшимся в 1258 году строительством буддистских храмов и монастырей на севере Ирана. Это продолжалось вплоть до обращения ильхана Газана в шиизм в 1295 году, после чего все существовавшие на тот момент буддистские сооружения были уничтожены16. На этот счет мы имеем небольшое подтверждение от иранологов, ссылающихся на наличие социальных причин, которые заставляли монголов умиротворять свое население и разрешать внутренние споры такими способами.

Поэтому довольно затруднительно следовать предположению, что в данном случае именно буддизм узаконил правление монголов, поскольку ни одно мусульманское население никогда не воспринимало буддистскую религию как законную. Скорее, покровительство, оказываемое ильханами буддизму в тот период, является свидетельством неустойчивости их власти, хотя в течение сорока лет они все-таки продолжали привлекать наставников из Тибета, Индии и Кашмира. Тот факт, что их поддержка длилась всего несколько десятилетий, можно рассматривать как подтверждение исключительно политической природы буддистского патронажа, ведь участие Юаней в делах тибетской религии было почти столь же непродолжительным. Буддизм не получил широкого распространения и среди монголов до тех пор, пока он не был повторно привнесен им третьим Далай-ламой Сонамом Гьяцо (1543-88)17.

Кроме того, поскольку любое обсуждение природы религиозных конверсионных движений должно в первую очередь обращать внимание на их социально-политические функции, характер и движущие силы системы, которую предлагал Пакпа, несомненно, должны были повлиять на способ ее восприятия. Несмотря на это, у большинства историков попросту отсутствует описание отличительных черт эзотерического буддизма сакьи и кагьюпы этого периода18. На самом деле, большая часть этой тантрической литературы, включая некоторые из самых ранних материалов, была ими в целом проигнорирована, поэтому мы можем задаться вопросом: не слишком ли пренебрежительным было отношение некоторых ученых к тибетскому и монгольскому религиозным ландшафтам19.

Не вызывает сомнений, что в деле распространения, пожалуй, самой успешной из всех зародившихся в Индии форм буддизма одним из важнейших факторов было покровительство монголов, оказываемое ими тибетским и индийским буддистским наставникам20. Также, как и Кумараджива (344–411), (и в отличие от Пакпы) монахи нередко становились трофеями военных кампаний21. И, подобно отношениям Фотудэна (Fotudeng) с военоначальником Шилэ (Shile) в четвертом веке н.э., многие буддистские наставники устанавливали тесные отношения со своими полководцами, в основе которых лежала вера последних в сверхъестественные способности этих монахов22. Однако следует напомнить, что все монахи и йогины, которым оказывал внимание Хубилай и его братья, представляли особый вид буддизма – его позднюю тантрическую форму, основанную на махайоге и йогини-тантрах23. Получив свое развитие в период социальной и политической раздробленности Индии, данный вид буддизма был доведен до совершенства в залах великих индийских монастырей, небольших ретритных центрах и городских храмах. Появившись в Тибете в конце восьмого столетия н.э., эта поздняя тантрическая форма буддизма не только оказывала обществу политические, художественные, лингвистические, культурные, экономические и правовые услуги, но и беспрецедентным образом способствовала объединению и возрождению тибетской культуры. Его наставники использовали свое буддийское образование в исключительно широком диапазоне применений, так что поздний индийский эзотерический буддизм не только удовлетворял потребности множества отдельных людей или групп, но и развивал сложную динамику отношений внутри этих новых слоев населения.

Беря свое начало в раздробленном мире религиозной жизни раннесредневековой Индии, эзотерический буддизм был склонен акцентировать внимание на социальной повестке дня, что вступало в противоречие с целями долгосрочного политического единства. Монгольские внуки Чингиса были лишь одними из множества людей, кого привела в восторг и облагородила эта буддийская система, хотя при этом она ослабила их способность успешно управлять государством. К концу династии Юань (1368 г.) практика эзотерических ритуалов при монгольском дворе превратилась в карикатуру на их истинное назначение, что во многом способствовало упадку этой династии24. Но даже после этого эзотерическая система продолжала процветать во внутреннем Тибете, в сообществе, чья миссионерская деятельность была направлена на широкое распространение «самых секретных» из всех буддийских практик и чьи монастыри и храмы раскинулись на всем протяжении от тихоокеанского побережья Китая до государств Восточной Европы.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

В этой книге основное внимание уделяется лакуне в описаниях исторических фактов, сущностных характеристик и деятельности представителей буддизма в ранний период тибетского возрождения, когда самая последняя и наиболее сложная из всех индийских буддийских религиозных систем самым драматичным образом была перенесена в другую культуру. Благодаря ее принятию Тибетом, «крыша мира» стала восприниматься как островок истинной религии, источник мистической духовности. В результате этого, к концу двенадцатого столетия Центральный Тибет занял положение великого преемника индийского эзотерического буддизма и утвердился в качестве центра учености для тангутов, китайцев, непальцев и даже самих индийцев. Однако, такое бурное развитие было нелегким и происходило не без серьезной внутренней борьбы.

К сожалению, описание большей части истории этой борьбы пока еще только ждет своего часа. При этом отсутствие комплексного исторического нарратива позволило тибетским летописцам и их современным последователям изображать Тибет так, как если бы он представлял собой подмножество индийской системы, с тибетскими центрами в виде бесцветных реплик крупных индийских монастырей. Ошибочность этого представления становится очевидной при изучении сохранившихся документов, которые описывают различные тибетские группы как в процессе конфликтов, так и во времена сотрудничества. В любом случае подавляющее большинство их решений было основано на тибетских, а не на индийских отношениях и идеалах. Основываясь на своем прочтении этих документов, я смог отследить довольно большое количество слабо связанных между собой действующих лиц, которые можно сгруппировать следующим образом:

Во-первых, это была аристократия ньингмы, такие как Нубчен и его сыновья, а также Зурчен и Зурчунг, которые передавал по линии преемственности эзотерические и сопутствующие им сочинения времен старой имперской династии. Их перу также принадлежат новые работы, которые имели в большей степени философскую направленность и основные идеи которых вошли в тибетские методики определения религиозной авторитетности. Первый Старый тантрический канон, вероятнее всего, был составлен членами клана Зур. Кроме того, нам известны аналогичные личности в других ньингмапинских линиях передачи «священного слова» (bka ‘ma)25.

Во-вторых, бенде (bende) и ассоциированные с ними квазимонахи, которые были похожи на современных тибетских буддистов-мирян (chos pa) (отчасти духовенство, отчасти миряне) и временами соблюдали некоторые монашеские правила. Они, как и прочие подобные им (такие как «архаты с пучками волос»), создали для себя особые атрибуты одежды и причесок, возможно, подобные тому, что используют монахи-воины (dab dob) больших монастырей современного Центрального Тибета. Бенде были тесно связаны с храмами старой имперской династии, которые все еще функционировали, сохраняя традиции династического периода.

В-третьих, популярные проповедники (как называл их Мартин (Martin)), такие как пять сыновей бога Пехара, а также Звездный правитель (Lu Kargyel) и ассоциированные с ним персоны, которых некоторые из последних членов имперского дома считали еретиками. Они, а также религиозная группа, называющая себя «поглощенными праведным поведением» (‘ban ‘dzi ba), фигурировали в воззваниях и агиографиях западно-тибетских правителей Гуге Пуранга.

В-четвертых, «безумные йогины» (smyong ba), следовавшие примеру Миларепы и других странствующих тантриков и создавшие тибетскую версию образа жизни индийских сиддхов. Некоторые из них порой не уступали в своей известности знаменитым проповедникам, а их песни пользовались широкой популярностью. Другие имели тесную связь с индийскими или непальскими сиддхами, странствовавшими по Тибету и за его пределами, к ним относятся, например, Падампа Сангье или Гаядхара.

В-пятых, монахи Восточной винаи – группа, которой при рассмотрении периода с десятого по двенадцатое столетия уделяется наименьшее внимания, хотя они имели несколько сот обителей в пределах «четырех рогов» Тибета (т.е. в центральных провинциях У и Цанг). Монахи Восточной винаи изначально специализировались на старинных системах Винаи, Сутры и Абхидхармы, унаследованных от имперской династии, хотя уже в третьей четверти одиннадцатого столетия они начали приспосабливаться к образовательной программе кадампы. В те времена самые близкие отношения монахи Восточной винаи поддерживали с монашеством кадампы, а также с некоторыми последователями бенде, хотя по большей части они с ними периодически конфликтовали. Начиная со второй половины одиннадцатого столетия монахи Восточной винаи также боролись друг с другом за обладание храмами и землями. На самом деле, периодические раздоры между различными группами монахов Восточной винаи в течение двенадцатого столетия имели катастрофические последствия для основных доктринальных систем Центрального Тибета.

В-шестых, монахи кадампы, которых поначалу было довольно немного, причем на первых порах они обладали на удивление незначительным влиянием. Это было связано с тем, что они так и не смогли учредить собственную систему Винаи, и большинство монахов кадампы ординировалось под эгидой Восточной винаи. Тем не менее, они все-таки смогли посеять семена монашеской программы обучения, используемой в великих буддистских монастырях Северной Индии. Эта программа приобрела особое влияние в двенадцатом столетии, через несколько десятилетий после смерти Атишы, а ее тексты и учебные планы стали важной вехой в интеллектуальном развитии тибетцев. Монахи кадампы также разработали популярные методы проповедования, используя при этом новые подходы к наставлению неискушенных в священной Дхарме.

В-седьмых, открыватели «текстов-сокровищ» одиннадцатого и двенадцатого столетий, такие как Ньянгрел, Чегом Накпо и аналогичные им персоны. Многие из них состояли при древних храмах или же были как-либо связаны с ними и, таким образом, представляли собой некоторые виды бенде, «старейшин» (gnas brtan) и других квазимонахов. Другие «открыватели сокровищ» были аристократами, имевшими собственные независимые владения. Нередко «открыватели сокровищ» были вдохновлены, одержимы или считались воплощением какой-либо из имперских династических персон, но в первую очередь здесь фигурировали Трисонг Децен, Вималамитра, Байротсана и (все чаще в течение двенадцатого столетия) Падмасамбхава.

В-восьмых, несколько не принадлежащих к кадампе монахов Западной винаи, последователей Ринчена Зангпо, хотя мало кто из них проявлял активность в Центральном Тибете. Западная виная была принесена в Тибет индийским миссионером Данашилой во времена Еше-О (Yeshe-O), но присутствовала только в княжестве Гуге Пуранг, и большинство повествований об этой Винае указывают на то, что она не имела большого влияния за его пределами. Тем не менее, послания тибетских монахов Западной винаи иногда оказывали заметное влияние, как в случае с «Провозглашением» монаха монарших кровей Шивы-О (Shiwa-O) от 1092 г.

В-девятых, переводчики новых текстов, действовавшие в Центральном Тибете начиная со времен Цаланы Еше Гьелцена и Дрокми-лоцавы. Чаще всего их специализацией была тантра, и это был великий период тантрических переводов, так же как времена имперской династии были великим периодом основных переводов махаянской трипитаки. Этим переводчикам посвящены две главы данной книги. В них Дрокми выступает в качестве их лидера и образца для подражания, а иногда и соперника.

В-десятых, странствующие индийские, непальские, кашмирские, отдельные сингальские, хотанские и тангутские монахи и йогины. Некоторые из них были тантриками разного рода, в то время как другие – ординированным духовенством. Было бы ошибкой предполагать, что в те времена какая-либо иностранная группа находилась в полном согласии с другой подобной группой, и иногда отмечалось, что они вступают в конфликты, и что у них имеются разногласиях по поводу буддийских целей и задач. В любом случае они представляли собой мобильный, постоянно меняющийся источник иной аутентичности, с которым тибетцы постоянно боролись. С течением времени эта пестрая группа стала более заметной, в основном из-за роста интереса тангутов к Центральному Тибету в двенадцатом столетии и ухудшающегося положения буддистов в Индии.

В-одиннадцатых, практически незаметные жрецы бонпо (gshen), которые проявляли себя неотчетливо и эпизодически. Поддерживая миф о своем происхождении из легендарной страны Тазик, священники бонпо проводили ритуалы предков для старой династии, но в восьмом столетии на волне популярности буддизма как минимум один раз подвергались преследованиям со стороны буддистского императора Трисонга Децена. Бонпо несомненно сыграли определенную роль в движении «текстов-сокровищ» (terma), описанном в Главе 6, но в литературе бона поразительно мало исторических сведений, посвященных периоду тибетского возрождения26. Большинство из тех, что доступны, настолько мифологичны, что их полезность ничтожна. В буддийских агиографических трудах иногда упоминаются представители бонпо, но эти описания очень поверхностны, поэтому не имеют практической пользы.

При более точной постановке задачи, любая оценка должна принимать во внимание, учитывая при этом местные условия, возможное членство одного индивидуума в нескольких из вышеупомянутых групп. Таким образом, человек мог быть монахом Восточной винаи и в то же время изучать системы кадампы и ньингмы. Кроме того, степень вовлеченности в ту или иную группу могла меняться от места к месту, так что организация и деятельность монахов Восточной винаи (возможно, самой крупной отдельной группы) в долине Ньянг в Цанге явно отличались от того, что было в долине Ярлунг, или в Дрананге, или в Лхасе, или в Йерпе или где-либо еще. Кроме того, мы можем видеть, что основанный в Ярлунге в 1017 году монастырь Солнак Тангпоче был ранним центром обучения винае, махаянским сутрам и йогачаре, в то время как Дрананг при Драпе Нгонше стал монастырем, связанным по большей части с древней системой тантрической практики.

Однако, повествуя об этих группах и отдельных личностях, мы должны с особым вниманием относиться к их клановой принадлежности. Великие кланы Центрального Тибета, большинство из которых сохранилось с имперских времен (хотя некоторые из них возникли уже в период распада централизованного государства), сформировали мощные центры притяжения, воздействия которых никто не смог избежать в полной мере. Но сами кланы не являли собой некую групповую движущую силу, поскольку некоторые члены кланов (таких, как, например, Че или Нгок) были активно вовлечены в новое движение «сокровищ-учений», в то время как другие основывали храмы Восточной винаи или переводили новые доктринальные тексты. Польза от клана была в том, что принадлежность к нему обеспечивала некоторым из этих групп власть, структурную устойчивость и ресурсы. Кроме того, это также поддерживало механизм наследования и легитимности, что придавало стабильность развитию буддистских религиозных школ Центрального Тибета.

Наконец, на протяжении этого периода, особенно ближе к его концу, все заметней становились неоконсерваторы, т.е. те, кто формализовывал и проповедовал новую буддийскую ортодоксию. В отличие от политических планов коренных тибетских консерваторов, которые поддерживали главенство старых аристократических кланов и авторитет местных богов, а также стремились к восстановлению монархии и возрождению империи, неоконсерваторы приняли за эталон аутентичности феодальные буддистские монастыри Индии. Для этих людей великие буддистские монастыри и их высокообразованные наставники являлись образцом для подражания при реализации ортодоксальных программ обучения и создании просвещенной монашеской и гражданской администрации. Для них все неиндийское было по определению небуддистским, так что все нововведения в доктринах, ритуалах, поведении или наставлениях по медитации были, prima facie, нелегитимными просто потому, что их нельзя было связать с индийскими текстами или индийской традицией. Однако, в отдельных случаях даже этого было недостаточно, поскольку некоторые из неоконсерваторов подвергали критике даже те практики или идеи, которые по общему мнению были индийскими, но не входили в программы обучения избранных великих монастырей. Тибетцы в свою очередь резко критиковали за ошибки индийских учителей, таких как пресловутый Красный Ачарья (Red Ācārya) или Падампа Сангье. Однако, в отличие от вышеупомянутых групп, неоконсерваторы были не некой социальной формацией, а скорее идеологическим голосом, право на который имели избранные люди, причем вполне очевидно, что сильнее всего этот голос звучал в Западном Тибете и в провинции Цанг.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Хотя для данной книги предметной областью исследования является эпоха возрождения как единое целое, особое внимание в ней будет уделено ключевым факторам процесса создания стабильных социальных и политических институтов в целом и систем сакьяпы в частности. Так уж сложилось, но варианты эзотерического буддизма, практиковавшиеся сакьяпой, привлекают гораздо большее внимание, чем прочие не менее интересные и не менее существенные разработки. Это кажется досадным ограничением, но оно обусловлено богатством доступного материала, связанного с этой школой, а также ее энергичной деятельностью в этот период, оказавшей огромное влияние на окончательную расстановку политико-религиозных сил Тибета. Такой акцент особенно актуален в части ее доктринальной системы, которую изучал сам Хубилай после своего посвящения в мандалу Хеваджры в 1263 году27. Хроники этой медитативной программы, известной в Тибете как ламдре или «путь и его плод», являются предметом исследования монографии Сайруса Стернса (Cyrus Stearns). Однако, его научная работа использует методологию, основанную в первую очередь на подходах самой традиции28. Поэтому такие неотъемлемые атрибуты критической историографии, как социальные факторы, идеологические императивы и сопутствующие им религиозные рамки, по-прежнему нуждаются в более внимательном рассмотрении29.

Ламдре, которое иногда называют «жемчужиной» тантрической практики сакья, якобы появилось в Тибете в 1040-х годах благодаря усилиями одного из наиболее эксцентричных персонажей в истории индийского буддизма Каястхи Гаядхары. Считается, что в Тибете Гаядхара встретил высокообразованного, но вместе с тем алчного Дрокми-лоцаву, с которым в течение пяти плодотворных лет работал над различными переводами. К сожалению, есть некоторые сомнения в репутации Гаядхары, и поэтому следует провести исследование на предмет возможных индийских предшественников ламдре, а всю систему поместить в контекст взаимодействия между тибетскими представителями религиозных кругов и их соседями. В данной книге утверждается, что ламдре превратилось в намного большее в сравнении с тем, что, как считается, создал Гаядхара. Ламдре – это не просто последовательность сложных внутренних йогических медитаций, оно также превратилось в символ растущей силы и авторитета клана Кхон на юге Центрального Тибета. Наряду с другими эзотерическими традициями, используемыми в сакья, ламдре воплотило претензии Кхон на уникальность и позволили Кхонам утвердиться в качестве одного из самых значимых носителей аристократической культуры этого средневекового домонгольского периода.

Данная книга состоит из девяти глав и заключения. В Главе 1 исследуются истоки индийского эзотерического буддизма девятого и десятого столетий. В ней на основе моей предыдущей работы*, посвященной этому периоду30, обобщаются социально-политические и религиозные условия раннесредневековой Индии и рассматриваются тантрические разработки тех времен. В этой главе также представлены ранние версии легенд об индийских сиддхах Наропе и Вирупе, поскольку для тибетцев эпохи возрождения они являлись двумя самыми важными сиддхами.

——————————————————————-

* См. перевод указанной книги на русский язык «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

——————————————————————-

В главе 2 рассматривается политическая и социальная обстановка, сложившаяся в Тибете в связи падением монархической династии правителей Ярлунга, а также положение Ралпачана, его убийство и узурпация престола его братьями. Затем в главе описывается крах империи из-за спора о престолонаследии между уцелевшими фракциями наследных принцев и его последствия для государственных структур Тибета и клановой системы. Довольно подробно обсуждаются сползание Тибета к социальному беспорядку и три восстания, а также ситуация с религией в том виде, какой она выглядела в конце мрачных времен периода раздробленности.

В Главе 3 рассматривается возрождение буддизма в Центральном Тибете в конце десятого и начале одиннадцатого столетий. Мы исследуем необычайную активность первых «людей У-Цанга» для того, чтобы показать, что рост сети храмов Центрального Тибета стал важной предпосылкой для перехода к эпохе великих переводчиков. В данной главе особое внимание уделяется этой сети и исследуются конфликты между ее монахами и бенде (bende) вкупе с другими квазимонахами. Кроме того, мы обсуждаем здесь ожидаемое распространение кадампы, чей знаменитый основатель Атиша прибыл в Центральный Тибет только около 1046 года, т.е. через много десятилетий после начала восстановления монашеского буддизма со стороны китайско-тибетской границы.

В главе 4 основное внимание сосредоточено на поздних переводчиках, а также рассматривается их положение в качестве посредников между Тибетом и Южной Азией. При этом мы исследуем мотивы и методы перевода индийцев, использовавшиеся ими в процессе создания текстов в Тибете. Также анализируется легитимность линий передачи переводчиков, главным образом с использованием классического примера агиографической истории с выдуманными наследниками Марпы. Здесь же обсуждается противостояние переводчиков и представителей старых имперских династических религиозных систем (к тому времени уже называемых «древними» [ньингма]). Наконец, мы показываем, насколько личности и группы одиннадцатого столетия были очарованы зарождающимся культом образованности и мистического знания.

Глава 5 обращается к фигуре Дрокми, одного из первых эзотерических переводчиков Центрального Тибета и весьма неординарной личности. Мы анализируем его путешествия в Непал и Индию, а также его встречу с Гаядхарой, эксцентричным и несколько сомнительным бенгальским святым подвижником. В данном случае мы изучаем деятельность Дрокми, основываясь на переводе и анализе самой ранней из посвященных ему работ за авторством Дракпы Гьелцена (1148–1216). Здесь же обсуждаются сообщество Дрокми в пещерной обители Мугулунга, предыстория Гаядхары и литературное наследие Дрокми, а также резюмируется коренной текст ламдре и «восемь вспомогательных циклов практики». Наконец, мы исследуем переводческое творчество Дрокми, в том числе решения и направления, которым он следовал при выборе текстов из эзотерического архива для перевода их на тибетский язык.

Глава 6 посвящена ответу ньингмы на новую социально-религиозную ситуацию: идеологии «текстов-сокровищ» (terma). В этой главе исследуются ранние текстовые подтверждения того, что в прежние времена слово «сокровище» применялось только в отношении драгоценных артефактов, обнаруженных в руинах храмов древней империи. Далее мы рассматриваем положение тибетских императоров, их династическое наследие, значимость старых храмов, духов-хранителей и развивающуюся культуру создания священных писаний в Тибете. После этого мы анализируем защиту своих взглядов ньингмой (как «священного слова» (bka ma), так и «текстов-сокровищ») как ответ на вызов переводчиков и неоконсерваторов. Глава завершается обсуждением ньингмапинского «осознавания» (rig pa) как важного вклада в тибетские религиозные доктрины, противопоставляющего себя гностическому акценту новых переводов.

Глава 7 перемещает нас в конец одиннадцатого столетия, когда тибетцы начали систематизировать и приводить в порядок результаты своих вековых усилий. Здесь мы представляем популярные религиозные идеи кадампы и кагьюпы, а также новые интеллектуальные достижения в области буддийской философии и тантрической теории. В качестве классического примера индийской религиозной изменчивости предлагается рассмотреть Падампу Сангье и его миссию в провинцию Цанг. Клан Кхон описывается как парадигматический пример клановой религиозной формации, начиная с его мифологического зарождения в результате нисхождения божеств, реального положения в ранней империи и вплоть до историй клана Кхон в период фрагментации. Мы рассмотрим первую реальную личность этого клана, Кхона Кончока Гьелпо, и в том числе его обучение с Дрокми и другими персонами, а также основание им монастыря Сакья.

В Главе 8 отправная точка сдвигается на начало двенадцатого столетия. В ней обсуждается обретение Центральным Тибетом религиозной уверенности, а также институционализация религиозных систем. В этой связи здесь рассматриваются причины нарастающего признания Калачакры, а также доктринальные разработки на основе махаянской философии Чапы Чоки Сенге, временный расцвет женской практики чо и тантрическая идеология Гампопы. Конец главы посвящен первому из пяти великих наставников сакьи Сачену Кунге Ньингпо: его ранней жизни и его будущим литературным успехам. Он трудился под руководством очень значимой, но малоизученной фигуры, Бари-лоцавы, и поэтому здесь описываются обучение Бари индийским ритуалам и его вклад в создание сакьи. Также довольно подробно рассказывается о литературной деятельности Сачена, особенно в том, что касается ламдре. Глава завершается анализом «короткой передачи», которая, как считается, была дарована Сачену Кунге Ньингпо сиддхой Вирупой.

В Главе 9 рассматривается вторая половина двенадцатого – начало тринадцатого столетий. Глава начинается с описания одновременного ощущения и кризиса, и наличия благоприятных возможностей, которое испытывали в те времена обитатели Центрального Тибета. Здесь мы обсуждаем преемников Гампопы, особенно ламу Жанга, первого Кармапу, а таже Пагмо Другпу, и исследуем проблемное поведение «безумных святых», в частности традиций шидже (zhi-byed) и чо. Кроме того в данной главе также анализируется все возрастающее чувство интернационализации, связанное с притоком в Тибет тангутов и индийцев. Большая часть главы посвящена описанию жизни и успехов двух сыновей Сачена: Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена. Деятельность Пакпы среди монголов (как, впрочем, и любая последующая деятельность сакьи) вряд ли была бы возможна без их содействия. История этих двух, сильно отличающихся друг от друга по темпераменту братьев, относится к периоду с середины двенадцатого по начало тринадцатого веков.

Наконец, Заключение резюмирует образ действий индийского эзотеризма как катализатора возрождения культуры и институциональной жизни Центрального Тибета, хотя порой он даже препятствовал политическому объединению Тибета.

Эта работа завершается тремя приложениями: перечнем возможных храмов Восточной винаи, переводом и редакцией главной эзотерической работы традиции ламдре и таблицей соответствия ранних комментариев ламдре, сохранившихся к четырнадцатому веку.

Читатель может задаться вопросом, почему книга избегает прямого обсуждения двух исторических персон, с которых я начал это Введение: Сакья Пандиты и Пакпы, четвертого и пятого из «Пяти великих» школы сакья. Я сделал это по двум причинам. Во-первых, письменные работы Сакья Пандиты (в отличие от его миссионерской деятельности) почти всецело посвящены другой стороне тибетского буддизма: схоластике и ее неоконсервативным представлениям, касающимся роли монашеского буддизма. Данный материал исследовался и продолжает исследоваться теми, кто лучше меня подготовлен в части изложения основных вопросов жизни и деятельности этой персоны, стоявшей у истоков тибетской интеллектуальной истории. Однако, не вызывает сомнений, что для монголов особую значимость имела только эзотерическая составляющая тибетского буддизма. Кроме того, именно она стала причиной борьбы между кланами и социальными группами Центрального Тибета одиннадцатого и двенадцатого столетий, а также вполне очевидного влечения тангутов к тибетскому буддизму. Дядей Сакья Пандиты и главным наставником сакьяпинской эзотерической системы был Дракпа Гьелцен, который умер всего за двадцать восемь лет до того, как монголы вмешались в жизнь его ученого племянника. Учитывая незначительность этого хронологического периода, можно смело предположить, что за это время эзотерические аспекты системы сакья мало в чем изменились. Кроме того, хотя Пакпа следовал главным образом эзотеризму (подобно своим двоюродным дедушкам и в отличие от родного дяди), все же большую часть своей жизни он провел в окружении монгольского двора, и его деятельность лучше всего исследовать именно в этом контексте. Также вполне очевидно, что характер эзотерического буддизма во времена тибетского возрождения и центральное положение кланов в этот выдающийся период требуют более подробных разъяснений, и поэтому я решил сосредоточить свое внимание именно на этих вопросах.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

1. Pakpa’s letter to Khubilai, ca. 1255-59, rGyal bu byang chub sems dpa la gnang ba’i bka’ yig, SKB VU.238.3.2-4. This letter was noticed by Szerb 1985, p. 165, n. 2. He is undoubtedly right in identifying this letter as addressed to Khubilai, and it was written to Khubilai before he achieved his election as Khan on May 5, 1260; Rossabi 1988, pp. 51-52; Ruegg 1995, pp. 38-40. In his new years’ greetings of 1255-58 to Khubilai, ‘Phags-pa generally uses the phrase “Prince- Bodhisattva” when addressing Khubilai, once adding Khubilai’s name (Tib: go pe la); see rGyal po go pe la sras dang btsun mor hcas lashing mo yos sogs la gnang ha’i bkra shis kyi tshigs bead rnams, SKB VIl. 30 0 .3.7 (1255), 301.1.4 (1256), 301.4.7 (1258); the undated text between 1256 and 1258 has bsod rnams dbang phyug rgyal ba’i sras po go pe la instead (301.2.1). One of ‘Phagspa’s other compositions addressed to Khubilai Khan, his bsNgags par ‘os pa”i rah tu byed pa, written in response to Khubilai’s successes against the Song dynasty in 12751 is almost as obsequious.

2. The consequence of Sa-skya Pal).Qita’s effective imprisonment was that he produced virtually nothing while in Mongol internment; Jackson 19871 vol. 11 pp. 28-29, 68. Tucci 1949, vol. 1, pp. ro – 12, translated a letter to Tibetans attributed to Sa-skya Pandita on their dire position; its authenticity was challenged in Jackson 1986.

3. Petech 1990, pp. 16-22. On the office of national preceptor, see Ruegg 1995, pp. 18-19, 46-52. On the antecedents of the imperial preceptor, see Dunnell 1992; Sperling 1987.

4. Franke 1981, pp. 58-69; Heissig 1980, p. 24. It is difficult to follow Ruegg 1997, p. 865, that neither Sa-skya Pandita nor ‘Phags-pa was “in a position to compose a full theoretical treatise on the ‘constitutional’ relation between the two orders represented by the Officiant/Spiritual Preceptor and the Donor-Ruler” because of excessive responsibilities. I would instead argue that such an idea was without Indic precedent and would have proved extraordinarily problematic in both theory and practice. Compare rGyal po la gdams pa ‘i rah tu hyed pa ‘i rnam par hshad pa gsung rah gsal ba’i rgyan, esp. SKB VI l. 95.1.6- 4.11 on the esoteric vows between master/disciple. Szerb 1985, p. 168, indicates that the work was by Shes-rab gzhon-nu but supervised by ‘Phags-pa.

5. Franke 1978, pp. 58-61; Szerb 1980, p. 290; Rossabi 1988, p. 143; Crupper 1980, pp. 47-63, app. 1; and Sperling 1991 and 1994, most of whom emphasized the role of Mahakala rituals in the Mongol and Tangut worlds; Sperling 1994, p. 804, observed that “one pivotal element in the relationship was a shared belief in the efficacy of rituals linked to Mahakala as a means for manifesting powers that could be harnessed to the Mongol imperium.” While the statement is doubtlessly the case, the texts cited are from the sixteenth and seventeenth centuries, a time when Mahakala became especially important. Heissig 1980, pp. 26-27, 56, shows that Mahakala became for later Mongols a ritual system devoted to mediating relationships with animals, which was perhaps also true for the early Mongols.

6. Rossabi 1988, pp. 145-47.

7. For a summary, see Petech 1990, pp. 39-140.

8. Petech 1990, p. 9. Like most modern historians, Petech glosses over the availability of descendants of the royal family to be taken by the Mongols as Tibetan representatives and their hostages.

9. Rossabi 1988, pp. 143-44.

10. Jagchid 1970, pp. 121-24.

11. Wylie 1977, pp. 113-14.

12. Rossabi 1988, pp. 16, 41. Crupper 1980, pp. 53-54, app. 1, cites the 1739 Altan Kurdun Mingyan Gegesutu Bic’ ‘ig.

13. Szerb 1980, p. 290, sums up the difficulty of this fuctionalist-reductionist supposition: “The primary reasons for the growing influence of the Sa-skya sect were no doubt political. But as Mongol rulers were generally enthusiastic about magic … “

14. Ratchnevsky 1991, pp. 96-101; Cleaves 1967.

15. Meyvaert 1980, pp. 252-53.

16. Boyle 1968, pp. 538-42; Petech 1990, pp. 11-12.

17. Heissig 1980, pp. 26-28; Jagchid and Hyer 1979, pp. 180-82.

18. Szerb 1985; Sperling 1994; and Ruegg 1995 have made contributions in this direction.

19. For example, Petech 1990, p. 2; Wylie 1977, p. 103. We may note that even as late as Ruegg 1995, who is certainly not a functionalist, the early (1283) ‘Phags-pa hagiography in the Lam ‘bras slob bshad collection, bLa ma dam pa chos kyi rgyal po rin po che i rnam par thar pa rin po che”i phreng ba, by Ye-shes rgyal-mtshan, was overlooked.

20. On the Mongol patronage of the Kashmiri master Na-mo, see Jagchid 1970, pp. 117- 20; 1980, pp. 80-84.

21. For a translation of the biography of Kuma rajiva’s captor, Ltiguang, see Mather 1959, esp. pp. 4-6, 35, 86- 87; on Kumarajiva’s life and position, see Robin son 1967, pp. 71-95.

22. Wright 1990 , pp. 34-67 (originally published in HJAS 11 [1948]: 321-71). Wright’s analysis of Fotudeng’s relationship to Shile and the Shi clan is somewhat more sophisticated than most later proposals of ‘P hags-pa’s interaction with Khubilai. Wright maintained that the Kuchean monk demonstrated the “fetish power of Buddhism in four fields”: rain making, military advice, medicine, and politics.

23. For a list of the Mongols and their Tibetan teachers, see Wylie 1977, p. 108, n. 16.

24. Heissig 1980, p. 25: “Not only Chinese sources but also Mongolian sources describe the orgies celebrated at the Mongol court as the result of the profane misunderstanding of this doctrine, and the degeneration of the Mongolian ruling class which went along with this, as one of the most important causes of the collapse of Mongol rule over China (1368).”

25. For a recent assessment of the process, see Ehrhard 1997.

26.The problem of Bon sources is discussed by Martin 2001b, pp. 40-55. I have perused most of the literature he mentions, but with such meager results that I feel the topic would be better pursued by Bon specialists.

27. This date has been consistently represented as 1253 or 1258; see Szerb 1985, p. 166; Ruegg 1995, pp. 33, n. 42 (1258, relying on the mKhas pa’i dga’ ston, pp. 1414-15), pp. 48-49, nn. 88, 54. Most scholars apparently follow the 1736 Sa skya gsung rah dkar chag, p. 316.4.2, which gives 1253. The early hagiography in the Lam ‘bras slob bshad collection, bLa ma dam pa chos kyi rgyal po rin po che ‘i rnam par thar pa rin po che’i phreng baby Yes-shes rgyal-mtshan is entirely silent about the ostensible three consecrations (‘Phags-pa’s relationship to Khubilai is specified on pp. 304-6, 327-29), but ‘Phags-pa’s own bsTod pa rnam dag gi phreng ba SKB VII.143.3.2 gives the date of Khubilai’s initiation as 1263 (chu mo phag). The rGya bod yig tshang chen mo of 1434 gives the date of the consecration sometime after the fifth month of 1255 (p. 326.8) and before ‘Phags-pa’s return to Tibet in 1256 ( p. 328.4). The tradition that Tibet was a consecration gift (dbang yon) from Khubilai to ‘Phags-pa seems first to appear in the rGya bod yig tshang chen mo, p. 327, and is possibly a post Yuan Sa-skya attempt to claim continued authority in Tibet, long after actual political dominion had been lost to Phag-ma gru-pa Byang-chub rgyal-mtshan. My suspicion is that the consecration was given only once, in 1263, but that it kept getting conflated with other events, eventually to be combined with the myth of Tibet as a gift for consecration.

28. Stearns 2001 is referenced throughout, and our differences in reading the material will be apparent .

29. Davidson 2002c, pp. 1-24, is devoted to this issue. Intellectuals in traditional societies perceive their agenda as the reaffirmation of the religious culture, by gloss ing over difficult issues of discontinuity, innovation, and unethical conduct and by restricting the questions asked to those already affirmed by the tradition. For traditionalists, the preferred method of treating modern, critical history is to launch an ad hominem attack discounting the historian and his or her motives, behavior, or psychology.

30. Davidson, Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement.

31. Spitz 1987, vol. 1, p. 2; Cochrane 1981, pp. 14-20.

32. See Green 1988, pp. 120-21; See Maristella Lorch, “Petrarch, Cicero, and the Classical Pagan Tradition, ” in Rabil 1988, vol. r, pp. 71-114.

33. The social position of medieval artisans is treated in Mayamata, chap. 5; compare Dubois 1897, pp. 34-35, 63, who believes the problems of bad government are at fault. A good modern study is that by Kumar 1988, pp. 12-62, which looks at the social status of artisans in Banaras. For the rise in artists’ status in sixteenth century Europe, see Martines 1988, pp. 244-59; Burke 1986, pp. 74-87- The relationship of medicine to religion took some time to emerge; the Deb ther sngon po, for example, does not mention the rGyud bzhi or the other medical or artisan works. There is material on medicine and other arts in the 1434 rGya bod yig tshang chen mo, yet the author seems to indicate that, as in the case of his discussion of swords ( p. 232), precious little had been written earlier. Earlier works on medical history seem to stem from the twelfth century; see Martin 1997, nos. 17, 35-37, 105, etc. The twelfth century is the time we also see medicine in the Sa-skya, and Crags-pa rgyal-mtshan devoted a work to the science, which is conspicuously placed as the last item in his collected works; gSo dpyad rgyal po’i dkor mdzod, SKB IV.354.3.1-396.1.6.

34. An example of the application of these categories to the visual arts in Tibet is Klimburg-Salter 1987.

35. Stark and Bainbridge 1985. More recent interesting studies on emerging religions phenomena include Barrett 2001; Dawson 2001; and Fink and Stark 2001, among many others.

36. Gould 2002, pp. 745-1022, is an extended treatise on this model and its application to culture.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Двенадцатое столетие стало переломным в истории тибетского буддизма. В этот период буддисты Центрального Тибета окончательно сформировали свою собственную точку зрения на архитектуру буддийского пути. Ускорению этого процесса способствовала литература терма предыдущего столетия, и кроме того в двенадцатом столетии тибетцы посредством собственной мифологии утвердили образ Тибета как независимой от других буддистских стран территории, на которую в полной мере распространялась деятельная активность различных будд, и где возвышенные бодхисатвы воплощались в качестве великих императоров местной монаршей династии. Они всерьез взялись за ликвидацию последствий разделения буддийского пути, пытаясь объединить между собой махаяну и ваджраяну. При этом они опирались на методы, совершенно чуждые индийцам, которым было гораздо удобнее использовать сотериологическую стратиграфию, основанную на аналогиях с кастовой системой. Вследствие этого первая половина двенадцатого столетия была ознаменована множеством новых идей в эпистемологии, философии (тантрической и нетантрической) и вероучении. Буддисты Центрального Тибета также начали ускоренно создавать свою собственную литературу по медитации и ритуалам, адаптируя к местным условиям многие материалы сиддхов посредством освященного веками процесса толкования и трактовок.

Наконец, двенадцатый век стал тем временем, когда организация тибетской общественной жизни, продвигаемая клановой системой по всему Центральному Тибету, стала реальностью для большинства монашеских сообществ и великих традиций, преуспевавших в течение этого столетия. Монастыри завещались родственникам, и эзотерическая Дхарма стала восприниматься как часть данного завещания. Это приобрело такую форму, что оскорбление родственника или потомка великого ламы стало считаться оскорблением самого ламы и, соответственно, серьезным нарушение эзотерических обетов – положение, не имевшее аналогов в Индии, и по своей сути являвшееся производным от норм тибетского кланового этикета. Правила эзотерической системы с ее парадигмами царствования и сыновних отношений (ваджрные братья и сестры) распространялись и на последующие поколения семейства (если можно так сказать, на «ваджрных внуков»). Одним из последствий заимствования тантрической системой тибетских семейственных моделей стало то, что теперь женщины могли присутствовать на тантрическом пиршестве на равных правах с мужчинами, что было немыслимым к югу от Гималаев. Женщины в Тибете стали обладать влиянием по большей части недоступным их сестрам в Индии, и отказ Жамы Мачик от потенциальных индийских учеников явно указывает на то, что у себя на родине она имела очень высокое общественное положение. Однако, все эти события открыли и иные двери для инноваций и творчества, и в конце двенадцатого столетия деконструкция поведенческих границ повлекла за собой непредвиденные последствия, спровоцировав кризис доверия к буддийским практикам тибетцев, чьи учения все еще продолжали вызывать всеобщее восхищение, а их аутентичность признавалась на международном уровне.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

| |

Мы были рады услышать, что благородная личность Государь-бодхисатва пребывает в добром здравии и что его державная деятельность безмерна и безгранична. Мы, праведные получатели Ваших щедрот, также чувствуем себя хорошо. Вы взирали на всех со своей великой милосердной любовью и с размахом действовали с намерением принести пользу не только государству, но и учению Будды. Но особо хотелось бы отметить, что Вы включали в свой внутренний круг общения (букв. сердечную мандалу) даже таких заурядных людей, как мы. Поэтому Ваша речь всегда была подобна потоку нектара. Более того, поскольку мы обрели прекрасные вещи, оснащенные всем необходимым, которые стали нашим достоянием благодаря Вашему непреклонному намерению наделить нас ими, наше счастье, конечно же, стало безмерным.

Письмо Пакпы Хубилаю, ок. 1255-12591

|

Широко распространено представление, согласно которому Тибет еще недавно являлся традиционной теократией, возглавляемой священником-правителем, который председательствовал над обширным монашеским сообществом и обладал международным признанием в качестве символа истинной буддийской религии. Но что было в Тибете до того, как он стал именно таким? Может показаться удивительным, но прежде, чем достичь своей религиозной самобытности, Тибет преодолел катастрофический крах культуры и заново сформировал цивилизацию, институционализировавшую положение буддизма невиданными ранее способами. Чогьел Пакпа, часть подобострастного письма которого Хубилай-хану приведена выше, является наглядной иллюстрацией такого парадоксального явления тибетской жизни как буддистский монах на политическом посту. Тем не менее, этот персонаж является иконой тибетского исторического развития, символом цивилизации, которая осуществила успешный переход от полного хаоса к паназиатскому признанию своих буддистских достижений.

Пакпа (Pakpa) принадлежал к линии буддийской практики, которая ретроспективно прослеживается от монгольского двора династии Юань и через залы монастыря Сакья на юге Центрального Тибета к теряющимся в тумане истории индийским поселениям, где возник и получил свое развитие эзотерический (он же тантрический) буддизм. Институциональная база Пакпы, монастырь Сакья, основанный в 1073 г., стал источником нескольких эзотерических практик, среди которых самой известной является система «путь и плод» (*margaphala; тиб. lamdre). Однако, следует отметить, что своей славой знатока тайных тантрических систем Пакпа обязан самоотверженной деятельности нескольких поколений тибетцев и индийцев, начавшейся в конце десятого и начале одиннадцатого столетий. Около трехсот лет, примерно с 950 по 1250 годы, буддистские монахи и йогины прокладывали путь к окончательной победе эзотерической религии на большей части территории Азии. В течение этого периода они изучали и распространяли особые формы буддизма, выжившие на периферии индийской институциональной жизни, и в конечном счете смогли привлечь на свою сторону социальные группы, способные спонсировать религиозное возрождение. В процессе этого тибетцы добились феноменальных результатов, почти не имеющих аналогов в истории человечества: они составили и кодифицировали тибетский канон и отстроили свою собственную тибетскую институциональную религиозную жизнь.

Эта книга об эпохе возрождения Тибета: историческом периоде, наступившем вслед за временами могущества тибетской империи (ок. 650-850) и сменившими их мрачными годами тибетских социальных неурядиц (ок. 850-950). Но прежде всего, она об особой роли в этом процессе позднего индийского эзотерического буддизма как координатора культурной реинтеграции остатков тибетской цивилизации в обширную азиатскую вселенную. С десятого по двенадцатое столетия тибетцы использовали развитую литературу и практики позднего эзотерического буддизма в качестве культовых моделей и доктринальных ориентиров при восстановлении религиозных учреждений, создании монастырей и преобразовании политических реалий «четырех рогов» Центрального Тибета. Неоспоримый авторитет недавно переведенных священных писаний, содержащих самые секретные и самые эффективные (и, если хотите, самые сексуальные) из религиозных методов, позволил им выдвинуться на лидирующие позиции тибетского религиозного мира. Вследствие этого тибетские переводчики, специализировавшиеся на данной литературе, де-факто обрели статус аристократов, который некоторые из них никогда бы не смогли получить по рождению. Наиболее выдающиеся деятели этого периода превратились в феодальных правителей, претворяя таким образом в жизнь метафору, лежащую в основе ритуальной жизни эзотерической системы: превращение в освященного владыку духовного государства. Процесс, в конечном счете приведший к теократии далай-лам, начинался с этих персон десятого – двенадцатого столетий, которые в процессе осуществления ими властных полномочий и использования суверенных прав порой пренебрегали своим монашеским статусом и нарушали собственные обеты.

В период возрождения тибетской религиозной и культурной жизни в ее развитии можно выделить четыре основных направления. Во-первых, тибетцы собирали воедино свою фрагментированную культуру, используя текстовые и ритуальные инструменты, предоставляемые буддийскими религиозными системами, особенно поздним эзотерическим индийским тантрическим буддизмом, основанным на йоге. Это довольно любопытный факт, поскольку в Индии поздний тантрический буддизм был всего лишь локальной формой, а никак не объединителем паниндийской буддийской идентичности (как это в конечном счете произошло в Тибете). Во-вторых, во время своего культурного возрождения тибетцам пришлось решать проблему перевода огромного количества материала на пока что еще развивающийся литературный язык. Это удивительное достижение дало им новые знания и обеспечило доступ к идеологии индийской цивилизации, а в конечном счете заставило их текстуализировать свою культуру, что привело к появлению множества текстовых сообществ. В-третьих, жители Центрального Тибета продвигали свою новую буддийскую культуру настолько успешно и в таком тщательно продуманном масштабе, что к двенадцатому столетию им удалось вытеснить Индию с позиции привилегированного источника международной буддийской идеологии. В этом им также способствовало ухудшение ситуации с безопасностью монастырей Индии, которая страдала от исламских вторжений с одиннадцатого по тринадцатый века. Наконец, тибетские ламы, применив новые ритуальные и идеологические формы, создали устойчивый нарратив на тему религиозно-политического авторитета буддистского монашества, что позволило им со временем стать законными правителями Центрального Тибета, заменив собой старую имперскую линию наследования.

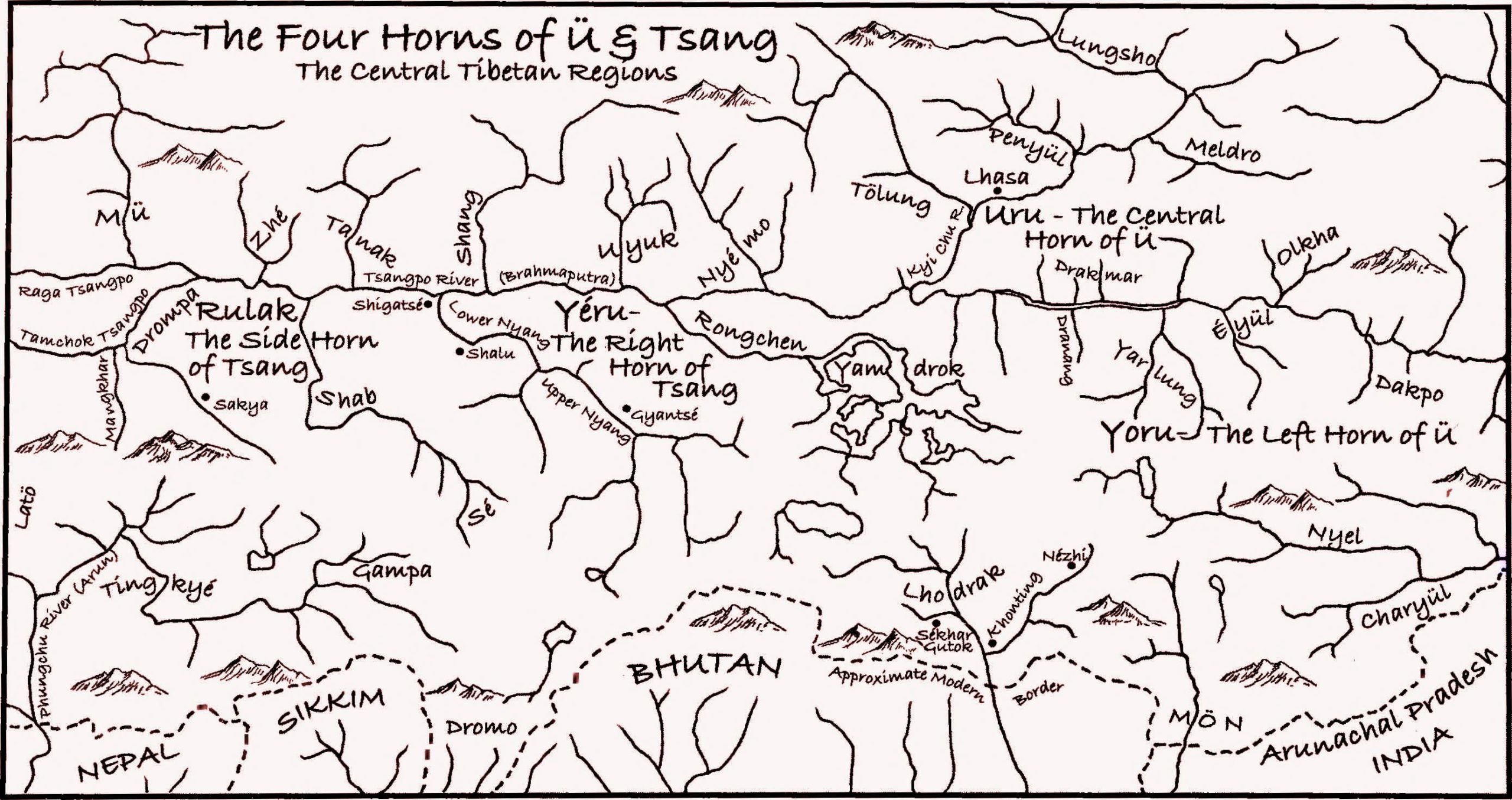

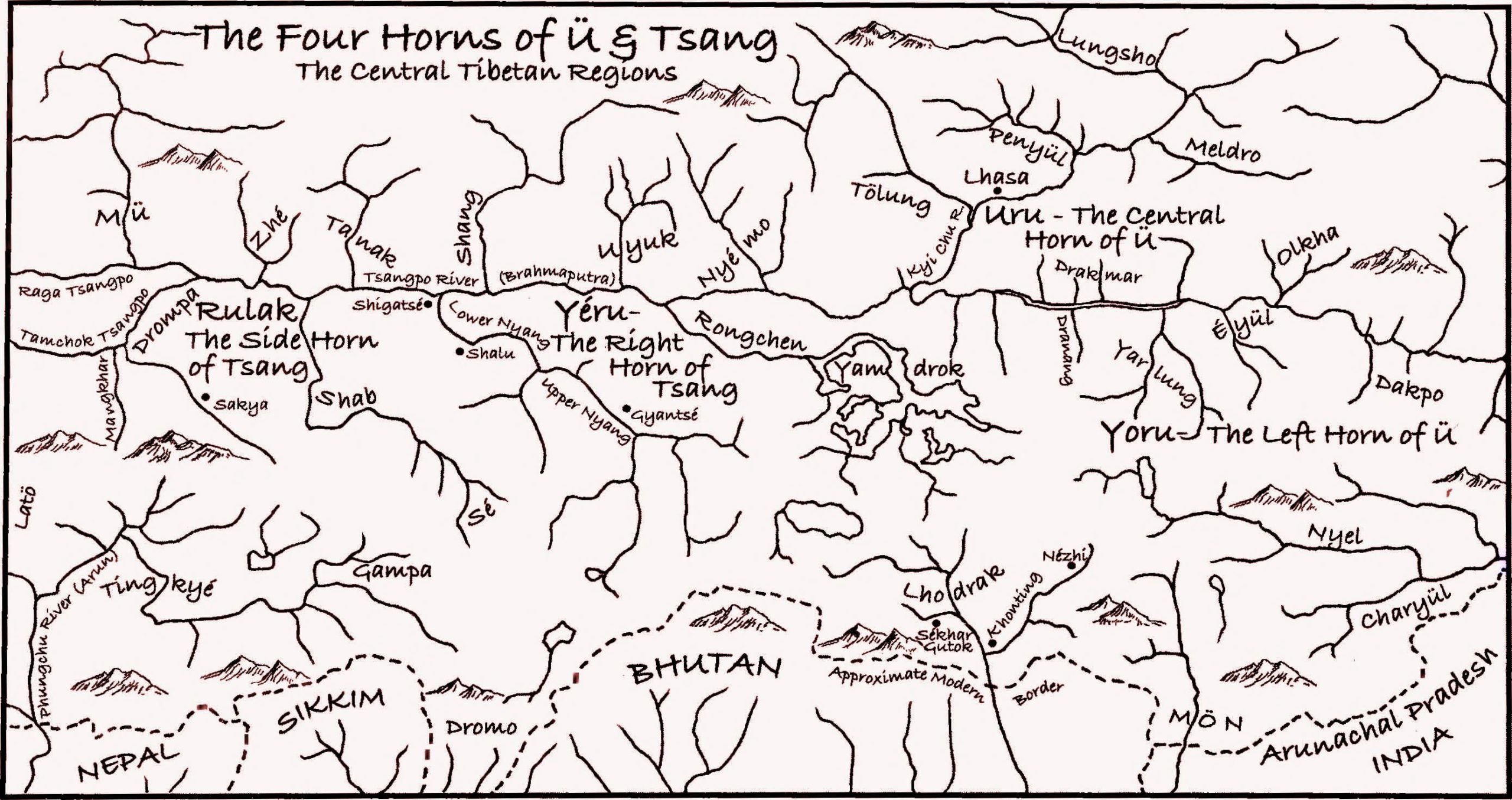

Во всем этом главной движущей силой были старые тибетские аристократические кланы, чьи выходцы составляли большую часть авторитетного буддистского духовенства. В то время (а также во все другие времена) тибетцы должны были разрешать свои индивидуальные или общественные проблемы в рамках социальной системы, опирающейся на клановую структуру (за исключением тех из них, кто не имел централизованной поддержки со стороны семей землевладельцев). Как это ни парадоксально звучит, но аристократические кланы Тибета, являвшиеся во времена империи главным источником проблем в части сохранения целостности государства и способствовавшие социальной нестабильности в ранний период раздробленности, в эпоху возрождения стали основными центрами стабильного институционального строительства. Это особенно верно в отношении исследуемой нами части Тибета: «четырех рогов» Центрального Тибета. Указанная территория охватывает провинции У (U) и Цанг (Tsang), поэтому употребляемое в этой книге слово «Тибет» в основном относится к данной области (см. карту 1). Это был регион, в котором великие кланы эпохи возрождения создавали свои владения, используя при этом религию для достижения множества порой противоречивых целей. В этой области возникли общепризнанные школы тибетского буддизма, которые впоследствии смогли создать свои институции, добиться успеха и обрести легитимность. Кроме того, это территория великих ритуальных и литературных свершений тибетской религии периода возрождения.

|

|

Карта 1. Четыре рога Тибета с основными регионами в области У-Цанг

|

Этот византийский процесс характеризуется сразу несколькими парадоксами, среди которых необходимо особо отметить тот, что относится к тантрическим источникам данного движения, поскольку они по большей части состояли из священных писаний, наставлений и ритуалов махайоги (mahayoga) и йогини-тантр (yogini-tantra). Начиная с периода возрождения, тибетцы выстраивали свою культуру вокруг ряда тесно связанных между собой текстов, относящихся к отдельным формам буддийской йоги. Поступая таким образом, они создавали пространство единого дискурса, которое нельзя было организовать лишь только на основе сохранившихся буддистских или коренных тибетских религиозных систем. Однако, этот новый набор религиозных ориентиров – с его идеологией личного посвящения, антиномианистского поведения и внутренней йогической медитации – создавал угрозу разрушения еще только зарождавшейся и поэтому весьма хрупкой цивилизации.

В конечном счете аристократические кланы (как оставшиеся от старой имперской династии, так и некоторые новые аристократические группы) взяли под свой контроль большую часть этого движения эпохи возрождения, хотя в целом буддизм в Тибете никогда не находился исключительно под властью аристократии. Восстановление контроля великих кланов положило начало разногласиям между данными кланами вкупе с отдельными личностями, представлявшими старую монархическую династическую религиозность, и теми, кто принял новые убеждения. В этом конфликте одним из посредников стали члены клана Кхон (Khon), основавшего монастырь Сакья, которые с одной стороны представляли наследие старой империи, а с другой активно поддерживали новое движение. Их способность олицетворять оба мира и при этом развивать собственные институциональные и ритуальные системы, позволила им добиться таких успехов, что со временем они стали привлекать к себе всеобщее внимание и смогли добиться покровительства монгольских внуков Чингис-хана.

Хотя постмодернистское общество в целом равнодушно воспринимает выдающиеся явления, невозможно не признать исключительность достижений тибетских монахов и ученых-книжников. Ведь тибетцы самостоятельно смогли перейти от мрачных веков распада Тибетской империи к периоду нового культурного и религиозного расцвета. Как правило, тибетская историческая литература описывает этот период, используя метафору возгорания огня из нескольких угольков, оставшихся после затухания предыдущего пламени. Образно говоря, тибетцам удалось осуществить культурное паломничество, двигаясь от времен внутренних беспорядков и клановых междоусобиц к периоду интеллектуального и духовного подъема. Усилия людей, посвятивших свою жизнь переносу эзотерической буддийской системы на плодородную почву тибетской религиозной жизни, внесли неоценимый вклад в то, что они сами, похоже, осознавали лишь частично. По ходу событий этим святым подвижникам и ученым-книжникам удалось сконфигурировать новую и стабильную религиозную жизнь тибетского народа, которая хотя и учитывала предыдущие усилия тибетских клерикалов и правителей, но при этом порождала новый вид буддистского измерения. А катализатором всего этого были ритуалы и йогическая литература, развитие которых происходило в Индии с восьмого по одиннадцатое столетия и которые впитали в себя суровые реалии и местные традиции сельских и племенных региональных центров Индии, в некотором роде аналогичных тибетским.

Одной из неприятных особенностей тибетской религиозной истории является практически полное отсутствие подлинных жизнеописаний нескольких десятков выдающихся интеллектуалов этого периода. В свете своих великих достижений они практически перестали восприниматься как живые люди и вместо этого были возведены в ранг священных образов тибетской религиозной жизни, хотя повествования об их реальной деятельности наверняка до сих пор пылятся где-то на книжных полках монастырей. Эти скрупулезные ученые-книжники, большинство из которых были буддистскими монахами, преодолели почти невообразимые трудности и превратили туманные доктрины и ритуалы эзотерического буддизма в живые институции своей страны. Помимо этого, они внедрили медитативные, ритуальные и концептуальные модели индийского эзотеризма во вновь начавшийся процесс возрождения тибетского языка, а также воскресили старые словари и терминологию, тем самым отвечая на вызовы переднего края буддистской жизни. Последующие прибавления в текстуальном наследии заставили тибетцев произвести внутреннюю переоценку, направленную на то, чтобы в дальнейшем источник легитимности и авторитета определялся только посредством ссылки на буддийские тексты

Многие из этих специалистов-текстологов были помимо прочего эгоцентричными личностями, с особыми представлениями о персональном величии, и демонстрировали агрессивную позицию в отношении окружающего их общества. Некоторые из них имели скромное происхождение и были сыновьями пастухов яков или кочевников, пасущих свой скот на самых высокогорных лугах мира. Другие представляли большие и малые кланы, чей авторитет опирался на системы мифов, семейные союзы и земельные ресурсы. Некоторые из переводчиков эзотерических текстов были очень амбициозными людьми и использовали свое лингвистическое и литературное образование в целях наделения себя аристократической властью над территориями, подпавшими под контроль их недавно отстроенных религиозных учреждений. Результатом всего этого стала дальнейшая фрагментация Тибета, в процессе которой зоны личного или совместного владычества трансформировались из политических владений в религиозные вотчины. Более того, те же самые системы ритуалов, йоги и медитации, которые так способствовали возрождению тибетской общественной жизни, также помогли воплотить в жизнь и индийский феодальный мир со всеми его эталонами и терминологией. Это была воображаемая вселенная, которая не могла допустить прямого политического объединения, даже несмотря на то, что она была вполне стабильна в пределах своего регионального самоутверждения.

|

|