····················································································································· |

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Ко второй половине одиннадцатого столетия в результате напряженного труда переводчиков возник огромный корпус текстов, посвященных новым ритуальным и медитативным системам. Однако, в эти же времена возникло и понимание того, что такая деятельность требует всеобъемлющей интеллектуальной координации. Вследствие этого данный период отмечен исследованиями новых идей, переводами философских работ и захватывающим развитием местного тибетского творчества как на эзотерические, так и на экзотерические темы. Хотя идущие от переводчиков линии передачи возникали и развивались благодаря интересу к их исследованиям новых индийских писаний, в реальной жизни им приходилось опираться на сеть монастырей, созданных монахами Восточной винаи, и духовное наследие ньингмы. Представителям второго поколения, таким как последователь ламдре Сетон Кунрик, кагьюпинские авторы Нгок Чокьи Дордже и Мила Репа, «три брата» из кадампы и их сверстники, необходимо было найти новый путь, который в конечном счете бы привел к полной «евангелизации» Тибета. При этом они комментировали переведенные священные писания, организовывали новые институты, нарабатывали клиентуру и набирали учеников, совершенно не имея возможности посещать Индию или Кашмир для обучения и подтверждения своих духовных полномочий.

Таким образом, ради достижения великих целей буддизм выбрал путь индигенизации и начал долгий, порой мучительный, процесс ассимиляции. При этом местные традиции вполне отчетливо понимали, что данные задачи невозможно решить без использования потенциала самой могущественной институции Тибета: врожденного чувства спаянности членов великих кланов и аристократических правителей. Клановая структура несла в себе механизмы наследования, передачи власти и развития семейной духовности. Особенно наглядным примером этих сильных сторон являлся клан Кхон, поскольку он мог вполне законно претендовать на происхождение от монарших персон имперского периода, поддерживал богатые традиции ритуальных программ и с воодушевлением относился к новым священным писаниям и линиям передачи, появлявшимся в Центральном Тибете. Сотрудничество Кхона Кончока Гьелпо с Дрокми и другим переводчикам, включая членов своего собственного клана, является парадигматическим примером процесса, происходившего повсеместно в таких кланах, как Жанг, Нгок, Жама, Ра, Чим, Ньива, Зур, Че, а также во множестве других наследственных линий. Как правило, они основывали собственные храмы, передавали внутренние учения своим родственникам, давали наставления по большому корпусу ритуалов и литературы, расширяли свои земельные владения, а также культивировали такие сопутствующие науки, как медицина, предсказания и астрология. Одновременно с этим они занимались накоплением богатств и деятельностью по интернационализации своих соотечественников. Их усилия привели к настоящему расцвету сугубо местных идей и речевых оборотов, что нашло свое отражение в литературе двенадцатого столетия.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Наследие Дрокми было бережно сохранено и получило дальнейшее развитие благодаря повышенному вниманию к нему со стороны знаменитого центрально-тибетского клана Кхон, который следует признать одним из величайших религиозных кланов мира, в чем-то схожим с императорской семьей Японии. Действительно, Кхон смог создать стабильную социально-религиозную институцию на юге Центрального Тибета в области Сакья, опираясь на скудную ресурсную базу и пережив все социальные катаклизмы, сотрясавшие Тибет начиная со времен имперской династии и вплоть до наших дней. Его можно назвать самым успешным кланом, поддерживающим в рамках единой программы как ритуалы ньингмапинской кахмы, восходящие к имперским временам, так и практики сармы, основанные на более поздних переводных материалах. Кхон правил страной от имени монголов почти целое столетие (примерно с 1261 по 1358 год) и пережил как обретение, так и утрату политического господство, что в обоих случаях смертельно опасно для целостности семейной структуры. Благодаря усилиям его авторитетов возникла буддистская школа сакья, сохранившая свою репутацию и духовность даже после того, как в пятнадцатом столетие началось дробление на отдельные ветви самого семейства, монашеской структуры и учения ламдре. То, что Кхон и школа сакья не пользуются тем вниманием, которого они заслуживают, в какой-то степени объясняется их консерватизмом и нежеланием поступаться своими принципами в угоду современному миру.

Подобно тибетскому императорскому дому, многие из старых аристократических семейств создавали собственные клановые мифологии, согласно которым они ведут свое происхождение от небесных божеств, сошедших на землю в месте обитания клана и ставшими его правителями благодаря своей божественной силе. Эти мифы часто сочетают в себе буддистскую историю об избранном народом правителе (mahasammata) с тибетскими моделями нисхождения по некому духовному пути, пролегающему между небом и горными вершинами. Однако древность происхождение данных легенд выглядит весьма сомнительной, поскольку мы располагаем свидетельствами о постоянном развитии этих мифологий с течением времени, в особенности после двенадцатого столетия. В общем-то нет ничего удивительного в том, что в условиях явной нестабильность тибетской власти, возникшей после краха имперской династии в середине девятого столетия, аристократические дома, чье происхождение позволяло претендовать на высокое положение во властных структурах, пытались еще более возвысить свой социальный статус, декларируя небесное происхождение своих предков с использованием тибетских или буддистских стандартов божественности. Очевидно, не желая соглашаться на что-либо меньшее, чем высшее предназначение, Кхон довольно искусно сфабриковал собственный миф, который в своей основе был одновременно и тибетским, и буддистским. Однако, это повествование о происхождении великого клана, судя по всему, было создано сравнительно недавно, поскольку, похоже, оно не было известно составителям истории клана от 1352 года, а его самая ранняя версия присутствует только в «Красной летописи» 1363 года71.

Источники излагают это повествование, переплетая между собой три базовые темы: милость бодхисатвы Манджушри, нисхождение существ ясного света (‘od gsal lha) и нисхождение божеств неба (gnam lha). Сочетание двух последних классов существ может вызвать легкое недоумение, поскольку они относятся к разным мифологиям. Для существ ясного света первичным источником являются получившие широкое распространение в Тибете индийские материалы, содержащиеся в «Муласарвастивада-винае» и родственных ей работах, в то время как нисхождение небесных божеств относится к древнему мифу о происхождении тибетцев72. В любом случае, целью данного произведения было доказать, что клан Кхон действительно являлся вместилищем земных воплощений Манджушри, бодхисатвы божественного разума, хотя при внимательном рассмотрении этой истории мы сталкиваемся с некоторыми концептуальными противоречиями, связанными с поведением богов при их нисхождении. Легенда начинается с описания трех небесных божеств (gnam lha): Чиринга (самый длинный), Юринга (длинный бирюзовый) и Усе (седые волосы), которые случайно появились в мире людей и получили приглашение стать его владыками, однако, принял его только Усе. От него родились четыре брата Седжили, которые боролись с восемнадцатью кланами племени Донг, одного из шести племен стандартной ранней тибетской мифологии73. В их борьбе к ним присоединился их дядя Юринг, и вместе они покорили восемнадцать кланов донгов, сделав их своими подданными. «Великая генеалогия» осторожно указывает, что, хотя кхоны возникли в результате брачных союзов с некоторыми из этих групп, это вовсе не означает, что они принадлежат к той же генеалогической линии, что и эти племена.

Юрингу приглянулась уроженка Му (еще одного из шести племен) по имени Муза Дембу (непостоянная правительница Му) и он «принял ее в своей крепости» (так это звучит в соответствии с предельно иносказательным словарем тибетских почтительных выражений)74. У них родились семь братьев Масанг, и шестеро из них решили вернуться в божественное царство вместе со своим отцом, использовав для этого священную веревку Му. Седьмой, Масанг Чидже, остался жить в мире людей, который каким-то образом располагался в промежуточной сфере (bar-snang) между небом и землей. Его внуком был мальчик Луца Такпо Очен, который женился на Монзе Цомо-гьеле. Их сын родился (skyes) на границе между покрытой мхом низиной (spang) и сланцевым склоном (g.ya’) и поэтому был назван Япанг-кье75. Он поселился на красивой высокой горе к северо-западу от области Шан в Тибете, которая вследствие этого стала известна как «гора Япанга» (g.Ya’spangri). Сообщается, что Япанг-кье был героем-божеством, и ему приглянулась красавица-жена демона по имени Кьяренг Трагме. Он сразился с демоном, убил его и взял вдову демона себе в жены. У них родился сын, которого назвали в честь того, что он был зачат вследствие противоборства между божеством и демоном (lha dang sring po ‘khon pa), и наградили эпитетом Япанг Кхон-бар-кье. Основываясь на этом эпизоде источники уверяют, что название клана Кхон ведет свое происхождение от слова «борьба» (‘khon), под которым подразумевается та самая борьба между небесным божеством и владыкой демонов за обладание очаровательной демоницей, и это не самая поразительная история среди легенд данного клана.

Согласно мифу, только в этот момент божества действительно явились в мир людей на вершину прекрасной высокой горы под названием Шелца Гьелмо, куда спустился и Япанг Кхон-бар-ке76. Более поздний выходец из Кхона по имени Конпа Джегунгтак попросил земли для родовой вотчины у правителя в Самье, на что ему было велено самому отправиться на поиски подходящего места. В поисках земель, обладающих всеми необходимыми качествами: плодородной почвой, водой, древесиной, пастбищами и плитняком, Конпа Джегунгтак добрался до Лато и основал свое поместье в Ньенце-таре77. Поскольку великий правитель Трисонг Децен очень высоко ценил Конпу, ему был доверен высокий пост министра внутренних дел (nang rje kha), вследствие чего он стал называться Кхон Пелпоче (Великий славный господин Кхон)78. Он женился на супруге Ланга Кхампа-лоцавы, и у них родилось несколько сыновей, старшим (или младшим) из которых был Кхон Луи-ванпо – один из «семи достойных мужей» (sad mi mi bdun), входивший в первую группу тибетцев, посвященных в монахи Шантаракшитой в недавно построенном монастыре Самье. Согласно записям клана Кхон, он был самым умным из трех младших переводчиков (lo tsd ba gzhon gsum) этой группы.

Кхон Луи-ванпо дает нам достаточно точную историческую привязку, опираясь на которую мы можем сделать ретроспективную оценку мифологии наследственной линии. Отсутствие непрерывности повествования вполне очевидно показывает, что оно составлено из нескольких отдельных историй, следующих одна за другой: покорение племени Донг божествами, вступившими в брак с племенем Му и правившими его людьми; мифология богов Масанга как этап развития Тибета; мифологическое утверждение родовых божеств священных гор (Япанг-ри, Шелца Гьелмо) в области Шан; трактовка имени «Кхон» посредством аллюзии на старую панъевразийскую легенду о битве между богами и демонами; а также утверждение тесной связи с имперским домом посредством сюжета с вотчиной в Лато, пожалованной императором Кхону79. Прерывистость повествования не вызывает сомнений, поскольку входящие в него истории постоянно помещают богов в мир людей, а затем удаляют их оттуда только для того, чтобы затем снова вернуть назад. На самом деле, самые ранние из сохранившихся записей Кхона просто начинаются с рассказа о благонравном монахе-переводчике Кхоне Луи-вангпо, при этом Дракпа Гьелцен действительно указывает на то, что благодаря бодхисатве *Данашри (т.е. Сачену Кунге Ньингпо) его семейство стала одним из источников череды религиозных наставников80. В данном случае довольно скромное семейное описание двенадцатого века резко контрастирует с утверждениями о божественном воплощении, которые стали появляться у более поздних кхонских авторов начиная с конца четырнадцатого столетия81.

Точное положение этого клана в период правления имперской династии остается неясным. Мне не удалось найти подтверждение назначения Кхона Пелпоче на имперский пост в сохранившихся записях этого периода, хотя в них сообщается о многих людях, получавших такие назначения82. Кроме того, ни в одном из доступных мне ранних документах не фигурирует ни его имя, ни название клана Кхон. Даже ассоциация Кхона Луи-вангпо с «семью достойными мужами» является спорной, поскольку в ряде самых ранних источников упоминается только «шесть мужей», и Луи-вангпо среди них нет84. Тем не менее, не вызывает сомнений, что кхоны вполне уверенно держались на периферии династии безотносительно их присутствия при дворе. В списке владений кланов, составленном при первом императоре Сонгцене Гампо, Кхон вообще не упоминается, хотя в нем, безусловно, представлены не все кланы, включая такие значимые семейства, как Ланг и Гар85. Тем не менее, совокупность свидетельств говорит нам о том, что кхоны были мелкой аристократией, обосновавшейся, вероятно, в районе Лато, где у них были богатые в природном отношении, но малозначимые с политической точки зрения владения.

Один из самых почитаемых выходцев из клана Кхон Луи-вангпо пользовался особым религиозным уважением как один из «младших переводчиков» (lo kyi chung) имперских времен, что являлось очень значимым духовным статусом86. Его обучение, скорее всего, проходило в Тибете, поскольку, похоже, что он не обучался в Индии в отличие от ряда других широко известных светил восьмого столетия. Возможно, что в разные времена существовали официальные запреты на поездки за границу, однако, в то время в Индии обучалось достаточное количество тибетцев, вследствие чего возникает вопрос: а почему этого не смогли сделать другие. В действительности информация о Луи-вангпо довольно скудна. Авторы как сакьи, так и ньингмы включают его в число учеников Падмасамбхавы, что, судя по всему, является более поздним представлением об имперском периоде87. Мы знаем, что Кхон поддерживали древние практики Ваджракилы и Янгдака Херуки, и вполне возможно, что они были вовлечены в эту традицию еще со времен династического периода88.

Как происходило внедрение клана Кхон в разреженный мир тибетской аристократии в какой-то мере можно наблюдать на примере известного супружеского союза младшего брата (или племянника) Луи-Вангпо по имени Дордже Ринпоче с девушкой из семейства Дро89. Этот союз никогда бы не мог состояться без официального признания Кхона в том или ином качестве, поскольку Дро, наряду с Кхьюнгпо, были могущественными кланами Цанга во времена и сразу после имперского периода90. Но после падения династии именно эта связь с Дро стала для Кхона источником несчастий. В главном городе Дро Ньенце, населенном одновременно кланами Дро и Кхон, в течение трех дней наблюдалась череда необычных «знамений». В первый день в городе видели белого коня с белой шерстяной попоной; во второй была замечен рыжий конь с красной попоной; а на третий – вороной конь с черной попоной. Тибетцы всегда были очень подозрительны, и поэтому пошли слухи, что кто-то вызывает вождя дро на скачки – метафора, несущая в себе политический смысл. В итоге семь сыновей Дордже Ринпоче были заподозрены в попытке бросить вызов господству своих родственников Дро, при этом общее мнение сводилось к тому, что вождю Дро следует отправить группу своих вооруженных людей, чтобы разобраться с ними. Позиция кхонов заключалась в том, что все это дело рук вождя Дро, поскольку долгое время они мирно жили рядом как добрые соседи. Но жребий был брошен, и шестеро старших сыновей покинули эту территорию, чтобы расселиться по всему западному и южному Тибету: в Мангьюле, Гунгтанге, Се, Ньялоро и Ньянгшабе, и таким образом в каждом из этих мест утвердился клан Кхон. Младший сын, по всей видимости, остался в городе, вступил в противоборство с Дро и в итоге одержал над ними победу91.

После смены нескольких поколений и множества злоключений одна из ветвей клана Кхон оказалась в Ялунге (не Ярлунге) – долине, ответвляющейся на юг в среднем течении реки Трумчу, которая расположена к западу от окончательного местонахождения Сакьи и к юго-востоку от Мугулунга (см. Карту 6). Таким образом, одной из предпосылок последующего установления взаимоотношений между Кхоном и Дрокми стал рост могущества этого клана в местности, расположенной в непосредственной близости от Мугулунга, причем чуть позже члены семейства Кхон появились и в самом Мугулунге92. Их многочисленные молодые сыновья в конечном счете стали известны в этой области как «восемь групп» Кхона (‘khon tsho brgyad). Один из их потомков по имени Шакья Лотро укрепил свои владения в западной части долины Шаб, а также на исконных землях Ялунга93. Очень заманчивым выглядит отождествление этой фигуру с ламой по имени Кхон Шакья Лотро, с которым у Рало Дордже-драка, согласно его агиографии, было особенно неприятное столкновение и у которого были поместья с крепостными в Мугулунге. Рало заявил о своей причастности к смерти противника именно из клана Кхон, в результате чего разразилась чуть ли не настоящая небольшая война, да и даты всех этих событий, безусловно, достаточно близки94.

В Ялунге у Шакьи Лотро родились два сына: старший – Кхон Шерап Цултрим и младший – Кхон Кончок Гьялпо (р. 1034). В раннем возрасте Кхон Шерап Цултрим стал учеником одного из монахов Восточной винаи по имени Жутон Цондру, который принадлежал к общине, связанной с Латоном. Хотя Кхон Шерап Цултрим не стал монахом во время своего служения Жутону Цондру, он оставался целомудренным на протяжении всей своей жизни. Очевидно, даже продолжая практиковать обряды Ваджракилы и Янгдак Херуки, он соблюдал мирское безбрачие (brahmacari-upasaka), которыму следовали несколько известных личностей того периода и при котором основной упор делался на особую значимость добродетели как духовной дисциплины.

Его младший брат Кхон Кончок Гьелпо, напротив, сильно увлекся новыми направлениями буддийской практики и литературы95. Его первоначальный интерес к ним усилился после того, как он стал свидетелем потрясшего его события96. Когда его пригласили на церемонию, проводившуюся во благо живых и умерших предков (gson gshin) клана Дро, он увидел на открытой рыночной площади процессию из двадцати восьми йогинов, которые танцевали в масках (‘chams) божеств двадцати восьми лунных домов (isvari) и особым образом били в барабаны для умилостивления Ма-мо Релпачен, божеств пантеона ньингмы97. Пока выполнялся этот якобы тайный ритуал, на рынке кипела торговая деятельность, и проводились скачки, т.е. и буква, и дух эзотерической системы нарушались самым грубейшим образом. Когда он спросил своего старшего брата, что тот думает по поводу этого события, Шерап Цултрим признал его постыдность, заметив, что духовные достижения при следовании старой традиции впредь станут редкостью. В дальнейшем данное явление привело к ряду важных последствий, которые оказали серьезное воздействие на Кхон и сохранили свою значимость вплоть до наших дней. Самое интересное, что ни одна тибетская школа не была столь усердно озабочена соблюдением секретности как это было у сакьяпинцев, использовавших эзотерическую закрытость своей традиции в том числе и как аргумент риторики о ее превосходстве над другими, не столь скрытными традициями98. Эта озабоченность секретностью не позволяла им напечатать текстовый корпус ламдре вплоть до примерно 1905 года, а так же наложила заметный отпечаток на их взаимодействие с современным сообществом, исповедующим принципы открытости информации.

Что касается истории с двадцатью восемью танцующими йогинами, то ради справедливости следует заметить, что в одиннадцатом столетии, во времена религиозного возрождения Центрального Тибета, такие религиозные мероприятия, в том числе и якобы тайные, иногда проводились на рыночных площадях как в рамках движения «новых переводов», так и старыми традициями99. К примеру, в источниках иногда встречаются упоминания о том, что Рало Дордже-драк давал свои посвящения в Ваджрабхайраву перед многолюдной аудиторией, собиравшейся на рыночных площадях100. Это происходило по причине того, что в те времена было очень мало мест, где могло бы собраться большое количество людей. Даже самые обширные храмы, вновь возведенные или же сохранившиеся от старой имперской программы строительства, попросту не могли вместить в себя те сотни людей, которые иногда собирались на эти «религиозные циклы» (chos skor), где в зависимости от обстоятельств могло происходить все что угодно: от обучения основам буддизма до изложения высших учений. Нет сомнений в том, что те мероприятия, где требовалось соблюдение эзотерической тайны, ответственные лица контролировали с особой тщательностью, однако, каждая из основных тибетских буддистских традиций время от времени проводила большие квазипубличные собрания, на которых «нашептываемые на ухо» учения передавались людям в массовом порядке. Вполне очевидно, что так было и в одиннадцатом столетии, и, безусловно, происходит сегодня, поскольку даже такие религиозные группы, как сакьяпа, всегда ратующая за ограничение доступа к эзотерическим материалам, в конце концов, все же были вынуждены пойти на определенные уступки в этом вопросе.

Собравшись провести «ритуал прекращения», два брата из клана Кхон взяли все династические религиозные материалы, которые у них были: книги, статуи и атрибуты эзотерической системы, и поместили их в ступу в качестве формального подтверждения ритуального прекращения традиции101. Однако, они не успели довести это дело до конца, поскольку божественные защитники религии, в частности Кармо Ньида Чамсинг, сообщили им, что с двумя из центральных медитативных ритуалов подобным образом поступать нельзя102. Поэтому братья сохранили систему Ваджракумары Ваджракилы и некоторые материалы Янгдака Херуки, которые навсегда остались частью ритуалов клана Кхон. Вследствие этого Кхон и по сей день имеет достаточно прочную основу в практике этих традиций, которые он разделяет с ньингмой. Для лучшего понимания данной ситуации следует отметить, что большинство тибетских школ в конечном счете сблизились с ньингмапой, приняв некоторые циклы «скрытых сокровищ». Однако, среди неньингмапинских кланов только кхоны могут похвастаться тем, что их семейство на постоянной основе поддерживает практики кахмы, являющиеся непрерывно передаваемыми с древних времен имперскими системами религиозности.

Совершив ритуал прекращения, Кхон Кончок Гьелпо отправился осваивать недавно переведенные писания и начал эту деятельность с сотрудничества с малоизвестным переводчиком по имени Кхьин-лоцава из Белпука. Он изучал с ним одну из работ цикла Хеваджры вплоть до безвременной кончины своего учителя103. Неустрашимый Кончок Гьелпо отправился к самому Дрокми, который, как правило, требовал большое вознаграждение за прием в ученики. По этой причине Кончок Гьелпо продал часть принадлежащей ему земли в Ялунге и на вырученные деньги купил и подарил Дрокми семнадцать лошадей и средства для обеспечения их кормами, а также четки под названием «четки из дамских драгоценных камней»104. Ему были дарованы наставления по некоторым учениям Дрокми, таким как «Ачинтьядваякрамопадеша», и кроме того он был особо удостоен наставлений по основополагающим писаниям цикла Хеваджры: «Хеваджра-тантре», «Сампутодбхаве» и «Ваджрапанджаре». Как уже отмечалось ранее, именно этот материал иногда идентифицируется более поздними авторами как «бестекстовое ламдре» (rtsa ba med pa’i lam ‘bras), поскольку он не включает в себя «Коренной текст *маргапхалы». Также он носит название «экзегетическое ламдре» (lam ‘bras bshad brgyud), потому что не содержит священные тексты, на которых якобы основывается ламдре105. Хотя в литературе ламдре эта экзегетическая линия несколько умаляется, на самом деле она представляет собой очень значимый интеллектуальный аспект эзотерической системы, и в последующие столетия эзотерическая ученость сакьяпы в основном опиралась именно на этот корпус духовной литературы из-за его высокого авторитета в тибетском сообществе.

Ко времени окончания своего обучение у Дрокми Кончок Гьелпо достиг выдающихся успехов в обретении знаний и постижении экзегетической традиции, и он продолжил свое обучение у многих выдающихся переводчиков и святых подвижников тех времен106. У Го-лоцавы Кхукпы Лхеце он изучал «Гухьясамаджу»; у Мел-лоцавы – «Чакрасамвару»; у Пандита Праджнягупты (Красного наставника) – пять «Тилака-тантр». Затем он продолжил свое обучение у Ма-лоцавы, Бари-лоцавы, Пурап-лоцавы и других, включая своего родственника Кхона Гьичуву107. Получив все эти знания, Кончок Гьялпо решил провести правильные погребальные обряды для своего отца и брата, чьи телесные реликвии были помещены в буддистский реликварий в Жангьюле Джакшонге. После этого он построил небольшой центр в Драволунге невдалеке от Ялунга, но через несколько лет ему это место, по-видимому, показалось чем-то неудобным, а позже его стали называть «руинами сакья» (sa skya gog po). Путешествуя с некоторыми из своих учеников, Кончок Гьялпо случайно посетил территорию, которая впоследствии стала оплотам сакьи, и был поражен ее превосходными качествами. Вслед за этим, он обратился к правителю региона Джово Донг-накпе, который дал ему разрешение на строительство монастыря. Но кроме того нужно было урегулировать вопрос с местными племенными вождями, поскольку по факту именно они контролировали эту территорию. Он обратился к Жангжунгу Гураве, а также к жителям Четырех Бенде и Семи Лхами – двух поселений, названных в честь своих знаменитостей, – и спросил, что бы они хотели получить в обмен на эту землю. Они долго раздумывали, но в конце концов приняли решение, что в качестве оплаты за землю он отдаст им белую кобылу, четки из драгоценных камней, прекрасное женское платье и бронированную кирасу. Завершив эту сделку, тридцатидевятилетний Кхон Кончок Гьелпо в 1073 году официально основал монастырь Сакья, ставший институциональной резиденцией школы сакья на последующие девять столетий.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Ронгзом и Марпа занимали стратегическое положение в тибетской религиозной жизни, являясь при этом мирскими учеными-тантристами. Этот статус упрощал многие аспекты институциональной жизни, поскольку у них не возникало проблем в вопросах наследования и преемственности. Однако, он нес в себе и определенной подтекст, подразумевающий, что этих лам в отличие от настоящих монахов, таких, как тот же Го-лоцава, нельзя считать полноценными буддистами. Рало по-своему разрешил эту дилемму: он продолжал получать удовольствие от сексуальных контактов когда и как ему заблагорассудится, но при этом делал вид, что по-прежнему соблюдает монашеские обеты. Дрокми же соблюдал свои обеты до самых поздних лет, и только в конце жизни женился на представительнице аристократической семьи. В любом случае всем этим наставниками приходилось принимать решения, учитывая множество разнообразных факторов: клановый и семейный статус, положение в аристократической иерархии, вопросы владения землей и т.п.

Количество и состав преемников Дрокми является наглядной иллюстрацией особой значимости большинства из этих аспектов, поскольку вопрос преемственности в некотором смысле воспринимался как составная часть религиозного наследия. Возможно, подобно Марпе (чьи потомки также не отличались особой религиозностью) Дрокми использовал по отношению к своим ученикам классическую технику «разделяй и властвуй». Распределяя свое наследие, он следовал следующему правилу: если он обучает ученика одному из двух направлений: методу наставлений (*upadesanaya) или экзегетическому методу (*vyakhyanaya), то он никогда не будет обучать его другому. Дрокми также очень строго подходил к вопросам преподавания: он заявил, что никогда не будет преподавать ламдре одновременно «четырем ушам» (т.е. двум людям) и никогда не будет объяснять тантры «шести ушам» (т.е. трем людям). По этой причине тибетские источники, как правило, идентифицируют учеников Дрокми по следующей схеме: пять, которые завершили изучение текстовых материалов, относящихся к экзегетическому методу; трое, которые освоили систему ламдре в части метода наставлений; и семь, которые обрели определенную степень «достижений» (siddhi). Однако, эти списки во многом зависят от конкретной линии передачи и вызывают множество разногласий54.

Сохранились агиографические заметки о двух изучавших тексты учениках Дрокми: Нгарипе Селве Ньингпо и Кхоне Кончоке Гьелпо, основателе сакьи55. Нгарипа написал комментарий к «Хеваджра-тантре», который, по-видимому, является самым ранним из сохранившихся местных комментариев к этому священному писанию56. Отец Нгарипы был священнослужителем либо из Мангьюла, либо из Пуранга – древнего центра государства Гуге. Как и многих других деятелей того периода, Нгарипу научил читать его отец, который, вероятно, специализировался на ньингмапинских ритуалах, возможно, что на Ваджракиле57. В соответствии с традицией обучения ньингмы он изучил три текста восточной мадхьямаки и со временем стал всеми уважаемым учителем58. Вероятно, Нгарипа обратился к Дрокми с просьбой о посвящении в те времена, когда переводчик уже достиг преклонных лет, а в последующем он специализировался на традиции наставлений по практике Падмаваджры/Сарорухаваджры. Считается, что Нгарипа какое-то время преподавал в Конгпо, где приобрел высокую репутацию и накопил богатство, которое и преподнес Дрокми.

Однако, подобно кагьюпе, в традиции ламдре самыми знаменитыми являются те последователи Дрокми, что обучились наставлениям по практике ламдре: Лхацун Кали (зять Дрокми), Дром Депа Тончунг и Сетон Кунрик. И если Лхацун Кали в большей степени ассоциируется с родственными и политическими связями великого переводчика, то Дром Депа Тончунг был известен как важная религиозная фигура. Он принадлежал к наследственной линии дром – клану, обладавшему определенной политической силой и властью, которые он сохранил еще со времен имперской династии59. Дром, являвшийся относительно небольшим кланом, явно процветал и в период раздробленности. В одиннадцатом столетии особо выделялись два человека из этого клана: последователь ламдре Дром Депа Тончунг и Дромтон Гьелве Джунгне, близкий ученик Атишы и основатель монастыря Ретренг60. Оба они были достаточно богаты и имели большой опыт в буддийской практике еще до встречи со своими главными учителями61.

Дром Депа Тончунг был искусным исполнителем ритуалов в ньингмапинской традиции, называемой «Капля жизни матери» (Ma-mo srog tig). Согласно преданию, он, подобно другим деятелям школы ньингма одиннадцатого столетия, открыл в Самье терма из нового цикла Ма-мо под названием «Магический наконечник стрелы богини размером в четыре пальца» (Lha mo’i mde’u thun sor bzhi), а затем отправился в Мугулунг и по пути накопил большое богатство, выполняя за плату ритуалы этого цикла62. Прибыв в резиденцию Дрокми, Дром Депа Тончунг попросил посвятить его в ламдре и при этом был довольно щедр в своих подношениях великому переводчику. Во время ритуала посвящения в каждый отрезок дня он подносил Дрокми золотую мандалу, а также просил разрешения услужить ему путем дарения превосходного шелкового нижнего одеяния (которое в Цанге тогда было достаточно редкой вещью и стоило больше, чем овца), но такое подношение не было принято63. У него были такие огромные лепешки для подношений, что для переноски каждой из них требовалось два человека, и кроме того он отдал великому переводчику из Мугулунга бирюзу под названием «куча творога» (zho spungs).

Пройдя всестороннее обучение, Дром Депа Тончунг на некоторое время задержался в этой местности и однажды попросил Дрокми одолжить ему лошадь. Переводчик резко отказал ему в этой безобидной просьбе, сказав: «Учителя не делают подношений ученикам!» Понятно, что такой ответ Дрокми привел Дрому в смятение, и он отправился в Лато Дингри-ше. По дороге он серьезно заболел и на пороге смерти очень сожалел о своей размолвке с Дрокми, приписывая ее затмевающему разум недостатку веры, который не позволил ему разглядеть в Дрокми самого Будду. Поэтому Дром Депа попросил, чтобы все его книги и вещи, которыми были заполнены вьюки на семнадцати лошадях, были преподнесены великому переводчику. Сообщается, что Дрокми был тронут до слез, когда узнал о судьбе своего преданного ученика, сказав, что он ощутил, как будто бы его сердце покидает тело от горя. В связи с этим он предложил обучить ламдре любого из учеников Дрома, но, что поразительно, мало кто воспользовался этим предложением. Что касается Дрома Депы, то он нашел одну из двух форм ламдре, которая ускользнула от внимания сакьяпы и впоследствии получила название «метод Дрома». В незавершенном исследовании Нгорчена пятнадцатого столетия, посвященном ламдре, сообщается о существование большого собрания литературы (po ti shin tu che ba gcig) этой традиции, включавшего комментарий к «Коренному тексту *маргапхалы», а также более специализированные работы, подобные описанию «десяти секретов»64.

Другим великим учеником Дрокми, постигшим ламдре, был Сетон Кунрик. Он являлся очень влиятельным наставником, поскольку две наиболее значимые традиции учения Дрокми передавались теми, кого обучил Сетон: линии Кхон и Жама. Подобно своему наставнику, Сетон также принадлежал к племени кочевников, пасущих стада яков, однако его родными краями было Догме, расположенное на северном берегу Брахмапутры недалеко от Лхаце, возможно, в нижней части долины Рага-Цангпо65. В отличие от Дрокми, Сетон происходил из клана Се – очень древнего рода, который согласно мифологии являлся одним из первых шести кланов, возникших на Тибете66. По утверждению более позднего автора, у клана Се было две ветви: группа Кья и группа Че, и Сетон принадлежал к последней, которая, по-видимому, каким-то образом была связана с великим кланом Че. В «Синей летописи» сообщается, что, когда Сетон и Сачен Кунга Ньингпо (1092–1158) встретились, Сетону было восемьдесят шесть, а Сачену – «около двадцати», и что вскоре после этого Сетон умер67. Это означает, что Сетон родился где-то в 1026 году или около того и дожил примерно до 1112 года68. Какими бы ни были эти даты, вполне очевидно, что Сетон прожил долгую жизнь, и у нас нет причин сомневаться в достоверности его встречи с Саченом Кунга Ньингпо где-то после 1110 года. Тот факт, что он и Дрокми имели схожее происхождение, возможно, способствовал как принятию им решения отправиться на учебу в Мугулунг, так и тому, что Дрокми согласился удовлетворить его просьбу.

Существует довольно занятная легенда, переходящая из источника в источник, согласно которой в детстве Сетон нашел стадо из тридцати трех диких черных яков и, соблазнив их сладкими травами, сумел поймать нескольких из них. Переправившись со своим стадом яков через Брахмапутру на юг, он передал их в Дрокми в качестве подношения за свое посвящение в ламдре. Очевидно, Сетон прибыл в нужное время, поскольку он входит в список тех немногих преемников, кто получил ламдре после кончины Дрома Депы Тончунга. Тем не менее, его скудное подношение в виде нескольких заурядных яков должно быть выглядело весьма жалко, и с точки зрения алчного Дрокми было явно недостаточным, чтобы оплатить им обучение. В источниках пишут, что он отметил мизерность этого дара, сравнивая его с теми, что он привык получать. Однако, Сетон, продемонстрировав искреннею веры и глубокое отчаяние, сумел переломить ситуацию. В течение последующих лет Сетон жил рядом с Дрокми и практиковал учение, хотя источники расходятся во мнениях относительно того, как долго это продолжалось. Однажды Дрокми, очевидно, в шутку, сказал: «Се надеется на язык [хочет быть проповедником], но он сбежал со всеми моими учениями, как вор»69. На самом деле, это довольно удачный каламбур, поскольку слово «че» на тибетском языке может означать как «язык», так и название благородного клана Че (Сетон происходил из ветви Че под названием Се). Таким образом, Дрокми обвинил Сетона в том, что тот хочет быть благородным, но действует как вор в ночи, или же хочет быть проповедником, но ведет себя как трус. Сетон был страшно расстроен, когда услышал эту критику, но Дрокми заверил его, что он пошутил.

Со временем Сетон основал храм Кхарчунг, в честь которого и получил свое имя Се-Кхарчунгва. Обычно его помещают в средней части долины Мангхар, недалеко от того места, где со временем расположился великий реликварий Царчена, однако, есть упоминания о нахождении Кхарчунга и в других местах. По этой причине мы можем задаться вопросом: а не использовал ли Се название «Кхарчунгва» как обозначение своей резиденции, где бы она ни располагалась?70. Также сообщается, что для завершения своего образования Сетон некоторое время учился у Кхона Кончока Гьелпо, основателя сакьи. Хотя источники в целом весьма немногословны в отношении Сетона, тем не менее, они характеризуют его как человека, который не был склонен совершать великие подношения подобно тому, как это делал Дром Депа Тончунг. В частности они нередко отмечают, что он оказывал небольшую «услугу» (т.е. преподносил мало даров) Дрокми, однако, очень усердно практиковал. Если читать между строк там, где идет речь о его взаимодействии с Жангом Гонпавой, семейством Жама, Саченом и другими, то складывается впечатление, что на самом деле Сетон был довольно замкнутой личностью, склонной скрывать свои познания в новом учении Дрокми, но при этом зарабатывающей себе на жизнь выполнением его основополагающих ритуалов.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

| |

Я построил этот монастырь Сакья на вершине крепости духов лу, чтобы в последующие времена его благосостояние прирастало. Но есть риск, что лу причинят людям вред, если практика этого места станет вульгарно тибетской. Так что возьмите мое чистое тело, вложите его в пилюли и поместите в ступу, установленную над ущельем Лагеря копьеносцев. Я буду пребывать там.

Последний завет Кхона Кончока Гьелпо, 1102 г. 1

|

Ко второй половине одиннадцатого столетия тибетцы достигли поистине выдающихся успехов. Центральный Тибет обрел такую экономическую жизнеспособность и социальную стабильность, о которой в десятом столетии можно было бы лишь только мечтать. Разнообразные истории повествуют нам о состоятельных кланах У-Цанга, обладавших изрядными материальными и финансовыми ресурсами, причем некоторые из них обрели все эти богатства только в недавние времена. Теперь у тибетцев был свой собственный, постоянно развивающийся литературный язык, благодаря которому им стало доступно огромное количество количества переводов ритуальных и философских материалов, выполненных переводчиками, которые постоянно совершенствовали свою ученость и утонченность изложения. Тибетцы наслаждались возрожденным чувством идентичности и собственной значимости, отчасти возникшим вследствие переформатирования исконно тибетских идей с использованием метафорических образов «текстов-сокровищ», посредством которых императоры прошлого продолжали проявлять свою заботу о землях своих потомков. Монахи Восточной винаи организовали всеохватную сеть храмов, позволявшую любому монаху путешествовать от непальской границы до Конгпо, делая остановки в буддистских храмах и монастырях практически на всем своем пути.

Однако оставалось еще множество проблем, поскольку центрально-тибетский ренессанс нес в себе ощущение не только новизны, но и определенной неустойчивости в части душевного равновесия. И самым главным здесь было то, что новые тантрические линии передачи пока что испытывали некоторую институциональную нестабильность. Религиозные традиции становятся устойчивыми, когда их институции демонстрируют централизованность и долговечность, но в этом-то и состояла главная проблема переводчиков, их ближайших последователей и их потомков. Две обуславливающие ее причины вполне очевидно проявили себя в конце одиннадцатого столетия. Во-первых, новые институции основывались ради достижения совершенно разнородных целей, т.е. религиозное подвижничество никак не отделялось от устремлений к вполне овеществленному мирскому успеху. Во-вторых, тантрическая парадигма не просто препятствовала политическому объединению, но и принижала статус последователей и преемников различных парадигматических лидеров, поскольку тантрические наставники (как ньингмы, так и сармы) продолжали занимать положение квазифеодальных вождей. Характерно, что переводчики одиннадцатого столетия оставляли после себя как семейную линию передачи для своих сыновей, наследовавших их недвижимость и богатство, так и одну или несколько религиозных линий для своих учеников, которые передавали их учения другим, причем эти две линии совпадали достаточно редко. В следующем столетии многие из этих проблем были разрешены с помощью различных средств, причем применение некоторых из них можно было наблюдать уже в конце одиннадцатого века.

В этой главе рассматриваются события второй половины одиннадцатого столетия, которые ранее еще не обсуждались. Помимо прочего, здесь проводится краткое исследование притока новых религиозных материалов, осуществлявшегося под эгидой одного из самых сомнительных деятелей одиннадцатого века Падампы Сангье, т.к. это явление особо наглядно иллюстрирует непрекращающийся процесс взаимных уступок между индийской и тибетской культурами. Мы также рассмотрим новые религиозные формы представителей кадампы и кагьюпы, так или иначе связанные с народной религией, и продемонстрируем их творческий подход к формализации исконно тибетских образов. Кроме того, в одиннадцатом столетии возродилась значимость добродетели, и авторитеты кадампы стали особо подчеркивать важность махаянских идей чистоты помыслов и кармы. Последняя четверть столетия стала ключевым периодом в развитии новой ортодоксии. Именно в эти времена у тибетцев возникло понимание необходимости надлежащего подхода к богатству индийских доктринальных материалов, включающего в себя стратификацию индийских текстов и идей по согласованной шкале ценностей, а также, при необходимости, и валоризацию тибетских сочинений. В данной главе также обращается внимание на проблемы тантрической передачи, возникающие после смерти известного деятеля какой-либо линии (в данном случае Дрокми), а завершается она рассмотрением истории возникновения клана Кхон, его мифологии и основания им в 1073 году своего центрального учреждения – монастыря Сакья. Во всех этих случаях новые системы постоянно поддерживали общение и вырабатывали принципы взаимодействия с ньингмой и другими местными религиозными и литературными традициями. Поэтому все успешные линии передачи сармы в конечном счете так или иначе пришли к определенному сближению со старыми формациями.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Нет сомнений в том, что Падампа являлся самым влиятельным из всех индийских йогинов, посещавших Тибет в конце одиннадцатого – начале двенадцатого столетий. И этот титул у него мог бы оспорить, пожалуй, только другой печально известный персонаж – Праджнягупта, правда, живший несколько ранее и уже упоминавшийся нами в связи с последней из восьми «дополнительных» практик, держателем которых являлся сам Дрокми. Падампа, как никто другой из побывавших в Тибете индийцев конца одиннадцатого столетия, являлся наглядным примером готовности индийских ученых развивать в Тибете творческий подход к процессу создания религиозных писаний, и этим он способствовал формированию у тибетцев всевозрастающего чувства открытости религиозному духу времени. Вполне возможно, что он был родом из Южной Индии, и в «Синей летописи» утверждается, что его отец происходил из касты торговцев драгоценностями, хотя более поздние агиографы возвышают его до брахмана2. В качестве гуру Падампы выступали пятьдесят четыре сиддхи, представленные всеми самыми известными именами: Сараха, Вирупа, Нагарджуна и пр., и кроме того он посещал таинственную страну Одияну, где, как считается, встречался с более чем тридцатью дакини. Не так уж и важно, насколько правдивы все эти описания, поскольку можно не сомневаться, что он был выдающимся знатоком северо-индийской тантрической литературы и соответствующих практик.

Жития Падампы – это страна чудес, наполненная невероятными событиями. Чего только стоит утверждение, что он совершил целых семь поездок в Тибет в течение нескольких столетий. Согласно некоторым источникам, он совершил первый из этих визитов, когда тибетская земля еще была покрыта водой, т.е. во времена существования моря Неотетис, которое, однако, ушло с Тибетского нагорья около 40 миллионов лет тому назад. Столь же сомнительным является и более распространенное утверждение, согласно которому Падампа посещал Тибет во времена имперского династического правления, будучи известным тогда под санскритским именем Камалашила (которое на самом деле он довольно часто использовал), т.к. это всего лишь одно из ошибочных смешений биографий двух известных индийцев с одинаковыми именами. Вполне вероятно, что он совершил более одного путешествия в Тибет и что у него были сильные связи с Кашмиром, на что указывает одна из его линий передачи. В «Синей летописи» упоминается, что во время своего четвертого визита он посетил долину Ньел, расположенную вдоль границы с Аруначал-Прадешем, а затем в 1073 году отправился в Пен-инл, где встретился с Магомом Чокьи Шерапом. Некоторое время он оставался в Пен-инле и Конгпо, а затем перебрался в Китай откуда в 1090-х годах и начал свое пятое путешествие в Тибет, в конечном счете поселившись в Дингри, расположенном в Дингри-Лангкоре, где-то между 1097 и своей кончиной в 1117 году. Двадцать лет, которые он провел в Дингри стали самым значимым периодом в его биографии, т.к. большинство приписываемых ему произведений и преданий о нем восходит именно к этим временам.

Хотя Падампа много работал с Жама-лоцавой, чьи «серые» тексты обсуждались нами ранее, в традиции Падампы почти ничего не упоминается о деятельности переводчика, который переложил идеи Падампы на понятный тибетский язык. Сохранилось несколько, по-видимому, дословных записей бесед Падампы, по которым о нем можно судить как о человеке, не вполне свободно владеющем структурой тибетских предложений, однако, с достаточно большим словарным запасом, склонном к драматическим высказываниям и влюбленном в символы, образы и иллюстрации3. Экспансивность Падампы, очевидно, не ограничивалась устным общением и также распространялась и на сочинительство, поскольку Чагло Чодже-пел обвинял его в том, что он выдает свои собственные работы за аутентичные тантры:

«Есть один индиец именуемый Маленьким черным Дампой, обучающий «Широко распространенному принципу синхронного осознавания» (gCig char rig pa rgyang ‘dod), которое представляет собой смесь отдельных извращенных учений и некоторых идей Великого совершенства. На их основе он составил абсолютно извращенные дхармы под названием «Жиче трех красных циклов» и «Белое жиче тиртика», которые помещены в единую текстовую традицию с разнородными материалами, являющимися буддийскими»4.

Это краткое сообщение позволяет предположить, что система «умиротворения» (zhiche) была полностью создана самим Падампой (упомянутым здесь по его прозвищу, которое звучало как «Маленький черный ачарья» или «Маленький черный Дампа») вместе с его же «белыми наставлениями» по ментальному очищению и «красными наставлениями» по определенным формам тантрической практики. Позже в том же тексте Чагло Чодже-пел обвиняет Падампу в написании тантры, которой, по всей видимости, является сохранившаяся до наших дней «Тантра наставлений о тайне всех дакини» – короткая работы из трех глав, которая, как считается, была переведена самим Падампой и, похоже, не входит ни в один канон5. Однако, даже авторитеты ньингмапинских терма признавали текстовые откровения Падампы, поскольку, защищая свои священные тексты, Ратна Лингпа указывает, что другая тантра под названием «Тантра великой реки, непостижимая тайна гласных и согласных» является терма, открытой Падампой6.

Нет особых причин сомневаться в том, что Падампа на самом деле мог все это создать собственными силами. Формат священных писаний его литературного наследия включает в себя краткое изложение того, каким образом эти тантры были написаны в Индии; особые указаниям, ссылающиеся на примечания и небольшие работы; и собственно сам священный текст, состоящий из нескольких коротких глав. Именно так выглядят обе тантры, в написании которых его обвиняли. Что очень характерно для этих двух священных писаний, так это непроходящее ощущение участия в их создании кого-либо из тибетцев, будь то Жама-лоцава или кто-нибудь другой. Произведения Падампы выглядят довольно оригинально, а по индийским меркам – даже несколько аномально, поскольку в некоторых из них явно прослеживается влияние тибетских социальных реалий и образов. К примеру, «Тантра наставлений о тайне всех дакини» содержит мантру, в которую, похоже, включен топоним «Дингри»: АМ МА ДИНГ РИ ДИНГ РИ ВАДЖРА РАТНА ПАДМА ВИС ВАСИДДХИ САНИРИХА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ7.

Падампа и его окружение дали начало двум базовым религиозным направлениям: линии передачи Жиче (умиротворение) и традиции Чо (отсечение). Последняя обсуждается в следующей главе, так как она в основном связана с его ученицей Мачик Лабдрон.

|

|

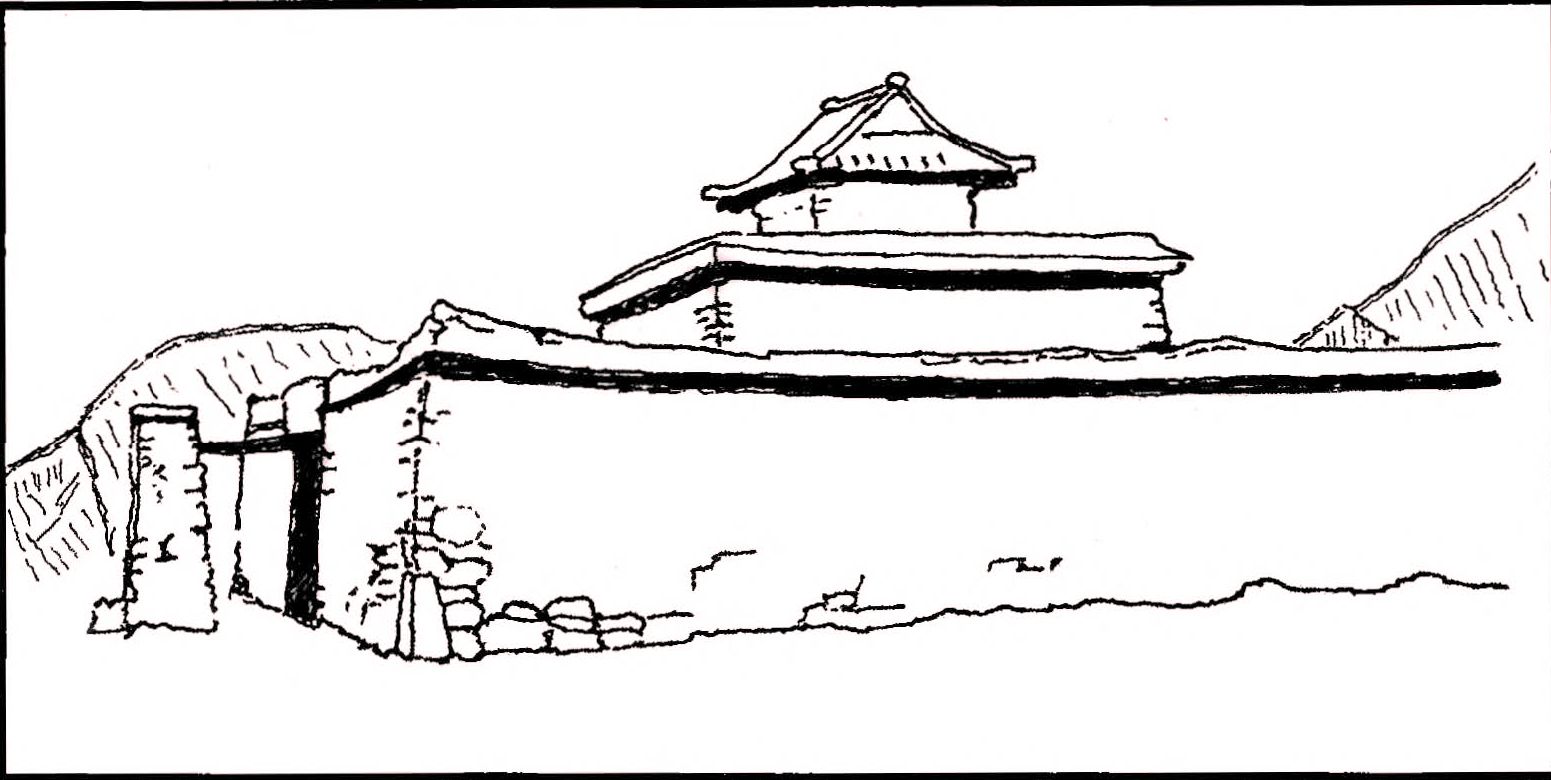

Илл. 15. Падампа и Джангсем Кунга. Прорисовка по иллюстрации рукописи тринадцатого столетия

|

«Жиче» является довольно любопытным названием, поскольку оно относится к пяти отдельным линиями передачи, которые делятся на раннюю, промежуточные и позднюю жиче8. Согласно имеющимся в нашем распоряжении текстам, «ранняя» жиче была передана Джнянагухье из Кашмира во время третьего путешествия Падампы в Тибет, а Джнянагухьей – Онпо Пелдену Шерапу и далее другим тибетцам. Три «промежуточные» линии передачи во время четвертого и пятого путешествий Падампы получили Магом Чокьи Шерап (rMa lugs), Со Ригпа Чертонг (So lugs) и лама Камтон Вангчук (sKam lugs). «Позднее» жиче было передано Джангсему Кунге, величайшему ученику Падампы по части жиче, который оставался с ним до самой его смерти (Илл. 15).

Жиче вызывает особый интерес вовсе не своими многочисленными линиями передачи, а тем фактом, что в этой традиции, похоже, никогда не существовало некого коренного учения, ассоциируемого с термином «жиче», означающем «умиротворение» (страдания). По всей видимости, Падампа был настолько нестабилен в своих подходах к обучению, что все, чему он мог в данный момент научить своего ученика, у него подпадало под рубрику «умиротворения». К примеру, в раннем жиче, переданном им Джнянагухье, было пять уровней наставлений: тантрическая версия мадхьямаки; учение, соответствующее отцовскими тантрам; учение, соответствующее материнским тантрам; наставления по махамудре; и учение на примерах дакини, причем весь этот перечень на самом деле представляет собой достаточно простое позднетантрическое меню. С другой стороны, жиче (с точно таким же названием), переданное им Камтону, представляло собой ряд медитаций на «Сутру сердца», относящуюся к разделу «совершенства мудрости» священных писаний махаяны. Наконец, позднее жиче, переданное Джангсему Кунге, включала в себя многое из обеих более ранних систем, и кроме того содержала наставление о «пяти путях», в котором путь ваджраяны дробился в соответствии с махаянской градацией на пути накопления, подготовки, видения, медитации и заключительной стадии.

Проведя несколько десятилетий за чтением тантрических текстов, я привык к определенному уровню непоследовательности и прерывистости их нарративов. Однако, такая разномастность доктринальных воззрений и практик, собранных воедино в жиче, превосходит все то, что мне встречалось ранее. Это ощущение непостоянства, похоже, распространялось и на тибетских учеников Падампы, поскольку держатели нескольких традиций жиче, подражая своему учителю, были склонны скитаться взад и вперед по всему Тибету, собирая обрывки различных учений и практикуя в разном религиозном окружении. Это факт был признан и тибетской литературой, а «Синяя летопись» цитирует слова Падампы, который сказал, что в жиче так и не появилось ни одного знаменитого держателя этой линии, поскольку все его последователи разбрелись по своим собственным направлениям9. Хотя жиче стало одним из основных предметов в репертуаре многих тибетских учителей, оно так и не смогло создать прочной и стабильной среды из своих последователей, что, впрочем, было обычным явлением для йогических традиций Тибета конца одиннадцатого столетия. По большей части это объяснялось тем, что те, кого привлекали такие эксцентричные личности, в дальнейшем были склонны подражать их поведению и поэтому не были мотивированы на создание долговечных религиозных центров.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Помимо появления народной религии конец одиннадцатого столетия также ознаменовался расцветом интеллектуального творчества. Отчасти это было вызвано деятельностью переводчиков того времени, выражавших сомнения в отношении происхождения священных писаний ньингмы. Кроме того, они проявляли недоверие и к ньингмапинской классификации учений, включавшей в себя девять колесниц, а также к лексикону этой древней традиции. Такого рода критика в свою очередь породила рефлексивный подход к оценке аутентичности священных писаний. Как мы уже видели ранее, авторитеты сармы иногда испытывали серьезные трудности с определением подлинности священных текстов, а в знаменитом «Провозглашении» Подранга Шивы-О от 1092 года даже бесспорно индийские тексты и передающие их наставники порой осуждались за отсутствие добродетели. Все больше росло ощущение, в особенности в Западном Тибете, что индийский буддизм угрожающе многообразен и, чтобы справиться с его сложностью, тибетцам было необходимо получить от его лучших представителей соответствующие ситуации методы. Деятельность ряда более поздних пандитов, таких как Падампа или Праджнягупта, также способствовала возникновению этого дискомфорта, поскольку создавалось впечатление, что оба они создают новые учения в ответ на возникновение новых ситуаций. Со временем методологические стратегии начали фокусироваться на доктринальных категориях, правильной буддийской лексики, а также на стратификации текстов и учений, чтобы экзотерические и эзотерические (нетантрические и тантрические) учения не смешивались друг с другом.

Монахи Восточной винаи доминировали в экзотерических науках, и помимо самой Винаи они уделяли особое внимание писаниям Совершенства мудрости, Абхидхарме, Йогачарабхуми, а также другим священным текстам махаяны и связанным с ними работам. Мы точно не знаем, как именно они их использовали, но нет сомнений в том, что их изучение опиралось на системы обучения, существовавшие еще в имперский период. Одним из учебных предметов также была эпистемология, и нам известно, что, вероятно, в третьей четверти столетия старую систему изучение логики (tshad ma rnying ma) представляли два монаха: Дакпо Ванг-гьел и Кхьюнгпо Драксе. Сообщается, что они бросили друг другу вызов на состязание (возможно, в виде дебатов, а, возможно, что и в более узком смысле) на красном холме в Лхасе, где ныне располагается Потала38.

Таким образом, в Центральном Тибете имелись все предпосылки для распространения нетантрических учений из программ индийских учебных центров, и впервые это осуществилось усилиями Нгок-лоцавы Лодена Шерапа, племянника основателя Сангпу Нгока Лекпе Шерапа. Нгок-лоцава не был учеником Атишы, поскольку родился через пять лет после кончины бенгальского ученого, однако, это не помещало ему стать последовательным сторонником учения кадампы. В отличие от монахов Восточной винаи, которые делали особый упор на изучение священных писаний, якобы являвшихся «словом Будды», Нгок Лоден Шерап работал со специализированными трактатами (шастрами), написанными выдающимися учеными и представлявшими собой тексты, которым отдавали особое предпочтение интеллектуалы великих монастырей Индии. В этот корпус входили узкоспециализированные работы йогачары, в частности пять работ, приписываемых Майтрее, и, в особенности, эпистемологические сочинения Дхармакирти и его последователей.

Вполне возможно, что побудительным мотивом для выбора Нгоком Лоденом Шерапой такой специализации стало его участие в знаменитом собрании переводчиков (chos ‘khor), которое организовал Три Траши Цеде у себя в Толинге в 1076 г.39. Хотя и до, и после этого также происходили различные религиозные собрания, данное мероприятия стало своего рода переломным моментом, поскольку на нем присутствовало шесть или семь известных переводчиков, в том числе Зангскар-лоцава, восстановивший Джокханг. Среди них был и тантрический переводчик Рало Дордже-драк, что выглядит довольно странным, поскольку основой повестки дня данного собрания была нетантрическая схоластика. Похоже, что это погружение в среду высокоинтеллектуальных и целеустремленных ученых оказало на семнадцатилетнего Нгока очень сильное воздействие, и он решил взяться за изучение санскрита40. Однако, его обучение проходило не в самой Индии, поскольку нам известно, что Нгок в течение семнадцати лет работал в Кашмире с Парахитабхадрой, Бхавьяраджей, Садджаной и другими учеными.

Когда Нгок Лоден Шерап вернулся домой, он привез с собой несколько полностью завершенных переводов, а также множество индийских текстов. Кроме переводов, его перу также принадлежит большое количество комментаторских текстов и избранных исследований, как объемных, так и небольшого размера41. Эта деятельность не была лишена определенного риска, поскольку тибетцы выражали явное беспокойство по поводу того, что отдельные тибетцы сами создают религиозные материалы. Однако, такая реакция гарантировала повышенное внимание тибетских авторов не только к качеству создаваемых ими трактатов, но также и ко всем потенциальным возражениям. Но эта крайне консервативная позиция была в конечном счете обречена, поскольку основывалась на ошибочном понимании принципов самовоспроизводства буддийской интеллектуальной культуры. Авторские трактаты – вкупе с их источниками, научными лекциями и личными наставлениями – являлись как демонстрацией профессионального подхода к преподаванию, так и дополнительным стимулом для повторного исследования проблемных идей. При этом вполне очевидно, что, несмотря на свою изощренность и глубину, огромное количество буддийских доктринальных систем содержало и продолжает содержать в себе множество неразрешимых теоретических и доктринальных проблем и парадоксов, которые не поддаются адекватному разрешению.

|

|

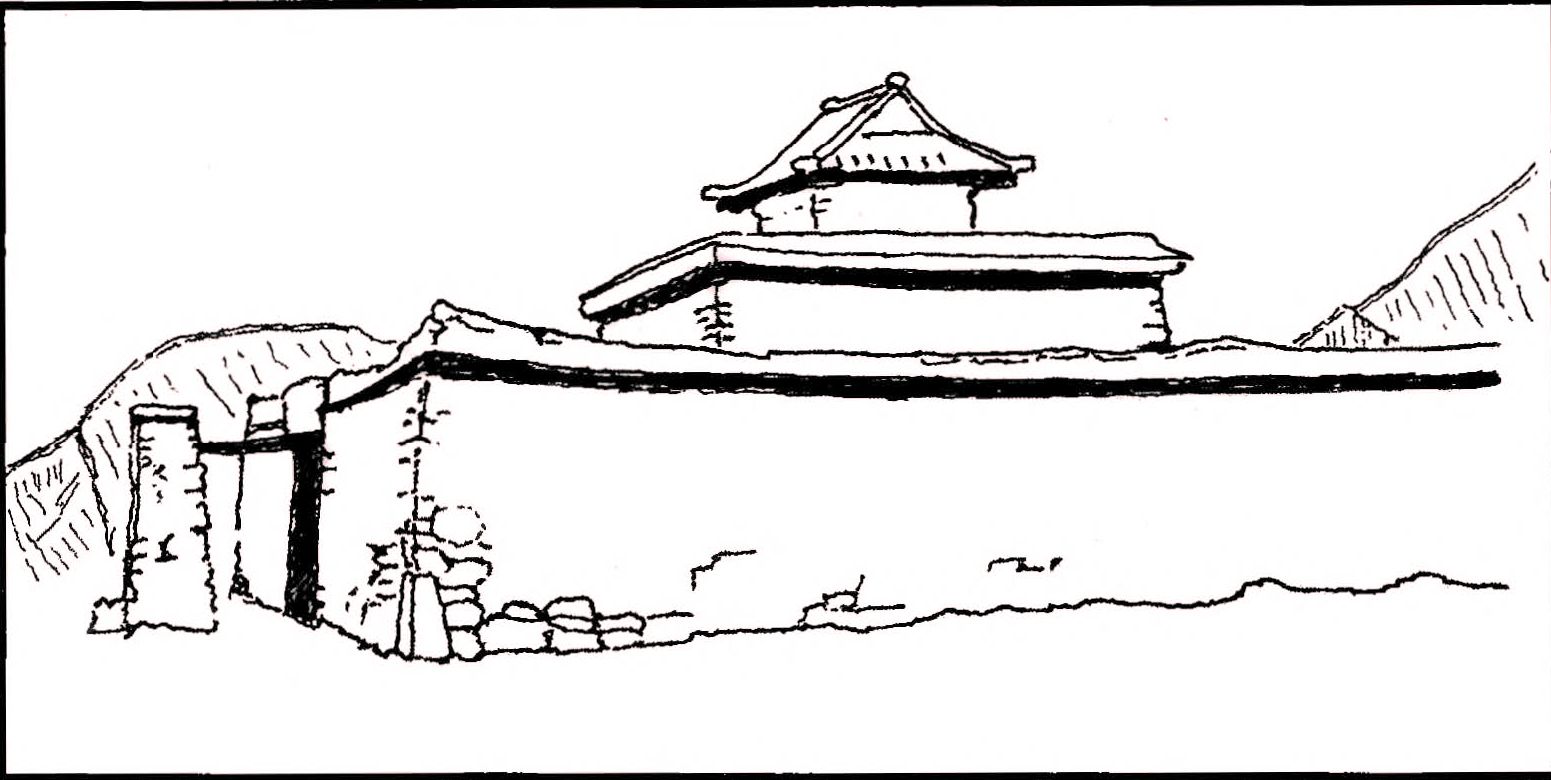

Илл. 17 Могила Нгока Лодена Шерапа. Прорисовка по фотографии Ричардсона

|

Однако, пока что тибетцы были еще весьма далеки всего от этого. Два трактата Нгока, опубликованные в Индии (о «Ратнаготравибхаге» и «Абхисамаяланкаре»), не предлагают решений спорных вопросов. Вместо этого в них в общих чертах описываются теоретические основы, исследуются структура и содержание их коренных текстов, а так же выстраиваются дискуссии в манере, понятной даже тем, кто не посвящен в тонкости махаянской мысли42. Смысл коренных стихов в них разъясняется достаточно простым языком, хотя порой и со слишком лаконичными пояснениеми43. В целом, эти два трактата Нгока являются прекрасными педагогическими пособиями того периода, и, возможно, именно поэтому они сохранились до наших дней. Большинство же других его работ, похоже, безвозвратно утрачены, и осталась только его могила, являющаяся местом паломничества (Илл. 17).

Помимо Нгока Лодена Шерапа нам известно о деятельности других монахов кадампы, которые в эти же времена начали трудоемкий процесс создания теоретической конструкции буддийского пути, которая могла бы включать в себя многое из того, что входило в их учебные программы. Как это видно на примере тантр, стандартный подход к данному вопросу основывался на установлении стратиграфии путей, которая производилась по двум направлениям. Во-первых, должны были быть описаны взаимосвязи между различными буддийскими путями, а, во-вторых, создано описание методов следования этими путями. Это был очень важный момент, поскольку одной из главных тем дискуссий в Тибете на протяжении последующих девяти столетий будет вопрос о том, дает ли махаянский метод совершенств (paramitanaya), следующий учению экзотерических писаний, результат, равный методу мантр (mantranaya), который использует тантрические практики и, как утверждается, может привести к полному пробуждению уже в этой жизни. Для монахов кадампы, как не определившихся с выбором, так и использовавших оба пути, вопрос был не только чисто академическим. Если бы их наследие, завещанное им «тремя братьями», не вело к пробуждению в духе тантрического пути, то их бы воспринимали как людей, затрачивающих множество усилий в течение длительного времени ради весьма посредственной цели. А это навряд ли бы способствовало поискам финансовой помощи для создания новых и весьма затратных в сооружении монастырей. Среди монахов кадампы были и те, кто пытался объединить несколько буддийских путей в рамках одной из махаянских идеологий, при этом некоторые из них использовали весьма спорный термин «махамадхьямака»44.

Необходимость описания (и обоснования) нормативного махаянского идеала заставила последователей Нгока Лодена Шерапа заняться разработкой учений и созданием соответствующих текстов, в которых была формализована архитектура поэтапного пути (lam rim) и поэтапного обучения (bstan rim)45. Тематическая структура этих текстов была аналогична структуре работы Потобы «Обучение на примерах», однако, они были ориентирована на более образованную аудиторию. Хотя в них затрагивались темы, аналогичные темам популярных произведений, разъяснились они с использованием научных дискуссий и цитат, а не с помощью назидательных фольклорных историй. Махаянские трактаты такого рода имели долгую историю, и были широко распространены еще до прихода буддизма в Тибет, ведь большая часть литературы йогачары и мадхьямаки как раз и посвящена подобным стратегиям. Но в связи с появлением новых доктринальных разработок махаяны, а также возникновением нового миссионерского пространства в виде все возрастающего количества центрально-тибетских храмов и монастырей возникла насущная потребность в новых синтетических формулировках, особенно заметная на фоне полемизированной атмосферы конца одиннадцатого столетия. Эта траектория развития буддийской литературы в конечном счете привела к появлению чрезвычайно популярной классики тибетского буддизма: «Драгоценного украшения освобождения» Гампопы и «Великого произведения об этапах пути» Цонгкхапы.

Другая разработка кадампинцев была тесно связана с предыдущими сочинениями. Ими был создан отдельный жанр медитационной литературы, известный как наставления по ментальному очищению (blo sbyong). Данные работы были посвящены фундаментальным практикам махаянской медитации и отражали увлечение кадампинцев «Бодхичарьяватарой» Шантидевы, включившего в главу о созерцании этого трактата материал из медитативных практик йогачары. Примерно к той же тематике относится и «Метод вхождения в махаянскую йогу», написанный Аро Еше Джунгне в десятом столетии. Причем, как утверждалось, данный текст был настолько авторитетен, что сам Атиша предпочитал его всем другим работам тибетцев46. Произведения, посвященные стадиям пути и ментальному очищению, были хорошо проработаны и согласованы между собой: в последних наглядно демонстрировалось практическое применение теоретических структур, обсуждавшихся в первых. Их совместное применение упрочило достоверность и подтвердило жизнеспособность поэтапного пути махаяны, что стало серьезным вызовом доминированию тантрических методов в У-Цанге одиннадцатого столетия.

Тантрическая наука, от которой, учитывая ее ресурсы и интересы, можно было бы ожидать гораздо большего, по-прежнему по большей части фокусировалась на переводах и ритуалах. Нет сомнений в том, что такие переводчики, как Марпа и Дрокми, были также авторами собственных тантрических сочинений. Однако, тематика тех немногих из них, что сохранились до наших дней (пусть даже только в виде названий), позволяет предположить, что их работы в основном были короткими текстами, посвященными разрозненным разъяснениям малопонятных тантрических наставлений47. У обоих этих выдающихся переводчиков были ученики, которые продолжили их экзегетические линии (bshad/gzhung brgyud) и стали авторами гораздо более обширных сочинений. Одним из таких учеников Марпы был Нгок Чокьи Дордже (1023–1090?), еще один выходец из клана нгок, члены которого были весьма значимыми личностями в тибетском буддизме одиннадцатого столетия. Считается, что он произвел систематизацию семи основных систем мандал, а так же основал храм Риво Кхьюнгдинг в Жунге, к югу от современного аэропорта Гонгкар48. Ученик Дрокми Селве Ньингпо написал чисто тибетский комментарий к Хеваджра-тантре, который по словам гораздо более поздних агиографов из-за своей доходчивости стал причиной напряженности его отношений с Дрокми49.

Два наиболее значимых произведения тибетской тантрической науки, сохранившиеся с тех времен, являются не комментариями, а трактатами, описывающими конкретные тантрические пути. «Общий обзор Гухьясамаджи» (gSang ‘dus stong thun) Го-лоцавы Кхукпы Лхеце представляет собой обширное и превосходно написанное введение в практику традиции Гухьясамаджи согласно учению школы Арья сиддхов Нагарджуны, Арьядевы и их последователей. В шести главах этой работы обсуждаются основные особенности личностей, природа явлений, омрачения на пути, введение в тантру посредством посвящения, тантрические методы практики и конечный плод50. Большинство глав довольно короткие, и такой конспективный подход к изложенным в них темам несколько непонятен, тем более, что свыше 80% текста приходится на Пятую главу, посвященную тантрическим методам. Вполне очевидно, что основной акцент в этом трактате сделан на описание ритуала, поэтому философские темы здесь представлены в качестве подмножество «реальности мантр» (mantratattva, стр. 369 и далее). Поскольку в данной работе автор почти не упоминает вопросы организации тантрической литературы, очень жаль, что до сих пор не обнаружено «Общее введение в Тантра-питаку» (rGyud sde spyi’i rnam bzhag), приписываемое этому высокообразованному, но имевшему сомнительную репутацию ученому одиннадцатого столетия.

Для сравнения с работой Го-лоцавы лучше всего подходит magnum opus самого представительного ученого-тантриста одиннадцатого столетия Ронгзома Чозанга, чьи выступления в защиту ньингмы мы уже рассматривали ранее. Ронгзом жил и трудился во второй половине одиннадцатого века, и в своей деятельности он опирался на наследие предшествующих наставников «природы ума» Великого совершенства (sems phyogs), самым известным среди которых был Аро Еше Джунгне. Ронгзом, безусловно, был одним из самых влиятельных интеллектуалов школы ньингма тех времен, и кроме того он считается автором обширного корпуса самых разнообразных текстов. Важной вехой в тибетской доктринальной науке является его «Введение в практику махаяны» (Theg chen tshul’jug pa)51. В данной работе истинность «природы ума» обосновывается в шести почти равных по объему главах посредством очень изощренных рассуждений с использованием категорий из литературы абхидхармы, йогачары, мадхьямаки и праджняпарамиты52. Те, кто знаком с этой литературой, которая в качестве интеллектуального наследия хранилась и передавалась тибетцами, начиная с имперских времен (kahma), в полной мере оценят легкость и утончённость его слога. А особенно впечатляет использование им в качестве экзегетического инструмента йогачаринской идеологии «трех природ» (trisvabhava).

Когда мы сравниваем работы этих двух наставников, Го-лоцавы и Ронгзома, то видим несомненную разницу их подходов к достижению поставленной цели. Ронгзом практически не упоминает ритуал, ведь для него Великое совершенство – это прежде всего метод осознавания реальности, и он постоянно возвращается к вопросам восприятия и феноменологии событийного горизонта. Это не означает, что Ронгзом не интересовался ритуалом как таковым. Он был настолько вовлечен в систему Ваджракилы, что одна из ее традиций даже была названа в его честь (Rong lugs phur ba), а сохранившиеся до наших дней его переводы санскритских текстов в целом носят ритуальный характер. Похоже, он полагал, что ритуал необходим для других средств обретения пробуждения, но не для Великого совершенства53. Го-лоцава, напротив, весьма скупо затрагивает философские вопросы, хотя однажды (стр. 73.2) он все же упоминает Великое совершенство при рассмотрении четвертого посвящения. Однако, выбранная им тематика и его подходы к переводческой деятельности точно отражают ориентацию индийских авторитетов десятого-одиннадцатого столетий, а его творчество, насыщенное цитатами и упоминаниями различных текстов и авторов, является настоящим монументом традиционной науки. Что касается Ронгзома, то создается впечатление, что он не считал чем-то важным упоминание сторонних источников, ведь даже Глава 51, специально посвященная текстам о Великом совершенстве, в основном заполнена цитатами без указания авторства, и только некоторые из них можно идентифицировать по названию.

С другой стороны, работа Ронгзома – это нечто вроде искажения пространственно-временного континуума, доктринальный курьез, перенесенный в конец одиннадцатого столетия. Его акцент на философские идеи и менталистическую доктрину отражает воззрения его собственной традиции, поскольку, как и ранние тантры ньингмы, Ронгзом, похоже, не проявлял особого интереса к новому ритуализму, пришедшему из-за Гималаев. А его работа так же отличается от работы Го-лоцавы, как тантры ньингмы, такие как «Тантра самопроявления чистой осознанности» (Rig pa rang shar chen po’i rgyud), от тантр сармы, таких как «Хеваджра-тантра». Помимо этого, в своих текстах Ронгзом старательно избегает большей части лексикона, методов аргументации и построения категорий, заимствованных из индийской науки того периода, даже несмотря на то, что все это уже было привнесено в Центральный Тибет Нгоком Лоденом Шерапом и его преемниками, а после двенадцатого столетия и вовсе стало обязательным практически для всех тибетцев пишущих на такие темы, как восприятие. Если рассматривать его деятельность в исторической ретроспективе, при этом принимая во внимание контекст его тантрических комментариев к произведениям ньингмы, то в целом создается впечатление, что Ронгзом предпринял последнюю попытку повторного утверждения традиционной учености имперского наследия, воспринимающей Великое совершенство как кульминацию всей буддийской сотериологии и опирающейся на махаянский лексикон.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Сильным религиозным институтам жизненно необходима широкая народная поддержка, т.к. только она гарантирует постоянный приток последующих поколений верующих. Что касается Тибета, то у нас есть все основания полагать, что со второй половины одиннадцатого столетия здесь началось активное вовлечение элитарных буддистских структур в развитие и распространение народного буддизма. Большинство из обсуждавшихся нами ранее систем были сфокусированы на потребностях элитарной прослойки религиозного сообщества: монахах, наставниках медитации и тантрических переводчиках, которые выступали в роли привилегированного аристократического класса, обладающего исключительными политическими и экономическими привилегиями. Однако, для успешного распространения буддизма среди простых тибетцев (dmangs) необходимо было создать ритуальные системы и сопутствующие им повествования, которые могли бы распространяться среди большого количества людей, не обременяя значительными расходами каждого отдельного человека. Стратегии, разработанные в целях интеграции мирян в буддистскую деятельность, включали в себя продвижение доступных для простого народа методов обучения, развитие культов любящих буддистских божеств (в особенности Авалокитешвары и Тары), распространение в общедоступных местах художественных изображений, проповедующих эти идеалы, а также создание легко запоминающихся стихов, используемых в качестве текстов песен.

Многие из этих стратегий были впервые применены наставниками кадампы уже после кончины Атишы в 1054 году. Хотя монастыри, основанные его непосредственными учениками, добились определенных успехов, они не обладали таким авторитетом, как Самье и другие ньингмапинские древние храмы, или как новые центры переводов Мугулунг, Дрово-лунг, Танак-пу и многие другие, принадлежавшие отдельным линиям движения сарма. Мы мало что знаем о развитии Сангпу Неутока при его основателе Нгоке Лекпе Шерапе, однако, у Дромтона, мирского ученика Атиши, основавшего монастырь Ретренг в 1056/57 годах, в те времена было относительно небольшое количество учеников. В «Синей летописи» говорится, что Дромтон имел постоянное ядро из шестидесяти медитирующих, в то время как другие источники приписывают ему восемьдесят учеников10. Как мы уже знаем, у ряда других монастырей были достаточно напряженные отношения с монахами Восточной винаи, поэтому они не имели твердой позиции в части своей принадлежности к традиции кадампа. Это обстоятельство изменилось благодаря деятельности «трех братьев» (mched gsum), как называли трех монахов кадампы, которые создали новую идентичность монахов-махаянистов: вовлеченных в медитацию и распространяющих чистую Дхарму среди простых тибетцев.

Этими «тремя братьями» были Пучунгва Жону Гьелцен (1031–1109), Ченнга Цултрим-бар (1038–1103) и Потоба Ринчен-сел (1027–1105), и все они первоначально являлись учениками Дромтона в Ретренге. Именно в эти времена традиция кадампы действительно стала единым целым, и тибетские писатели единодушны в своем утверждении, что наименование «кадампа» или «джово кадампа» впервые было использовано в качестве характеристики учеников Дромтона11. Будучи выходцем из клана Зур, Пучунгва Жону Гьелцен был ординирован в Гьеле Лхакханге в качестве монаха линии Восточной винаи, к которой принадлежало большинство монахов кадампы12. Считается, что некоторое время он учился у Атиши в Ньетанге, а также провел семь плодотворных лет с Дромтоном в Ретренге. Несмотря на то, что Пучунгва был очень сведущ в священных писаниях «совершенства мудрости» и сопутствующей литературе, он решил специализироваться на медитативной практике махаяны.

Как и в случае с Дрокми и Марпой, линия передачи Атишы теоретически разделилась на тех, кто специализировался на медитации (sgrub brgyud) и тех, кто сосредоточился на экзегетических системах (bshad brgyud). Сам Пучунгва, хотя и обучался обоим направлениям, на самом деле являлся представителем первого и проводил свои дни в созерцании с относительно небольшим количеством учеников. Однако, его мистические способности и таинственность личности превратили его в мифического главного героя тайной литературы кадампы: «Книги кадампы» (bKa’ gdams glegs bam), созданной в двенадцатом и тринадцатом столетиях13.

Такой таинственностью биографии не мог похвастаться Потоба Ринчен-сел, который стал чем-то вроде публичной знаменитости Центрального Тибета14. Он являлся еще одним членом клана Ньо, посвятившим себя религиозной карьере, и был ординирован в монахи преемником Луме Нгоком Джангчубом Джунгне в Йерпе, где первоначально обучался у Нагцо, а затем встретил Атишу. Потоба Ринчен-сел решил продолжить свое образование у Кхутона Цондру (1011-75) и стал специализироваться на интеллектуальных темах (mtshan nyid). После смерти Атишы он отправился в Ретренг, где познакомился с двумя другими «братьями» и продолжал работать над текстами в течение семи лет.

С жизнью и деятельностью Потобы тесно связана судьба третьего «брата», Чен-нги, выходца из другого великого религиозного клана Ва/Ба, члены которого в имперские времена занимали главенствующее положение в буддистском сообществе15. В возрасте семнадцати лет Чен-нга принял монашеские обеты в храме Восточной винаи в Толунге, где и встретил Атишу, недолго проживавшего неподалеку. В результате этой встречи Чен-нга загорелся желанием посетить Бодхгаю и начал изучать санскрит, желая стать переводчиком. Однако его планы изменились после того, как в возрасте двадцати пяти лет он встретил Дромтона, т.к. основатель Ретренга призвал Чен-нгу отказаться от его намерений сделаться переводчиком, а вместо этого предложил стать его учеником. Как и Потоба, Чен-нга также провел семь лет с Дромтоном, служа ему в качестве монашеского адъютанта (отсюда его имя: sPyan-snga = помощник) и в основном изучая литературу, посвященную «этапам пути». Из-за своего участия в защите учений кадампы «трое братьев» считали себя реинкарнациями троих из шестнадцати великих архатов, твердо защищавших Дхарму Шакьямуни, однако, народная молва со временем превратила «трех братьев» в трех великих бодхисатв: Авалокитешвару, Манджушри и Ваджрапани.

После смерти Дромтона в 1064 году община Ретренга начала постепенно разрастаться благодаря усилиям следующего настоятеля Нелджорпы Ченпо (ум. 1076). Однако, «трое братьев» отправились в другие районы Тибета, таким образом начав свою жизнь странствующих миссионеров. В ответ на элитарный уклон большинства распространенных в те времена форм буддизма кадамповцы начали продвигать более эгалитарный идеал буддийского учения. В своей литературе они бережно хранили наставление, приписываемое Атише, согласно которому монахи «с этого дня не обращают внимания на имена, не обращают внимания на кланы, но с состраданием и любящей добротой всегда медитируют на мысли о пробуждении (bodhicitta)»16. Этот идеал был широко распространен в индийском буддизме и на словах признавался в Тибете одиннадцатого столетия, однако его реализация означала коренное изменение педагогического метода, поскольку в этом случае монахи должны были доносить буддийские идеи до всего населения. В конце концов, такие изменения было реализованы Чен-нгой и Потобой, которые разработали особый стиль преподавания, включая в свои презентации народные образы и короткие рассказы17. Кадампа объясняет это тем, что, в частности, Потоба внимательно слушал ученика Атишы Кхутона, читал священные писания, а также проявлял повышенное внимание к народным образам и выражениям, всегда ища лучшие способы донести до простых людей сущность буддийского послания18.

Черпая наглядные примеры из различных источников, Потоба насыщал свои лекции живыми образами, с поразительной ясностью подчеркивающими буддийские идеи19. Так, когда мать теряет сына, она все время думает о нем, во сне и наяву, и всегда говорит о своем умершем мальчике, и таким же образом нужно постоянно размышлять о тройственной драгоценности. Нужно идти по пути пробуждения, как странствующий купец, ибо что бы ни случилось, купец смотрит на все положительно: если идет снег, то это хорошо для копыт лошадей; если пойдет дождь, то не будет разбойников.