····················································································································· |

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

| |

Затем там появятся отшельники, – твердо приверженные заветам Шакьямуни и навечно преданные декламации мантр, – которые будут работать на благо учения.

Я буду говорить о них, О Повелитель, тех, кто будет жить, когда лучший из мудрецов, Превосходное Бесподобное Око Мира, уйдет от нас – так что слушай внимательно!

Более того, нет никаких сомнений, что с завершением нашей эры произойдет выхолащивание проповеди Учителя и появятся монахи, обладающие влиянием в политических сферах.

Manjusrimulakalpa, XXXVII: 933–935 (1)

|

Социальные изменения в раннесредневековой Индии оказали влияние на все ее институты, хотя и в неравной степени, воздействуя на одни гораздо больше, чем на другие. Отдельные элементы социальной структуры, такие как джайнские традиции и светские военные системы, отреагировали на них гибко, создав свои собственные стратегии выживания. У некоторых форм культурной жизни начался период расцвета, в особенности это касалось структур, принадлежащих к окружению местных правителей. Эти группы были вовлечены в разработку межнациональной идеологии утонченной культуры и ее отображение на политическом уровне (2). В это же время буддистские общины столкнулись с нападками извне и наличием серьезных проблем внутри. Создается впечатление, что жизнеспособность, которую монашеские и мирские институты демонстрировали до и в период правления Гуптов, начала постепенно утрачиваться под воздействием череды вызовов как на институциональном, так и на идеологическом уровнях. Наши источники информируют о значительном уменьшении внешней поддержки и снижении доверия к учению внутри буддистских общин, в связи с чем буддисты больше не могли ссылаться на очевидные преимущества участия в их деятельности. Поэтому неудивительно, что представители средневековой ортодоксии, такие как Шанкара (Sankara), смогли успешно представлять заповеди Будды как преднамеренный обман, вводящий массы в заблуждение и ведущий их по ложному пути (3).

Целью этой главы является описание изменений в буддистском сообществе под воздействием приливов и отливов в раннесредневековых политических, экономических и религиозных пространствах. Система координат здесь будет несколько ограничена по сравнению с главой 2, поэтому мы сможем исследовать то, как масштабные социально-политические реалии влияли на миноритарную буддистскую культуру. Последующие главы будут посвящены развитию эзотерического буддизма в рамках этой ограниченной системы координат. Как будет показано далее, эта новая форма буддийской практики возникла одновременно и как реакция на деградацию социально-политической среды, и как стратегия религиозного переформатирования перед лицом беспрецедентных вызовов буддистским институтам. Имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что рост и развитие буддийских эзотерических форм стали результатом сложной взаимосвязи внешних социальных факторов и внутренних движущих сил сангхи (samgha). В конце концов, создается впечатление, что из всех буддийских систем мантраяна (mantrayana) была больше всех вовлечена в социальную и политическую жизнь, а также являлась наиболее адаптированной к средневековому индейскому ландшафту разновидностью буддизма.

В ходе нашего исследования нам также следует обратить внимания на вопросы организации деятельности и распределения властных полномочий, поскольку поворот к эзотеризму сопровождался изменениями в системах принятия решений на социальном уровне. В этом отношении в раннем средневековье в центре принятия решений в буддистских структурах оказываются три социальные группы: монахи ортодоксальной сангхи (samgha), образованные буддистские миряне и новая формация буддистских личностей, представленная «совершенными» (siddha, сиддха). При этом, образованные миряне, имевшие узкую махаянскую направленность, со временем утратили свое влияние в средневековом обществе, поскольку они были первыми, кто испытал радикальное изменение индийской жизни на экономической и политической аренах. Таким образом, они стали первыми жертвами новой эпохи. Поэтому в скором времени власть перешла к неустойчивому союзу между монашеством и все более радикальными сиддхами (siddha), находившимися на социальных границах буддистского сообщества. В последующих главах рассматриваются различия между институциональным и неинституциональным эзотеризмом, среди которых первый основан на решениях, принимаемых преимущественно в монашеском сообществе, а второй является продуктом буддийской культуры сиддхов. А в этой главе мы будем исследовать обстоятельства, определившие и обусловившие изменения в средневековой буддистской среде и, само собой разумеется, мантраяну (mantrayana).

Настоящая глава посвящена шести специфическим реалиям постгуптовского буддистского мира. Некоторые из них были следствием изменения характера вовлеченности мирян в жизнь монастырей, в то время как другие по своей природе были связаны главным образом с монашеством. Во-первых, старая система буддийского патронажа потеряла свою прежнюю опору и требовала поиска новых источников поддержки. Во-вторых, поскольку этот поиск новых источников имел ограниченный успех, наблюдалось сокращение количества и географического охвата буддистских учреждений. Монастыри, по сути, прекратили свою деятельность в долинах рек Кришна и Годавари и сосредоточились в северных и южных уголках Индии. В-третьих, изменился характер участия женщин в буддистской деятельности, что объясняется как нехваткой ресурсов для содержания полностью ординированных монахинь (способствовавшей исчезновению сангхи монахинь в этот период), так и общим сокращением числа женщин, вовлеченных в буддистские мирские практика любого вида. В-четвертых, рядом буддийских интеллектуалов была разработана радикальная форма скептицизма – прасангика мадхьямака (prasangika madhyamaka), которая претендовала на высокий интеллектуальный уровень и была достаточно успешной, отчасти благодаря своему экстремизму. В-пятых, другие буддийские интеллектуалы увлеклись разработкой буддийской версии брахманической эпистемологии с сопутствующей деградацией традиционной буддийской схоластики, основанной на Абхидхарме. В-шестых, с одновременной сменой патронажа и правил выживания многие буддистские монастыри превратились в вотчинных землевладельцев, что привело к значительному росту размеров некоторых великих монастырей и появлению новой категории – «супермонастырей» (mahavihara, махавихара). Эти великие структуры, в свою очередь, создавали обширные учебные программы, которые поддерживали новое интеллектуальное направление буддийской традиции.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

Следствием всех этих событий стали значительные изменения в системе финансирования и этических принципах покровительства, а также сокращение возможностей буддистских институциональных структур. Что касается первого, то со временем стало ясно, что буддисты больше не могут полагаться на симбиотические отношения с торговыми гильдиями для финансирования своих крупных и дорогостоящих учреждений, и что их позиции в государственных церемониях, связанных с царской властью, также оказались под угрозой. Экономический климат конца седьмого столетия, который раньше способствовал относительно быстрому накоплению капитала и сопутствующего ему росту социального положения, теперь изменился и стал неблагоприятным для тех, кто пробивал себе дорогу к власти через финансы. С появлением арабов на морских путях и согдийцев в Центральной Азии экономические методы больше не были привилегией индийцев. Получалось так, что для вновь созданных социальных групп единственным перспективным направлением был военный авантюризма, и некоторые из них выбрали именно этот путь. Вследствие этого, экономические возможности стали все больше перемещаться в политический сектор, поэтому буддистские монастыри чувствовали себя в безопасности в основном на тех территориях, где буддистские традиции не рассматривались как противник государства или поддерживаемых государством социальных групп. Еще одной серьезной проблемой для буддистов стало то, что индуистские божества и ритуальные системы пуран, как оказалось, гораздо лучше подходят к потребностям и ценностям, культивируемым в средневековых государствах.

Не вызывает сомнений тот факт, что традиционный альянс с представителями торговых структур давал возможность торговцам и монахам решительно и эффективно бросать вызов общепризнанной системе власти. Священные тексты, такие как «Матанги-сутра» (Matangi-sutra) – еще совсем недавно считавшаяся вводной историей к «Сардулакарнавадане» (Sardulakarnavadana) – подтверждают достоверность отношения буддизма к бесправным слоям населения, в данном случае к внекастовой женщине, которая становится архатом (38). Эти повествования указывают на приверженность буддизма принципам эгалитарной сотериологической структуры и квази-эгалитарной социальной системы. Столкнувшись с такими видами социальной легитимизации, брахманистский схематизм был вынужден принять ряд специальных стратегий, таких как парадигма «смешения каст» (varnasamkara, варна-санкара), согласно которой все новые касты объявлялись результатом межкастовых браков. Это позволило ему справиться с такими специфическими обстоятельствами, как внезапный рост числа людей, ранее принадлежавших к племенам или иным образом находившихся за пределами кастовой системы, которые стали утверждать (или имели такое право) о своей принадлежности к какой-либо касте. И наоборот, буддистские институты заявляли, что для подтверждения своей аутентичности этим народам заведомо не требуется брахманистская легитимизация, при этом утверждая о несостоятельности такой социальной валоризации буддисты опиралась на вполне приземленные методы (в особенности на финансовые).

Со своей стороны, буддийские монахи значительно преуспели в легитимизации новых социальных групп, которые утвердились на позициях политической или военной власти и стремились подтвердить свой статус с помощью каких-либо религиозных или ритуальных средств. Одним из ритуалов, который буддисты применяли с неизменным успехом по всей Индии, являлся культ ступы. Это был один из спонсируемых высшей властью ритуалов, посредством которых местные правители – независимо от их религиозных убеждений – утверждали себя на позициях имперской власти. Освящение ступы, тщательно продуманные пожертвования монашеским центрам, а также выполнение одной или нескольких великих церемоний ведической шрауты (srauta) использовались в качестве взаимодополняющих, но не интегрированных сценариев для утверждения имперского могущества. Как указывает Inden:

«До восьмого века Будда занимал положение вселенского божества, и ритуалы, посредством которых правитель обретал имперский статус, представляли собой детально проработанные церемонии дарения, включавшие в себя пожертвования буддийским монахам и помещение символического Будды в ступу. . . . Эта картина изменилась в восьмом столетии. Будда как верховное имперское божество был заменен на одного из индуистских богов (за исключением Палов из Восточной Индии, родины Будды), а выполнение ритуалов шраута как отдельных церемоний по большей части было прекращено» (39).

Хотя мы и не можем знать, насколько массово в действительности использовались такие ритуалы, политические буддистские обряды (за некоторыми исключениями) в конечном итоге отошли на второй план в связи с развитием церемоний пуранической коронации (rajyabhiseka, раджьябхишека). Эта ритуальная трансформация, произошедшая в общественном пространстве, не могла не оказать глубокого влияния на эзотерический ритуализм, о чем мы еще будем говорить далее.

Буддисты начали утрачивать свое привилегированное положение даже в покровительстве маргинальных этнических групп. Прежней буддийской монополии на отношения с варварами, изгоями, иностранцами и прочими отверженными в раннем средневековье смогли эффективно противодействовать сначала миссионеры пашупатов (pasupata), а затем и брахманы, которые, похоже, охотно переселялись в сельскую местность на условиях предоставления им земельных наделов. В частности пашупаты были первой полуортодоксальной группой отшельников (samnyasin, санньясин), способной соперничать с ревностным буддистским прозелитизмом как в среде маргинализированных индийцев, так и неиндийцев. Даже буддистские монархи поддерживали эту группу шиваитских аскетов, о чем свидетельствует эпиграфическая надпись Нараянапалы (Narayanapala) на плите из Бхагалпура, датируемая около 900 г. н.э. (40). Похоже, что эти аскеты вели свою деятельность в сотрудничестве с брахманами, однако, методы их взаимодействия пока еще плохо изучены. Создается впечатление, что пашупаты занимали центральное положение в дворцовых храмовых сооружениях и были главным объектом институционального покровительства, а брахманам выделяли необработанную землю в непосредственной близости от храмов. Мы можем предположить, что в этих случаях брахманы на самом деле выступали в роли священников и удерживали храм в центре внимания мирян, устанавливая и совершая брахманические обряды, хотя пашупаты также иногда упоминаются как священнослужители, выполняющие ритуалы. Хотя такое взаимодействие, начиная с шестого столетия н.э., широко распространилось по всей Индии, именно в Камбодже религиозная культура брахманов наиболее очевидно узурпировала позиции буддизма, которыми он ранее обладал в различных слоях общества (41). Ранняя религиозная эпиграфика (604 и 624 г.г. н.э.) относится к брахману Видьябинду (Vidyabindu), но последующие надписи 627 года Видьявишешы (Vidyavisesa) и 639 года Видьяпушпы (Vidyapuspa) указывают на освящение лингамов и отпечатков стоп Шивы и заявляют, что пашупаты должны сохранять свои ритуальные привилегии в этих местах ( 42).

Мы можем только представить, насколько тревожной была череда этих событий для администраций буддистских учреждений. В середине седьмого века в течение нескольких десятилетий перестали действовать наиболее эффективные стратегии поддержки буддистских структур, которые были присвоены другими религиозными сообществами, успешно представлявшими себя в качестве преемников первоначальных буддийских инициатив. Кроме того, согдийские манихеи и индийская шиваитская система пашупатов присвоили себе отдельные формы буддийской религиозной терминологии и иконографии для использования в собственных целях. Мы знаем, что в Китае правительство императора Сюань-цзуна (Xuanzong) сочло необходимым ограничить деятельность манихеев 732 г. н.э., обнаружив, что они представляют себя буддистами. Аналогичным образом, иконография пашупатов изображает своего мифического основателя Лакулишу (Lakulisa) с точным повторением жеста «поворота колеса Дхармы» (dharmacakrapravartana-mudra, дхармачакраправартана-мудра), а иногда и с головой, полностью покрытой плотными завитками и увенчанной выступом (usnisa, ушниша), характерными для Будды, что является откровенным заимствованием буддистской иконографии (43). Теряя ранее безопасные социальные и экономические ниши, быстро разрушавшиеся в новой культуре, все более и боле ориентированной на саманта-феодальные (samanta feudal) формы и военный авантюризм, индийские буддисты пытались вымаливать, заимствовать или напрямую присваивать новые основы для институционального выживания.

К несчастью для монахов, вхождение в феодальные культуры, вовлеченные в приспособленческую воинственность, предполагало, что религиозные группы, получающие покровительство правителей, подвергнут переоценке свое поведение и на деле будут доказывать свой авторитет. Это подводит нас ко второму пункту: проблемам, которые были у буддистов с эволюционированием этики покровительства. Хотя это и правда, что некоторые ярые милитаристы, преуспевшие в создании конфедераций воюющих сторон, в конечном счете нашли свой путь к буддийскому учению, такое происходило достаточно редко. Некоторые из региональных лидеров закрепляли свои монархические позиции посредством буддадхармы (Buddhadharma), но при этом отнюдь не ясно, начинали ли они свою деятельность как сторонники буддизма. Возможно, что наиболее определенно это можно сказать только о членах династии Пала (Pala), вставших на этот путь около 750 г. н.э. Конечно важен и тот факт, что когда они впервые появились на исторической арене у них не было претензий на статус кшатриев, а современные данные говорят нам о том, что они могли быть шудрами или даже внекастовыми. К примеру, «Манджушримулакальпа» (Manjusrimulakalpa) содержит два описания Гопалы (Gopala I, первый в династии Палов, правл. 750—770 г.г. – прим shus). Первое дается с точки зрения монаха из Мадхьядеши (Madhyadesa) и звучит весьма благоприятно, в то время как стихи, представляющие мнение монахов из Гауды (Gauda), содержат очень уничижительные трактовки (44). Очевидно, что такое разнообразие мнений отражает поведение этого монарха династии Палов по отношению к буддистским сообществам в определенных местах своей империи. Монахам Мадхьядеши нравилось, что он строил монастыри и нес с собой справедливость, в то время как монахи Гауды просто заявляли, что время его правления было неправедным, а заповеди Будды попирались.

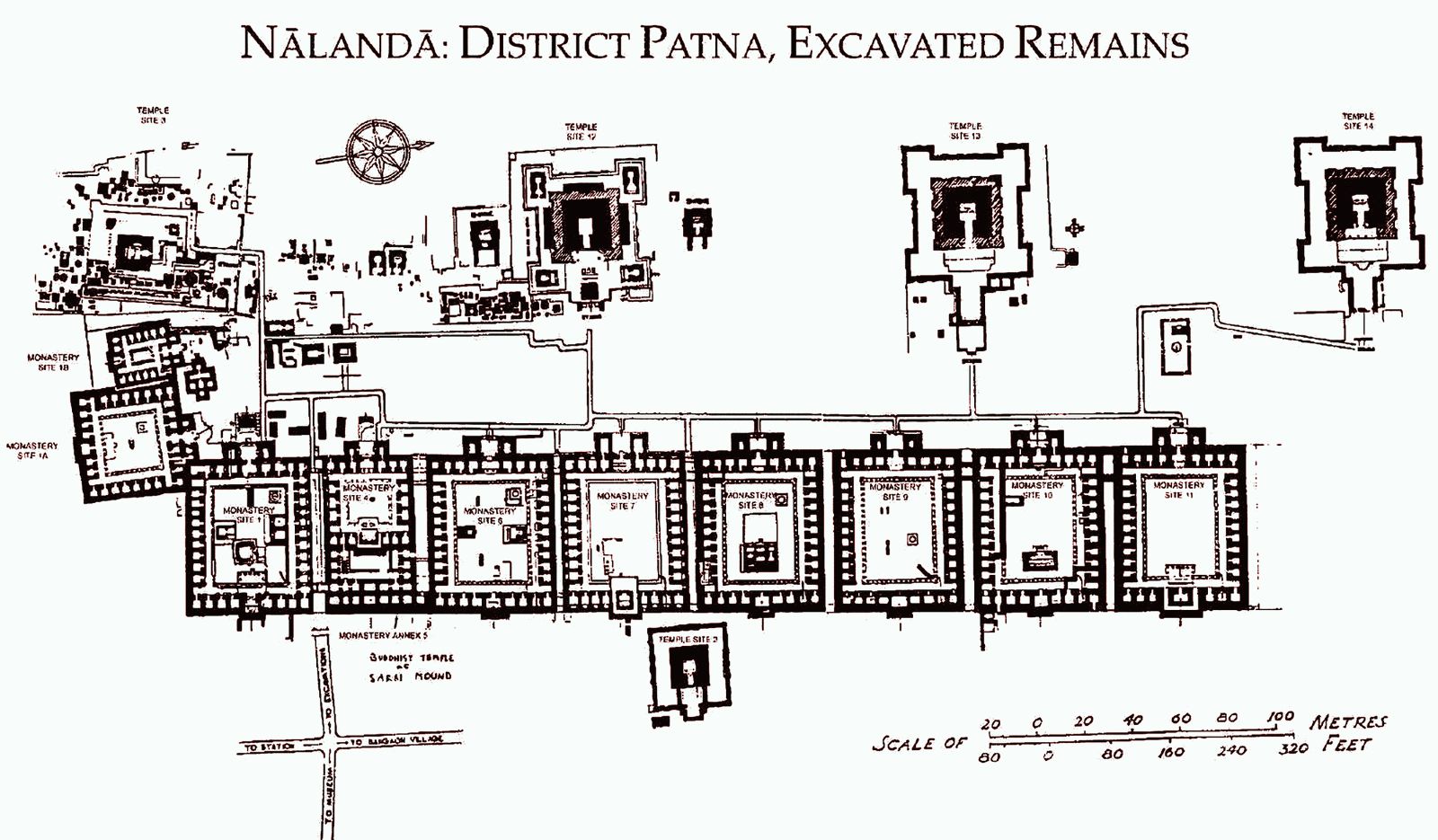

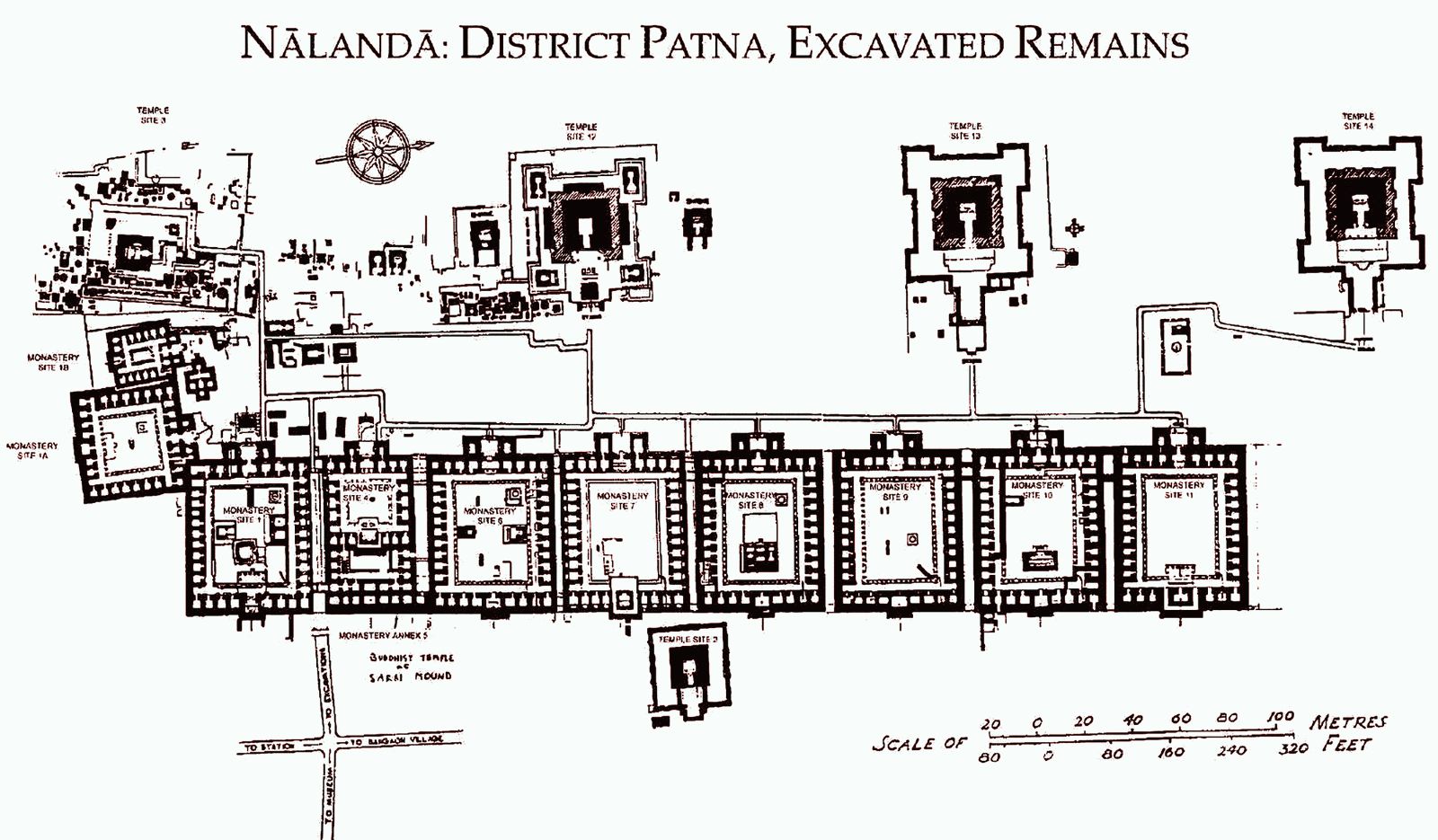

В целом, у буддистских учреждений не получалось эффективно бороться за покровительство со стороны милитаризированных правителей, которые все чаще находили, что их чаяньям лучше всего соответствуют ценности и риторика шиваизма. Шиваитские системы позволяли такие модели поведения, которые буддистские не могли поддерживать в принципе, поскольку даже самые синкретические буддистские системы не были настолько открыты для обсуждения вопросов насилия, власти и самовосхваления, как средневековые представители шиваизма. Сравнение эпиграфических надписей, высеченных при освящении культовых сооружений буддистскими и шиваитскими властителями, позволяет понять, как этические позиции каждой из этих религиозных традиций определяли риторические обороты их сторонников. Хотя можно найти множество примеров такой эпиграфики, для сравнения я выбрал два наиболее характерных. Первый включает в себя отрывки из надписи Девапалы (Devapala, правл. 812–850 г.г. н. э.), подтверждающей сооружение реликвариев и монастырей его другом Сатьябодхи (Satyabodhi), тогдашним настоятелем Наланды. Второй является частью декларации правителя Калачури (Kalachuri) Ювараджадевы II (Yuvarajadeva II, правл. 980–990 г.г. н.э.), который посвящает часть налога с торгового города на поддержку своего друга Агхорашивы (Aghorasiva) и монастыря Хаухалешвара (Hauhalesvara). Царственные и религиозные персонажи в обоих посвящениях являются высоко почитаемыми и очень значимыми для своих религиозных и светских династических линий. Но независимо от этого, нашей главной задачей в данном случае является представление образа действий и личных качеств правителей.

Эпиграфическая надпись Девапалы из Гхосравана (Ghosrawan)

В ту пору, оставаясь здесь на долгое время, он, воплощение разума, почитаемый всеми владыка земли, прославленный Девапала, сиял как солнце, наделенный величием, заполняющий сиянием все части света своим ежедневным восходом и рассеивающий покрова тьмы. Он, тот, кто друг и сам как монах, как будто сама рука святого монаха Сатьябодхи, решением собрания монахов был неизменно предан защите Наланды и непоколебим в отношении единства Сангхи. Практикуя щедрость в отношении тех, кто является друзьями всех живых существ, предлагая все, что у него есть, а также свое мужество, пылко направленное на достижение совершенной мудрости, и соперничая с другими своими превосходными достоинствами, живя здесь все время, пока его священный долг не был выполнен, он поднял знамя своей славы в северном регионе на двух флагштоках своего семейства. Независимо от того, какие заслуги были приобретены благодаря возведению этого здания, которое является как бы лестницей в город спасения, вся эта группа людей, возглавляемая окружившими его старейшинами и включая его родителей, сможет достичь совершенной мудрости (45)!

Эпиграфическая надпись Ювараджадевы II из Билхари (Bilhari)

(Описывающая его предка Кеюраваршу (Keyuravarsa)) Даже когда его войска шли на покорение тех, кто защищал свои жилища, веселясь, как во время разрушения вселенной, так, чтобы возбудить мрачные предчувствия трех миров, ни одна пылинка не могла подняться с земли, затопленной потоками слез, текущими из глаз жен его врагов, которые снова и снова попадали в плен. . . . Он усыпал поля сражений головами своих высокомерных врагов, которые, исполнившись яростью, нападали на него, – их головы, с частями черепов падающих на землю, были раздавлены железными руками ликующих вампириц (vetali, ветали), жаждущих крови, капающей из частей тела, пораженных его звенящими быстрыми стрелами – и которые были удостоены лишь мимолетного взгляда божественных дев, парящих в небесах. «Наш правитель – воплощение Рудры, . . . наш правитель – железные оковы для обуздания своенравных князей!» Когда множество прекрасных поэтов постоянно произносили такие блестящие слова лести, разум его врагов, присутствующих в зале для аудиенций, испытывал ни с чем не сравнимые страдания.

Нам следует избегать поспешных выводов о том, что в подобных надписях описывается реальная картина, тем более что в конце панегирика Ювараджадевы II эти публичные строфы приписывают поэтам, пишущим ради лести. Таким образом, из них ни в коем случае не следует, что буддистские правители непременно были менее кровожадными, чем небуддистские. Эти надписи содержат риторические высказывания для публичной демонстрации и в целом имеют лишь незначительное отношение к действительности. Хотя буддистские монархи и могли следовать определенным идеалам, связанным с буддадхармой, это вовсе не означает, что они были способны соблюдать принципы ненасилия во все более и более милитаризируемой культуре. В медной пластине из Наланды тот же Девапала описывается как «действующий в качестве наставника (гуру) при инициации всех жен своих врагов, находящихся в состоянии вдовства» (47). Аналогично, на пластине Нараянапалы (Narayanapala) из Бхагалпура (Bhagalpur) описывается его «меч, который в действительности был голубым, как лотос, но из-за страха перед ним для врагов казался желтым и красным (так как он пил их кровь), когда мерцал на переднем крае битвы» (48).

Ранние буддийские идеи о ненасилии подчас могли содержать неоднозначные трактовки. Еще довольно давно Demieville обратил внимание на раздел в «Бодхисаттвабхуми» (Bodhisattvabhumi) Асанги (Asanga), который позволяет бодхисатве участвовать в убийстве воров или разбойников, которые собираются совершить один из пяти грехов немедленного возмездия, после чего в ад должен был попасть бодхисатва, а не преступники (49). В этом же разделе бодхисатве позволяется свергнуть или иным образом удалить правителя, военачальника или злонамеренного министра, угнетающих его народ (50). Такие действия оправдываются отнесением их к категории «искусных средств» (upayakausalya, упая-каушалья) бодхисатвы и могут быть предприняты исключительно для служения живым существам, т.е. в этом случае бодхисатва заменяет собой другого и страдает вместо него. Эта та же категория допускает широкую свободу сомнительного поведения с единственным условием, что все действия ни в коем случае не должны предприниматься от имени бодхисатвы (svahitaya, свахитая), но только на благо других (parahitaya, парахитая). Очевидно, эта доктринальное обоснование использовалась представителями буддизма для оправдания агрессии со стороны их любимых монархов. В частности, китайский монах Сюаньцзан (Hsuan-tsang, Xuanzang) повторяет в своих записках длинное мифологическое оправдание обширной и изнурительной военной кампании Харшы (Harsa) против Шашанки (Sasanka) в начале седьмого столетия н.э.(51).

Но все-таки, должна существовать какая-то связь между характером этих заявлений и фактической склонностью царской власти к военному возвеличиванию себя как за счет противников, так и за счет своих подданных. Создается впечатление, что главное место в этом процессе занимало представление своей идентичности. У вишнуитских царей были панегирики, написанные на самих себя, в которых они демонстрировали свое подражание праведному насилию инкарнаций Вишну, заимствованному из сюжетов расширяющегося корпуса пуранической литературы. Например, в эпиграфической надписи на колонне из Бхитари (Bhitari) изображен Скандагупта (Skandagupta), бегущий к своей матери, чтобы с радостью сообщить ей о смерти врагов. Точно так же, это сделал Кришна, хотя другие надписи вишнуитов, как кажется, больше акцентированы на насилии инкарнации в форме Человека-Льва (Narasimha, Нарасимха) (52). Ну а шиваиты, как видно из приведенной выше эпиграфической надписи Ювараджадевы II из Калачури, часто являются теми, кому доставляет удовольствие попытки превратить мир в погребальные земли Махешвары. На самом деле, царские надписи шиваитов в целом являются самыми экстраординарными документами из-за сочетания религиозного рвения, эротической чувственности и красочных жестоких образов.

Однако, возможно, наилучшим показателем таких различий является изменение эпиграфической лексики после того, как монарший дом демонстрирует смену религиозных предпочтений. Иногда такое происходило с Палами (Pala) и Бхаумакарами (Bhaumakara). Первые – известная династия, правившая в Магадха-Гауде (Magadha-Gauda), а последние управляли большей частью Ориссы примерно с 736 по 930 годы, до того, как их сменили Сомавамши (Somavamsi), расширившие свои владения из Дакшины Косалы (Daksina Kosala). В случае с Палами, поучительным примером является почитавший Шиву Виграхапала (Vigrahapala, правл. ок.1058-1085 г.г.), который в своих действиях описывался как «Повелитель смерти для клана его врагов», т.е. в манере, далеко выходящей за рамки риторики его предшественников (53). В случае с Бхаумакарами мы можем сравнить дарственную надпись Субхакарадевы (Subhakaradeva, правл. ок. 790–810 г.г.) из Неулпура (Neulpur), являющуюся весьма показательной с точки зрения традиционных буддийских ценностей, с гораздо более агрессивным текстом на пластине из Талчера (Talcher) его потомка Шивакары (Sivakara, правл. 885–894 г.г.) (54). В то время как предыдущий правитель декларирует «защиту своих подданных как свою высшую цель» и «старается уменьшить страдания мира, вызванные действиями его родственников», последний хвастается тем, что его старший брат «не проявлял деликатности, круша лотосоподобные головы неодолимых врагов».

Таким образом, буддийская идентичность, как минимум, заставляла демонстрировать сострадательную активность, присущую бодхисатвам. Например, когда Девапала восходил на трон, он неоднократно заявлял, что делает это как бодхисатва, стремящийся достичь состояния Будды после паринирваны предыдущего мирового наставника (55). Более того, эта идеология признавалась не только буддистами, но и небуддистами, и во всей литературе на протяжении раннего средневековья буддисты изображались особенно сострадательными к другим живым существам. В «Харшачарите» (Harsacarita) Баны (Bana) (ок. 630 г. н.э.) буддистский монах Дивакарамитра (Divakaramitra) становится одним из главных действующих лиц развязки этой саги. Харша (Harsa) ищет свою сестру Раджьяшри (Rajyasri), чьи муж Грахаварман (Grahavarman) и брат Раджьявардхана (Rajyavardhana) были убиты Шашанкой (Sasanka) во время воинственных междуусобиц того периода. Он узнает, что она нашла убежище у его старого друга, брахмана, ставшего буддистским монахом Дивакарамитрой (индийская литература может быть настолько викторианской), потому что буддисты известны своим состраданием к бедствующим живым существам (56). Точно так же, добрая старушка Камандаки (Kamandaki) является главной движущей силой в обеспечении благополучия героя и героини в названной в их часть классической пьесе Бхавабхути (Bhavabhuti) «Малатимадхава» (Malatimadhava, ок. 730 г. н.э.). Она организует монахинь и своих друзей на то, чтобы помешать Малати (Malati) выйти замуж за недостойного человека, уговаривает солдат найти ее, когда она была захвачена кровожадным аскетом-капиликом (kapalika), и вообще выступает в качестве гуманистического и морального ориентира на всем протяжении сюжета. Буддисты всегда славились своей доброжелательностью и сострадательностью. Поэтому даже Малладева-Нандиварман (Malladeva-Nandivarman), шиваитский правитель Андхра-мандалы (Andhra-mandala, центральная Андхра-Карнатака), в 339–340 г.г. утверждал, что «в части высшего сострадания ко всем живым существам тройственного мира он был подобен бодхисатве» (57).

Но подобные буддийские добродетели вряд ли могли стать побудительной причиной для монаршего покровительства. Ведь правителю вовсе не сложно было переформатировать свой образ в пользу модели Шивы, который, помимо прочего, представлялся как божество-убийца с перманентной эрекцией. Однако, создается впечатление, что везде, где буддисты получали покровительство, они внедряли (или пытались внедрить) в свои политические диалоги риторику этической ответственности. Возможно, лучшим примером этого является жесткое обличение поведения правителей, которое содержится в разделе «Пророчество монархов» «Манджушримулакальпы» (Manjusrimulakalpa). Авторы главы, написанной около 750 г. н.э., явно стремятся привлечь внимание властителей к нуждам буддистских институциональных структур. В то же время, они крайне шокированы реальным поведением многих монархов, описываемых ими. Тем не менее, все, что они могут предложить – это мифология длительной жизни и времени нахождения на небесах для праведных правителей и долгое пребывание в низших адах для тех, чье поведение наносит вред буддийской религии (58). Однако, в буддийском дискурсе отсутствует какое-либо внятное, основанное на общепонятных принципах обоснование для формального отказа от военного авантюризма. Буддистские монахи, как кажется, так и не преуспели в формулировании социально-обоснованной этической системы с убедительным повествованием, которое побудило бы индийцев привнести в гражданское общество уважительность и благопристойность, являвшееся нормой в монашеской сфере.

В действительности, начиная с седьмого века н.э., везде, где правители оказывали покровительство шиваитам, буддистские структуры быстро приходили в упадок. Особенно это было характерно для Декана и долин рек Кришны и Годавари. На всем протяжении территории между Мукхалингамом (Mukhalingam), Канчи (Kanci) и Ватапи (Vatapi) в династиях Чалукья (Chalukya), Паллава (Pallava), Ганга (Ganga) и Раштракута (Rastrakuta) в основном доминировали агрессивно настроенные монархи-шиваиты. В частности, в долине реки Кришны в течение предыдущей тысячи лет было создано множество буддийских структур: Нагарджунаконда (Nagarjunakonda), Гунтупалли (Guntupalli), Амаравати (Amaravati), Гурубхактаконда (Gurubhaktakonda) и Джаггайяпета (Jaggayyapeta), и это лишь только некоторые из них (59). Там процветали новые школы, проживали известные святые праведники, а в скульптуре и архитектуре были созданы совершенно новые направления. Однако к шестому веку н.э. численность буддистов в этом регионе значительно сократилась. В Ватапи и Айхоле (Aihole) есть отдельные буддистские объекты, созданные ближе к концу шестого или в начале седьмого столетий, которые, по всей видимости, были вскоре покинуты. Места, в которых буддистские учреждения продолжали оставаться позднее этой даты, судя по всему, находились исключительно в Джаггайяпете (до седьмого века), Гунтупалли (до начала восьмого века), Гуммадидурру (Gummadidurru) (восьмой век) и, возможно, в Амаравати (60). Так продолжалось до некоторого возобновления религиозной деятельности в конце десятого и начале одиннадцатого столетий. Здесь в качестве примеров можно привести буддийские практики царицы Аккадеви (Akkadevi) в 1021 г. и восстановление монастырей членами гильдии Вира-Баланджа (Vira-Balanja) в 1095–1096 г.г. Эти события говорят нам о том, что, по всей вероятности, имело место возвращение в долину реки Кришны небольшого количества буддистов (61).

В этот период буддистская монашеская активность, по всей видимости, сохранилась в основном на востоке (Магадха (Magadha), Уткала (Utkala), Бангала (Bangala), Камарупа (Kamarupa) и Саматата (Samatata)), на западе (Лата (Lata), Саураштра (Saurastra), Синдх (Sindh) и Конкана (Konkana)), на севере (Кашмира (Kasmira), Одияна (Odiyana), Джаландара (Jalandara) и некоторые части Мадхьядеши (Madhyadesa)) и в южной части субконтинента (Нагапаттинам (Nagapattinam)). Хотя буддистская деятельность и продолжалась во всех этих местах, это не означает, что на нее не повлияли события на юге. Поскольку Декан продолжал порождать самые богатые и самые могущественные династии раннего средневековья, влияние их религиозного выбора имело всепроникающую силу, порожденную их престижем. На большей части территории Индии буддизм уже не занимал того высокого положения, которое ему отводилось ранее, а монахи в полной мере ощущали внешнее давление, заставлявшее их подчиняться новой доминирующей парадигме – варнашрама дхарме (varnasrama dharma) с ее кастами и стадиями жизни.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

Адаптация и реконфигурация – это то, что постоянно требуется от религиозной традиции для преодоления разногласий с доминирующей социальной структурой. Буддистские учреждения не могли себе позволить капитулировать перед некоторыми идеями модели варнашрамы (varnasrama), но ряд других аспектов этой доктрины считались вполне обсуждаемыми, особенно если это приближало буддистов к источникам поддержки и социальной легитимизации. Снижение женского участия в религиозной жизни было частью этого процесса, и, начиная с седьмого столетия, мы отмечаем упадок вовлеченности в буддистскую деятельность женщин, что особенно заметно по практически полному исчезновению из поля зрения сообществ монахинь (bhiksuni, бхикшуни) Северной Индии. Однако, в более широком смысле, в период раннего средневековья можно было наблюдать драматическое снижение поддержки и участия женщин в буддистской деятельности на всех ее уровнях, будь то монастыри, общины мирян или новые системы сиддхов (siddha).

Большинство историков-феминистов объясняли данную ситуацию с помощью моделей, основанных на специфических особенностях индийской религии, но некоторые из них оспаривали такой подход и выдвигали теорию «андроцентрического учета» (62). Насколько я понимаю, эта терминология основана на идее, согласно которой женщины составляли половину населения и, теоретически, должны были быть половиной тех, кто вовлечен во все формы религиозной практики. В соответствии с данной моделью, мы не видим такого участия женщин потому, что – как это было засвидетельствовано в антропологических исследованиях племенных религий в XIX веке – учет вели мужчины, и при этом они игнорировали деятельность женщин, участвующих в ритуалах. Таким образом, основой данной аргументации является утверждение, что женщины стали жертвами забвения после факта их участия в религиозной деятельности, а не были исключены из нее в течение их реальной жизни. Отдельные авторы также указывают на несоответствие между архивными записями, имеющимися в Европе, и их представлением в стандартных историях европейских периодов, отмечая при этом, что описания участия женщин были попросту исключены из этих более поздних исторических повествований. Основываясь на аналогии, они утверждают, что такое должно было иметь место и в раннесредневековой Индии.

Тем не менее, такие модели, если он вообще жизнеспособны, основаны всего лишь на отдельных архивах, в которых все еще ведется учет деятельности женщин. Хотя это и правда, что учетом занимались мужчины, модель андроцентрического учета не может объяснить ряд известных нам реалий. Мы имеем сравнительные сведения об участии женщин в религиозной жизни в течение различных временных периодов, конкретные археологические данные о женщинах и факты сохранения «женских» доктринальных текстов наряду с «мужскими» или даже с предпочтением в отношении них (например, «Тхеригатха» (Therigatha) – текст на гибридном санскрите из «Бхикшуни Винаи» (Bhiksuni Vinaya) махасангхиков), а также многие другие материалы. Предложенная модель учета на самом деле основана на удивительном логическом заблуждении, заключающимся в том, что отсутствие доказательства само по себе является доказательством наличия. Это модификация «скрытой ошибки» Фишера, которая «начинается с предпосылки, что реальность – это отвратительная, тайная вещь, и что вся эта история происходит на задней лестнице чуть позже полуночи» (63). Более того, неясно, как женщины могли проявлять активность во всем за исключением архивов традиции, ведь согласно этой модели они должны были быть половиной активного населения, присутствуя во всех областях человеческой деятельности. Из всего этого не следует, что женщины в раннем средневековье не были вовлечены в религию – это было бы безосновательным утверждением и противоречило бы имеющимся свидетельствам (64). Факты говорят лишь о том, что женщины, как и все другие люди, были исключены из некоторых видов религиозной деятельности, т.к. их принудили к иным формам социального поведения. Поэтому они активно выбирали определенные религиозные практики, частично основываясь на ощущении поддержки и чувстве удовлетворения. По этому поводу все свидетельства достаточно единообразны – все больше и больше средневековых индийских женщин переставало принимать участие в деятельности буддистских структур и, в особенности, в эзотерическом буддизме.

Наши источники свидетельствуют о том, что, хотя в средневековый период в определенных регионах некоторые женщины обладали властью и авторитетом в политических и экономических делах, они не использовали свои возможности на благо буддистских учреждений. У нас есть много способов определить примерный процент женщин, участвовавших в буддистской деятельности, и главную роль в этом играют эпиграфические, этнографические и текстовые источники. Указанные материалы демонстрируют замечательный результат, согласно которому, начиная со средневекового периода до настоящего времени, женщины, по всей вероятности, составляли приблизительно от 1 до 20 процентов людей, занимавших большинство религиозных должностей. Эти данные отрывочны, но они показывают, что число женщин резко сократилось в период эзотерического буддизма, особенно на высокостатусных и авторитетных религиозных позициях. Мантраяна (mantrayana) не только не поощряла участие женщин в своей традиции, но и явно противилась религиозным устремлениям тех из них, кто хотел бы принять это учение в качестве независимых и равноправных персон. Столь же очевидной является информация о том, что хотя индийские женщины средневекового периода иногда обладали достаточно высоким социальным положением, они главным образом вовлекались в деятельность на более низких уровнях религиозного статуса. Такое наблюдалось даже тогда, когда женщины из благородных семейств имели право участвовать в статусных политических и экономических мероприятиях за пределами буддистских общин.

Археологические материалы могут быть особенно полезны при исследовании маргинальных или маргинализированных персонажей. Деиндивидуализация, необходимая для агиографического процесса, является неотъемлемой частью обширного ритуального и литературного поля, т.к. индийская агиография, как представляется, требует, чтобы процесс легитимизации основывался либо на наследственной линии преемственности, либо на ее непосредственном аналоге – религиозной линии. Наши эпиграфические источники, которые не так подвержены всем этим факторам, особенно явным или подразумеваемым ретроспективным изменениям смысла явлений, присущим агиографии, демонстрируют огромные перемены в положении женщин в течение всего периода существования буддизма. Вполне очевидно, что ранние традиции, засвидетельствованные в Санчи (Sanchi), Амаравати (Amaravati), Бхархуте (Bharhut), Таксиле (Taxila), Гандхаре (Gandhara), Сарнатхе (Sarnath), Ваджрасане (Vajrasana, совр. Бодх Гая – прим. shus) и других великих местах, демонстрируют наличие процветающих общин монахинь (65). В этих местах бхикшуни (bhiksuni) обладали достаточными ресурсами (или достаточным престижем, чтобы выступать в роли символа для ресурсов других) для того, чтобы возводить ограды ступ и чтобы их имена были высечены в текстах посвящений на статуях (66). Как, например, в Матхуре (Mathura):

«В 39 году махараджи девапутры (devaputra) Хувишки, в 3-ий (месяц) сезона дождей, на 5-ый день, в эту дату, бодхисатва был установлен монахиней Будхадевой (Budhadeva), ученицей монахини Пушахатхини (Pusahathini), вместе с ее родителями для благополучия и счастья всех живых существ» (67).

Если мы обратимся к сведенному в удобную табличную форму списку эпиграфических надписей Санчи (Sanchi) Buhler’а, то увидим, насколько важную информацию он содержат. Buhler перечисляет имена 141 монаха и 104 монахинь, а также 250 мужчин и 150 женщин, которые не обозначены как ординированные (68). Эта таблица имеет некоторую степень неопределенности. Ряд имен повторяется до трех раз, в то время как другие вызывают некоторые вопросы относительно того, действительно ли это имена. Однако, для наших целей гораздо важнее, чтобы соотношение монахинь и монахов превышало соотношение женщин и мужчин с неопределенным статусом. В первом случае – это 104 к 141 или около 3 к 4, а во втором – 150 к 250 или 3 к 5. Таким образом, в Мадхья-Прадеше (Madhya Pradesh) в ранних буддистские учреждениях, по всей видимости, было большое количество женщин. По крайней мере, в эпиграфических надписях они составляют 43% от общего количества священнослужителей против 38% у мирян. Несмотря на то, что индийские монахини и мирянки в это время (как, впрочем, и в другие времена) имели второстепенный статус, они были очень активно вовлечены в жизнь буддистского сообщества, причем как на уровне домохозяйств, так и на уровне монашества (69).

Однако, обзор эпиграфических материалов средневекового периода уже не демонстрирует такого энтузиазма женщин, и Falk в своей работе отмечает, что монахинь в это время становится все меньше и меньше (70). Его наблюдения подтверждаются сохранившейся эпиграфикой. Например, в обзоре Huntington семидесяти семи подписанных и датированных скульптур художественных школ «Пала-Сена» (Pala-Sena) (буддистских и индуистских) вообще ничего сообщается о монахинях. Единственная надпись с упоминанием женщины, претендующей на религиозный статус преданной мирянки (upasika), находится на до-паловском образе четвертого столетия (71). На других буддистских скульптурах в надписях отмечены пожертвования двух жен правителей, принцессы, жены вождя, дочери винодела, жены богатого дарителя, матери монаха и четырех жен неизвестных людей (72). Все женщины, перечисленные в этих надписях, идентифицируют себя через свои отношения с мужчинами. Эта информация подкреплена данными из бронзового клада Куркихара (Kurkihar), содержавшего главным образом буддистские скульптуры. Из девяноста трех обнаруженных надписей сорок две содержат имена дарителей: девять явно пожертвованы женщинами (не монахинями), а тридцать три – мужчинами (десять явно монахи), что дает 22% процента женщин — самый высокий археологический процент, который мне встречался в раннем средневековье (73).

Эти выводы подтверждает содержание многочисленных личных глиняных табличек с оттисками, найденных в Наланде. Hirananda Sastri перечисляет 173 такие плитки в составе эпиграфических надписей, найденных до 1942 года при раскопках ведущего монастыря средневековой буддистской образовательной системы. Из них только три принадлежат женщинам: Шримат-Сиядеви (Srimat-Siyadevi), Шри-Идджадеви (Sri-Ijjadevi) и Шридеви (Sridevi), которые, судя по их именам, являлись уважаемыми дамами (74). Среди самого большого класса других материалов из Наланды, содержащих персональные данные – 109-ти «неисторических вотивных надписей» – только одно имя может быть истолковано как женское: Кришнатука (Krisnatuka), и при этом не указана ее религиозная принадлежность (75). Нам не нужно подозревать Sastri в том, что он не заметил женские имена. На самом деле он усердно искал их и даже исказил одно имя, посчитав его женским, что было исправлено редактором Chakravarti (76). О поисках следов монахинь и буддистских мирянок в материалах современной археологии мне много раз рассказывали специалисты Археологической службы Индии (Archaeological Survey of India) и другие производители раскопок. При этом они практически единодушно заявляли о своем разочаровании тем, что им не удалось найти эпиграфики с упоминанием бхикшуни (bhiksuni). Данные Наланды, по всей видимости, подтверждают сообщения китайского монаха Ицзина (I-ching, Yijing) о том, что монахиням не разрешалось занимать определенные позиции в тех монастырях, которые он посещал. Его довольно высокомерное высказывание о том, что женщины должны делать то, что им сказано, подкрепляет данные о нежелании вовлекать женщин в буддистскую деятельность в конце седьмого века (77).

Поскольку эзотерическая система заимствовала и воспринимала как должное ценности и поведенческие системы некоторых шиваитских и иных небуддийских духовных традиций, что будет рассмотрено в последующих главах, было бы уместным предложить анализ по аналогии: какое участие индийских женщин мы видим на соответствующем уровне в этнографии современных систем отречения (санньяса (samnyasa)/брахмачарья (bramacharya)/тантра (tantra))? В этом случае мы снова чаще всего приходим к значению от 1 до 20 процентов. Например, Sinha и Saraswati в 1978 году отмечали, что двое из 239 дандисанньясинов (dandisamnyasi) в Варанаси были женщинами (78). Исследование Miller и Wertz в Бхубанешваре выявило двух женщин среди сорока одного аскета, которых они нашли в двадцати двух городских монастырях в 1963–1964 годах (79). Parry не смог обнаружить ни одной женщины среди пятнадцати аскетов-агхори (экстремальных тантриков), с которыми он познакомился в период с 1976 по 1978 годы, хотя и слышал об одной такой женщине, которая умерла несколькими годами ранее (80). В самом полном на сегодняшний день исследовании, Denton отмечает 134 женщины среди приблизительно тысячи трехсот аскетов в Варанаси в 1981 году (81). Подавляющее большинство из них не перешло на формальный уровень отречения (samnyasini, санньясини), к которому принадлежала только четверть из этих 134 женщин-аскетов. Очевидно, что в данном случае предпочтение отдавалось пути безбрачного аскетизма (brahmacarya). И только около дюжины из 134 вели активную жизнь, следуя тантрическому ритуалу.

Даже приведенные выше цифры могут оказаться обманчивыми и слишком щедрыми в своих оценках, поскольку в большинстве случаев мы не знаем их относительный статус внутри этих сообществ. Например, в 1988 году, просматривая данные Sinha и Saraswati в свете своей собственной работы на местах, Sawyer обнаружил, что две женщины, причисленные к дандисвами (dandiswami) не были формальными членами этой общины. Они не носили посоха (danda, данда), не сидели на троне (gaddi, гадди) и действовали как преданные ученики сообщества, а не как его члены (82). Две женщины из выборки Miller и Wertz также были вдовами, которые ухаживали за главой общины Джагаданандой (Jagadananda), как если бы они были его матерями (guruma, гурума), а не соратниками. Это особенно актуально в свете данных переписи населения Barrow в XIX веке, поскольку «в официальном отчете о переписи населения за 1881 год перечислено 93 (51 мужчина и 42 женщины) последователей агхори (aghori) в центральных провинциях и 2121 мужчина и 1046 женщин в северо-западных провинциях (округ Азимгарх, Azimgarh District). В округе Баллия (Ballia District) было 68 человек, из которых ровно половину составляли женщины» (83). Тем не менее, позже он сообщает, что в отчете переписи населения Пенджаба за 1881 год показано 316 человек агхори, и все они явно мужчины (84).

Наши текстовые источники этого периода относятся исключительно к эзотерической агиографии (эта тема, подробно обсуждается в нескольких последующих главах). Тем не менее, процентная доля женщин в большинстве (но не всех) этих источников совпадает с нашими выводами, сделанными на основе эпиграфики и этнографии. Эзотерическая агиография, как и следовало ожидать, является самым проблематичным из наших материалов и отражает наибольшую вариабельность. Сложности усугубляются сомнительной природой происхождения многих агиографических источников: они повсеместно представлены как индийские, хотя многие их вполне очевидно повествуют о тибетских проблемах, а некоторые, вне всякого сомнения, представляют собой тибетскими сочинения. И даже в этом случае, агиографические данные о женском присутствии довольно-таки скромны: соотношение женщин и мужчин составляет 0 : 85 (0%), 3 : 81 (4%), 1 : 50 (2%), 4 : 38 (10%). ), 4 : 80 (5%) и 3 : 81 (4%) (85). Исключения из этих соотношений взяты из группы, состоящей из трех текстов, происходящих из Динг-ри (Ding-ri, совр. Тингри – прим. shus) и приписываемых либо мифическому сиддхе (siddha) Падампе Сангье (Phadampa Sangye), либо переводу его откровений тибетским переводчиком Шамой Лоцавой (Shama Lotsawa). В этих текстах подчеркивается вовлеченность женщин в эзотерической буддизм, что звучит диссонансом повествовательному дискурсу остальной литературой. Например, один из этих текстов полностью посвящен рассказам (avadana, авадана) о тридцати пяти дакини (dakini, дакини), представляя их в стандартной мифической буддийской форме (86). В двух других агиографические соотношения составляют 19 : 60 (24%) и 136 : 245 (36%) (87). Однако, учитывая множество факторов, мы можем сделать вывод, что эти тексты основаны на тибетских формулировках и отражают ускоренное вовлечение женщин в эзотерический буддизм на Тибете в 11-12 столетиях. Об этой возросшей вовлеченности можно судить по спискам тибетских линий передачи и по горькому осадку от наблюдений Шамы Мачиг (Shama Machig), сестры Шамы Лотсавы, за поведением индийских мужчин-буддистов, которых она отказалась учить за то, она , по их мнению, «из приграничной страны и, еще хуже того (по индийским стандартам) — женщина! »(88).

Действительно, сохранившаяся литература показывает ошибочность предположения о равном участии женщин в индийской эзотерической системе. Вполне очевидно, что эта литература формирует ритуальную систему, ориентированную на мужчин, отдавая при этом предпочтение мужским запросам. Среди сотен ритуальных руководств эзотерического периода, сохранившихся на санскрите или переведенных на тибетский, китайский, неварский, уйгурский и другие языки, среди сотен экзегетических работ, трактующих данные ритуальные системы на этих же языках, среди описаний линий передач – сохранившихся или исчезнувших – в Тибете, Непале, Бирме, Наньчжао, Китае, Японии, Монголии, Шри-Ланке и многих других местах, специалистам по эзотерике пока что не удалось найти ни одного текста или линии передачи, в которой бы содержались наставления о йогических или сексуальных практиках, ориентированных на женщин. В этих текстах, посвященных специфическим сексуальным ритуалам, женщины по анатомическим причинам не могут стать центральным действующим лицом (89). Кроме того, в нескольких сохранившихся текстах, которые, по общему мнению, написаны женщинами (и у нас мало причин сомневаться в таком авторстве), все обсуждения ритуальных и медитативных систем ведутся с мужской точки зрения. Возможно, лучшим примером этого является «Вьяктабхаванугата-таттва-сиддхи» (Vyaktabhavanugata-tattva-siddhi) – текст, который одна феминистка оценила как «трактат подобный драгоценному камню», потому что в нем якобы отчетливо показана ведущая роль женского тела (90). Тем не менее, первая глава этой работы на самом деле описывает не главенство женского тела, а то, как йогин может манипулировать этим телом и использовать его для достижения своей цели (91).

Кроме того, неприменимость современных моделей женских религиозных сообществ для этого периода истории Индии становится очевидной в свете дарственных надписей жен индийских правителей (92). Многие женщины занимали это высокое положение в разных местах субконтинента, и некоторые из них основывали буддистские монастыри. Известными примерами являются Дудда-вихара (Dudda-vihara), основанная монархом династии Майтрика (Maitrika) Дхрувасеной I (Dhruvasena I) в середине шестого века н.э. от имени принцессы Дудды (Dudda), или монастырь царицы Кумарадеви (Kumaradevi) из династии Гахадвала (Gahadvala), построенный в Сарнатхе в середине двенадцатого века (93). Однако я не нашел ни одной эпиграфической надписи раннего средневековья, сообщающей о пожертвовании буддистской царицы или буддистской мирянки женскому монашескому сообществу, несмотря на их иногда значительные, даже чрезмерные, пожертвования буддистским монахам. Кстати, очень похоже, что даже те немногие женские монастыри, возникшие в этот период, были построены местными правителями, а не их супругами. К таким можно отнести монастырь, основанный правителем династии Бхаумакара (Bhaumakara) Шивакарадевой (Sivakaradeva) в 888 г. н.э. по просьбе местного вождя Ранаки Шри Винитатунги (Ranaka Sri Vinitatunga) (94). Хронологически это является последней эпиграфической надписью Индии, в которой еще упоминаются буддистские монахини.

Как мы можем правильно осмыслить свидетельства, находящиеся в нашем распоряжении? Теория, как правило, изображает стремление женщин к религии либо как результат их недвусмысленного угнетения, либо в качестве средства для самоутверждения (95). Я полагаю, что в случае с раннесредневековой Индией такое стремление не было следствием ни одной из этих двух крайностей. В «Харшачарите» (Harsacarita) сестра Харши (Harsa) Раджьяшри (Rajyasri), нашла помощь и убежище в лесной тиши у сангхи (samgha) под защитой сострадательного монаха Дивакарамитры (Divakaramitra). После того, как ее убедили не сжигать себя на костре из-за горя, вызванного потерей отца, мужа и старшего брата, она умоляет Дивакарамитру позволить ей (и, как мы полагаем, всем ее придворным дамам) облачиться в красно-коричневую одежду монахини. В ответ добрый монах пускается в трогательные рассуждения о достоинствах монашеского положения. Тем не менее, Дивакарамитра заканчивает свою речь отказом, замечая при этом, что у ее брата, похоже, есть сомнения по этому вопросу, и что в данном случае она должна подчиняться его решениям. Если бы не сдерживающий фактор Харши, кто бы отказал ей в праве облачиться в монашескую одежду (97)? Если мы сопоставим эту историю с агрессивной защитой внекастовой женщины в «Сардулакарнавадане» (Sardulakarnavadana) или подобными эпизодами в ранней буддийской литературе, то получим более четкое представление о тонкой паутине социальных отношений средневековых индейцев (98). Кроме того в «Харшачарите» не говорится, что Дивакарамитра поддерживает устремления Раджьяшри, и сама она не пытается сопротивляться решениям своего брата. Хотя по общему признанию эта поэма носит эпический характер, данный эпизод из произведения Баны (Bana) может помочь в более глубоком понимании некоторых вещей, особенно если его рассматривать в свете других исторических документов.

Неуверенность Дивакарамитры демонстрирует нам то, как буддийские монахи – будь то махаянисты или придерживающиеся эзотерических убеждений – без энтузиазма воспринимали вступление женщин в монашеское сообщество или даже хотя бы создание условий для их участия в традиции. В связи с этим «Субахупарипричча-тантра» (Subahuparipriccha-tantra, переведена на китайский язык в 726 г. н.э.) содержит предупреждение, которое гласит, что присутствие женского тела является непрерывным испытанием для некоторых монахов (99):

«Улыбаясь, они идут, беседуя и отводя взгляды в сторону.

Каждая часть их телесных форм крадет у кого-то из них разум.

Тело женщины подобно прекрасному мечу –

Он атакует разум человека».

Мы должны сделать вывод, что в целом (хотя и за некоторыми исключениями) средневековые индийские женщин были вынуждены оставить религиозную буддистскую жизнь и вернуться к своим домохозяйствам, поскольку общество (а, в большей степени, религия), в котором они теперь жили, убеждало, а часто и заставляло, их это делать. В этом они не были ни пассивными пешками, ни независимыми деятелями, поэтому, когда у них была такая возможность, они принимали решения для себя, основываясь на порядках своего времени и общества. Буддистские авторы и учреждения (как мужские, так и женские) впитали, переформулировали для себя и поддержали эти парадигмы варнашрама дхармы (varnasrama dharma), так как им казалось, что нет ни иного варианта, ни альтернативных идей по выбору другого направления. Ритуальная направленность сохранившейся литературы, приписываемой женщинам того периода, только усиливает впечатление фактического единодушия в принятии данного решения. Все это практически не оставляет нам возможностей для рассуждений о причинах этого явления, кроме как предположить, что они заняли такую позицию, увидев, что их возможности обращения к буддийской религии уменьшаются прямо на глазах.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

Ввиду значительного сокращения базы поддержки монастырских структур и интернализации социальных моделей, являющихся небуддийскими по своей сути, не должно вызывать удивления сопутствующая им эрозия независимой буддийской интеллектуальной повестки дня. До этого богатство выработанных внутри буддизма философских воззрений, подкрепленных формальным буддийским языком, было одним из самых ярких явлений, сопутствующих распространению «слова Будды». Ни абхидхармики (abhidharmika), ни йогачарины (yogacara), ни виджнянавадины (vijnanavadin), ни саутрантики (sautrantika), ни многие другие буддийские доктринальные школы никогда всерьез не ставили под сомнение этот философский и доктринальный процесс. Он предполагал право и обязанность монастырских интеллектуалов определять формальный словарь и поддерживать его с помощью аналитического аппарата, который постулировал буддийские представления о реальности. Обычно такой аппарат включал в себя сочинение новых писаний, в которых этот формальный словарь использовался как «слово Будды» (buddhavacana, буддавачана) или «учение Учителя» (sastuh sasanam, шастух шасанам). Тем не менее, к концу седьмого столетия некоторые влиятельные буддистские наставники и мыслители заняли позицию, в соответствии с которой новый формальный словарь или вообще был не нужен (prasangika-madhyamaka, прасангика-мадхьямака), или же он мог быть выведен только из паниндийского дискурса (pramanavada, праманавада).

Как же мог произойти этот экстраординарный сдвиг парадигмы интеллектуальных ценностей? Как и в случае с другими изменениями эпохи раннего средневековья, реформирование системы формальных буддийских терминов началось в более ранний период, но стало определять дискурс только в течение седьмого столетия. В действительности это началось с кристаллизации буддийского скептицизма руками Нагарджуны (Nagarjuna), а точнее, с его заявления в «Виграхавьявартани» (Vigrahavyavartani) XXVIII-XXIX, что при следовании срединным путем не может быть выдвинуто никакого утверждения (о существовании или несуществовании объекта – прим. shus) (100). Только уровень истины, доступный в мирскому пониманию (samvyavahara, самвьявахара), является подходящей основой для разговора и общения. Четко ориентированный на сторонников ранней индийской эпистемологии, этот текст делает попытку установить приоритет использования условности, которую Нагарджуна в «Муламадхьямака-карике» (Mulamadhyamakakarika) XXI (101) берет за основу как для учения об абсолютной истине, так и для понимания сущности нирваны.

Подобно греческому философскому движению скептицизма, позиция последователей мадхьямаки (madhyamaka) действительно выглядит как подтверждение основополагающих составляющих буддийского пути: кармы, перерождения и т.п. При этом вполне очевидно, что такой подход сам по себе подразумевает, что определяющие характеристики этих составляющих не должны быть предметом метафизического дискурса или пристрастной полемики. Однако, они отказывались подвергать этические параметры этой доктрины той тщательной проверке, которая уже была проведена в отношении их философских позиций, и, соответственно, пытались декларировать возврат к дотематическому определению этической чистоты. В связи с этим и у индийской, и у греческой традиций были проблемы с общественным восприятием, которое полагало их крайними формами нигилизма, хотя в действительности их утверждения были сконцентрированы на религиозной повестке дня. При том, что существует некоторая неопределенность в отношении того, были ли авторы «Муламадхьямака-карики» и таких произведений, как «Ратнавали» (Ratnavali), одним и тем же лицом, из высказываний более поздних авторитетов ясно, что система мадхьямаки поддерживала строгое соблюдение монашеского образа жизни.

В полной мере выводы из эпистемологического скептицизма Нагарджуны были реализованы в школе прасангика (prasangika). Следовавшие этой форме мадхьямаки Буддхапалита (Buddhapalita) и особенно Чандракирти (Candrakirti, ок. 600–650 г.г. н.э.) отвергали любые попытки буддистов разъяснить какую бы то ни было независимую философскую точку зрения или формальную терминологию. В этом отношении прасангика-мадхьямака наиболее явно сопоставима с методом Парменида, якобы основателя скептицизма. Подобно тому, как Парменид осуждал «разворачивающийся назад путь обычного рассуждения» (palintropos keleuthos), Чандракирти полагал, что каждое утверждение подразумевает контрпозицию, так что ничто сказанное не может одновременно не влечь за собой (prasanga, прасанга) его антитезу (102).

Ее появление, сопровождавшееся решительным утверждением мирских правил поведения и, в особенности, критикой прасангики идеологий, выстроенных буддистами вне рамок такого подхода, могло быть ответом неотрадиционалистов на внутреннее и внешнее давление, оказываемое на буддийские интеллектуальные системы в раннем средневековье. Однако, непреднамеренным результатом всего этого стало утверждение этического стандарта, установленного по наименьшему в индийском обществе общему знаменателю, а также ограничение терминологического словаря для трактовки реальности. Как в «Мадхьямакаватара» (Madhyamakavatara) VI.166–178 с автокомментарием, так и в длинном комментарии «Прасаннапада» (Prasannapada) к «Муламадхьямака-карике» (Mulamadhyamakakarika), Чандракирти последовательно отказывает любому в праве проводить независимый анализ вне того, что является обыденным для понимания мира (103). К восьмому столетию определение относительной истины – единственного вида этой категории, способного стать общепринятым и быть основой для осознания абсолюта – состояло из трех элементов. Как показал Eckel, относительная истина является самодостаточной, если ее не анализировать. Она включает в себя зависимое происхождение и демонстрирует эффективность в причине и следствии (104). Было бы трудно намеренно создать доктрину, более сдерживающую интеллектуальные исследования и развитие этических ценностей, но это была не цель, а непреднамеренный результат отрицания прасангикой всего предыдущего буддийского наследия.

Такая доктрина, вполне очевидно, не могла не иметь последствий для религиозных учреждений, и эту проблему предвидел еще Нагарджуна в своей «Муладхьямакакарике» XXIV (11). В ней он предлагает метафору, согласно которой, когда пустота осознается недостаточно глубоко, это уничтожает личность, как змея, с которой неправильно обращаются, или как ошибочно произнесенное заклинание. Но именно ее деструктивное влияние оказала воздействие на два основных аспекта буддизма: его этическую систему и его доктринальную структуру. При том, что Нагарджуна жестко критиковал людей, мыслящих буквальными категориями, называя их глупцами (mandamedha, мандамедха), вполне очевидно, что он создал идеальное оправдание для ленивых в части соблюдения морали личностей, чтобы поддержать их нежелание придерживаться нравственных заповедей. Такая леность всегда скрывалась на заднем плане монашества, и ранние соборы индийских монахов в течение столетий, предшествовавших Нагарджуне, рассматривали ее как следствие слабости монашеских правил. Буддистские монастыри всецело опирались на духовную добродетель, чтобы убедить мирян в том, что их пожертвования принесут экстраординарное воздаяние. Тем не менее, история буддийского монашества – это в том числе и повествование о постоянном оспаривании нравственных границ.

К средневековому периоду данная тенденция стала подпитываться эротизированными сочинениями различных поэтов на санскрите и пракрите, при этом средневековая литература содержит несколько подтверждений того, что многие буддисты окончательно сбились с пути. Калхана (Kalhana) упоминает в своей хронике монастырь в Кашмире, предположительно шестого столетия, который был основан одной из младших жен местного правителя по имени Юкадеви (Yukadevi). Монастырь пришлось разделить на две части: одну для монахов, придерживающихся дисциплинарных правил, другую – для монахов-домохозяев вместе с их женами, детьми, скотом и имуществом (105). Позднее Ицзин (I-ching, Yijing) отмечал в 692 году н.э. во время своей поездки по Индии: «Некоторые, соблюдая одну единственную заповедь о супружеской измене, говорят, что они свободны от греха и совершенно не заботятся об изучении правил Винаи. Они не думают о том, как они пьют, едят, одеваются и раздеваются. Простое направление своего внимания на учение о пустоте рассматривается ими как исполнение заветов Будды (106)».

Подрывая идею того, что этические утверждения следует принимать как достоверные просто по факту, Нагарджуна и Чандракирти, несомненно, помогли тем, кто искал готовое авторитетное мнение для пренебрежения буддийскими заповедями. Самый знаменитый литературный пример этого направления содержится в комедийной пьесе седьмого столетия «Маттавиласа» (Mattavilasa), созданной паллавским монархом Махендравикрамаварманом (Mahendravikramavarman, ок. 650 г. н.э.). В ней показан Шакья Бхикшу Нагасена (Sakya Bhiksu Nagasena) – буддийский монах, который активно ищет «истинные писания», позволяющие духовенству домогаться женщин и употреблять алкоголь (107). Он горько жалуется на то, что старейшины общины скрывают их от него, чтобы он оставался в неведении о содержании этих священных текстов. Однако не только индуистские драматурги отмечали, что средневековая буддийская идеология проблематизировала этическую систему. Шанкара (Sankara) открыто заявлял об отсутствии у буддизма перспективы вразумительного пути, который был бы одобрен обществом, поскольку ни с чем несопоставимые элементы в буддадхарме, и особенно в мадхьямаке, превращали все такие попытки в пустопорожнюю болтовню (108). По-видимому, многие как в буддийской традиции, так и вне ее понимали, что отказ от традиционного пути таит в себе опасность для основополагающих обетов.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

С доктринальной точки зрения формулировки мадхьямиков (madhyamikas) способствовали отходу от нормативных буддийских стандартов и содействовали стремительному прорыву в буддийское интеллектуальное пространство эпистемологии (109). Ранее буддисты полагались на высказывания, содержащиеся в их священных текстах, и следовали отлаженному за века процессу консенсуального утверждения буддийской доктрины. Однако, в средневековый период этим фундаментальным основам уже явно не доставало присущего им ранее авторитета и общественного резонанса. Такому восприятию их слабости способствовали согласованные физические и интеллектуальные атаки на буддистские общины со стороны их соперников-брахманистов, о которых говорилось выше. В качестве средства для интеллектуальных вызовов эти ортодоксальные антагонисты использовали эпистемологическую лексику, ставшую философским языком обширного индийского мира. По этой причине буддийские интеллектуалы столкнулись с необходимостью сформулировать свои собственные надежные источники методов познания. В конце концов, они обратили свой взор на обширное интеллектуальное сообщество Индии, чтобы с использованием общеиндийских ценностей утвердить свои собственные стандарты. Одним из последствий этого изменения буддийского курса стало то, что многие монахи-интеллектуалы совершили беспрецедентный разворот к эпистемологии, стремясь найти философские обоснования в стандартах, разработанных в небуддийских эпистемологических кругах.

Хотя самые ранние попытки обсуждения эпистемологических стандартов столь же стары, как и сам буддизм, начиная с работы Дхармакирти (ок. 650 г. н.э.) эта форма дискурса вышла из тени и переместилась на центральную сцену. Еще Асанга (Asanga, ок. 350–400 г.г. н.э.) включил некоторые эпистемологические материалы в «Шрутамайи бхуми» (Srutamayi Bhumi) и «Чинтамайи бхуми» (Cintamayi Bhumi) (седьмой и восьмой раздел «Йогачарабхуми-шастры» (Yogacarabhumi-sastra) – прим. shus). В них он обсуждал темы, относящиеся к хету-видье (hetu-vidya), которые в первую очередь касались силлогистических рассуждений, действительных и недействительных доказательств, а также многие вопросы, которые впоследствии были отнесены к аргументационному дискурсу (pararthanumana, парартханумана) (110). Тем не менее, включение этого материала в объемный сборник «Йогачарабхуми», а в сокращенном виде – и в «Абхидхарма-самуччаю» (Abhidharmasamuccaya), не указывало на то, что эпистемология занимает центральное место в экзегетическом творчестве Асанги (111). Скорее, как и в длинном разделе о шестнадцати разновидностях утверждений оппонента в «Савитаркавичарадибхуми» (Savitarkasavicaradibhumi, третий раздел «Йогачарабхуми-шастры» – прим. shus), цель представления хету-видья была вспомогательной по отношению к разъяснениям медитативной практики и дополняла интеллектуальные аспекты системы. Мы можем предположить, что она была включена в основном для полноты образовательного процесса (112). На самом деле, в «Абхидхарма-самуччае» обсуждение эпистемологии завершается предупреждением, что тот, кто желает получить результат (т.е. достичь освобождения), просто распознает различные варианты словесных выражений, а не тратит время на споры с другими (113). Это изречение перекликается с фундаментальной ценностью буддизма, согласно которой монахи должны следовать высшему духовному знанию, а не тем формам перцептивного сознания, которые требуются для постижения эпистемологии (114). Однако, вполне очевидно, что в последующие века это предупреждение старейшины буддийских медитативных систем попросту не было принято во внимание.

Результаты разворота в сторону эпистемологии наиболее наглядно выражены в работах Дигнаги (Dignaga), чьи идеи получили дальнейшее развитие в трудах Дхармакирти. Дигнага (Dignaga), по всей видимости, не мог подтвердить смысл «слова Будды», используя только стандарты аутентичности, которые мотивировали буддистов в прошлом (115). Поскольку Дигнага опирался на критерии, которые были введены небуддистами, то вместо того, чтобы подтверждать аутентичность священных текстов с помощью таких традиционных идеалов, как бесстрастие, нирвана и т.п., он стал отстаивать их достоверность (и формы их практик) в свете общепринятых индийских ценностей. Для этого ему пришлось кардинально изменить давнюю буддийскую традицию отношения к ценности «Учения Учителя», которая была превосходно обобщена в категориях «Адхьяшаясанчодана-сутры» (Adhyasayasancodana-sutra). В этом тексте говорится, что все «хорошо сказанное» – если, конечно, оно наделено значимостью, соответствует Учению, устраняет загрязнения, ведет к нирване и не противоречит всему этому – может считаться «словом Будды» (116). Данная система оценки была основана на следовании древнему буддийскому идеалу, согласно которому Дхарма не зависит от Будды или любого другого человека. Поэтому монахи должны полагаться на Дхарму, а не на отдельных личностей. Поскольку Дигнага не мог вступить в паниндийский дискурс, основываясь на такой модели, он для этих целей заимствовал другую. Для него Будда стал воплощением достоверных рассуждений (pramanabhuta, праманабхута), из чего следовало, что индивид как источник высказывания сразу же становится более значимым, чем само высказывание. Эта персонализация философии получила признание даже в интеллектуальных сообществах, которые до этого были устойчивы к воздействию мирского буддизма. Позиция Дигнаги несла в себе краткосрочные выгоды, но имела долгосрочные последствия. В самые короткие сроки Будда приобрел особую значимость для буддийских эпистемологов, поскольку для них он стал источником достоверного познания. Дхармакирти детализировал свои рассуждения и посвятил целую главу представлению Будды в качестве источника неопровержимой истины, ставя его как личность в один ряд с личностями ведических провидцев и законодателя Ману. Таким образом, согласно этому новому подходу способность к постижению и речь Будды нельзя было опровергнуть ни одним из элементов наблюдаемой или умозрительной реальности (pramanasiddhi, праманасиддхи).

Однако, в долгосрочной перспективе принятие этих позиций, похоже, стало пагубным для буддийских структур. Dreyfus подытожил проблему, созданную для буддистов эпистемологией, и высказался по поводу последствий этого явления (117):

«Начиная с обсуждения «Ньяя-сутр» (Nyaya-sutras) и комментариев Ватсьяяны (Vatsyayana), большое внимание уделялось аргументации и теории умозаключений. Это привело к созданию логики, которая получила широкое признание, причем настолько, что стала стандартом проверки в дискуссиях между разными традициями. Эти разработки привели к созданию относительно нейтральной системы взглядов, в рамках которой можно было оценить конкурирующие утверждения различных индийских философских школ, таких как ньяя, миманса, джайнизм и буддизм».

Но, несмотря на эти слова, позже Dreyfus был вынужден признать, что эти стандарты не были ни нейтральными, ни поддерживающими традиционный буддийский путь, хотя они и обеспечивали те критерии, по которым данный путь должен был оцениваться в публичном пространстве. Однако, возможно, что более показательным подтверждением кризиса в буддийском интеллектуальном сообществе стал тот факт, что после Дхармакирти практически все схоластические формы интеллектуального дискурса казалось взяли курс на использование его терминологии.

С этого момента вопросы, задаваемые в Индии, не должны были звучать, например, так: «Является ли этот текст “словом Будды”»? Вместо этого они могли иметь такой вид: «Вы полагаете, что Будда ошибается или что идеалы буддийской традиции не отвечают стандартам, установленным для нормативного дискурса в паниндийских интеллектуальных кругах?» Все эти изменения привели к тому, что буддисты приняли на вооружение ориентиры, которые изначально не были разработаны в рамках их традиции, а, напротив, возникли из систем, несовместимых с буддийским идеалам. К их чести, буддийские эпистемологи объединили доктрины идеализма виджнянавады (vijnanavada) с системными требованиями, которые активизируют обсуждения восприятия и силлогистической аргументации. Однако, в результате всего этого лексика и манера изложения Дхармакирти и его преемников оказалась гораздо ближе тем, кто обучался по трактатам найяйиков (naiyayika), чем тем, кто сведущ в абхидхарме или ранних работах махаянистов.

Привлекая для своих целей небуддийские системы, монахи явно упустили из виду принцип успеха переговоров с позиции силы. Стать влиятельным, взять под контроль направление дискурса, изменить конфигурацию категорий реальности в свою пользу – все это зависит от доктринальной модели, способной сгенерировать для общества идею, которую ее приверженцы воспримут как единственно истинную. Начиная с седьмого века, публичное представление позиций буддадхармы полностью перешло в плоскость эпистемологии и превратилась в препирательство об оттенках серого. Такую форму представления те, кто обладал политической и военной властью, не воспринимали и не могли понять. Все что они действительно поняли, так это то, что буддийские ученые приняли в качестве своих основных стандартов подтверждения достоверности системы, порожденные и доведенные до совершенства варнашрама дхармой (varnasrama dharma).

Необходимо еще раз подчеркнуть, что потенциальные возможности для развития каждого из этих двух направлений (скептицизма и эпистемологии) присутствовали в индийской махаяне в течение нескольких столетий, причем задолго до того, как они потрясли основы центров монашеского обучения. Ни один из их прародителей – ни Нагарджуна, ни Дигнага – не жил в раннесредневековой среде. Однако, оба изначальных институционализатора – Чандракирти и Дхармакирти – приобрели особое влияние с середины седьмого столетия н.э., т.е. именно тогда, когда экономическая дестабилизация и политическая неопределенность стали преобладающими характеристиками индийской общественной жизни. Таким образом, мы можем в равной степени полагаться как на доказательства, так и на умозаключения, чтобы утверждать, что социально-политические события тех времен послужили толчком для проникновение в нормативный дискурс буддистских структур идей буддийского самоскептицизма и небуддийских интеллектуальных разработок. Эти две системы взглядов хорошо сработались: скептицизм главным образом разрушал доверие к буддийскому интеллектуальному языку, а эпистемология развивала язык, приемлемый для мирской среды. Они взяли под контроль нормативный дискурс и установили общепринятые стандарты выживания, в соответствии с которыми буддийские доктрины были либо облечены в эпистемологический язык, либо стали попросту неприемлемыми.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»

По сравнению с временами Гуптов положение буддистских сообществ в период раннего средневековья претерпело драматические изменения. Предыдущие источники поддержки и существовавшие до этого области стабильности постепенно приходили в упадок, а иногда и вовсе исчезали. По мере того, как великие торговые гильдии теряли свою силу вследствие внутренней милитаризации и воздействия внешних геополитических событий, пожертвования монастырям начали сокращаться. Поиски новых видов покровительства ставили монастыри в положение, заставляющее их заимстововать многие особенности окружавшего их общества. Они получали статус землевладельцев-феодалов, собирая арендную плату и налоги, а также осуществляя судебные полномочия на своих территориях. В результате монастыри начали перенимать многое из тех систем ценностей, которым следовало внешнее общество. Они демонстрировали большее уважение к политической власти и стали рассматривать ее как средство для продвижения своих интересов. Они способствовали ослаблению поддержки религиозного самовыражения женщин, изъятию ресурсов у монахинь и отговаривали женщин от облачения в красно-коричневые одеяния. Их привел в восторг возросший авторитет небуддийского эпистемологического дискурса, и они выдвинули его на видное место в учебных программах крупных образовательных монастырей.

Таким образом раннесредневековые буддийские учреждения встраивались в динамику жизни окружавшего их индийского общества. Хотя монахи и монастыри всегда претендовали на отдельное от индийских городов и деревень правовое и религиозное пространство, на самом деле ни один монастырь не был герметически изолирован от событий вокруг него. Иногда, разрыв между миром за монастырскими воротами и внутренним храмом казался действительно непреодолимым, но о том, как его сократить, стороны постоянно (пере)договаривались, стараясь при этом соблюдать монашескую благопристойность и религиозные требования. Когда мир изменился, отношения между монахами и их семьями, между наставниками и новичками, между казначеями и поставщиками, а также между настоятелями и феодалом тоже изменились. Эзотерическая система стала результатом интернализации многих из этих факторов, и, вполне очевидно, что она развивалась на основе средневекового опыта.

Дэвидсон Р. М. «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»