····················································································································· |

<<К оглавлению книги

Содержание

§1. Политическая традиция

Элементарные основы властных отношений

Sacrum u regnum

Мораль и насилие

Буддийский милленаризм в концепции власти

Идеальная буддийская политая. «Две с половиной линии» политической культуры

Структура государства и механизм власти

§ 2. Буддизм и власть в XX в.

Буддизм и новое государство

Буддийские мотивы в легитимации власти

Новая жизнь старых ценностей

Тайская монархия и монархический принцип в буддийской Азии

Демократия и буддийская политическая культура

——————————————————————————————————-

(1) В этой главе проблематика сангхи и ее роль в политике не рассматривается (см. гл. II, § 2).

——————————————————————————————————-

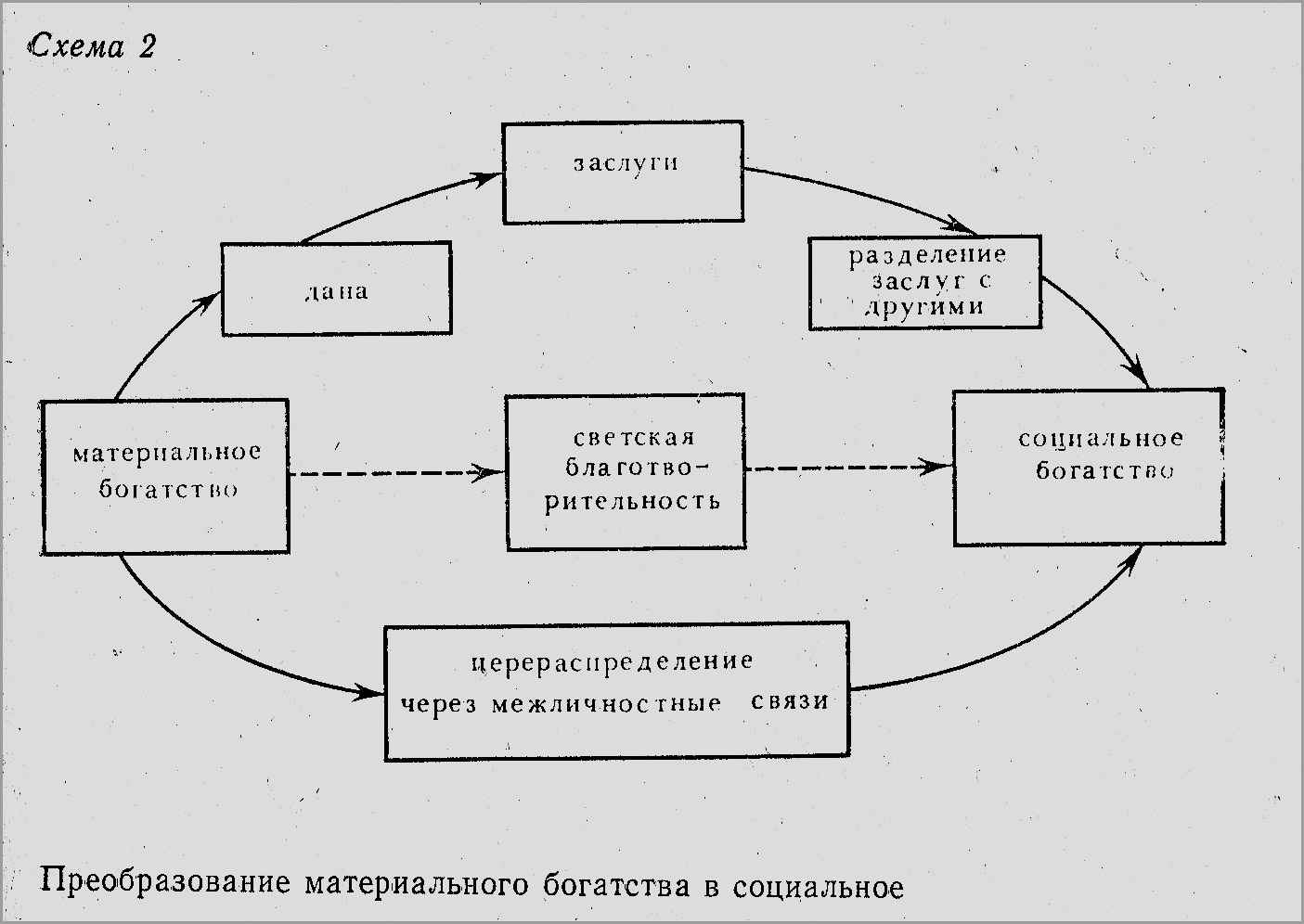

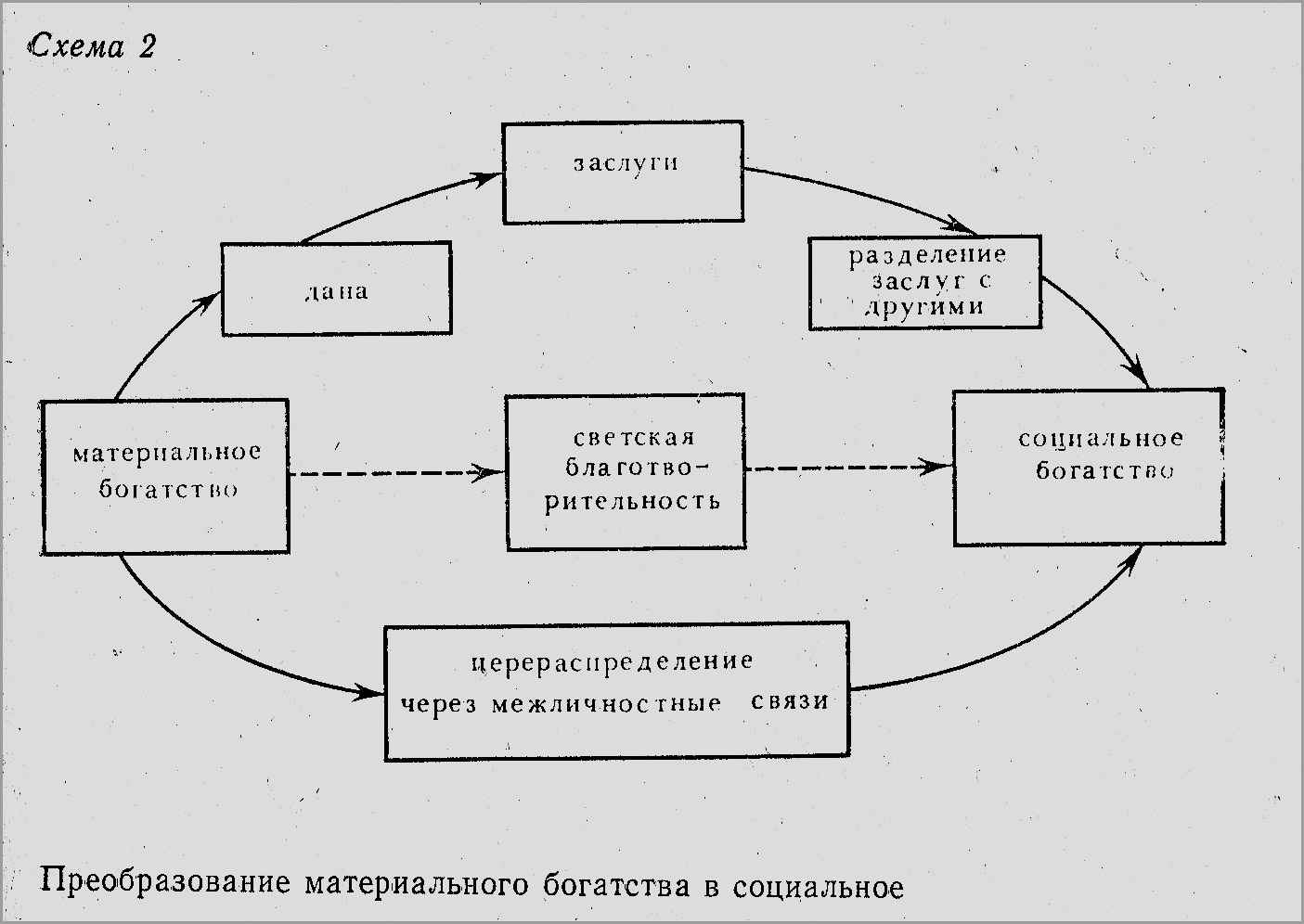

§ 1. Политическая традиция

Теперь надлежит приложить матрицу буддийских социокультурных ценностей к отношениям власти. В предыдущей главе я время от времени подходил к проблематике власти, но подробно на ней не останавливался. Буддийская заслуга в ее посюсторонней, земной ипостаси трансформируется в харизму социального престижа, повышенного статуса, влияния, а отсюда один шаг до власти.

Элементарные основы властных отношений

Присутствие буддизма в элементарных отношениях власти лучше всего просматривается в традиционных средствах выявления и легитимации лидерства; поиск лидера, «большого человека» лежит в основе деревенской политической культуры [Nash, 1965, с. 275]. «Народ без лидера разоряется»,— говорит старая бирманская пословица [Gray, 1886, с. 95]. Общая тенденция состоит в том, что критерием лидерства и права быть лидером является сумма личных заслуг индивида, по крайней мере соотнесение с этим критерием кажется обязательным и преобладающим. Это дает основание говорить о буддийской меритократии. В чем состоит семиотика лидерства, каковы признаки того объема заслуг, который дает право на власть? Иными словами, на чем основана харизма власти? Ее буддийский источник — это прежде всего праведность в специфически буддийском смысле, в том числе неординарная роль в ритуальном процессе, особо крупные пожертвования (дана) сангхе, соблюдение моральных заповедей, предписывающих быть щедрым, мягким, ориентироваться на взаимность и пр. Этот имидж праведного человека связан с идеей каммического воздаяния; косвенные признаки правомочности лидерства — объем социальных связей и в меньшей степени материальный достаток, воспринимаемый, впрочем, тоже как способность к широким связям и демонстрируемый в виде религиозной щедрости.

Другой источник харизмы власти — не буддийский по своему происхождению. Он не столько культурный, сколько естественно-социальный; речь идет о наборе индивидуальных преимуществ — способностях, уме, проницательности, умениях, наконец, просто удачливости,— который закрепляет за человеком репутацию обладателя экстраординарной жизненной энергии. Этот источник связан скорее с антимистическим субстратом сознания, чем с моральными и культурными категориями; кроме того, в народном мышлении этот источник ассоциируется чаще всего с кризисными ситуациями, когда не хватает рутинных, обыденных средств легитимности и нужны чрезвычайные средства. Однако буддизму всегда удавалось «внедрять» свои значения и в этот поток мировосприятия; в результате складывался своеобразный буддийский милленаризм, включавший эсхатологическое видение и мессианство (2). Он состоял в активной вере в скорое и тотальное воплощение на земле буддийской утопии. Если, как было показано выше, суть «социализации» буддизма заключалась в превращении неотмирных ценностей в ценности мироутверждающие, то милленаризм является крайним, максималистским порывом к осуществлению этой операции. Лидер считается мессией. Такова традиция пху ми бун («человек заслуги») в Таиланде и Лаосе, вей за («наделенный мистическим знанием» — от vijja — «знание», «мудрость») в. Бирме (3). Эти люди часто становились лидерами активных вооруженных групп оппозиции. Поскольку милленаризм — это контрструктура по отношению к ортодоксальному рутинному буддизму, движения под милленаристскими лозунгами (так же как и в Европе, и в мусульманском мире) всегда были политически оппозиционными (4).

——————————————————————————————————-

(2) П. Бергер ошибочно полагает, что мессианство, милленаризм, эсхатология как более или менее единый комплекс присущи только религиям «иудео-христианско-мусульманской орбиты» [Berger, 1969, с. 68—69].

(3) О социорелигиозном типе пху ми бун и вей-за я уже упоминал в другом месте и по другому поводу. О буддийском милленаризме в Таиланде см. [Skrobanek, 1976; Tambiah, 1984], в Бирме см. [Spiro, 1970; Меndelson, 1961; 1975, с. 144—145], информация о лаосских движениях под руководством тех же пху ми бун содержалась в выступлении Б. Те на советско-французском симпозиуме по Юго-Восточной Азии [Gay, 1989].

(4) Создание вооруженной оппозиционной группы вокруг людей типа пху ми бун вовсе не неизбежно; харизма этого потенциального контрлидера может быть рутинизирована и переведена в спокойный, рациональный план праведности.

——————————————————————————————————-

Итак, два основных буддийских способа легитимации властных отношений: рационально-этический, как правило, делающий буддизм идеологией порядка, и иррационально- милленаристский, который может при известных обстоятельствах выработать на базе буддизма идеологию протеста. Разумеется, на практике оба эти способа тесно переплетены.

Конфигурация ценностей данной культурной традиции не только легитимирует, но и определенным образом оформляет «силовые отношения». За многие столетия власть в тхеравадинских обществах была насыщена значениями буддийской социальной программы. Властным отношениям здесь присущи, если ограничиться уже рассмотренными чертами, персонализм, иерархизм, преобладание парных (диадических) связей, нестабильные клиентельные группы. Эти элементы политического процесса и политической культуры отрабатывались на протяжении долгого времени; в период создания колониальных структур они ушли на второй план (кроме Сиама, где развитие было более непрерывным) и вновь вышли на поверхность во второй половине XX в., но уже в иных формах и в соединении с новыми элементами политики, бывшими частью колониального наследия и постколониальных западных влияний.

Sacrum и regnum

Sacrum и regnum, сакральность и власть, мораль и сила— таковы два главных нерва всякого общества, если в понятие «сакральное» вкладывать широкий смысл; в более узком смысле речь идет о соотношении религии и политии. О том, что это разграничение в принципе признано в буддийской культуре, свидетельствует дихотомия палийских терминов dhammacakka и anacakka — «колесо учения» и «колесо власти» («силы»). Более того, именно буддизм четко обозначил эту дихотомию: появление радикально мироотвергающей религии приводит к разграничению мира на священную сферу, где царит праведный порядок, и профанную сферу, где царит хаос «голой силы». На первый взгляд они соотносятся как свет и тьма, как знание и неведение, как путь Будды и путь мира, и выбор между ними очевиден: как Христос бросает «все царства мира сего» к подножию «плода Царствия небесного», так и Будда предпочитает «плод сотапатти» («вступления в поток освобождения») всякой власти на земле [Дхаммапада, 178]. Сама история ухода Будды из дому символизирует тот же выбор.

Важно, однако, что христианство для обозначения «Царствия небесного» не находит другого слова, кроме того, которое относится также к земной политии (пусть даже «царство» имеет переносный смысл). Не случайны также представления о «тысячелетнем царстве», о самом Христе как о «Царе Иудейском», о царских атрибутах Христа и, наконец, богатая традиция, связанная с идеей Христа-пантократора, Господина Христа, Христа-воителя (5). Небесный и земной планы пересекаются; путь к спасению мыслится во властных категориях, а путь мира обретает в рамках идеи власти сакральный смысл. То же самое удвоение можно обнаружить уже в ранних буддийских текстах. Гаутама Будда царского происхождения, но он отказывается от своего царства, тем не менее в каноне именуется Царем Царей [Sela-sutta, S. Nip.]. Согласно суттам, существу, обладающему 32 признаками (lakkhana) великого человека (mahapurisa) предназначено пойти по одному из двух путей: если он «покидает дом», то становится святым (архатом), если он «остается в доме», то становится царем, причем это равнозначная альтернатива [Vatthugatha, S. Nip.; Lakkhana-sutta, D. N. и др.] (6). Будда — Чаккаватти, «вращающий колесо», но Чаккаватти это также «всемирный правитель», с той разницей, что он вращает не «колесо учения» (dhammacakka), а «колесо власти» (anacakka) (см. [Tambiah, 1976, с. 44—45]). Категории учения и категории власти нерасторжимо переплетены: Будда призван властвовать с помощью Дхаммы, а царь призван воплощать Дхамму с помощью власти. Характеристики Будды и Великого (идеального) царя очень схожи (7). Как замечает С. Тамбайя [Tambiah, 1984, с. 331—332], в буддизме различаются два типа высшей религиозной харизмы— харизма аскета-святого и харизма праведного буддийского царя. В истории буддийских обществ есть много косвенных свидетельств взаимопересечения «священства и царства». Например, сходство архитектурных планов царского дворца и монастыря [Lehman, 1987а, с. 173—177]; употребление понятия «sima» («граница») в отношении как сферы политического влияния, так и сферы влияния божеств в ланкийском пантеоне [Obeyesekere, 1966, с. 17]; также двойное употребление понятия «варан» («мандат власти»), который выдается царем своим вассалам, а Буддой — подчиненным ему божествам [Obeyesekere, 1966, с. 12]. Все это сближает до отождествления вершины двух сфер социума — сферы сакрального и сферы власти (8).

——————————————————————————————————-

(5) С. С. Аверинцев [Аверинцев, 1988, с. 213—214] говорит о параллельности двух царств, их суммарном единстве в качестве целого «священного мира». Иллюстрацией могут служить слова императора Византии Иоанна Цимисхия (см. [Диакон, 1988, с. 55]). Об отождествлении германцами Христа с военным вождем см. [Кардини, 1987, с. 1791—183].

(6) Текст и точный перевод этой формулы см. [Самозванцева, 1989, с. 156, 167].

(7) Например, в одном фрагменте истоки царского могущества связываются с такими качествами царя, как «щедрость, самообладание, самоконтроль» [Mahasudassana-sutta, II; D. N.]. Эти качества относятся и к самому Будде.

(8) Монография С. Тамбайи так и называется: «World Conqueror and World Renouncerer» [Tambiah, 1976]. Автор подробно обосновывает тенденцию к тождеству «пути царства» и «пути освобождения», имеющую канонические истоки.

——————————————————————————————————-

Но можно говорить и о переплетении этих сфер на всем общественном пространстве снизу доверху, а не только в вершинах. «Меритократия» зиждется именно на всеохватывающей параллельности двух иерархий — иерархии власти и иерархии заслуг; каждый более высокий властный статус легитимируется с помощью закона каммы как мирское воплощение более крупного объема заслуг; действие каммы замыкается на вершине; царь обладает, согласно тхеравадинской политической культуре, наилучшей каммой (в параллельной иерархии ему соответствует камма архата, Будды) (9). В тхеравадинских обществах власть являлась тем нервом профанного мира, в котором религиозная харизма превращается в земное достояние. Все властные отношения традиционно мыслились в религиозных категориях (как соотношение религиозных заслуг) и, в свою очередь, почти все общественные отношения воспринимались как властные отношения (10). Поэтому, в частности, каждый чиновник определенного государственного ранга есть в некотором смысле «превращенный монах» соответствующей ступени иерархии сангхи и, наоборот, каждый монах, избери он путь мира, мог бы, согласно этим представлениям, достичь соответствующего властного статуса. Иерархия религиозных (моральных) статусов — смысловая, ценностная начинка бюрократической иерархии. Не случайно сходство в восприятии царского домена и храмовых земель (и их статуса); то же относится к другим категориям государственных земель, ибо чииовничество и духовенство как социальные группы воспринимаются сходно [Юго-Восточная Азия в мировой истории, 1977, с. 45]. Бюрократия предстает как политическое «духовенство», а сангха — как духовное «чиновничество». Вывод, о параллельности сакральной и светской иерархий в той или иной форме делается многими исследователями (см., например, [Kirsch, 1975, с. 189; Ling, 1983, с. 63; Zago, 1972, с. 362—363]). Этот параллелизм является краеугольным камнем концепции государства.

Уже названных особенностей достаточно, чтобы предположить, что в тхеравадинских обществах власть по определению сакральна, насыщена сакральными качествами, в отличие от католической и брахманистской традиций, где власть и государство легитимируются извне путем авторитетной санкции невластного (в идеале) сакрального института. Буддийская сангха вряд ли когда-либо выполняла роль, такого внешнего авторитета, она могла лишь ритуально подтверждать власть. Светская власть всегда была здесь выше духовной, но сама светская власть была сильнейшим образом религиозно окрашена [Юго-Восточная Азия в мировой истории, 1977, с. 13, 27] (11).

——————————————————————————————————-

(9) См. [Hung, 1970, с. 142—143]. Т. Хунг приводит примеры из бирманской хроники «Хманназан Язавин» и ланкийской «Чулавамса», в которых, царское достоинство объявляется следствием каммы, добродетельных действий в прошлых жизнях, а также цитирует фрагмент придворной бирманской книги середины XIX в. «Сасанавамса», где о царе Миндоне сказано следующее: «Праведный наш царь с помощью силы заслуг, которые он накопил в сотнях прошлых рождений, достиг величия царства» (цит. по [Hung, 1970, с. 142]).

(10) Именно в этом смысле следует понимать несколько рискованное утверждение С. Тамбайи о том, что в буддийской культуре «религия тождественна полктии, а полития — обществу» [Tambiah, 1978, с. 112].

(11) Правитель в буддизме (в отличие от шиваизма) мог считаться человеком, но обязательно приобщенным к сакральному; контраст с христианской политической культурой очевиден. Израилю надо было глубоко пережить трансцендентализацию Бога, разрыв континуума между Богом и человеком, чтобы царь Давид уже в Библии воспринимался вполне как грешный человек, заслуживающий Господнего гнева [II Царств, 12].

——————————————————————————————————-

Можно сказать, что государство ex definitio является, буддийским институтом [Lester, 1973, с. 3], истоки такого положения были показаны. В мусульманской традиции государство тоже — исламский институт ex difinitio, но (помимо других отличий по существу и по форме) во главе его стоит «наместник» (халиф) пророка, и сам пророк — только «посланник» (наби) того, кому принадлежит вся полнота власти; наконец, религиозные специалисты всегда играли в исламских государствах определяющую роль. В буддийском государстве над правителем в принципе нет «божественной власти», и сам он считается высшим религиозным специалистом: в истории тхеравадинских стран именно за монархом (а не ученым монахом) признавался высший авторитет и в религиозной экзегезе, и в интерпретации «правовых» книг (тхамматат) [Tambiah, 1976, с. 186—187; Reynolds F., 1977, с. 42]. Поэтому тхеравада по крайней мере не препятствовала характерной для всей Юго-Восточной Азии тенденции к прямому обожествлению правителя (и государственной власти вообще), хотя в концепции devaraja (бога-царя) решающую роль в конечном счете играли не буддийские компоненты, а своеобразный индианизированный синтез (махаяна, шиваизм и исконные местные представления) (12).

——————————————————————————————————-

(12) Идея бога-царя появляется — в рамках индуистской традиции — в «Законах Ману» [Singh, 1985, с. 91]. Наиболее четко она сформулирована Ж. Седесом применительно к Ангкору [Coedes, 1963]. Впрочем, сам Седес допускал, что devaraja— не личность царя, а лишь принцип царства, воплощенный в линге или образе. Есть мнение, что культ devaraja относился не к царю, а к Шиве как «царю богов» (см. [Kylke, 1978]). Во всяком случае, неверно прямо переносить этот культ на тхеравадинские политии, например на тайскую Аютхию, хотя влияние позднего Ангкора здесь было велико. То, что элементы этого культа и связанных с ним представлений были включены в концепцию власти, кажется бесспорным, как и то, что тхеравада довольно легко допускала их существование.

——————————————————————————————————-

Лучше всего специфика буддийской идеи власти выявляется при сравнении ее с классической брахманистской политической культурой, а наиболее красноречивый текст в этом отношении — «Агання-сутта» [D. N.]. Два кардинальных новшества, введенных в концепцию государства в этом канонивеском тексте, состоят в следующем: во-первых, правитель (царь) появляется, согласно зафиксированному здесь космо- и социогоническому мифу, прежде варн; во-вторых, при перечислении четырех классических варн брахманы и кшатрии меняются местами (кшатрии оказываются на первом месте) (анализ сутты см. [Tambiah, 1976, с. 14]). Для брахманистской традиции это означает глубокий переворот. Но поскольку он произошел, изменилось и соотношение sacrum и regnum, которые были сплавлены воедино в институте царской власти (при том, что появился новый источник сакрального— сангха, не имеющий специального места в политической системе). Следовательно, сделались невозможными особая политическая наука (традиции шастр или данданити), а также монополия религиозных специалистов на обладание sacrum; противостояние дхармы и артхи и проблематика «диалога» между ними (как между Кришной и Арджуной в «Бхагавадгите») утратила свое значение.

Как видно из сказанного, имманентная сакральность власти и государства выводится из духа буддийской реформы классической индийской традиции. Но есть также основания полагать, что корни этой особенности тхеравадинской политик уходят глубже в историю Юго-Восточной Азии, к периоду до принятия буддизма. Во всяком случае, сакральность власти — древняя добуддийская черта этого региона, то же относится и к добуддийской Ланке [Семека, 1969, с. 84—85]. Более того, эту черту можно распространить и на Восточную Азию, где государства, как пишет А. С. Мартынов, сакральны сами по себе, даже «без союза с сакральными учреждениями, как в Европе, Византии, Монголии и Тибете» [Мартынов, 19876, с. 6]. Что касается Юго-Восточной Азии, то здесь древний культ государства был связан с архаичными культами духов, культом священной горы; не следует забывать и о древней шиваистской концепции царства, связанной с культом линги, наиболее ярко воплощенным в древней Ангкорской империи,— переход к буддизму был опосредован в Камбуджадеше синкретически равным почитанием Шивы и Будды (с XI—XII вв.) [История Кампучии, 1981, с. 54].

Сочетание буддийской и других концепций власти приводит к тому, что власть концентрирует в себе почти всю энергию социальных связей, государство безраздельно доминирует в исследуемых обществах. Интересно, что власть как целевая установка, как объект стремлений прямо почти не осуждается в тхеравадинской традиции (в отличие, например, от мотива алчности, жажды богатства и удовольствий). Способность властвовать, оказывать влияние рассматривается как цель в себе, притом как самая желаемая цель в пути этого мира,— а отнюдь не как инструмент для достижения чего-либо другого [Piker, 1968, с. 398]. Обладать властью, быть причастным к власти, приблизиться к власти — таково общее стремление, превосходящее все прочие, ибо власть (государство, правительство, двор, бюрократия) содержит харизму, природа которой сродни религиозной (13). То, что трансцендентный монашеский буддизм отвергает как привязанность к миру, в укладе «посюсторонней» жизни превращается в высоко чтимую ценность (так же, как канонический отказ от связей превратился в высокую оценку социальных связей). Государство выступает как представитель, сакрального в сфере земных отношений.

——————————————————————————————————-

(13) А. Кирш [Kirsch, 1975, с. 188] говорит о том, что тайцы относят людей, обладающих властью, как и монахов, к более высокой категории — онг (в отличие от кхон — простых смертных).

——————————————————————————————————-

Мораль и насилие

Если власть сакральна ex definitio, то возникает вопрос, следует ли власти быть моральной, праведной или она может быть аморально насильственной, но при этом почитаться в качестве легитимной. Иными словами, не является ли собственно буддийская мораль излишним средством легитимации, без которого священная власть может вполне обойтись?

План морали и план sacrum не всегда совпадают; священным может быть действие, которое нельзя считать праведным с точки зрения абсолютных моральных требований. В буддийской традиции, однако, присутствует стремление отождествить в понятии «власть» моральное и сакральное, свести к минимуму расхождение между ними. Во всяком случае, сакральность власти всегда связывалась с выполнением власть имущим моральных буддийских предписаний; оппозиция сферы религиозного авторитета и сферы ценности» нейтральной стихии власти (Realpolitik) как изначально автономных сфер в буддийской традиции выражена гораздо слабее, чем в индуистской или христианской. В буддийской политической культуре не могли появиться Каутилья или Макиавелли. Хотя, как говорилось выше, сакральность власти имеет добуддийские корни, с момента принятия буддизма она приобретает «вкус Дхаммы» и редко уже мыслится в отрыве от Дхаммы. Даже тот факт, что в буддийском обществе область абсолютных ценностей институционально обособлена (в сангхе, в монастыре), не мешает государству быть вторым «святым местом», где дхаммачакка и аначакка стремятся совпасть.

Совпадение морали и sacrum в понятии «власть», впрочем, не абсолютно. Это видно на уровне элементарных представлений в первичных группах. Например, у кхмеров лоен, проживающих в северо-западной части Таиланда, понятие «саксит» («власть», «сила») содержит «природное качество», в котором нет ничего религиозного»; «не доброта, а сила противостоит хаосу» [Chou Meng Tarr, 1985, с. 194], т. е. внемо ральная сила упорядочивает вселенную. Вряд ли, однако, категоричность этого утверждения справедлива: одним из источников «саксита» является знание религиозной (тхеравадинской) традиции, та или иная причастность к монашеству [Chou Meng Tarr, 1985, с. 199]. Л. Хэнкс, изучавший аналогичные тайские представления, противопоставляет чисто «силовые», внеморальные понятия власти (амнаад, кхаенг, кхаенг раенг) буддийскому понятию «заслуги» (бун) по мнению Хэнкса, они имеют «такое же аморальное значение, как английское слово «power» [Hanks, 1962, с. 1254]. С.Тамбайя справедливо оспаривает это мнение. Понятия «религиозной харизмы, эффективности, влияния, силы», считает он, стоят здесь в одном смысловом ряду [Tambiah, 1976, с. 485], т.е. сила опять же обладает «вкусом Дхаммы» и не может восприниматься совершенно вне идеи заслуг.

Моральное обоснование власти обнаруживается при выявлении лидеров в деревне по их «набожности» и сопутствующим качествам (см. [Mizuno, 1973, с. 131; Ebihara, 1966, с. 186]), но особенно явственно оно прослеживается в подробной и опирающейся на ряд канонических сутт концепции Дхаммараджи — дхаммического, буддийского царя. Дхаммараджа — это правитель, руководствующийся не специальной «дхармой царя» (rajadharma), как в брахманизме, а универсальной Дхаммой Будды, снимающей все специальные различия. Джаммараджа — Чаккаватти, властная ипостась Будды. Праведность, как учат джатаки (51, 151, 521 и др.), царские хроники (бирманская «Хманнан Язавин», ланкийская «Чулавамса» и др.) [Hung, 1970, с. 142, 147], считается главным достоинством царской власти. «Десять царских добродетелей» включают щедрость, соблюдение общих моральных заповедей, незлобивость, терпимость и прочие чисто буддийские по духу черты. В отличие от «гедонистического милитаризма» «Артхашастры» [Butr-Indr, 1979, с. 165], который может оставаться внеморальным, буддийская политическая культура не мыслит себе такого царя, который был бы равнодушен к морали. Один тайский поэт XVII в. объясняет несчастья в государстве пороками царя [Sivaraksa, 1979, с. 51]. По одной из джатак (334), если правитель справедлив и благороден, все плоды, масла, мед в государстве сладки, в противном случае они становятся горькими. В конце концов моральное качество правления связывается с ходом природных ритмов [Smith В., 1978а, с. 62], причем — и это очень характерно — причиной является первое, а не второе (14). Образы праведных царей, начиная с Ашоки, настойчиво культивируются в буддийской исторической памяти.

——————————————————————————————————-

(14) О космическо-социальном синтезе в античной утопической традиции см. [Фрейденберг, 1990]. Здесь многое прямо перекликается с буддийской утопией.

——————————————————————————————————-

Абсолютное совпадение морали и власти, однако, невозможно; быть святым на троне гораздо труднее, чем в монастыре. Власть не может быть ненасильственной, и поэтому всегда существовала сложнейшая политико-психологическая проблема легитимации насилия, в буддизме тем более сложная, что власть претендует на исконную праведность. История тхеравадинских обществ знает отнюдь не меньше насилия, чем история всех других обществ. Пацифизм, выводимый из буддийской морали и распространяемый на традиционный буддийский социум,— это, как верно пишет Т. Линг [Ling, 1979а, с. 136—139], не более чем миф, не способный скрыть постоянную череду войн и жестокостей. Правда, воинственная символическая образность в буддизме не получила такого развития, как в исламе или христианстве; понятие «священная война» (джихада или крестовый поход) в истории тхеравады имеет слабые аналогии. Насилие, война, милитаризм на первый взгляд противоречат высшим трансцендентным ценностям буддизма, но не следует забывать о некоторой внутренней «воинственности» (в «земных» ориентациях), обусловленной его кшатрийским происхождением [Reynolds F., 1978, с. 137]. Насилие в сферах высшей власти, в отличие от сравнительно мягких отношений в деревенской среде, бросилось в глаза Р. Ноксу в Канди в XVII в. (см. [Anumugama, Meyer, 1984, с. 52]). Для бирманских крестьян, согласно популярной фольклорно-апокрифической максиме, государство стоит в ряду «пяти главных зол» наряду с пожаром и наводнением; государство приравнивается к природным стихиям, слепо и беспощадно вторгающимся в праведную деревенскую жизнь. Были случаи, когда цари убивали даже монахов [Spiro, 1970, с. 381]. Власть в ее стихийно-насильственном проявлении, очевидно, вызывала не столько благоговение, сколько страх; видимо, отношение в целом было двойственным, сочетающим и то и другое (15).

——————————————————————————————————-

(15) А. Тертон обращает внимание на обилие в тайском языке лексических средств, выражающих страх перед силой и поклонение ей [Turton, р, 1987, с. 109]. Л. Пай пишет о презрении к подчиненным и подобострастии-страхе по отношению к начальству как о важных составляющих «психологического опыта бирманской бюрократии» [Руе, 1962, с. 68].

——————————————————————————————————-

Как неизбежное следствие государственного прагматизма при тхеравадинских дворах всегда появлялись советники-брахманы (но не буддийские монахи!), знакомые с искусством управления; была распространена наука политики, имевшая явно брахманистское происхождение (dandaniti); складывались небуддийские культы царской власти (включая целый ритуально-символический комплекс). Это были дополнительные средства легитимации власти, делавшие насилие «справедливым», но без чисто моральной санкции (см. [Всеволодов, 1978, с. 77, 79; Краснодембская, 1982, с. 17, 21]).

Однако такие средства легитимации в буддийском обществе были недостаточны. Царям приходилось всегда заботиться о том, чтобы вернуть власти «вкус Дхаммы», который она, переступив какой-то предел, утрачивала. Для этого годились только чисто буддийские средства, из которых самыми популярными были грандиозное религиозное строительство к церемонии подношений сангхе. Чем больше насилия совершалось, тем в больших масштабах оно затем замаливалось (бирманские деспоты Байнаунг и Бодопая в этом отношении мало отличаются от Ивана Грозного) (см. [Холл, 1958А с. 186, 398—400]). Царские дана должны быть так же обильны, как и пролитая царями кровь, только тогда объем заслуг правителя может быть восстановлен. Оправданием войн была и защита буддизма: классическим и едва ли не единственным в литературе примером такого рода является прощение монахами царя Дуттхагамани за убийства, совершенные им в антитамильской освободительной войне. Этот случай, описанный в «Махавамсе», имеет значение почти мифологического архетипа (16).

——————————————————————————————————-

(16) Перевод из «Махавамсы» см. [Семека, 1969, с. 104]. Согласно мифу, содержащемуся в «Махавамсе», в копье Дуттхагамани была вставлена реликвия Будды, что само по себе прощало совершенные им убийства. О значении этого текста для ланкийской буддийской политии см. [Оbеуеsekere, 1979b, с. 285].

——————————————————————————————————-

Оправдание насилия в буддизме все же всегда было спекулятивной натяжкой, и в исторической памяти оставались цари-праведники, предпочитавшие свести насилие к минимуму и властвовать с помощью Дхаммы; классическим примером такой стратегии, безусловно, является провозглашенный Ашокой в его 13-м эдикте принцип «завоевания Дхаммой» (dhamma vijaya), а не силой. Буддийские исторические хроники, впрочем, признавали оба типа праведных героев — царя-праведника и царя-воина (см., например, противопоставление полулегендарных сингальских правителей Деванампиятиссы и Дуттхагамани в двух хрониках — «Дипавамсе» и «Махавамсе» [Clifford, 1978, с. 42—43]). Идеал, к которому стремилась буддийская политая, заключался в том, чтобы, во-первых, подтвердить сакральность (властной) силы и, во-вторых, придать этой сакральности именно буддийский характер. В буддийском мировоззрении, как уже отмечалось, имелись для этого необходимые предпосылки. Было бы упрощением считать этот идеал или исторической действительностью, или, наоборот, идеологической ширмой, скрывающей полную отчужденность и насильственность власти. Здесь тончайшая диалектика: в ткань властных отношений вплетены многочисленные смысловые и ценностные нити; зазор между моралью и насилием то увеличивается, то сокращается.

Буддийский милленаризм в концепции власти

Выше говорилось по крайне мере о трех концептуальных блоках в системе легитимации высшей (царской) власти в традиционных тхеравадинских политиях: царь-Чаккаватти (властный аналог Будды); и царь-Дхаммараджа (праведный правитель); царь-Дэвараджа (бог-царь с сильным индуистским колоритом). Еще один блок представляет правителя в качестве Бодхисатты, т. е. существа, обладающего энергией каруна (сострадания) и в будущем предназначенного стать Буддой. Этот четвертый блок тесно переплетен с тремя предыдущими, но его своебразие состоит в мессианско-эсхатологической атмосфере, которую он создает вокруг власти. Космологическая основа культа царя-Бодхисатты — вера в грядущий конец мирового «цикла Дхаммы», который наступит, согласно такому авторитету, как Буддхагхоша, через 5 тыс. лет после ниббаны Будды Гаутамы. Тогда явится Будда Меттея (ныне Боддхисатта), приход которого совпадет с (или последует сразу за) воцарением Всемирного Справедливого Правителя. Но важно то, что в буддийском космоисторическом сознании эти два образа пересекаются и стремятся к тождеству [Tambiah, 1984, с. 319], подобно тому слиянию Будды и царя, которое в каноне трактуется как изначальное. Геометрия этой идеи такова: в одной точке космоса-истории рождаются две линии — мироотрицающая, религиозно-аскетическая линия Будды и мироутверждающая, властная линия царя; линии параллельны, но в конце мирового цикла, в далеком будущем, они сойдутся (17).

——————————————————————————————————-

(17) Это только тенденция, поскольку, строго говоря, фигуры грядущего Будды и грядущего Царя различимы (см. [Skrobanek, 1976, с. 15; Sarkisiyanz, 1978, с. 90]).

——————————————————————————————————-

Мифологическое прошлое и эсхатологическое будущее во всех культурах зеркально отражают друг друга: грядущая утопия мыслится как возвращение предвечного золотого века. Это идеальное состояние начала и конца является образцом и для настоящего. Поэтому линия Дхаммы и линия царства имеют тенденцию к скрещиванию на протяжении всей истории. Отсюда проистекает представление о царе-Бодхисатте, призванном воплотить на земле райский порядок уже сейчас. Таким образом, конец мирового цикла либо приближается, ожидается «до срока», либо, скорее всего, предвосхищается: нынешний правитель уже в этом своем рождении пытается установить элементы того идеального порядка, который окончательно восторжествует в будущем.

Множество царей в истории тхеравадинских стран провозглашали себя бодхисаттами, равно как и присваивали титулы Чаккаватти и Дхаммараджа (Буддараджа) в различных их сочетаниях (титул Дэвараджа встречается гораздо реже).

Но таково место милленаризма лишь в идеологии порядка. В идеологии же конфликта он принимает иные формы и играет иную роль в политическом процессе. В тех случаях, когда дела в государстве неблагоприятны, когда есть угроза внутреннего кризиса или внешнего вторжения, когда появляются сомнения в буддийском характере правления, милленаристские ожидания усиливаются и связываются с альтернативными харизматическими фигурами. Эти харизматики часто становятся лидерами вооруженных оппозиционных движений и основой их харизмы, как правило, является убеждение в том, что они (будь то крестьянский вожак или мятежный принц) — мессии, сочетающие в себе качества бодхисатты и справедливого царя и призванные восстановить порядок в духе «буддийского царствования».

На практике эти представления служили инструментом бесчисленных узурпаций, сепаратистских и крестьянских восстаний, причем на место буддийского правителя предлагались оппозиционные кандидатуры — лидеры движений. На Ланке наиболее известные из восстаний — в 1818, 1832 и 1848 г.—возглавляли люди, объявлявшие себя претендентами на кандийский престол. Под флагом Буддараджи (Сетья-мин-буддаяза, где Сетья-мин — бирманский эквивалент Чаккаватти) вспыхивали крестьянские движения в Бирме в 1839, 1855, 1858, 1860, 1886, 1889, 1930—1931 гг. (знаменитое восстание под руководством Сая Сана, провозгласившего себя буддийским царем) [Sarkisyanz, 1978, с. 90]. В Таиланде- подобные движения (во главе с пху ми бун) происходили уже в период Сукхотаи в Аютии (лидеры — Тхамтхиан и Бун Кхван); с 1767 по 1770 гг. просуществовало государство во главе с монахом Руаном на Севере Таиланда; методически подавляемые зачатки подобных движений возникали и в XIX в. уже при династии Чакри [Skrobanek, 1976, с. 25—27] и в XX в. — в 1899, 1902, 1924, 1933, 1958, 1973 гг. [Tambiah, 1984, с. 311]. Так или иначе эти движения были связаны с кризисными ситуациями: в 1886—1889 гг. в Бирме отмечена первая резкая реакция на только что завершившееся британское завоевание; восстание под руководством Сая Сана совпало с мировым кризисом, неожиданно резко отразившимся на экономических условиях в Нижней Бирме; движение 1899—1902 гг. в Таиланде было ответом на усилия Чулалангкорна, направленные на более эффективное подчинение тайского Севера Бангкоку [Tambiah, 1984, с. 311] и т. д.

Как ни различны по сути все эти формы политического процесса, они сходны в одном — в милленаристском ожидании, связанном с концепцией двуединства линии Будды и линии власти, фигуры бодхисатты и фигуры правителя. Милленаристские представления могут питать и идеологию порядка, и идеологию конфликта, легитимировать и власть (данный режим), и смену власти (режима) (18).

——————————————————————————————————-

(18) Об антиномическом характере буддийского милленаризма см. [Wipjeyevardene, 1967, с. 39—40; Skrobanek, 1976, с. 17, 24—25; Tambiah, 1984, ft. 319].

——————————————————————————————————-

Идеальная буддийская полития. «Две с половиной линии» политической культуры

В рамках тхеравадинской культуры не было создано сколько-нибудь законченной, систематической специальной теории государства, что открывало путь брахманской политической учености ко дворам буддийских правителей. Но в тхеравадинской традиции есть яркая мифологема праведной власти царя — Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты. Согласно этой мифологеме, верховная власть не имеет божественного происхождения (как инкарнация ведийского бога, «мандат Неба» и пр.); ее истоки подчеркнуто социоисторические (точнее, социомифологические). По известному тексту [Aganna-sutta, D. N.], имеющему множество апокрифических переложений, первоначальная земная гармония разрушена человеческими страстями, корнем которых была эгоцентрическая жажда жизни. «Грехопадение» превратило общество в хаос корысти и вражды, и тогда люди поставили над собой Правителя — самого справедливого и благородного из людей, призванного поддерживать порядок. За это ему решено было ежегодно отдавать часть доходов государства. Здесь обращает на себя внимание прежде всего мотив «избрания на царство» (19).

——————————————————————————————————-

(19) И идея в целом, и некоторые ее детали явно заимствованы в брахманистской традиции «Законов Ману» и «Артхашастры». Намеки на избрание царя есть уже в «Ригведе» [Singh, 1985]. Тот же мотив присутствует в бирманской легенде о дереве падейта (древе изобилия), символе золотого века: царь был избран, когда плоды дерева падейта стали расхищаться, когда возникло представление о «моем» [Sarkisyanz, 1965, с. 174]; тот же мотив можно обнаружить в литературе тхамматат в Бирме и Таиланде и нитигхандува на Ланке [Tambiah, 1976, с. 483]; в тайском «Трайбхум» первый царь получает кроме звания Махасамматараджа также титул ahttiya в связи с выделением ему части земель и доходов [Skrobanek, 1976].

——————————————————————————————————-

Мотив «договора» служит основой часто встречающегося в литературе определения буддийской концепций государства как своеобразного варианта «общественного договора» [Ling, 1983, с. 63; Evers, 1972, с. 105; Butr-Indr, 1979, с. 139; Hung, 1970, с. 133—134; Thaung, 1959, с. 175—176 и др.]. И хотя этот мотив очевиден, буддийский «социальный договор» не может рассматриваться как некая законченная секулярная теория или даже как особая часть такой теории. Власть отдана правителю в силу признания его личной, изначальной харизмы, выбор предопределен блеском его добродетелей, внешности и силы; и хотя прямого «небесного» происхождения власти нет, сакральный элемент просматривается уже в акте «избрания» и «договора».

Этот сакральный элемент наполняется чисто буддийским содержанием в тройной концепции Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты. Буддийское государство оказывается в идеале не чем иным, как коллективным предприятием по всеобщему спасению, а царь— высшим гарантом успеха на этом пути (он спаситель — Бодхисатта). Трезвый прагматизм «социального договора» в таком контексте уступает место убеждению в том, что цель государства чисто религиозная и «здешний» порядок, благополучие подданных — это только условие достижения ниббаны (20). Паганский царь Алаунситу (1112—1167) обещает «построить крутой мост над потоком сансары, и все люди устремятся по нему и достигнут блаженного состояния» [Shwegugyi Pagoda Inscription]. Типичный тайский правитель Лютаи (1347—1370) ставит целью самому стать Буддой и «все живые существа увести из океана несчастий и перерождений» (см. [Hung, J970, с. 154]).

——————————————————————————————————-

(20) Похожие мысли содержатся в теократических концепциях японских буддийских учителей — Сайте (IX в.), Нитирэна (XIII в.) (см. [Игнатович, 1987, с. 156—159]).

——————————————————————————————————-

Таково высшее назначение идеальной буддийской политик, но эта конечная цель определенным образом окрашивает и каждодневную политическую практику. Какой должна быть высшая власть? На это отвечает «Махасудассана-сутта» [D. N.] (21), рисующая картину великолепного царствования образцового монарха. Не буду делать подробного разбора, выделю некоторые ключевые моменты. Во-первых, этот монарх прямо провозглашает Дхамму государственной идеологией, а буддийские моральные принципы — нормами власти (22). Во-вторых, интересы подданных он ставит выше своих, ему не чуждо то, что мы назвали бы «демократизмом в популистском духе» (23). В-третьих, он покровитель, вся его деятельность направлена на благоустройство жизни в государстве и заботу о подданных: он строит здания, разводит сады, не жалеет своих богатств, давая каждому то, в чем тот нуждается (24). Историческим воплощением этого царя-бла- гоустроителя был Ашока (до него — персонажи жизнеописания Будды — Бимбисара и Пасанади). Ашока изложил свою программу в 7-м наскальном эдикте: «Я приказал посадить баньяны вдоль дорог, чтобы дать тень людям и животным. Я приказал вырыть пруды… построить дома для отдыха». Но главным смыслом этой программы Ашока считал создание условий, чтобы «люди могли следовать Дхамме с верой и благоговением» (см. [Southwold, 1983, с. 176; Самозванцева, 1989, с. 159]). Поэтому масштабно в первую очередь его религиозное строительство. Подобных примеров в двухтысячелетней истории тхеравады множество (см. [Hung, 1970, с. 156, 166]). При всем том легендарный Махасудассана и его реальные последователи имели огромные владения, великолепные дворцы, многочисленную свиту, хорошо обученные войска, сочетая царственную благотворительность с культом роскошного царствования (25).

——————————————————————————————————-

(21) Параллельные места см. [Джатаки, 95, Mahaparinibbana-sutta, D. N.др.]. Sudassana (пали) — «великолепный».

(22) Свой дворец он называет dhammam, т. е. Дхамма (праведное учение).

(23) «Однажды… царь Махасудассана направлялся к месту отдыха со своей армией… Там… к нему приблизились брахманы и миряне и сказали: “О царь, проезжай медленно, чтобы мы могли дольше созерцать тебя!” Но царь… обратившись к своему возничему, сказал: “Правь колесницей медленно, о возничий, чтобы я мог дольше созерцать мой народ”» [Mahaudassana-sutta, 54].

(24) «Царь Махасудассана установил постоянные раздачи на берегах Лотосовых прудов — еду для голодных, питье для жаждущих, одежду для неимущих, средства передвижения для тех, кто нуждается в них, ложе для уставших, жен для тех, кто ищет их, золото для бедных, деньги для тех, кто в нужде» [Mahasudassana-sutta, 63].

(25) См. также [Balapandita-sutta, М. N.]. «Блеск царствований» — доминирующая черта концепции власти, идея устроительной деятельности выражена не столь явно. В китайской (конфуцианской) политической культуре, например, преобладает ориентация власти именно на эффективную социоупорядочивающую деятельность, гармонизацию отношений. Это чрезвычайно важный контраст.

——————————————————————————————————-

Все это позволило М. Веберу дать два весьма точных определения идеальной буддийской политик (применительно к царствованию Ашоки, которое было архетипическим для позднейших тхеравадинских государств): в одном месте он называет ее «государством благоденствия» (по аналогии с «welfare state»), в другом — «буддийской теократией» [Weber, 1960, с. 238, 241]. Действительно, центральная власть покровительствует всему народу (Вебер связывает это с «латентным демократизмом» буддизма), выступая в роли патерналистской силы, объединяющей классы и сословия, и легитимируя себя с помощью идеи единой Дхаммы (что существенно отличается от партикуляризма кастовых дхарм в индуизме). Вместе с тем это именно «теократия» в том смысле, что во главе государства стоит сакральный (хотя и не божественный) правитель, власть которого сильнейшим образом этизирована и не имеет иных принципов и целей, кроме религиозных (сотериологических). Эта модель — слепок с элементарного отношения патрон—клиент, описанного выше: моральный рационализм «буддийских добродетелей» сочетается с иррациональной сакральностыо харизматического лидерства. Разумеется, в образе правителя и в масштабах государства все эти качества достигают почти космических высот: ведь Чаккаватти — это мирская ипостась Будды, а государственная бюрократия в каком-то смысле приобретает характер религиозного института (по принципу параллельности). Такова первая — патерналистская — линия буддийской политической культуры. Блещущий великолепием, праведный царь-патрон стоит над всем народом и по этой же модели строятся патрон-клиентные отношения на всех уровнях. Этот идеальный тип не только прекрасный мифологический образ, несбыточная мечта; ведь всякая утопия есть ориентир, нормативная матрица, с помощью которой «программируется» практика. Политический идеал нельзя считать камуфляжем, идеологическим лицемерием, призванным скрывать грубый прагматизм власти. Механизм легитимации следует понимать не как внешнюю маскировку, а как внутреннее ценностное (смысловое) обоснование.

Но это вовсе не значит, что утопия может быть целиком воплощена. Насилие, как уже говорилось, было привычным делом в буддийских государствах. Реальная полития здесь наряду с патернализмом, ориентацией на всеобщее благоденствие, теократическим духом могла также быть деспотической. Это вторая — деспотическая — линия политической культуры. Она сложилась под сильным влиянием небуддийских традиций; прежде всего, это шиваистская идея devarajа, о которой речь шла выше: обожествленный правитель или, в более осторожной интерпретации, носитель божественного принципа власти — это нечто глубоко отличное от Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты и по духу, и по существу (см. [Корнев, 1987, с. 134]), это уже потенциальный деспот (можно вспомнить роль брахманского культа при тхеравадинских дворах).

Но и сама буддийская утопия содержала, как это ни странно, семена не только покровительства, но и деспотизма. Его возможность заложена в сакральности власти ex definitio, в харизматической природе правления, в популистском духе легитимации, в тенденции к тотальному этатизму (ибо объектом забот государства является помимо прочего и духовная жизнь подданных). Еще одно обстоятельство — эластичность закона каммы. Любая узурпация власти, примерами которой изобиловала история этих обществ, автоматически удостаивалась каммической легитимации. Всякие действия верховной власти также оправданы ipso facto; знаком иссякания каммической энергии (запаса заслуг) правителя может быть только факт его падения. Это допущение произвола распространялось на политические игры при дворе и во всех звеньях аппарата.

На скрещивании этих линий и возникла деспотическая традиция как альтернатива и дополнение к патерналистской традиции. История тхеравадинских обществ демонстрирует и их динамическое сочетание, и преобладание то одной, то другой. Буддийская политическая программа предполагает и акцент на моральном государстве благоденствия, и акцент на деспотическом произволе; выбор зависит от многих исторических переменных (26).

——————————————————————————————————-

(26) Ф. Леман говорит о двух типах тхеравадинской монархии, соответствующих двум концепциям царской власти, — Дхаммараджа и Дэвараджа; вторую он называет «кхмерской» [Lehman, 1987b, с. 178].

——————————————————————————————————-

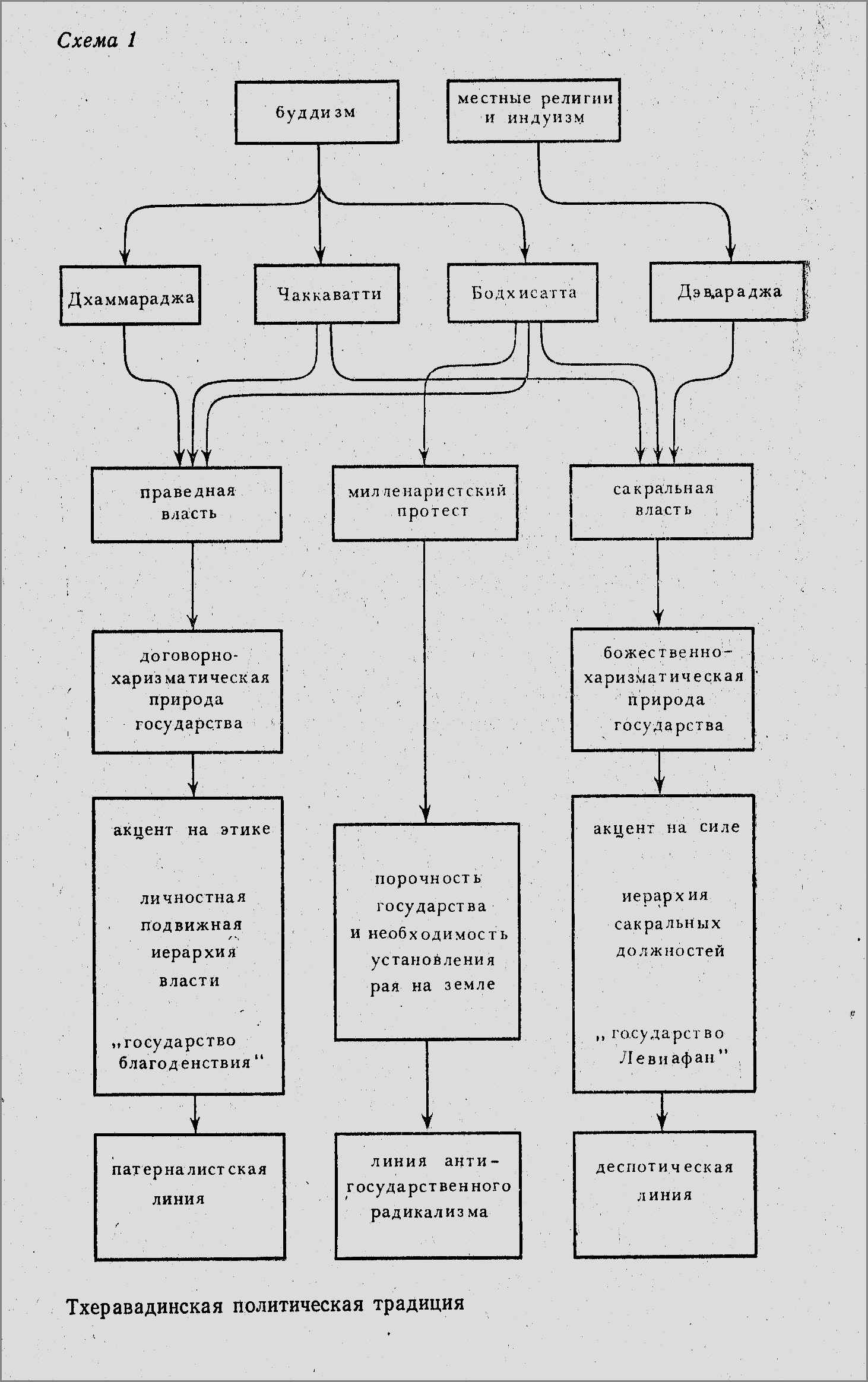

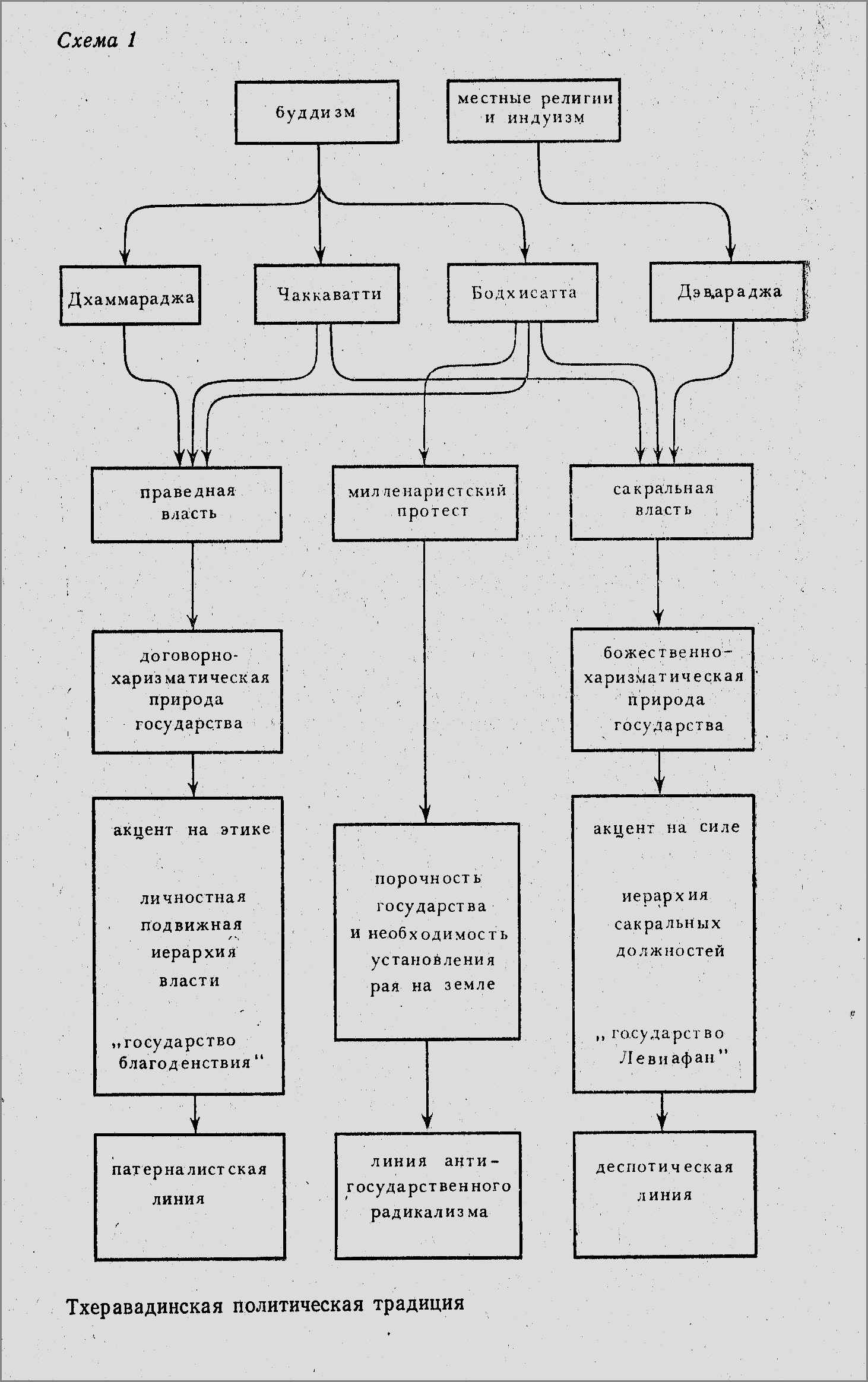

Кроме этих двух основных линий существовала и промежуточная, «половинная» линия милленаристского протеста. В отличие от двух названных моделей государственного порядка милленаристский протест можно считать моделью антигосударственного радикализма, политической оппозиции порядку. Эта модель родственна идее царя-Бодхисатты, которая есть не что иное, как «прирученный» милленаризм. Живой, «дикий» милленаризм анархичен, он, отвергает властный порядок и требует земного рая (схема 1, кликабельно).

Схема 1. Тхеравадинская политическая традиция

На схеме выделены четыре основных титула буддийских царей и показаны содержание и связи в концепции власти. Буддийские источники присутствуют в обеих линиях, хотя в одной более непосредственно, а в другой — косвенно, в рамках буддийско-брахманистского синтеза. Наиболее далеко отстоят друг от друга тип Дхаммараджа и тип Дэвараджа; типы Бодхисатта и Чаккаватти — промежуточны. В предпочтительном употреблении каждого из титулов на протяжении истории была определенная логика: титул Дхаммараджа более инструментален, он непосредственно относится к характеру царственной личности и предполагает сугубо моральные, мягкие методы правления. Титул Чаккаватти подчеркивает имперское могущество, универсализм царственных претензий. Титул Бодхисатта акцентирует внимание на религиозно-утопических задачах царствования, эти же взгляды лежат в основе милленаристского протеста. Титул Дэвараджа означает божественную абсолютность власти. В истории тот или иной титул преобладал тогда, когда надо было подчеркнуть один из этих мотивов. Например, в Сиаме титул Бодхисатта (применительно к правителю) чаще употреблялся в эпоху Сукхотаи; в период Аютхии доминировала заимствованная у кхмеров идея Дэвараджи — и соответственно происходило смещение центра тяжести в сторону деспотической линии политической культуры; в период Тхонбури акцент снова делался на Бодхисатте (самообожествление Таксина в конце его царствования рассматривается как отход от нормы [Butt, 1978, с. 39—40]); в Бангкокский период титул Бодхисатта использовался довольно умеренно (и скорее уже не как титул, а для сравнения монарха с бодхисаттой [Skrobanek, 1976, с. 23]), и на первом плане стояла концепция Дхаммараджи (27). Что касается концепции Чаккаватти, то она, по-видимому, подразумевалась всегда. Конечно, все титулы-концепции, как и обе главные линии политической культуры, сосуществовали и взаимодействовали очень активно. В смене предпочтений и смещении акцентов можно обнаружить некоторые закономерности (28).

Эта своеобразная конфигурация принципов высшей власти в сумме составляет политическую культуру, заложенную в «генах» тхеравадинских обществ (29).

——————————————————————————————————-

(27) М. Хукер выделяет три принципа верховной власти в Сиаме: царь-патриарх (в Сукхотаи); Дэвараджа (в Аютхии); Дхаммараджа (начиная с Рамы I) [Hooker, 1978, с. 31]. Интересно противопоставление северотайской (чиангмайской) и «кхмерской» линий политической культуры в том же Сиаме [Wijeyevardene, 1967, с. 34]; эта оппозиция примерно соответствует двум выделенным линиям — патерналистской и деспотической.

(28) Здесь нет необходимости говорить о них. Отмечу лишь, что есть известная корреляция милленаристского компонента (с явным предпочтением титула Бодхисатта) с чрезвычайными историческими обстоятельствами. Например, претензия на роль Бодхисатты Пья Таксина (1767—1781) совпала с периодом хаоса и смены династий. Другой пример — бирманский царь Алаунпхая (1752—1760), имя которого абсолютно идентично термину «будущий Будда», тоже был основателем новой династии и возрождал государство после периода анархии.

(29) Оппозиция двух линий или двух традиций политической культуры не должна рассматриваться как приложение к азиатской истории новоевропейского политического спора. В европейской политической мысли, начиная с Ж. Бодена, Н. Макиавелли и Т. Гоббса, власть противопоставляется тому, что мы называем гражданским обществом, в виде безразличного к средствам Государя, Левиафана или, по М. Веберу, аппарата, обладающего монополией на применение насилия. Вторая линия европейской политической культуры — это теория общественного договора Дж. Локка и Ж-Ж. Руссо, а также теория естественного права. Выше я иногда пользовался этими аналогиями. Возможно, что на глубоком уровне существует метакультурный инвариант подобного противопоставления жесткой и мягкой линий. Вместе с тем очевидно, что патернализм буддийской политик столь же отличается от теорий в руссоистском духе, сколь не похожи друг на друга юго-восточноазиатский деспотизм и рационалистический идеал сильного государства.

——————————————————————————————————-

Структура государства и механизм власти

До сих пор речь шла в основном о мировоззренческой «подкладке» тхеравадинских политий, или о концепции власти; теперь необходимо остановиться на том, как именно эти государства функционировали.

Внешняя сторона дела заключается в следующем. Буддизм в целом и его отдельные элементы-символы служили опорой политической интеграции в противовес раздробленности и сепаратизму. Способность к объединению заложена в универсальном характере буддийского мировоззрения и этики, в их надкастовости и надсословности. Чрезвычайно .важной предпосылкой интеграции является и концепция универсального монарха (Чаккаватти), стоящего в «центре вселенной» и потому идеологически преодолевающего множественность местных очагов власти; эта концепция служит обоснованием имперского типа интеграции. Вместе с тем уже в идее вселенского правителя заключено своеобразие, определяющее и специфику интеграции в целом. Это прежде всего преимущественно символический характер царской миссии: Чаккаватти возвышен почти до божественного сана, он воплощает в себе не столько государственный, сколько религиозный принцип; он не столько правит, сколько блещет своими добродетелями и великолепием своего царствования; не эффективный порядок в государстве, а поддержание собственной образцовости — его главная задача и всеми признаная, подлинная функция власти. Буддийский монарх обладает не столько «харизмой должности», сколько «личной харизмой»; генеалогические, династийные корни царствования играют меньшую роль, что всегда давало повод для конфликтов в вопросе наследования (см. [Tambiah, 1985, с. 236]). Важно и то, что Чаккаватти, согласно концепции власти, находится в прямых отношениях со всем народом (своеобразный буддийский популизм), независимо от сословных делений, и не только не является вершиной какой-либо устойчивой социальной пирамиды (кастовой или подобной ей), но, наоборот, в каком-то смысле снимает (как и его alter ego — Будда) «вечные» различия, уравнивая всех своим монаршим «отцовством». Еще одна особенность заключается в отсутствии идеи территориального суверенитета и, значит, в нечеткости государственных границ, что явно контрастирует с европейской или китайской традициями. Царь — правитель народа, подданных, а не территории, и его богатства исчисляются отнюдь не землями, а людскими ресурсами [Hooker, 1978, с. 31].

Таким образом, оказывается, что верховная власть буддийского образца не может служить ядром устойчивой структурной интеграции политии, хотя, безусловно, она обладает средствами ее символической интеграции. Поэтому для реальной интеграции было совершенно необходимым заимствование видоизмененных брахманистских принципов, т. е. того, что составляло вторую линию политической культуры с ее развитым культово-ритуальным орнаментом, элементами политической теории и политического действия. Именно эту вторую линию можно считать источником бюрократической государственности, иерархии должностных рангов, командного принципа в управлении, зачатков аппаратной дифференциации и т. д. В некоторые периоды эта интеграция «сверху» достигала довольно высокой степени — например, в Кандийском царстве (в государственном устройстве которого было использовано и кастовое деление), в Аютхии с XV в., в Сиаме в XIX в., в государстве Конбаун в Бирме в XVIII— XIX вв. Наибольшей детализацией, имеющей индо-раннекхмерские истоки, отличалась тайская политическая традиция; она была заложена со времен административных реформ Грайлока (1448—1484), который ввел (или оформил) систему рангов и наделов (сакди на), создал довольно стройный управленческий аппарат и кодифицировал обычное право (тхамматат). Раме I, составившему три столетия спустя новый правовой кодекс, было на что опереться (30). Эта уникальная для буддийских стран традиция политической интеграции сыграла свою роль в становлении нового Таиланда.

——————————————————————————————————-

(30) О сравнительно высокой «технической» утонченности и разработанности китайского права см. [Hooker, 1978, с. 27; Lee, 1978, с. 176—177].

——————————————————————————————————-

Вместе с тем следует помнить, что в тхеравадинских обществах государственно-бюрократическая структура всегда имела серьезные ограничения, не дававшие ей развернуться во всей полноте. Таким ограничивающим и, так сказать, размягчающим фактором, кроме прочих, был буддизм, буддийская политическая культура. Я имею в виду два момента. Во-первых, саму концепцию буддийского царствования со всеми ее особенностями; эта концепция вносила в государственный порядок рыхлость и нестабильность именно потому, что в ее основе лежала идея личной харизмы с сильными морально-религиозными интонациями, а не безличные структурные принципы, относящиеся к «прагме» государственного управления. Во-вторых, всю систему значений буддийской социальной программы. Всякая формально-административная иерархия, какой бы строгой и стабильной она ни казалась, была насыщена именно тхеравадинскими ценностями личностными (неформальными) диадическими патрон- клиентными связями. Эта модель, образцовая связка, элементарная ячейка социума функционирует повсюду, в том числе и в государственном аппарате.

Есть иерархия внешняя, формальная, и есть внутренняя текучая иерархия, т. е. постоянная скрытая динамика лидеров и клиентов. Государственная власть, если говорить о существе дела, оказывается рассредоточенной в патрон-клиентных отношениях между вельможами центрального аппарата (или членами царской семьи) и провинциальными чиновниками (или членами верхушки отданных в кормление уделов); нить этих связей тянется дальше и достигает уровня отдельных деревень. В чиновнике аппарата важен не столько чин, сколько его личная роль клиента по отношению к определенному вышестоящему лицу и патрона в отношении определенных нижестоящих лиц. Таким образом, четкая формальная иерархия (даже такая броская и с виду строгая, как в Аютхии и Канди) оказывается в значительной степени фасадом, за которым скрыта подвижная, изменчивая иерархия вертикально построенных властных групп. Она подвижна потому, что клиентельные связи нестабильны по самой своей природе. Этим же объясняется вечная нестабильность тхеравадинских политий, центробежные напряжения, чередование правящих клик, смена вассальных (провинциальных) лояльностей и т. д.(31).

——————————————————————————————————-

(31) Описание этой политической реальности в Бирме см. [Lieberman, 1984], в Таиланде см. [Tambiah, 1976, гл. 8]. Схожая система была в Камбодже: «Привилегии в феодальной Кампучии не были строго наследственными… С приходом к власти каждого нового сдатя весь порядок внутри преах вонгса менялся, как и их доходы. Чиновный аппарат также часто менялся… Кроме того, новые начальники сами подбирали себе подчиненных, а это повышало мобильность кадрового состава аппарата» [История Кампучии, 1981, с. 106—107]. С. Тамбайя обращает внимание на мало исследованную сторону такого тайского института, как кром. Считается, что это что-то вроде департамента, или русского приказа XVII в. Но кром имеет и другую коннотацию: это лидер со своими последователями, слугами, сторонниками; такая структура крома отражала обычный тип групповых связей. Как только пай (благородный) назначался монархом на должность в тот или иной кром, его клиенты из простолюдинов — пхрай сом — автоматически подключались к тому же крому, т. е. группа личностных связей уже в готовом виде встраивалась в административную систему [Tambiah, 1976, 152—153].

——————————————————————————————————-

С. Тамбайя предложил для этого особого рода имперских образований термин «галактическая полития» (на примере Сиама) [Tambiah, 1976, с. 70—71] (32). В ее основе лежит космология мандалы — ядра с концентрическими кругами, где ядро символизирует столицу, круги — административные провинции (первая, ближняя периферия), затем — вассальные княжества (дальняя периферия); вассалы — это почти независимые правители, «излучающие» отраженный (от императора) свет. В центре — Чаккаватти, который как «универсальный монарх» не претендует на контроль над территорией мелких правителей и не стремится их уничтожить; последние суть тоже суверенные правители, но только с меньшей сферой влияния (менее интенсивным «излучением»). Собственно, статус центра в этой игре получает тот правитель, чье «излучение» в данный момент наиболее интенсивно. Распределение сфер влияния в административных провинциях (на ближайшей периферии, где контроль центра относительно выше) происходит в конечном счете также через пожалования крупным вельможам кормлений, со временем обретающих значительную феодальную самостоятельность. Каждое из зависимых образований представляет собой «реплику» центра, повторяет его модель, и вокруг этих малых центров складывается сходная структура влияния в духе мандалы, но в меньшем масштабе.

——————————————————————————————————-

(32) Эта полития «галактическая» потому, что царь окружен своими вассалами — мелкими царьками, подобно тому как Солнце окружено планетами.

——————————————————————————————————-

Во всей этой политической архитектонике заложены, как нетрудно догадаться, семена вечного сепаратизма или, наоборот, узурпации власти в центре (со стороны царских родственников, провинциальных правителей, вассалов). Экономической опорой центра был контроль, во-первых, над рабочей силой (а не над территорией!), а значит, над поступлением в казну аграрных продуктов (риса прежде всего) и, во-вторых, над морской и речной торговлей (33). Ослабление этого двойного экономического могущества сопровождалось ослаблением имперской власти, силы «излучения» центра, что сразу же вело к многочисленным мятежам и узурпациям. Если продолжить аналогию с источниками света, то государства этого типа можно назвать, как это делает С. Тамбайя, «пульсирующими политиями» (Tambiah, 1985, с. 261, 269].

Описанная модель, по-видимому, традиционно была характерна для всей Юго-Восточной Азии, кроме китаизированного Вьетнама, и потому вряд ли она строго причинно связана именно с буддийской политической культурой; однако есть основания полагать, что последняя в некоторых своих чертах (концепция Чаккаватти, подвижный клиентельный характер зависимости и пр.) легко вписывается в эту модель (34).

——————————————————————————————————-

(33) Х.-Д. Эверс утверждает, что доходы от внешней торговли в государствах Юго-Восточной Азии отнюдь не были побочными, не служили дополнением к доходам от аграрного производства, как это представляется по стереотипу азиатской деспотии. Сила и слабость государства зависели от сочетания двух этих одинаково важных источников [Evers, 1987].

(34) Г. Обейесекере не согласен с тем, что модель «галактической политии» заложена в буддийском каноне [Obeyesekere, 1979а, с. 636]. Но С. Тамбайя находит в каноне не прямой прообраз Аютхии, а только некоторые «свернутые» возможности, которые раскрылись в конкретные периоды истории. Что касается более широкого регионального распространения этой модели, то достаточно привести слова О. Уолтерса [Wolters, 1982, gf с. 16]: «Карта ранней Юго-Восточной Азии, сложившаяся из доисторической сети небольших поселений и обнаружившая себя в исторических источниках, представляла собой ковер часто взаимопересекающихся мандал или “кругов царства”. В каждой из мандал — один царь, отождествляемый с божественной или “космической” властью, претендующий на личную гегемонию над другими правителями… На практике мандала (санскритский термин, используемый в индийских руководствах по политическому : управлению) представляла собой отдельную и часто нестабильную политическую ситуацию в туманно очерченном географическом районе без фиксированных границ… Мандалы расширялись, сужались… и т. д.». Следует признать, что для Шри Ланки, в силу ее островного положения, модель «галактической политии» менее характерна.

——————————————————————————————————-

Предпринятое в этом параграфе описание «буддийской темы» в политической традиции тхеравадинских стран позволяет выделить некоторые ценностно обоснованные принципы власти, вошедшие в историческую память и психологический опыт народов этих стран. Насколько уникальна буддийская модель власти? По ходу изложения я иногда делал сравнения с иными политическими традициями; по-видимому, многие из описанных черт можно считать не чисто буддийскими, а общевосточными или даже универсальными.

Например, сакральный колорит государства и власти — вообще очень древняя и всемирная черта. Собственно, только в иудео-христианской традиции, воспринявшей важные античные ценности, сложились ментальные предпосылки для более дифференцированного восприятия сакрального и политического как двух сравнительно самостоятельных сфер. Позднее в христианизированной Римской империи и особенно в варварских государствах наметилось возвращение к сакрализованной политии, но в Новое время произошел окончательный разрыв, подготовленный опытом драматической борьбы за инвеституру и рецепцией античности; византийско-православную культуру эта тенденция затронула, впрочем, гораздо слабее. В классическом брахманизме та же тенденция наметилась довольно рано, но в конце концов была «свернута». На Дальнем Востоке исходная сакральность политик почти не ставилась род сомнение. Таким образом, в. этом пункте буддийская полития не исключительна, и о сакральности власти можно говорить как о сохранении весьма раннего и универсального общественного архетипа (35).

——————————————————————————————————-

(35) Об азиатских разновидностях этой идеи см. [Mabbett, 1985].

——————————————————————————————————-

Другим примером является структура имперской организации «галактической политии». Здесь тоже очевидны всемирные параллели. Государство, где центр «излучает» свет, а периферийные образования в точности повторяют собой, в уменьшенном виде, функции, цели, структуры центра, напоминают устройство очень ранних «сегментных государств» [Southall, 1953, гл. 9], а в какой-то мере и организацию средневекового феодального вассалитета с заложенной в ней диалектикой центростремительности и сепаратизма.

Но, фиксируя небуддийские параллели, нельзя забывать о неповторимости буддийской политической традиции. Конкретно ценностное содержание сакральной власти здесь совершенно специфично; то же можно сказать об имперской структуре и заложенных в ней принципах. Несмотря на созвучия или совпадения в деталях и частностях, буддийская политическая традиция уникальна как целое, как единая композиция — так же, как неповторима южнобуддийская (тхеравадинская) культура в ее мировоззренческой целостности.

В XX в. за внешне хаотичным потоком событий проглядывают многие черты этой своеобразной политической традиции.

§ 2. Буддизм и власть в XX в.

Буддизм и новое государство

Среди компонентов колониального наследия важнейшим представляется новый для Азии тип государства, многие черты которого уже глубоко усвоены и стали вполне «азиатскими». Главные из этих черт: территориальная интеграция; единый рациональный экономический механизм; национальный принцип, лежащий в основе государственного единства; дифференцирование управленческой компетенции как по сферам, так и по рангам-должностям (бюрократия западного типа); механизм выборного представительства; институт политических партий и межпартийное соперничество; идеологизация политики, «программный» характер государственного управления; представление о власти как о единой системе институтов и действий, противопоставленность государства гражданскому обществу и выделение политической деятельности в качестве самостоятельной профессии. Складывание указанных черт сопровождалось чисто теоретическим влиянием соответствующих политико-правовых и общественных концепций. Представить современные государства Азии без этого сегодня уже невозможно.

Однако традиция западной государственности приобрела в Азии весьма специфическую форму, и основную причину этого следует искать в ценностной и символической сфере. Западная модель была в целом чуждой, лишенной семантического оправдания. Поэтому уже в колониальное время государство «повисало», либо держась исключительно на военном господстве, либо иногда, само того не желая, подстраиваясь к восточному контексту. Но тогда этот процесс не мог зайти далеко. Иначе говоря, государство западного типа не могло получить символического строя, который имел прочную культурную санкцию и упорядочивал все «человеческое пространство» (36).

——————————————————————————————————-

(36) Анализируя британскую политику умиротворения (pacification) Бирмы в конце XIX в., М. Аун-Твин признает установление порядка, но отказывает ему в осмысленности с точки зрения бирманского понимания власти [Aung Thwin, 1985].

——————————————————————————————————-

С начала XX в. осознание отчуждения стало нарастать. В тхеравадинских странах все явственней становилась «буддийская альтернатива», в политическом дискурсе все чаще звучали буддийские аргументы, возрождалась буддийская политическая символика. По мере того как в английских колониях (Цейлон, Бирма) распространялась идея home rule, на поверхность все больше выходили традиционные нормы и принципы властных отношений. Правда, самоуправление было вручено подготовленному для этого вестернизированному корпусу civil servants, которых вряд ли можно считать типичными носителями местной политической традиции.

Взрыв произошел после обретения независимости, во время пика «буддийского ренессанса». Так, на Ланке «буддийский ренессанс» привел сначала к некоторому падению влияния местных божеств, но способствовал тем самым не только религиозной, но и политической интеграции. Активные паломничества к буддийским святыням — один из ярких примеров этого символического объединения государства [Gombrich, 1971b, с. 111]. В середине 50-х годов на Ланке с победой партии Соломона Бандаранаике на выборах в 1956 г. произошла кардинальная смена правящих слоев: взамен вестернизированной христианской элиты к власти пришла сингальская буддийская элита, по словам Г. Обейесекере, вооруженная сингало-буддийским «мифом», идеей единой нации и соответствующей религиозной символикой (например, в стране появились тысячи статуй Будды) [Obeyesekere, 1979b, с. 311]. Так, за сменой властвующего истеблишмента угадывается глубокая перестройка символического порядка. Можно сказать, что именно во второй половине 50-х — начале 60-х годов Шри Ланка пережила деколонизацию, но этот радикальный поворот произошел внутри западногенной политической системы без нарушения парламентского механизма, без ликвидации сложившихся государственных форм. Следовательно, суть поворота заключалась в ценностной легитимации нового типа государства.

В Бирме аналогичный взрыв «буддизации» политического процесса также пришелся на 50-е годы. Последствия войны, развитый радикализм, гражданская война создали хаос, которому была противопоставлена идея единства, опирающегося на буддизм [Smith D. 1965, с. 147]. Как и на Ланке, внутренний смысл «буддизации» политик заключался здесь в легитимации опыта колониального государственного управления с помощью традиционных семантических средств. Несмотря на сопротивление этнорелигиозных меньшинств, фактор буддизма играл при У Ну важную интегрирующую роль. Полного укоренения западной демократической модели не произошло; однако и «бирманский социализм» 60—80-х годов можно считать, как будет показано далее, определенным синтезом нового (тоталитарного) типа интеграции и варианта доколониальной политической культуры.

Сходную функцию выполнял буддизм в Камбодже при Нородоме Сиануке. Буддизм Сианука был лучшим средством объединения и духовной опорой государства. Принц воплощал черты буддийской харизмы, которая преодолевала разрыв офранцуженной элиты и широких слоев кхмеров-буддистов [Bechert, 1966, т. II, с. 229]; харизма Сианука, как и харизма У Ну и Соломона Бандаранаике, была тем рычагом, с помощью которого новые независимые государства осознавали себя легитимными, морально и религиозно «правомочными». Для утверждения по-новому интегрированных самостоятельных государств этот «взрыв буддийской идентичности» в политике — своего рода духовное освобождение, хотя и на сравнительно короткий период,— был, по- видимому, необходим. С точки зрения последствий этого взрыва можно выделить два взаимосвязанных момента: с одной стороны, появляется государство, которое мощью своих политических средств подтверждает факт восстановления культурной традиции, т. е. происходит возрождение самобытности с помощью средств государственности нового типа; и наоборот, традиция, как уже говорилось, используется для легитимации государственной власти, т. е. происходит обоснование нового государства с помощью самобытных культурных средств.

Еще одно важное новшество — появление «буддийского национализма», что для ортодоксальной тхеравады неприемлемо; ведь последняя на первый взгляд всегда делала акцент на универсализме и преодолении этических границ на всем пространстве, попадающем в сферу влияния царя-Чаккаватти. И все же было бы неверным полностью отказывать буддийской культуре в «чувстве национального», в ощущении этнической обособленности (37). Малые традиции тхеравады всегда обладали именно этнической спецификой. Ислам с его культом принципиально надэтнической уммы гораздо более активно отвергал национальную идею; в буддийском же мире она усваивалась проще. Например, ланкийский буддизм перед лицом тамильской угрозы с самого начала приобрел отчетливо сингальские черты (см. вывод X Бехерта на основе анализа хроник-вамс [Bechert, 1966, т. I]) «Буддийский национализм» в зачаточной форме можно обнаружить в тайской, бирманской, лаосской и кхмерской истории; очевидно по крайней мере противопоставление канонического универсализма (свойство Большой палийской традиции) и тенденции исторических хроник отстаивать буддийское первородство каждой из этнических религиозных традиций [Ling, 1983, с. 60-73] (38).

——————————————————————————————————-

(37) Р. Тэйлор утверждал, что, поскольку буддизм (в отличие, например, от конфуцианства) не создал национальных форм, национализм в Бирме XX в. принимал чисто европейские формы [Taylor, 1987, с. 162].

(38) См. также хроники (кроме «Махавамсы» и «Дипавамсы» на Ланке), «Джинакаламали» (XVI в.) в Таиланде, «Хманнан Язавин» и «Сасанавамса» в Бирме (XIX в.). То, что буддизм был всегда привязан к конкретному государственному образованию с доминирующим этносом, подтверждается тем, что в ходе межэтнических войн воюющие армии без тени сомнений разрушали монастыри на территории противника [Tambiah, 1976 с. 162]. Ср. свидетельства о «буддийском национализме» в трех соперничащих корейских царствах — Когурё, Пэкче и Силла [Волков, 1985, с. 125].

——————————————————————————————————-

В XX в., однако, в свете процессов деколонизации, идея сопряжения религиозного и национального достигла настоящего накала, перекрывая не очень удачные попытки основать некое наднациональное буддийское единство, подобное панмусульманскому. «Буддийский национализм» сыграл роль мощного фактора новейшей государственной интеграции.

Но буддизм в большинстве случаев не мог стать стабильным фактором политического единства в силу неспособности тхеравады выработать прагматическую теорию политического управления и политической структуры. Поэтому, выполнив роль символического обоснования новой государственности, буддизм уходит на второй план, уступая место другим факторам интеграции. Идея нации начинает превалировать над идеей буддийской нации, усиливается поток секулярного национализма, предпочитающего ассоциировать себя с различными заимствованными социополитическими идеями: с социализмом (в Бирме, начиная с «Добама Асиайон» в 30-е годы и затем в 1962 г. при «бирманском социализме»); с коммунизмом (в Лаосе, начиная с зарождения «Патет Лао» и в Камбодже с 70-х годов); с либерализмом (в Шри Ланке с середины 60-х годов).

История буддийских политий второй половины XX в., несмотря на интеграционные усилия, сохраняла традиционные черты «галактического» типа. Хотя нестабильность и «пульсация» объяснялись отчасти и новыми причинами (среди которых геополитические занимают не последнее место), все же можно говорить об определенном, может быть, скрытом влиянии политической традиции. Интеграция так и не стала исчерпывающей, абсолютной в рамках сложившихся границ. Как и прежде, центр время от времени то усиливал, то ослаблял свой контроль над территорией. Современным аналогом старого сепаратизма стало повстанческое движение. В Бирме на протяжении уже более 40 лет сфера влияния вооруженной оппозиции то сужается, то расширяется в такт с «пульсацией» центральной власти; в Лаосе и Камбодже победу коммунистических сил можно рассматривать по аналогии с традиционным типом узурпации, столь характерным для доколониального политического процесса.

Пример Таиланда, на который я до сих пор не ссылался, представляется совершенно особым: это длительная и в целом стабильная государственная интеграция нового типа, для которой характерно непостоянство внутренней политической жизни, не угрожавшее, однако, единству государства; это сочетание удивительной преемственности с глубокими переменами. Особенности тайской политической культуры, как наиболее «технически» оснащенной и эластичной, уже были отмечены. Не случайно уже в XIX в. началась кардинальная трансформация политики. Кроме всего прочего тайская культура оказалась сравнительно открытой и восприимчивой к западному влиянию (интеллектуальная открытость Монгкута и Чулалонгкорна, осознание ими необходимости военной модернизации, снятие экономической изоляции по договору 1855 г.—«Bowring Treaty», активная дипломатия). Можно сказать, что Сиам открылся Западу раньше, чем тот попытался насильственно его открыть, и тем самым создал определенные гарантии для противодействия экспансии. И хотя сохранение независимости было в конечном счете исторической случайностью (какие бы геополитические соображения ни приводились на этот счет), со второй половины XIX в. Сиам постепенно и неуклонно превращается в интегрированное сильное государство, сочетающее традиционные и западные политические формы.

Для данного исследования решающее значение имеет то, что становление новой тайской государственности происходило без разрушения буддийского символического строя и, более того, тхеравада сознательно использовалась как фактор интеграции. Для утверждения самобытной независимой политики здесь не требовалось интенсивного «буддийского ренессанса» как некоего чрезвычайного легитимирующего средства. Монгкут и Чулалонгкорн стремились к «религиозному абсолютизму» — созданию единой и послушной духовной иерархии, унификации и огосударствлению культуры, очищению и управляемой модернизации доктрины и ритуала (вспомним роль секты Тхаммают),— который стал идеологической опорой и политического абсолютизма. Интеграция тайского Севера в начале XX в.— классический пример такой политики; эта интеграция сопровождалась духовным подчинением самобытной чиангмайской (тхеравадинской) традиции с ее независимой сангхой, особыми ритуалами, своим священным диалектом, доминирующей и связанной с монархией бангкокской религиозной традицией. Через 60 лет этот стереотип двойного — духовного и политического — подчинения повторился на Северо-Востоке (буддийские миссионерские движения «Дхамматхута» и «Дхаммачарик» (39). Чулалонкгорн оставил (он умер в 1910 г.) совсем новое государство, настоящую абсолютную монархию с сильным центром, бюрократически консолидирующим почти всю территорию. С. Тамбайя говорит в этой связи о трансформации «галактической» политии в «радиальную» [Tambiah, 1985, с. 281].

——————————————————————————————————-

(39) Сходная программа интеграции окраин (провинций Ратанакири и . Мондолькири) в 60-е годы проводилась с участием сангхи в Камбодже К; [Бектимирова, 1981, с. 113].

——————————————————————————————————-