Пещера Шве У Мин Гу (она же «пещера Пиндая»)

Пещера расположена на нескольких уровнях и условно делится на три части: (1) огромный зал-«вестибюль» с главной ступой, расположенный сразу за входом; (2) узкий коридор, спускающийся от «вестибюля» в пещеру; (3) собственно сама пещера, представляющая собой череду огромных подземных залов. Общая длина обустроенной части пещеры от входа до таблички «Окончание пещеры» составляет около 150 м

Из расположенного перед входом в пещеру павильона наверх ведет широкая лестница.

Сразу же за входом расположен высоченный зал, пол и стены которого заставлены бессчетным количеством позолоченных изображений Будды разнообразных видов, стилей и размеров (обычно пишут, что в пещере находится около 8000 образов Будды, которые являются даром святилищу многочисленных паломников).

В центре зала высится позолоченная ступа, которая собственно и является священным центром всего комплекса религиозных сооружений и носит название Шве У Мин Гу Пэйя («Shwe U Min Gu Paya», что переводится примерно как «Святилище (или святыня) Золотой пещеры»).

Официальное название пещеры в Пиндае звучит как «Pindaya Shwe U Min Gu». Оно отражено в названии попечительского совета, учрежденного в 1976 году для управления этим священным сооружением: «Pindaya Shwe U Min Gu Trusty».

Существует легендарное предание, что ступа внутри пещеры была построена по приказу самого императора Ашоки (Asoka, 3 в. до н.э.), а в 12 веке она была отремонтирована великим правителем Багана Алаунгситу (Alaungsithu). Естественно никаких научных подтверждений этим фактам нет и не может быть, т.к. самой ранней предполагаемой датой появления буддистского святилища в Пиндайе ученые считают конец 18-го – начало 19-го века, а самая ранняя из обнаруженных здесь статуй датируется по надписи на ней 1773 годом.

Помимо ступы все свободное пространство зала заставлено бессчетным количеством изображений Будды, а для перемещения оставлены лишь узкие проходы: круговой обход вокруг ступы и переплетение соединяющихся между собой переходов и тупиков в левой части зала.

На фото ниже: одна из интересных статуй – Будда в короне («коронованный Будда»).

Влево от обхода ступы идет узкий проход, через который попадаешь в настоящий лабиринт из множества постаментов и статуй Будды.

Большинство статуй здесь довольно однотипные, вероятно их массово производят в одном и том же месте.

***

***

Где-то посередине (ближе к левой стене зала) возвышается остаток скалы заставленный в несколько ярусов разнокалиберными изображениями Будды.

Остатки скалы просматриваются и на уровне пола.

У самой стены располагается скальная ниша, так же заполненная статуями Будды. Здесь вероятно в давние времена находилась одна из келий для медитации (так по крайней мере обозначено на плане).

Для того, чтобы попасть в саму пещеру, надо вернуться к обходу ступы и пройти некоторое расстояние прямо и вглубь.

Метрах в 10-15 от ступы находится спуск вниз, который поворачивает направо к коридору, ведущему непосредственно в пещеру.

Здесь на повороте можно увидеть несколько современных статуй Будды Медицины (Бисаккагуру), скульптурные изображения которого являются главной «фишкой» Пиндаи – больше нигде в Бирме ничего подобного нет (статуй Бисаккагуру в пещере немало, просто те, что на фото, находятся прямо рядом с проходом и в хорошо освещенном месте).

Самыми необычными в пещере Пиндайи является нахождение в тхеравадинском святилище образов почитаемого в традициях махаяны и северного буддизма Бисаккагуру – Будды Медицины (санскр. – Bhaisajyaguru, пали – Bhisakkaguru), которые во множестве были обнаружены при исследовании пещеры (самые ранние из сохранившихся датируются концом 18-го века). Происхождение и история этих образов (по сути еретических для буддизма тхеравады) неизвестны и подобные изображения не встречаются более нигде на территории Бирмы.

В левой руке Будда Медицины держит сосуд с лечебным снадобьем. Его правая рука расположена ладонью наружу у правого колена в жесте благодарения (Varadа mudra), а между большим и указательным пальцем зажат плод одного из самых известных аюрведических средств – «желтого миробалана», харитаки (сансакр. -Haritaki, лат. – Terminalia chebula).

Две статуи Будды Медицины (на правом фото ниже) согласно табличкам принесены в дар паломниками из Индонезии в 2002 году.

|

|

Идущий вниз коридор заканчивается пологой скальной аркой, за которой сразу начинается широкая дорожка, проложенная по центру пещеры.

Основная пещера укрупнено делится на две части: «до провала» и «после провала» («провал» – это огромная впадина, которая находится примерно посередине пещеры.

Отдельно хотелось бы сказать об освещении пещеры. Свет сделан хорошо: его вполне достаточно и для осмотра и для съемки, но цвета флуоресцентных и галогенных ламп самые разнообразные. На фотографиях цвет соответствует действительности довольно приблизительно, так как возиться с балансом белого попросту не хотелось.

В некоторых местах пещеры (которые так же отмечены на плане) расставлены таблички с надписями на бирманском и английском языке, отмечающие особо достопримечательные места.

На фото ниже: на ближней табличке написано «Elephant mooring post» (сам слоник находится на противоположной стороне дорожки), а на дальней – «Mythical horse’s tethering post» (на плане вместо слова «post» в обоих случаях написано «pillar»)

По левую сторону дорожки недалеко от слоника находится вот такая подсвеченная голубоватым цветом симпатичная ниша, в центре которой находится статуя сидящего Будды. Это место называется «Paya Gyi» или «Mam Paya», а фигура Будды обозначена на плане как «Большой лаковый Будда».

Перед самым «провалом» также слева от дорожки располагается ступа «Iechasaya Paya» и впечатляющая каменная колонна.

Через «провал» проходит металлический мостик. Справа и слева от него на разных уровнях находится несколько платформ с разнообразными образами Будды, к которым ведут лестницы.

С правой стороны от начала мостика вдоль стены вверх идет лестница, которая заканчивается «балконом» со ступой. Вдоль нее в ряд расположена вереница махаянистских будд – дар дальневосточных единоверцев.

У начала идущей направо и вверх лестницы на уступах скалы находятся ряды одинаковых Будд. Слева от мостика (на фото ниже – в правой части фотографии) находится святилище «Zawgyi Say Kyeik».

На плане после бирманского названия в скобках дословно написано следующее: «Platform where medicinal herbs are pounded and mixed» («Платформа, где лечебные травы истолчены и смешаны»). В бирманском же названии первым стоит довольно известное слово «Зоджи» (Zawgyi), которое обычно переводится как «волшебник-алхимик».

После мостика над «провалом» потолок пещеры все еще высокий и с него гирляндами свисают сталактиты, но немного дальше он начинает постепенно снижаться и таких красот уже больше не наблюдается.

Пещера оканчивается коротким тупиковым коридором, в котором слева находится небольшая квадратная емкость с водой (на плане она называется Natthami Yay Kan (Swimming Pool of Devis), что вероятно переводится как «Купальня богов», хотя devis – это богини), а в конце – небольшая каверна, расположенная ниже уровня дорожки.

Наверное с этим провалом связанно что-нибудь легендарное, поскольку здесь постоянно толпится народ, с любопытством заглядывая вниз.

***

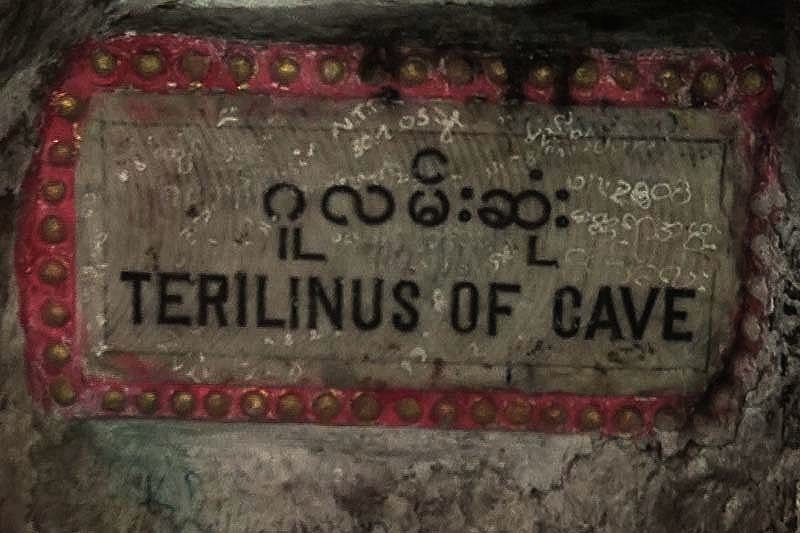

Рядом на стене выбита лаконичная надпись «Окончание пещеры» («terilinus» – это «terminus» в исполнении местного камнетёса-двоечника).

Обратно ко входу как обычно вернулись быстро. Супруга отправилась на лифте за обувью, а я спустился вниз по лестнице-галерее.

Справа от ее начала висит старый бронзовый колокол. На нем есть плохо различимая надпись, согласно которой он отлит в 1842 году и весит 400 виссов (примерно 640 кг).

Параллельно лестнице вниз спускается ряд изящных ступ среднего размера. Все они снабжены табличками с фамилиями дарителей, среди которых нередко встречаются написанные на английском языке (страны разные, есть даже Австралия).

Последний взгляд на равнину Пиндаи и можно спускаться к парковке – едем в Таунджи.

***

Еще по дороге к Пиндае нам на глаза частенько попадались интересные деревья – практически без листьев, но с огромными красными цветами.

На обратном пути супруга конечно же не смогла удержаться от того, чтобы не рассмотреть это чудо поближе.

При ближайшем изучении оказалось, что это не цветки, а пучки ярко-окрашенных листьев-прицветников (как у бугенвиллеи). Это «открытие» ничуть не испортило впечатления от этого удивительного растения – дерево с огромными ярко-красными султанами в любом случае выглядело впечатляюще.