shus 2011

Пещерные и скальные храмы и монастыри Индии

В столице одноименного округа штата Махараштра городе Пуне, в находящемся за рекой Мутха районе Шиваджи Нагар, посреди городской застройки и вблизи от оживленного перекрестка двух магистральных улиц находится очаг тишины и благоденствия: заросший огромными деревьями небольшой тенистый парк, расположенный на месте старого ашрама.

На территории парка бок о бок расположены две местные религиозные и исторические достопримечательности: пещерный шиваитский храм 8-го века Паталешвар и современный индуистский храм Джангали Махарадж Мандир.

Джангали Махарадж Мандир построен на месте находившегося в джунглях на окраине Пуны ашрама, в котором в конце 19-го века жил, проповедовал и достиг самадхи знаменитый в этой местности йогин гуру Джангали Махарадж (Sadguru Jangali Maharaj), ученик очень известного в Индии Шри Свами Самартха Махарадж (Shre Swami Samarth) из Аккалкота (Akkalkot), который при жизни считался реинкарнацией божества Даттатреи и, как считается, ушел в нирвану (вернее достиг махасамадхи) в 1878 году.

На территорию парка можно попасть через два не очень приметных входа: тот, что ближе к перекрестку, ведет к пещерному храму Паталешвар, а метрах в пятидесяти южнее расположен ворота, ведущие на территорию Джангали Махарадж Мандира.

Паталешвар датируется 8-м веком н.э. – временем правления южно-индийской династии Раштракута (Rashtrakuta) и о нем практически ничего не известно, кроме того, что строился он как святилище посвященное богу Шиве.

Самыми главными загадками в истории Паталешвара, на которые нет подтвержеднных фактами ответов, являются: 1) причина, по которой он так и не был закончен, и 2) вопрос: был он вообще «введен в эксплутацию» как храм.

***

В настоящее время плоская вершина скалы, в которой высечен храм Паталешвар, находится немного ниже уровня земли, хотя 1200 лет назад это была округлая скальная возвышенность над протекающей рядом рекой Мутхой.

—

Перед храмом находится заглубленный в скалу прямоугольный двор, в центре которого высится огромная, видимая даже на спутниковых снимках, Нанди-мандапа: круглый павильон с фигурой священного быка Нанди – ездового животного (ваханы) бога Шивы.

По шиваистской традии храмы Шивы всегда (за редким исключением, связанным с рельефом) ориентированы входом на восток, а напротив входа по оси восток-запад на определенном удалении от гарбагрихи (святилища, в котором находится шивалингам – фаллический символ Шивы) всегда размешается фигура быка Нанди, обращенного «лицом» к гарбагрихе.

Нанди-мандапа представляет собой высеченное из монолита частично обрушенное монументальное сооружение с круглой крышей, опирающееся на двенадцать внешних и четыре внутренние каменные колонны.

Вход и выход в Нанди-Мандапу, находящиеся на ее восточной и западной сторонах, обозначены ступенями и низкими парапетами.

Внутренний объем сооружения разделен на квадратное в плане центральное святилище, ограниченное четырьмя колоннами, и круговой обход.

В настоящее время центре святилища ничего нет и скорее всего ничего и не было. Небольшая фигура быка Нанди, установленная в его западной части между колоннами, имеет явно более позднее (если не современное) происхождение.

Сразу слева от входа на территорию храма, в юго-восточном углу, двора притулилось еще одна фигура быка Нанди.

В юго-западном углу двора, рядом с левым краем веранды храма находится незаконченная ниша, предназначавшаяся для какого-то вспомогательного святилища или барельефа.

Перед ней высится не очень понятное сооружение явно современного происхождения: постамент из каменных блоков, в центре которого произрастает пипал (дерево бодхи).

В сплетении стволов пипала расположилось святилище Ханумана (маленькая, ярко-алая фигурка слева) – очень популярного в Индии обезъяноподобного божества, предводителя войска ванаров (обезьяноподобных людей), помогавших Раме победить царя ракшасов Равану и освободить Ситу.

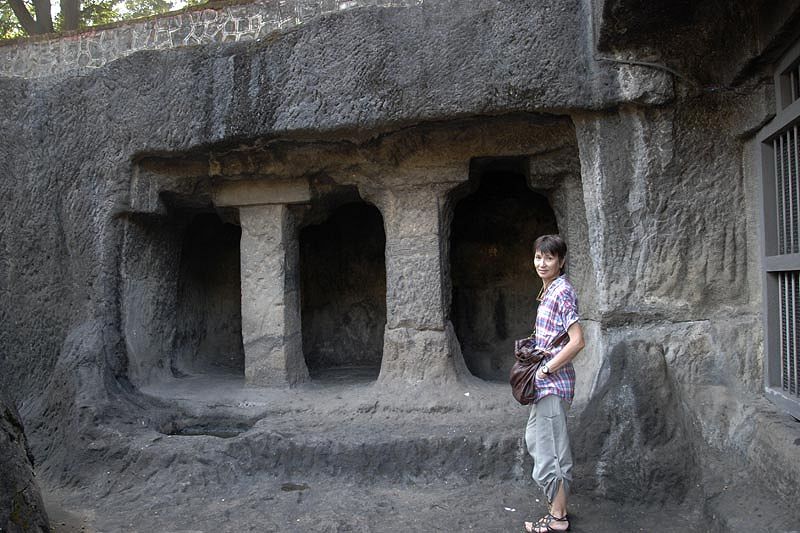

От территории двора пространство храм отделяет веранда с двумя рядами колонн. Внутрь можно входить не разуваясь, т.е. это не храмовая территория – священными являются только помещения небольших святилищ, расположенных внутри храма .

Еще один ряд колонн, идущий параллельно веранде, отделяет общее пространство храма от территории вокруг центрального святилища, представляющего собой прямоугольный монолит, вокруг которого прорублен коридор-обход.

В монолите центрального святилища высечены три комнаты: гарбагриха – большое помещение центрального алтаря храма, а слева и справа от него – две упа-гарбагрихи: вытянутые в глубину помещения меньшего размера, предназначенные для мурти (образов) второстепенных божеств.

В центральном помещении, выложенном кафельной плиткой, в настоящее расположился небольшой храм, посвященный богу Шиве, с обвитым священной коброй латунным Шиванлингамом (точнее Линга-Йони) и традиционной «капельницей».

|

|

Перед святилищем Шивы находится еще одна скульптура священного быка Нанди (третья на территории Паталешвара).

В левой комнате расположилось святилище бога Ганеши, а кому посвящена правая – разобрать не удалось: мурти очень маленького размера и затерто до полной черноты маслом.

Заходить внутрь и разглядывать изображение вблизи я по понятным причинам не стал, а понять, кто же все-таки изображен на барельефе, даже при сильном увеличении фотографии не удалось. В однообразных и лаконичных описаниях Паталешвара эта информация так же отсутствует.

|

|

Слева от центрального святилища в проходе установлены два небольших алтаря на высоких постаментах.

В левом крыле коридора обхода расположен алтарь с фигурками главных персонажей «Рамаяны»: Рамы, Ситы и Лакшмана.

Чуть дальше, в сторону входа в храм, между колоннами находится алтарь с фигуркой Ханумана.

Центральное святилище по периметру огибает широкий коридор-обход. В его правом крыле находится незаконченная ниша, вероятно предназначавшаяся для барельефа с изображением одной из традиционных форм Шивы.

Задняя часть коридора полностью вырублена в грубых размерах, но по неизвестным причинам поверхности стен и потолка так и не были доведены и обработаны.

***

По моему твердому убеждению Паталешвар был брошен недостроенным и никогда не использовался по своему основному назначению. Об этом говорит и такая немаловажная деталь: на территории храма не было обнаружено ни одного скульптурного изображения того времени, предназначенного для установки в качестве основных или второстепенных мурти (священных образов) и все три гарбагрихи простояли более тысячи лет пустыми.

Такие дорогостоящие и трудоемкие объекты как Паталешвар могли финансировать только успешные правители или крупные сановники, а поскольку на их сооружение чаще всего уходило не одно десятилетие, то в беспокойную эпоху средневековья риски вообще не закончить строительство были достаточно велики.

Поэтому причина прекращения работ над сооружением храма вероятно была достаточно обыденной для тех времен: смена власти или даже исчезновение с исторической арены всей династии или государства.

После прекращения строительства вырубленные пещеры были заброшены, забыты и поглощены джунглями на многие последующие столетия, хотя наверняка во все времена они был известен местным жителям и служили убежищем для странствующих аскетов-подвижников.

Вновь обитаемым и посещаемым верующими Паталешвар стал скорее всего только в 19-20 веке, а основной причиной этого стало продвижение городской застройки Пуны на западный берег реки Мутхи.

—