····················································································································· |

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Во все времена своего пребывания на индийской земле буддизм был традицией меньшинства, и на протяжении всей его истории экономическое положение буддистских учреждений то улучшалось, то ухудшалось. Период раннего средневековья оказался особенно трудным. С ростом политического влияния Южной Индии одни институции северо-индийского происхождения смогли приспособиться к новым реалиям, в то время как другие начали утрачивать свое влияние. К сожалению, буддистские сообщества пошли по второму пути, причем их упадок был усугублен как сложной экономической и политической ситуацией, так и рядом решений, принятых буддистскими интеллектуалами.

Однако, самым главным фактором этого процесса была утрата буддистами традиционного покровительства. Уже на ранней стадии возникновения таких отношений, буддистским монахам удалось найти общий язык с крупнейшими гильдиями Северной Индии, в особенности с международными торговыми сообществами, которые вывозили товары из Индии и поставляли обратно различные изделия из Китая, Рима, Индонезии и других мест. Монахи путешествовали вместе с этими торговцами, предоставляя им квалифицированные лингвистические, правовые и медицинские услуги в обмен на их покровительство дома и за рубежом. Монастыри одалживали деньги мирянам-буддистам, вовлеченным в рискованную международную торговлю, снижая таким образом их расходы на ростовщические проценты банковских гильдий субконтинента. Со своей стороны, торговые гильдии получали пользу от общения с монахами и монастырями, изучая счетоводство и астрологию в уважаемом учреждении, которое не обращало внимание на кастовое происхождение, а лишь горело желанием распространять Учение Учителя. Помимо прочего, симбиоз монастырей и гильдий был эффективен в части противодействия власти политических деятелей и высокомерию военных, причем, хотя правители и военачальники имели отношения и с монастырями, и с гильдиями, контролировать их по отдельности было довольно сложно. Таким образом, буддисты распространяли свое учение в Индии и за границей частично с помощью гильдий, а частично посредством стратегии предоставления услуг, оказываемых монахами.

Многое изменилось с упадком крупных торговых гильдий, начавшимся в условиях возросшего военного авантюризма после смерти Харши в 647 г. н.э. Предпочтение, отдаваемое Раштракутами арабским мореплавателям, и ошеломляющий успех согдийских купцов в Таримском бассейне в течение и после седьмого столетия обострили ситуацию в Индии. Здесь мелкие местные правители часто вели торговлю исключительно в своих личных целях и нередко норовили увеличить свою прибыль за счет пиратства или сговора с преступными группировками. В результате увеличения числа беженцев, военных дезертиров, не получающих жалованья солдат и других вооруженных группировок закон и порядок в Индии окончательно деградировали. Даже члены богатых гильдий, таких как, например, группы южноиндийских Айяволе, везде носили с собой оружие и иногда выступали в роли преступных объединений. А ордена воинствующих садху, как, впрочем, и некоторые пашупаты, предоставляли услуги по вооруженной охране караванов.

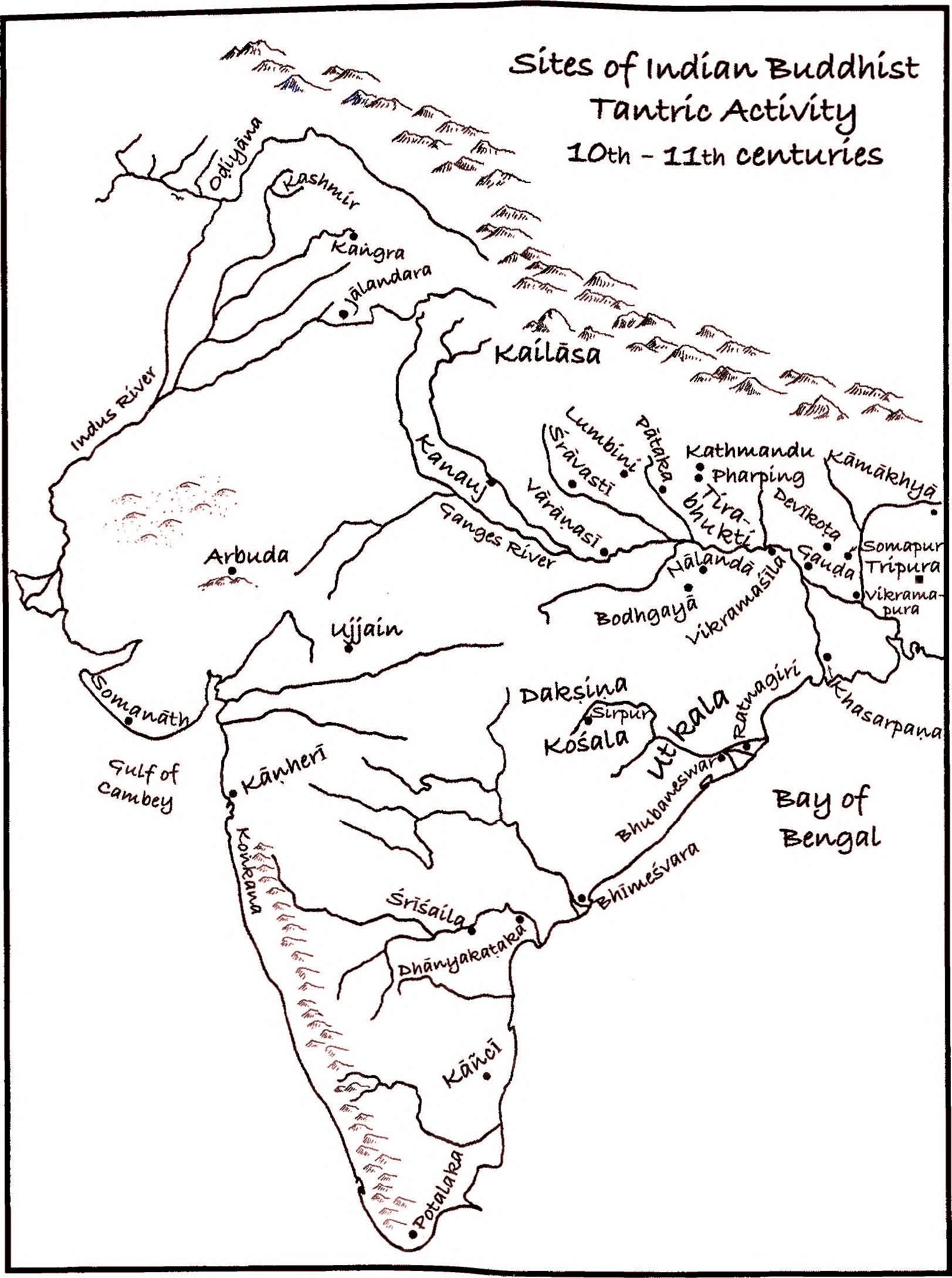

Не найдя общий язык со многими из южных правителей и мелких князьков, буддистские общины в долине реки Кришны – месте чрезвычайной буддистской активности на протяжении почти тысячи лет – постепенно исчезали под напором волн воинствующего шиваизма. Вследствие этого, многие буддистские сообщества сконцентрировались в крупных, похожих на крепости монастырях Северной и Западной Индии, а также крайнего юга, однако, больше всего их было в областях с монаршим покровительством, расположенных на востоке субконтинента. К десятому веку индийские буддистские монастыри в основном находились в Ориссе, Бенгалии, Бихаре, Уттар-Прадеше и вдоль западного побережья. Кроме того, несколько небольших обителей располагалось в Мадхья-Прадеше. При этом Андхра была почти полностью потеряна, как и большая часть юга, за исключением общин в Нагапаттинаме и его окрестностях, жизнеспособность которых во многом зависела от их связей с Шри Ланкой и Индонезией. В средневековой буддийской мифологии большая часть Южной Индии представлена в ореоле угроз и опасностей: здесь демоницы только и ждут случая, чтобы пленить буддистских монахов или торговцев, а правители-вампиры приносят путешественников в жертву гневным богиням.

Но даже в таких оплотах буддизма, как Бихар, Орисса и Бенгалия, монастыри продолжали испытывать проблемы с покровительством, поэтому они все больше уподоблялись феодалам, даровавшим им земли и привилегии. Величайшие из мегамонастырей тех времен, такие как Наланда, Одантапури, Сомапура и Викрамашила, владели значительными участками сельской местности, обеспечивающими их содержание. Своей коллективной ученостью они притягивали множество монахов из Средней, Юго-Восточной и Восточной Азии. Самые крупные из них имели в своем составе от 2500 до 3000 монахов, вовлеченных в учебу, медитацию и финансово-хозяйственную деятельность, поэтому великие монастыри в своих областях являли собой наиболее организованную административную силу, а так же были одними из самых значимых политических институтов. На этих территориях они самостоятельно собирали доходы и осуществляли полицейские функции, поэтому некоторые монахи только назывались таковыми, полностью посвятив себя бюрократической работе. Как это ни парадоксально звучит, но по мере того, как буддистские институты становились все более редкими и подвергались все большему региональному давлению, они увеличивались в размерах и привлекали все большее международное внимание.

Наконец, постоянные проблемы противоборства с брахманизмом и поиск институциональной стабильности, по всей видимости, повлияли и на буддийское доктринальное самовыражение. Буддистские мыслители перестали создавать свои в высшей степени оригинальные и динамичные системы буддийской мысли. Вместо этого в седьмом веке произошли два события, которые изменили способ продвижения индийскими буддистами своего философского дискурса. Первым было радикальное движение в рамках учения школы мадхьямака, утверждавшее, что использование буддийского технического языка в любом виде нежелательно. Его последователи заявляли, что все утверждения подразумевают противопоставление, и по этой причине уже сам факт их формулирования представляется абсурдными (prasanga). Одновременно с этим буддистские интеллектуалы начали заимствовать язык и программу брахманских эпистемологов, приняв презумпцию превосходства чувственного опыта над прозрением или мистическим знанием и включив вcе это в буддийские учебные программы*.

—————————————————————————————————

* Более подробно об этом см. в книге «Индийский эзотерический буддизм …» Гл. 3 раздел 3.6

—————————————————————————————————

К сожалению, эти новации имели множество непредвиденных последствий. Что касается крайней позиции мадхьямаки, то могло сложиться впечатление, что буддистам попросту нечего сказать, или же, что любые высказывания, подтверждающие основы монашеской дисциплины, кармы или буддийского пути, по своей сути проблематичны. Хотя Нагарджуна и предостерегал от неверного толкования своих концепций, именно это, вне всякого сомнения, и произошло с теми, кто был менее всего приспособлен к тонкостям его диалектической доктрины, в частности с некоторыми монахами, считавшими, что добродетель и дисциплинарные правила теперь могут быть предметом торга. С другой стороны, по мере развития собственной эпистемологи возникало впечатление, что буддийские утверждения, даже если они и не абсурдны, то, как минимум, являются производными от брахманских постулатов. Причем хотя буддисты и смогли продемонстрировать, что они умеют говорить на языке средневековой индийской философии, все это сопровождалось отсутствием у них позиции, способной особым образом подтвердить буддийскую доктрину и собственную философскую архитектуру – самодостаточную и не прибегающую к брахманским постулатам. Но такой подход не мог не означать, что другие теперь склонны видеть в них только одно из подмножеств всех эпистемологов Индии, а не нечто отдельное и радикальное. Необходимо отметить, что все вышесказанное следует воспринимать в контексте индийских событий седьмого и восьмого столетий. Для Тибета эти перемены имели совершенно другие последствия, особенно начиная с конца одиннадцатого столетия.

Эти внутренние события в буддистском сообществе способствовали переходу к следующей фазе: построению ритуального мира эзотерического буддизма. По нашим данным, зрелое эзотерическое движение сформировалось во второй половине седьмого столетия. В самых ранних текстах обсуждались не только такие компоненты, как защитные мантры и построение мандал на основе разнообразных иконографических композиций, но даже ритуалы посвящения (abhiseka) и (правда изредка) визуализация себя в образе Будды. Однако, все эти представления не были интегрированы в движение самопознания и не обязательно работали во взаимодействии, т.е. мантры могли быть описаны в одной части текста, а визуализация мандалы – в другой, причем без необходимой взаимосвязи. Однако, во второй половине седьмого столетия мы отмечаем признаки все более тесной интеграции этих и других элементов под эгидой всеобщей метафоры посвящения в повелители круга вассальных государств. Эта метафора была основана не на теоретических дискуссиях о государственном устройстве, присутствующих в таких классических индийских трактатах, как «Артхашастра», а стала прямым следствием становления в средневековой Индии саманта-феодализма, начавшего распространяться с первой декады седьмого столетия.

Феодальная система тех времен требовала, чтобы честолюбивый правитель был посвящен в статус повелителя посредством особой церемонии, в результате которой он становился божеством благодаря наделению его божественностью каким-либо богом или богами и помещался в центре мандалы подчиненных государств. Эти подчиненные государства выступали в роли буфера, окружающего со всех сторон великое государство данного правителя, поэтому такое построение назвалось мандалой, т.е. кругом. Поскольку каждое из подчиненных государств было по своей сути самодостаточным, меньшее государство в какой-то момент могло обрести статус великого государства и занять центр мандалы. Далее отметим тот факт, что словарь раннего эзотерического буддизма почти точно воспроизводит политическую терминологию, присутствующую в эпиграфических надписях и документах седьмого и восьмого столетий. Причем индийцы были прекрасно осведомлены об этих параллелях:

|

Монах принимает посвящение (abhiseka) от своего наставника (vajracarya) таким образом, чтобы он возвысился как божество (devatabhimana) и был наделен властью над расположенной вокруг него группой других божеств (mandala) различных семейств (kula). Он вступает в сообщество йогинов, знающих мантры (mantrin), и таким образом сам может использовать их секретные заклинания (guhyamantra). Он защищен Ваджрапани (Vajrapani), повелителем таинств (guhyakadhipati).

Он получает полномочия заниматься ритуальными действиями (karma), которые варьируют от умиротворяющих (santika) до разрушительных (abhicaraka).

|

Принц принимает коронацию (abhiseka) от своего священника (purohita) таким образом, чтобы он был признан частичным воплощением божества (devamsa) и наделен властью над окрестными вассалами (mandala) из различных родов (kula).

При нем состоит группа советников (mantrin) и он может пользоваться их конфиденциальными советами (guhyamantra). Он защищен командующим вооруженными силами (tantradhipati). Он получает полномочия вести себя как правитель (rajakarma), чьи поступки варьируют от умиротворяющих (santika) до ритуально разрушительных (abhicaraka).

|

Смысловое наполнение этого метафорического подражания детально прорабатывалось в течение седьмого-десятого столетий, и со временем терминология целых классов священных текстов наполнилась идеологией военно-политических моделей. В некоторых работах, таких как, например, «Махакала-тантра», целые главы посвящены обретению государственной власти, а также тому, как это может быть осуществлено. В подобных случаях автор, по сути, перестает следовать метафоре и возвращается к позиции, аналогичной той, что изложена в последней главе «Артхашастры», где подробно описаны магические средства, используемые в том случае, когда военный авантюризм не приносит результата. В других работах метафора вполне очевидно используется именно как метафора («Также, как чакравартин коронован … так и ты»), но все же предполагается, что ритуальные действия (tantrakarma) принесут ощутимые социально-политические выгоды и покровителям мантрина. При этом презумпция обязательности покровительства основывается на утверждении, что йогин займет метафорическое положение повелителя, оказывая при этом эзотерические услуги действующим монархам.

Однако, эта метафора вовсе не означает, что эзотерический буддизм может быть сведен к циничным попыткам неуверенных в себе институций занять раболепное положение у ног кровожадных тиранов. Напротив, это указывает на то, что буддисты постоянно уделяли самое пристальное внимание социально-политическим моделям, доминирующим в общественной жизни, тем более, что такие модели повсеместно внедрялись в культурную среду, в которой развивались их институты. Поскольку монастыри уже во всем следовали примеру крупных феодальных владений, переход к восприятию всего этого как неотъемлемой части человеческого бытия был быстрым и естественным. Здесь можно провести аналогию с ранней сангхой и ее демократической структурой, основанной на принципах, заимствованных у политической организации шакьев и личчхавов. В каждом из этих случаев мы наблюдаем сакрализацию статуса-кво и связанное с этим переопределение организации реальности и пространства, т.е. буддийское учение воспринимало данную культуру как реальность, а не как нечто ложное. Акт сакрализации, по своей сути, подобен основополагающему действию эзотерических писаний: превращению яда в нектар. Как яды личности – невежество, вожделение, ненависть – преобразуются медитирующим в нектар различных форм мистического постижения, так и структура реальности может быть преобразована в иерархию духовности. В противовес отношениям между мандалами государств, основанных на подозрительности и двуличии, мандала медитирующего является полем сострадания и прозрения. Тем не менее, мы не можем отрицать того факта, что корни данной системы были феодальными, и что мандалы носили политический характер и описывали фрагментированные сообщества, воспринимающие как норму иерархию и контроль. Все это имело важные последствия в части воздействия на поведение отдельных людей и целых сообществ Тибета.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Возникновение буддийского эзотеризма напрямую связано с определенными территориями и важнейшими точками отсчета в истории раннесредневековой Индии. В первую очередь это, конечно же, окончательный уход с политической сцены императорских Гуптов около 550 г. н.э. Важнейшими событиями также были смерть Харши в 647 г. н.э. и последующей упадок династии Пушьябхутов. Для индийцев это были очень трудные времена, поскольку изменились почти все параметры их обыденной жизни. Северная Индия, до сих пор доминировавшая или, по крайней мере, равная югу в военном и политическом отношении, в этот период впервые за всю историю утратила свою мощь и изобилие. Вместо нее ведущее положение заняла Южная Индия с ее энергичными и преимущественно шиваитскими правителями. Прежде всего, это означало, что государства Северной Индии все чаще были вынуждены смиряться с оскорбительными набегами на их территории, лишаясь своего богатства и утрачивая безопасность своих городов. Самым сложным был период военных кампаний между серединой седьмого и серединой восьмого столетий, в течение которого мы наблюдаем практически полное отсутствие жизнеспособности Северной Индии и вместе с тем видим подавляющее преимущество Паллавов, Гаригов и связанных с ними государств юга Декана. К середине восьмого столетия в Индии возникли серьезные противоречия между крупными державами, расположенными в Канаудже (Гурджара-Пратихара), Бенгалии (Палы) и в долине реки Кришны (Раштракуты). В течение двух столетий, между 750 и 950 годами н.э., эти три династии боролись за власть, причем Раштракуты доминировал почти во всех сферах. Но их падение вовсе не означало начала возрождения севера, поскольку Газневиды уже были готовы занять их место и начать грабительские набеги из Афганистана, а на юге Индостана набирала силу изысканная цивилизация Чолов. Какое-то время Палы, по всей видимости, не принимали участия в этой борьбе, но так продолжалось ненадолго, и в конце концов их династия была окончательно уничтожена с перераспределением власти в пользу южной Бенгалии. Таким образом, к концу двенадцатого столетия, как раз перед началом массовых вторжений тюрок-мусульман, политическая структура Северной Индии снова была представлена рядом фрагментированных государств, расположенных на обширной территории от Бенгалии до Гуджарата и от Кашмира до Деканского плоскогорья. Только Южная Индия пока что оставалась сильной и относительно сплоченной.

Эти политические реалии несколько затмевают природу межгосударственных отношений, основанных на особой иерархической системе, которую называют либо согласно Чаттопадхьяи (Chattopadhyaya) саманта-феодализмом, либо в соответствии с моделью, предложенной Штейном (Stein)2, сегментарным государством. Если вкратце, то смысл этих определений в том, что более крупные государства устанавливали набор определенных отношений с более мелкими, смежными с ними государствами. Внутри себя каждое из этих образований, неважно, большое оно или малое, имело сходные с другими слои бюрократии. Таким образом, у каждого из них имелись министр войны и мира и главные полководцы, а также формальные ритуальные отношения с конкретными религиозными традициями и т.п. Подчиненные государства устанавливали налоговые/коммерческие отношения (в виде дани) со своими повелителями (rajadhiraja), причем правитель меньшего государства часто наделялся властью своим повелителем посредством церемонии коронации (abhiseka) или же путем присутствия на коронации самого повелителя. Таким образом, в период раннего средневековья большая часть Индии была охвачена межгосударственными ритуальными, торговыми и военными отношениями, при этом меньшие государства пользовались защитой и привилегиями, хотя и страдали от последствий своего участия в отношениях с великими владыками. Эти меньшие государства играли роль буферных или клиентских государств между более крупными политическими образованиями и входили в матрицу (mandala) из вассальных стран, расположенных вокруг повелителя по всем направлениям. Но иногда меньшее государство становилось сильным и затмевало своим могуществом более крупное государство, особенно если в последнем велась борьба за престолонаследие, или если оно обращалось со своими вассалами с бесцеремонной безнаказанностью. В этих обстоятельствах вассалы могли временно объединиться, чтобы попытаться свергнуть верховного повелителя, в результате чего одно из ранее бывших подчиненным государств становилось новой великой державой этого региона.

Для Северной Индии экономические последствия этого периода были разрушительными, и в особенности это отразилось на крупных мегаполисах. Начиная с седьмого столетия, из-за частых набегов они страдали от постоянной убыли населения, происходившей не столько из-за общего сокращения населения Индии, сколько из-за непрекращающегося процесса внутреннего переселения, когда отдельные лица и целые семьи становились политическими или экономическими беженцами. С упадком прежних столичных центров крепко стоявшие на ногах торговые системы и гильдии также стали жертвами этих смутных времен, в том числе и из-за появившихся в начале восьмого столетия новых международных торговых монополий исламских и манихейских купцов. К примеру, Раштракуты сочли, что в их интересах поддерживать именно исламских торговцев, а дирхамы Аббасидов были привилегированной валютой южного государства в течение почти двух столетий. На региональном уровне местные правители также брали под свое покровительство местные торговые рынки. Это делалось для приумножения богатство гильдий и храмов, которое затем можно было использовать для обеспечения дорогостоящих военных кампаний, проводимых либо в целях политического авантюризма, либо для защиты государства. В результате всего этого богатства Северной Индии все в больших объемах переходило в руки местных правителей или южных князей.

Постепенно небольшие региональные центры стали главным направлением переселения большей части населения. В период раннего средневековья можно было наблюдать возникновение и слияние множества мелких государств, причем это происходило в тех местах, где раньше ничего подобного не было, или же там, где обитали только племенные группы, многие из которых стали основой новых государств. Гурджары, Абхиры, Шабары, Гонды, Кираты и пр. со временем образовали новые небольшие государства, в которых основными зонами размещения населения стали их традиционные земли, но только теперь здесь проводились мелиоративные работы с сопутствующей вырубкой лесов. Между основными областями жизнедеятельности располагались периферийные зоны, где подсечно-огневое земледелие и образ жизни охотников-собирателей племенных или полуиндуизированных народов затрудняли их вхождение в состав государства, при этом периферия всегда оставалась под вопросом не только в части присоединения, но и лояльности в целом.

С новым населением в региональные центры пришла новая эстетика и проблема новых идентичностей и богов. Эта эстетика базировалась на изображениях автохтонных божеств и традиционных декоративных узорах, но теперь она воплощалась с помощью таких материалов как камень, который ранее эти люди никогда не обрабатывали. Поэтому можно сказать, что художественные мастерские прямо из столичной культуры перенеслись в племенную полусельскую среду. Многие из этих небольших государств активно оказывали внимание не только мастерам творческих профессий, но и брахманам – за их юридические знания и религиозное право подтверждать правовой статус правителей. Кроме того, легитимность правления часто устанавливалась ритуальными средствами, а также путем наделения властными полномочиями, которое осуществлялось другими властителями с аналогичным статусом (с высечением эпиграфических надписей, содержащих такие решения или перечни исключительных права правителя).

Правовые навыки брахманов использовались и для того, чтобы ссылаясь на прецеденты других мест, приводить договоренности с коренными народами и соглашения с местными традициями к соответствию рамкам паниндийской общественно-религиозной структуры. Эти усилия, по большей части, повлекли за собой отнесение этой группы к некой пристройке к кастовой системе (К какой касте относится правитель шабаров? Каковы их обряды перехода?), а также помещению их богов в пантеон развивающегося корпуса пуранической литературы3. В ходе данного процесса племенные народы – как тогда, так и сейчас – вместо того, чтобы быть включенными в число землевладельцев, часто оказывались изгнанными со своих земель, или же понижались в статусе до положения, намного уступающего вольному могуществу и авторитету, которыми они обладали ранее. Теперь, когда их священные места были присвоены другими, а их родовые земли обрабатывались брахманами, племенные народы в целом стали получать гораздо меньше, чем им причиталось.

Основные религиозные течения этого периода ведут свое происхождение от шиваитских культов, причем преимущественно с южных территорий. Племенные боги и местные духи также испытали воздействие как новых агрессивных государств, так и сопутствующих им групп перемещенного населения, поскольку племенные регионы, расположенные за пределами прежних индуистских территорий, стали желанным местом размещения новых поселений. В результате этого произошел взрывной рост количества антропоморфных и зооморфных божеств, причем некоторые из них (в особенности многие местные богини) были попросту идентифицированы как форма того или иного индуистского женского божества или даже самой Великой богини (Mahadevi). Интересно, что в то время как такой феномен религиозной преданности, как бхакти (bhakti) продолжал прирастать приверженцами по всей Индии (и, опять же, в основном на юге), буддистские авторы на него практически не обратили внимания. То есть буддистские писатели периода с седьмого по двенадцатое столетие, как правило, не осознавали важность этой новой формы религиозной эмоциональности.

Следует отметить, что у буддистов в качестве главных антагонистов буддадхармы наряду с обычными («заурядными») брахманами часто фигурируют и шиваиты-аскеты. Причем наибольшее внимание привлекали к себе экстремальные группы шиваитов, чьи ритуальные практики включали в себя использование человеческих костей или неординарное поведение (такое как, например, омофагия или скатофагия). Некоторые группы (особенно каулы) занимались ритуальными совокуплениями, а племенные народы часто приносили человеческие жертвы богиням земли или своей местности. Вся эта деятельность вызывала у буддистских авторов довольно разнообразные реакции: восхищение, насмешки, подражание, а также иные ответные чувства. Среди наиболее значимых групп шиваитов выделялись капалики, ритуально имитирующие покаяние Шивы-Бхайравы после обезглавливания им создателя мира Брахмы. Другой выдающейся группой были пашупаты, ставшие объектом общественного восхищения и покровительства монарших семей за свое стремление к незаслуженному публичному осуждению (посредством имитации поведения собак и домашнего скота) и виртуозность в песнях и танцах (внесшей значительный вклад в классическое исполнительское искусство).

В культурном отношении средневековый период был воистину классическим временем для поэзии, искусства, музыки и танца. Это была великая эпоха строительства индуистских храмов, когда были спроектированы и возведены одни из самых величественных сооружений Индии. Несмотря на то, что данный период представляется мрачным и хаотичным, и это справедливо для нескольких десятилетий между шестым и восьмым веками, в нем не наблюдалось культурной дезинтеграции, которую принято считать отличительной чертой индийского средневековья. Наоборот, это были времена изменения старых стандартов и создания новых норм, одни из которых демонстрируют нам интеллектуальное и художественное совершенство, в то время как другие говорят о подавлении чувства гражданской ответственности, восхвалявшееся в документах предыдущих веков. Это было время, когда властителям и священникам приписывали божественность, тем самым предоставляя им ничем не ограниченные права, которыми некоторые их них, безусловно, злоупотребляли. Необходимо отметить, что общественные институты Индии того периода принимали разобщенность и отсутствие непрерывности как данность и воспринимали их как естественные условия. Так что такие темы, которые в современном мире считаются само собой разумеющимися, как равенство, единство и всеобщность, попросту отсутствовали во всеобщем дискурсе этой цивилизации.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Хотя этот термин более привычен нам в контексте специфических средневековых религиозных движений, похоже, что выражение «совершенный» (siddha) впервые было использовано для обозначения категории джайнских святых за столетия до н.э. В данном значении сиддхи – это существа свободные от кармы, вечно пребывающие в высших обителях на вершине вселенной4. Для джайнских авторов отсутствие кармы означает, что душа не отягощена мирским, что делает сиддхов невидимыми для обычного восприятия. Их утонченные тела имеют почти человеческую форму, но туманны и нечетки. Но, несмотря на свое бестелесное естество, такие сиддхи еще не достигли окончательного освобождения джайнских архатов.

А вот легко узнаваемых предшественников буддийских сиддхов можно найти в индийских политических текстах и романтической литературе, причем джайны иногда пренебрежительно упоминали о них как о «мирских сиддхах», поскольку те были озабочены обретением земного могущества (siddhi). Вместо того, чтобы быть загадочными и неприметным, эти сиддхи были очень заметны, хотя и действовали на периферии общественного пространства: в сумеречной зоне между лесом и полями, являвшейся местом обитания могущественных сил и проведения магических ритуалов. Здесь сиддхи проводили свои обряды, с помощью которых стремились принудить могущественных существ наделить их высоким статусом, долголетием, магическим мастерством, умением летать и другими способностями. В литературе о сиддхах сообщается, что они были одержимы обретением могущества и сверхъестественных способностей, приписываемых аналогичному классу людей – магам-видьядхарам (vidyadhara). Такое название последние получили вследствие того, что владели заклинаниями и знаниями (vidya), посредством которых достигали своих целей в земных и небесных сферах.

Развитие традиции сиддхов как новой формы буддистских святых подвижников в конечном счете зависело от совокупного воздействия множества разрозненных факторов, таких как осознанная потребность в новой разновидности буддистского праведника; контакты с племенными народами и внекастовыми группами; заимствование шиваитских и шактистских практик и текстовых материалов; перемещение населения из больших торговых городов, которые ранее поддерживали монашеский буддизм и продолжали поддерживать его, но уже в институциональной эзотерический форме; интеграция в еще только зарождающиеся местные и племенные феодальные системы и т.п. Буддийские сиддхи являли собой новый социальный прототип, предложивший региональным центрам и бесправным группам модель автономной власти, позволявшую игнорировать ухищрения кастового индуизма, а также изощренную конфессиональную систему, не требующую отказа от региональной идентичности (в отличие от обезличивания буддистских монахов в великих монастырях). Сиддхи распевали песни, написанные на разных языках и диалектах и отражавшие эстетику и образы, используемые и ожидаемые этими новыми группами. Сиддхи признавали значимость местной культуры с ее племенными ритуалами, а также естественностью джунглей, гор, городских окраин, границ лесов и полей – все эти ценности восхвалялись в литературе буддийских сиддхов. Они использовали образы и рассказывали истории, которые попирали брахманские идеалы, и этим, должно быть, одновременно шокировали и восхищали свою аудиторию. Их вовлеченность в повествовательный жанр стала канонической и упоминается даже в самых экстремальных буддийских писаниях – йогини-тантрах. Они свободно манипулировали языком, как дети играют игрушками, причем иногда безответственно и даже с потенциально пагубными результатами.

При институционализации выборочного творчества сиддхов более консервативным сиддхским и монашеским сообществом оно по максимуму опиралось на самые развитые герменевтические стратегии из всех, которые когда-либо видел буддизм, однако, при этом имело весьма ограниченный успех. В процессе окультуривания эти неординарные личности становились почти такими же литературными персонажами, как если бы они были обычными человеческими существами. При этом их жизнеописания компоновались в особые сборники по количеству, подобранному в соответствии с некой нумерологией. Особенно часто использовались числа сорок, пятьдесят, от восьмидесяти до восьмидесяти четырех и восемьдесят пять, которые засвидетельствованы в описаниях количественного состава сельских округов и региональных политические структур. Таким образом, численные принципы организации экономических и политических структур Ориссы, Бенгалии, Мадхья-Прадеша, Удияны и побережья Конкана стали сакральными формулами, в соответствии с которыми в институциональной литературе происходила компоновка агиографий сиддхов. Вследствие этой институционализации неинституционального эзотеризма тантрический канон вобрал в себя идеи и модели поведения, заимствованные у шиваитов, шактов, сауров, вишнуитов, а также из культов региональных божеств и местных кладбищенских традиций сиддхов, причем все это без какой-либо упорядоченности. В целом процесс институционального окультуривания занял почти четыре столетия, с восьмого по одиннадцатый века, но некоторая незавершенность этого мероприятия заметна даже сегодня.

Как спектр, так и континуум поведения совершенных (как минимум, для некоторых случаев) охватывает не только весь средневековый период – от описания сиддхов в «Артхашастре» и до буддистских и натхских сиддхов, – но и включает в себя деятельность современных садху. Будучи эксцентричными, а порой даже и преступными личностями, сиддхи часто становились объектом восхищения и почитания, поскольку создавали вокруг себя ауру власти и могущества, никем не демонстрировавшуюся до них с такой успешностью. Этот спектр поведения (а так же используемых ими священных языков) был следствием того факта, что сиддхи происходили из самых разных слоев общества и не имели общеиндийской институциональной структуры, обеспечивающей относительно однородную социализацию, как, например, в случае с монахами эзотерической направленности буддистских монастырей. Некоторые сиддхи происходили из элиты и имели хорошее образование, полученное ими на самом высоком уровне, но оставили монастыри, столицы или дворы правителей, чтобы начать новую жизнь в примитивном сообществе, свободном от жестких ограничений, в рамках которых находились индийцы, во всем строго придерживающиеся своего статуса. Другие были из низшего сословия и выбрали жизнь сиддхов в отчаянном стремлении понять сущность окружающего мира, который продолжал рушиться на их глазах, поскольку боги, похоже, поддерживали только капризное поведение людей, владеющих мечом, властью и богатством. Деятельность сиддхов всех уровней несла в себе как сильные, так и слабые стороны, вследствие чего формирующаяся культура совершенных включала в себя лишь ряд ритуальных обязательств и личный практический опыт, в которых харизма и преданность играли такую же важную роль, как интеллект и естественность.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Тантрическая литература и ритуальные системы, ставшие культовыми во времена возрождения Центрального Тибета, имели самое разнообразное происхождение. Некоторые из них относились к сочинениям конца седьмого – начала девятого столетий и получили широкое распространение сначала в Китае и Японии, а вслед за этим в Тибете и других регионах, причем наиболее почитаемые священные писания возникли или же были отредактированы в монашеской среде. Особую значимость имели тантры, позже разделенные на три категории: «ритуальные» (kriya-tantra), «практические» (carya-tantra) и «йогические» (yoga-tantra). Эти категории включали в себя такие тексты, как «Сусиддхикара», «Махавайрочанабхисамбодхи», «Сарвадургатипарисодхана» и «Сараватахагата-татвасанграха», а также многие другие, распространявшиеся в рамках этой тантрической классификации. Эти работы и их последователи придавали особое значение большим системам мандал и их имперской метафоре, одновременно приглушая индийские интенции эроса и власти, подразумеваемые или явно присутствующие как в самой метафоре, так и в основанной на ней литературе. Другая ритуальная система, продвигаемая этими текстами, опиралась на буддийскую форму древнеиндийского огненного жертвоприношения (homa), используемую для достижения четырех тантрических ритуальных целей: умиротворение (болезней, врагов, эмоций), приумножения (денег, власти, заслуг), контролирования (противников, богов, страстей) и уничтожения (врагов, богов, ощущения собственного «я»). При дворах правителей Китая, Тибета, Наньчжао и других стран ритуальные системы официальных переводов эзотерических писаний адаптировались под нужды действующих властителей, тем самым сдерживая или пресекая распространение сторонних элементов индийского буддизма. Однако, периодические запреты на не признанные официозом тексты и практики нередко были неполными или неэффективными, вследствие чего некоторые недозволенные произведения находились в постоянном обращении, хотя и никогда не включались в имперские каталоги утвержденных писаний.

При этом наблюдалась очевидная разница между номенклатурами тантрических систем, доступных в Индии, и тех, что циркулировали за ее пределами. Упоминания как в индийских буддистских, так и небуддистских источниках ясно указывают нам на то, что, начиная с середины восьмого столетия и далее, тантрические практики и сопутствующая литература в Индии отличались гораздо большим разнообразием по сравнению с тем, чем располагал находящийся в замкнутой среде и поддерживаемый правителями буддизм за границей, или даже с тем, что тайно распространялось за пределы мест своего происхождения. Многие из этих тайных текстов провозглашали себя махайога-тантрами или йогини-тантрами и в конечном счете некоторыми были отнесены к категории «высшей йоги» (yogottara) – четвертой категории в классификации ритуалов и литературы, стоящей выше ритуальных/практических/йогических категорий, упомянутых ранее. Это деление на четыре класса стало наиболее популярным среди тибетцев, которые упорно сопротивлялись всем другим типологиям, в том числе и индийских авторов, предлагавших множество разнообразных классификаций. Единодушие в отношении структуры категорий так и не было достигнуто, что характерно не только для данного вопроса, но и почти для всех других сфер деятельности тантрического буддизма5.

В связи с этим отдельные тексты могли быть отнесены к той или иной категории в зависимости от того, как они использовались. Например, «Манджушринамасангити» часто переклассифицировалась в соответствии с прихотью автора комментариев и словарем, используемым при ее толковании. При этом она иногда определялась как йога-тантра, но чаще как тантра более высокого уровня. Данный процесс имел большое значение, поскольку все последователи различных путей – индийцы, кашмирцы, непальцы, тибетцы – понимали, что статус наставника в той или иной степени зависит от статуса его системы. Т.е. продвижение какой-либо системы по восходящей шкале религиозной ценности означало и продвижение наставника на восходящей шкале социальной значимости. Похоже, что в отношении таких классификаций индийцы, по сравнению с другими, демонстрировали несколько большую искусность, поскольку имели склонность к одномоментному переопределению своих категорий. Причем стремление к повышению статуса тантры означало, что возникающие при этом непростые споры по поводу, казалось бы, тривиальных деталей в конце концов приведут к необходимости проведения линеальной и персональной валидации, от которой зависели пополнение рядов последователей, обладание ресурсами и в целом институциональная жизнеспособность. Этот основополагающий процесс можно проиллюстрировать двумя случаями попытки возрождения в Тибете «низших тантр» (т.е. от крии до йоги) Будоном Ринчендубом (1290–1364) и Нгорченом Кунгой Зангпо (1382–1456)6. Ни один из них не добился большого успеха, поскольку им противостояла логика стратификации: зачем медитирующему тратить свое время на практику низших тантр, когда доступны высшие, обещающие более быстрое освобождение и дарующие своим последователям большие мирские блага?

Среди наиболее значимых для тибетцев тантрических систем эпохи возрождения выделяются три: «Гухьясамаджа» (Guhyasamaja), «Чакрасамвара» (Cakrasamvara) и «Хеваджра» (Hevajra). В состав всех трех входило несколько текстов: коренные тантры, пояснительные тантры, комментарии, наставления по практикам и тексты, относящиеся к обрядам инициации и посвящения. Все три тантры имели в Индии несколько линий передачи и получили широкое распространение к концу десятого столетия. Всех их объединяли практики, связанные с порождением мандалы (процесс зарождения: utpattikrama) и психосексуальными йогическими практиками (процесс завершения: sampannakrama), ассоциируемые с наиболее радикальными сиддхами. Первый этап (utpattikrama) состоял из сложной последовательности визуализаций, в процессе которых мир растворялся и заменялся совершенным космополисом буддистских божеств, расположенном в неприступной цитадели, где медитирующий представлял себя центральным божеством. Новый мир (т.е. мандала) был символической феодальной средой с медитирующим в качестве владыки мандалы, окруженным божественным монаршим двором, состоящим из вассалов, которые представляли различные семейства (kula), расположенные по разным сторонам света. Вполне естественно, что форма и лексика ритуала подчеркивали новое рождение (utpatti) божества, и считалось, что медитирующий таким образом очищает свое земное рождение. При этом самовизуализация медитирующего в качестве божества после его посвящения (abhiseka) являлась ритуальным отображением средневековой доктрины, согласно которой выполнение этого ритуала наделяло коронованного (abhisikta) правителя божественной природой.

Другой ритуальной системой, на которую делался упор в махайоге и йогини-тантрах, была внутренняя и психосексуальная йогическая медитация процесса завершения (sampannakrama), которая была тесно связана с новой группой посвящений. В этом случае все прочие церемонии коронации были объединены вместе в качестве первого «посвящения сосуда» (kalasabhiseka). Помимо этого были добавлены «тайное посвящение» (guyhabhiseka), «посвящение мудрости-знания» (prajnajnanabhiseka) и «четвертое посвящение» (caturthabhiseka). В Индии посвящения выполнялись физически, при этом «тайное посвящение» заключалось в том, что ученик приводил свою партнершу к посвящающему наставнику, который совокуплялся с женщиной, а полученный при этом эякулят поглощался учеником. «Посвящение мудрости-знания» требовало от ученика совокупления с партнершей (обозначавшей мудрость (prajna), но также называемой «ритуальной печатью» (karma-mudra)) под опекой наставника, чтобы получить введение в мистическое знание, возникающее в процессе выполнения ритуала. Наконец, четвертое посвящение, состав которого широко варьировался, чаще всего представляло собой разъяснение наставником ученику значения второго и третьего посвящений. Все эти ритуалы включают в себя элементы индийской мифологии, касающиеся священной энергии, порождаемой удержанием или поглощением семени.

Когда в девятом столетии были формализованы новые тантрические системы, считалось, что только такие посвящения дают право выполнять ритуальные или йогические практики. В этой ритуальной структуре «посвящение сосудом» позволяло приступить к процессу зарождения, т.е. визуализации себя в мандале. «Тайное посвящение» санкционировало выполнение практик йогической системы «самопосвящения» (svadhisthana). В ней йогин визуализировал свои внутренние чакры (cakra), каналы (nadi) и жизненные ветры (vayu), а вслед за этим и пламя, возникающее из пупочной чакры, которое поднималось вверх по центральному каналу и порождало ассоциированную с семенем «мысль о пробуждении» (bodhicitta), чтобы затем инициировать ее стекание вниз из родничка. Эта практика в конечном счете легла в основу системы «психогенного жара» (gtum mo), широко использовавшейся тибетскими святыми подвижниками «в хлопковых одеждах», такими как знаменитый Миларепа. «Посвящение мудрости-знания» давало право выполнять психосексуальные практики йоги «мандалы-чакры» (mandalacakra). Здесь йогин совокуплялся с партнершей, но вместо испускания семени/бодхичитты (bodhicitta) во влагалище, оно визуализировалось таким образом, как будто втягивается вверх к родничку через каналы и чакры. Считалось, что визуализированный подъем семени/бодхичитты вызывает череду ощущений восторга. Из-за трудностей, связанных либо с сексуальными ограничениями (например, целибат), либо с поиском идеальной партнерши (karmamudra), эта практика иногда выполнялась с визуализируемой духовной супругой (jnanamudra), а не с партнершей из плоти и крови. Тем не менее, считалось, что такой процесс также приводит к возникновению нарастающих состояний радости. Наконец, «четвертое посвящение» подразумевало различные варианты, но чаще всего оно давало возможность йогину медитировать на абсолют, нередко используя метафору «великой печати» (mahamudra).

Считалось, что по завершению процесса йогических практик у йогина происходит трансформация обычных ветров, каналов, элементов, жидкостей и символов, образующих его тонкое тело (vajrakaya). В частности, ветры, ассоциируемые с обычной физиологической деятельностью и известные как «кармические ветры» (karmavayu), теперь направляются в центральный канал и тем самым трансформируются в «ветер знания» (jnanavayu). Т.е. с помощью этих йогических практик обретаются различные виды и атрибуты мистического знания в том виде, как его себе представляют буддисты. Кроме того, две основные практики процесса завершения сопровождались порой приводящим в замешательство разнообразием йог: сновидения, иллюзорного тела, воскрешения мертвых и т.д. Однако, что касается основной цели – как результата выполнения йогических поз, дыхательных упражнений, сексуальных практик, визуализаций и соблюдения связанных со всем этим сложных правил, из чего, собственно, и состоит процесс завершения – то считалось, что йогин впрямую и контролируемо наблюдает процессы растворения элементов, которые при неконтролируемом переживании этого явления разворачиваются только перед теми, кто стоит на пороге смерти7. Считалось, что точно так же, как процесс зарождения очищает земное рождение посредством рождения в качестве божества в мандале, процесс завершения очищает смерть благодаря истинному видению феноменов и пустоты.

|

|

Карта 2. Места тантрической активности индийских буддистов в десятом и одиннадцатом столетиях

|

Входившая в состав этой обширной тантрической структуры система «Гухьясамаджи» опиралась на ритуальное развитие материалов йога-тантры, и многие из текстов этой традиции формально признают ее йога-тантрой. Однако, в конечном счете она все-таки была классифицирована как махайога-тантра, причем данное определение также присутствует и в упомянутых выше работах. К концу восьмого столетия основной текст Гухьясамджа-тантры уже был завершен в составе восемнадцати глав, и различные тантрические наставники разрабатывали для него свои системы и писали комментарии. В течение девятого столетия были формализованы и получили широкое признание две школы ритуала: школа Джнянапады, названная в честь наставника Буддхаджнянапады, и школа Арья, названная в честь линии передачи наставников восьмого столетии, которая была основана тантриком Нагарджуной и продолжена тантрическими мастерами Арьядевой и Чандракирти. Конечно, существовали и другие традиции, но эти две были самыми плодотворными, отчасти потому, что школа Арья заимствовала для своей линии передач личности хорошо известных авторитетов мадхьямаки, живших за столетия до ее появления, а отчасти потому, что наставники этих двух школ были очень успешны в своей институционализации, поддерживая отношения с буддистскими центрами по всей Северной Индии и вокруг Шри-Шайлы в Южной Индии (см. карту 2).

Подобно другим успешным традициям, система Гухьясамаджи обогатила буддийский лексикон как терминами ритуальной организации, так и техническим словарем. В существующей много веков «Гухьясамаджа-тантре» ритуал процесса зарождения разделен на четыре части: служение (seva), предварительное достижение (upasadhana), достижение (sadhana) и великое достижение (mahasadhana), хотя последняя глава тантры начинает применять эти четыре этапа также и к процессу завершения8. Основываясь на данной тантре, каждая из двух традиций разработала свою собственную основную мандалу: школа Джнянапады создала мандалу, использующую в качестве центрального божества Манджуваджру, а школа Арья предложила мандалу, где в главной роли выступал Акшобхьяваджра (Aksobhyavajra) и его свита9. Почему такое различие? Оба божества встречаются в «Гухьясамаджа-тантре», но традиции этих линий утверждают, что они опираются на разные откровения, полученные их основателями10. К примеру, считается, что Буддхаджнянапада получил откровение от эманации вечного Будды Ваджрадхары, тогда как появление мандалы Нагарджуны как будто бы стало результатом изучения им практик с Сарахой, хотя в хаотичных преданиях Нагарджуны иногда упоминаются и другие фигуры11.

Что касается технического словаря, то самым большим вкладом школы Арья было представление пережитого в течение процесса завершения в виде нарастающей оценки значимости сочетания пустоты и света12.

|

пустота (sunya)

необъятная пустота (atisunya)

великая пустота (mahasunya)

вселенская пустота (sarvasunya)

|

свет (aloka)

видимость света (alokabhasa)

восприятие света (alokopalabdhi)

ясный свет (prabhasvara)

|

Эти уровни реализации получили дальнейшее развитие благодаря пяти медитативным практикам (pancakrama), описанным той же школой и изложенным в тексте под названием «Панчакрама». У этой крайне влиятельной работы, по-видимому, было, как минимум, два разных автора: Нагарджуна и Шакьямитра, которые, похоже, уделяли большее внимание модели построения своего сообщества, чем индивидуальному вдохновению13. Так или иначе, эти пять практик состоят из процессов «неколебимого повторения» (vajrajapa), «чистоты всех чистот» (sarvasuddhivisuddhi), «самопосвящения» (svadhisthana), «реализации высшего тайного блаженства» (paramarahasyasukhabhisambodhi), и «объединения» (yuganaddhakrama). Словарная система школы Арья, как, впрочем, и четыре ступени процесса зарождения, на практике доказала свою влиятельность и по сей день продолжает задавать те рамки и правила, которых тибетцы придерживаются при обсуждении этого и связанных с ним материалов.

О системе «Чакрасамвары» можно сказать, что в целом она выглядела как новоявленная попытка привнести в тантрические будни ощущение географического пространства. Самая ранняя форма этой тантры возникла к концу восьмого столетия, и со временем объединила, как минимум, три школы тантрической практики: те, что приписывались Лухи (Luhi), Гхантападе (Ghantapada) и Канхе (Kanha). Все три школы делали акцент на сакральную географию, т.е. представляли движение, первоначально развившееся с опорой на мандалу Чакрасамвары и миф о ее происхождении. Взяв за основу историю, изложенную в таких произведениях йога-тантры, как, например, «Сарвататхагата-таттвасанграха», последователи «Чакрасамвары» утверждали, что извечный Будда Ваджрадхара эманировал свою гневную форму, Херуку, для того, чтобы взять под контроль Махешвару (Шиву) и его двадцати четырех Бхайрав, а также их супруг. В конце концов Махешвара был унижен и уничтожен, и Херука занял его место на вершине горы Сумеру, а двадцать четыре Бхайравы стали контролировать двадцать четыре места паломничества в Индии14. Эти двадцать четыре объекта были наделены различной значимостью и сведены в единый список, который у нас имеется в нескольких вариантах, но та или иная его форма была включена практически в каждую мандалу Чакрасамвары.

Хотя точное количество божеств в отдельных мандалах различалось, каждая из них изображала Чакрасамвару (в форме Херуки) в центре и три концентрических кольца по восемь Бхайрав в каждом кольце, расходящиеся от центра и представляющие мандалы ума, речи и тела. Общепризнанная версия так идентифицирует следующие двадцать четыре места в мандале:

Четыре питхи (pitha): уддияна (uddiyana), джаландхара (jalandhara), пуллиямалая (pulliyamalaya) и арбуда (arbuda).

Четыре упапитхи (upapitha): годавари (godavari), рамешвара (ramesvara), девикота (devikota) и малава (malava).

Два кшетры (ksetra): камарупа (kamarupa) и одра (odra); и два упакшетры (upaksetra): тришакуни (trisakuni) и кошала (kosala).

Два чхандохи (chandoha): калинга (kalinga) и лампака (lampaka); и два упачхандохи (upacchandoha): канчи (kanci) и хималая (himalaya).

Два мелапаки (melapaka): претапури (pretapuri) и грихадевата (grhadevata); и два упамелапаки (upamelapaka): саураштра (saurastra) и суварнадвипа (suvarnadvipa).

Два шмашаны (smasana): нагара (nagara) и синдху (sindhu); и два упашмашаны (upasmasana): мару (maru) и кулата (kulata).

Благодаря своему интересу к сакральной географии некоторые индийские наставники Чакрасамвары были хорошо осведомлены о том, что священные места существуют не только внутри Индии, но и за ее пределами, и что в этот список входит Суварнадвипа – средневековое государство, располагавшееся согласно разным источникам или в Бирме, или в Индонезии15. Некоторые тибетцы со временем стали называть свою страну Претапури («город призраков»), сочетая местные легенды о происхождении тибетцев с мифологией индийских священных территорий16. Любопытно, что различные манипуляции с йогой, относящейся к системе Чакрасамвары, для окружающих имели гораздо меньшее значение, чем ее идеология сакральной географии. На процесс завершения Чакрасамвары вначале повлияли лексикон и систематизация йоги школы Арья, а затем и ассоциируемая с системой Хеваджры номенклатура.

В последующих главах этой книги часто упоминается «Хеваджра-тантра», которая была создана позже двух других великих тантр. «Хеваджра-тантра», безусловно, является произведением сиддхов, вероятно, откуда-то из восточной Индии (Бенгалии, Бихара, Ассама или Ориссы) и, похоже, была написана в конце девятого или начале десятого столетия. «Хеваджра-тантра» также называлась «Двикальпой» по причине наличия в ней двух ритуальных разделов (kalpa). Она считалась частью «Великой Хеваджра-тантры» размером в 500 000 строф, причем общепризнанный текст отождествлялся с меньшей частью обширного мифического произведения, что было обычным тропом для эзотерической литературе. Подобно «Гухьясамаджа-тантре» и «Чакрасамвара-тантре», «Хеваджра-тантра» представляет собой коренной текст, окруженный паутиной взаимосвязанных, а иногда и противоречащих друг другу священных писаний, комментариев и ритуальных наставлений. Наиболее важными для целей нашего исследования являются два родственных священных текста: «Сампута-тантра» и «[Дакини]-Ваджрапанджара-тантра», обе из которых считаются наиболее значимыми среди множества других комментаторских тантр. Как станет очевидным далее, «Хеваджра-тантра» и ее различные линии передачи оказали глубокое влияние на жителей Центрального Тибета эпохи возрождения. Это направление представляло собой ритуальную и медитативную традицию, которая стала центральной как в школе сакьяпа, так и в кагьюпе, хотя по сравнению с другими сакьяпа уделяла ей гораздо большее внимание.

Сакьяпа в своих текстах описывает четыре поддерживаемые ей линии передачи процесса зарождения «Хеваджры»: линии сиддхов Домбихеруки, Канхи, Сарорухаваджры и Кришнапандиты, хотя вполне очевидно, что это наиболее репрезентативные варианты и что на самом деле их было гораздо больше. К примеру, работы известного ученого-тантрика Ратнакарашанти также пользовались достаточно большим влиянием, хотя некоторые тибетцы и сомневались в духовности великого пандита17. Ядром большинства линий передачи является основная мандала Хеваджры, форма на удивление древняя и существовавшая еще до возникновения системы «Хеваджары». На мандале изображен Хеваджра со своей партнершей Найратмьей в окружении восьми дакини, идентифицируемых по-разному. Начиная с пятого века, мы отмечаем подобные системы в Индии, в основном на племенных территориях и в местах, посвященных семи или восьми «матерям» (matrika)18. Это та же самая форма, которая трижды повторяется в мандалах Чакрасамвары и присутствует в других источниках йогини-тантр.

Система «Хеваджры» имела огромное влияние, благодаря присутствию в ней помимо мандал процесса зарождения четырехступенчатой градации процесса завершения, с виду аналогичной модели практик «Гухьясамаджи» школы Арья, но в действительности совершенно отличной от нее. «Хеваджра-тантра» указывает, что во время психосексуальных практик возникают четыре уровня экстаза (т.е. оргазма), связанного с прохождением бодхичитты через различные чакры/психические центры. В другой иерархии переживания эти четыре формы блаженства также ассоциируются с четырьмя моментами реализации, четырьмя чакрами, четырьмя телами Будды и т.п.19.

|

Посвящения

|

Блаженства

|

Моменты

|

Чакры

|

Тело

|

Слоги

|

|

acarya

|

ananda

|

vicitra

|

svabhavikakaya

|

голова

|

HAM

|

|

guhya

|

paramananda

|

vipaka

|

sambhogakaya

|

горло

|

OM

|

|

prajnajnana

|

viramananda

|

vimarda

|

dharmakaya

|

сердце

|

HUM

|

|

caturtha

|

sahajananda

|

vilaksana

|

nirmanakaya

|

пупок

|

A

|

Эта таблица показывает, что блаженство (ananda), высшее блаженство (paramdnanda), отсутствие блаженства (viramdnanda) и естественное блаженство (sahajananda) представляют собой восходящие уровни реализации, связанные с четырьмя ее моментами: разнообразием (vicitra), созреванием (vipaka), растворением (vimarda) и беззнаковостью (vilaksana). Следует отметить, что порядок состояний блаженства и моментов реализации, их значение и связи с отдельными чакрами были предметом разногласий между различными наставниками, каждый из которых в качестве предпочтительной продвигал свою версию. Более того, начальное движение в этом направлении, по всей вероятности, было предпринято еще такими наставниками «Гухьясамаджи», как Буддхаджнянапада и Падмаваджра, но наиболее успешно эта тема была интегрирована в тантрические писания с появлением «Хеваджра-тантры». Таким образом, наставники «Хеваджры», подобно всем прочим тантрическим авторам, задействовали разрозненные материалы и скомпоновали их воедино с визуальным представлением божества, подчеркивая при этом особую значимость (в их случае) эмпирической сферы процесса завершения.

Время от времени мы будем обсуждать другие влиятельные тантрические традиции, но две из них заслуживают упоминания прямо сейчас. В определенном смысле, они являются типичными представителями самых ранних и самых поздних тантрических систем, хотя это означает, что их разделяет самое большее четыре столетия. К таким же давним временам, как и «Гухьясамаджа-тантра», относятся ритуалы и некоторые виды тантрических текстов, посвященные Ямари/Ямантаке/Ваджрабхайраве, символизирующим победителя бога смерти (yama) и являющимися манифестацией бодхисатвы Манджушри. Одна из линий посвящения этого направления появилась в Центральным Тибете благодаря Рало Дордже-драку (р. 1016), жизнь и деятельность которого подробно обсуждаются в Главе 4. Традиция Ямари является источником многих магических обрядов, особенно ритуалов уничтожения врага, использовавшихся в Индии, Непале и Тибете. Также тексты Ямари включают в себя ряд интереснейших сценок из индийских сельских преданий о призраках и колдовстве.

Совершенно на другом уровне находится Калачакра-тантра, даже сегодня вызывающая большое восхищение. По общему мнению, этот текст был впервые переведена на тибетский язык около 1027 года Гьиджо Даве Озером (Gyijo Dawe Öser), и, таким образом, его версии были доступны на протяжении всего периода возрождения20. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что до двенадцатого столетия эта работа имела весьма ограниченное влияние и обрела большую значимость только в последующие столетия, когда стала основой для неортодоксальных взглядов школы джонангпа. Возможно, что на начальной стадии Калачакра-тантра была встречена довольно прохладно вследствие ее нетипичных литературных особенностей. Это единственная среди известных мне тантр, текст которой указывает на наличие у нее единственного автора: она написана прекрасным языком и имеет заранее продуманную компоновку – пять длинных главах одинакового размера, которые прекрасно согласуются друг с другом. Присущая ей сложность и целостная организация означают, что при ее изучении нужно прилагать значительные усилия и соблюдать определенную дисциплину, поскольку необходимо знать содержание каждой главы, чтобы понять общую архитектуру и конкретное назначение работы в целом. Это значительно отличается от очень своеобразной формы большинства тантр, которые состоят из множества коротких глав и содержат в себе тексты за разным авторством, различные стили и многочисленные внутренние противоречия. Очевидно, что Калачакра-тантра максимально соответствовала грандиозным объединительным процессам и институциональным разработкам тринадцатого столетия, когда монголы принесли в Тибет порядок и единство, являясь наиболее типичным примером единообразного и упорядоченного видения. Но поскольку расцвет ее влияние приходится на времена, выходящие за пределы хронологических рамок настоящего исследования, я не акцентирую на ней внимание в той степени, которая была бы соизмерима с ее более поздней значимостью.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Вышеупомянутые системы создавались и распространялись главным образом буддистскими сиддхами, которые чаще всего были мирянами, хотя среди них также встречались действующие или несостоявшиеся монахи. Истории жизни и деятельности этих персонажей порой представляют собой весьма занимательное чтиво, что, впрочем, и было одной из многочисленных целей создателей этой литературы. Для повествований о сиддхах (как, впрочем, и для других агиографических форматов) характерен синтез нескольких композиционных факторов: жанровой специфики, атмосферы предвкушения, оригинальных прототипов и т.п. Причем, хотя поведение сиддхов и не соответствовало общепринятым социальным нормам тех времен, агиографии предлагали их приверженцам великое множество разнообразных образов этих святых подвижников. Однако, агиографии в целом и сиддхов в особенности лучше всего рассматривать по отдельности и обязательно в свете той йогической системы, в рамках которой они создавались, сохранялись и передавались. Но поскольку Индия не является главной целью моего исследования, к этим и связанным с ними вопросам мы будем обращаться лишь по мере необходимости.

Теперь мы можем переключить свое внимание с самых ранних источников агиографий сиддхов в Индии на их дальнейшее использование в качестве средства распространения религиозных доктрин за ее пределами. Для этого ранние устные варианты таких преданий были подвергнуты редактированию с акцентом на специфические социальные и религиозные ценности. Причем повышенное внимание уделялось литературному построению агиографий, поскольку данные сочинения были по своей сути литературными произведениями и поэтому не должны были восприниматься как исторические в любом смысле этого слова (хотя и могли нести в себе достаточно много исторической информации). Наконец, мы должны рассмотреть взаимосвязь этих повествований и соответствующих ритуальных и медитативных систем (в пределах того, насколько они изучены или доступны нам), поскольку агиографии часто описывают духовные, психологические или физиологические переживания, которые, как считается, происходят в процессе выполнения практик данных систем.

|

|

Илл. 1. Наропа. Прорисовка настенной росписи начала XIII в. Храм Сум-цек монастыря Алчи

|

Похоже, что среди всех этих эксцентричных личностей самой значимой для возрождения Центрального Тибета персоной являлся Наропа. Как и в случае с Сарахой – еще одним популярным у тибетских летописцев сиддхой – личность Наропа окутана туманом стольких агиографий, что почти невозможно понять, кем был на самом деле этот человек (Илл. 1). В Главе 4 рассматриваются исторические записки тех времен, посвященные Наропе, из которых следует, что он был бенгальским светским гуру, чьи интересы включали в себя политику, религию, еду, а также употребление слабого интоксиканта в виде бетеля, и что он умер в 1041/42 г. н.э.

Однако, следуя тенденции буддистов к вольному обращения с биографиями своих святых подвижников, агиографии кагьюпы обезличивают Наропу, отливая его монументальный образ с помощью нескольких заранее заготовленных форм. Из-за невнимания к доступным свидетельствам тибетские агиографы расходятся во мнениях относительно географии его жизнедеятельности, семейного положения, раннего периода жизни и большинства других деталей. Многие тибетцы, заблуждаясь, считают его родными местами Кашмир, в то время как другие безошибочно указывают на Бенгалию. Одни говорят, что он был брахманом, другие – что сыном князя, а один индийский источник (версия из сборника, приписываемого Абхаядатташри) полагает, что он происходил из низкокастовой семьи торговцев спиртным (saundika).

Одним из самых ранних источников по этой теме является текст тринадцатого столетия Гьялтангпы Дечена Дордже, чье тридцатитрехстрочное стихотворное восхваление и сопутствующий ему прозаический комментарий начинаются с изображения юности Наропы как практически идентичной юности Будды21. В этом повествовании Наропа родился в Бенгалии, в городе под названием Нагара (т.е. «город»). Как полагали тибетцы, он принадлежал к роду шакьев, был сыном их правителя *Кушалавармана (*Kusalavarman) и появился на свет в месяце рождения Будды (vaisakha). Как и сам Сиддхартха, Наропа изучил все священные писания без какого-либо обучения. Он женился против своей воли и, в конце концов, отрекся от мирской жизни и стал великим настоятелем Наланды под именем Абхаякирти (Abhayakirti)22:

|

Выполняя таким образом обязанности настоятеля,

Он распространял учение и разрешал все серьезные проблемы.

Он обрезал волосы тиртхикам и водрузил знамя победы истинной веры.

Почтение Наропе, владыке учения!

|

|

Выполняя таким образом свой долг перед учением,

Джнянадакини даровала пророчество:

«Ищите Тиллипу, который размышляет над сущностным смыслом!»

Почтение Наропе, получившему это пророчество!

|

|

В ответ Наропа спел песню отречения и отправился на поиски Тиллипы.

Все монахи Наланды умоляли его остаться,

Но он не стал их слушать, и с верой пытался найти этого гуру.

Почтение Наропе с правильными кармическими связями!

|

|

С преданностью разыскивая владыку гуру,

Он проявлял упорство в своих аскетических практиках.

Но бестелесный голос сказал ему медитировать на Чакрасамвару вместо Хеваджры.

Почтение Наропе, выполнявшему [практику] Чакрасамвары!

|

|

Но сам Чакрасамвара сказал Наропе, что если он

Не найдет Тиллипу и не будет на него полагаться, Наропа не обретет состояние будды.

Поэтому с верой и преданностью он разыскивал гуру с правильными качествами.

Почтение Наропе, ищущему гуру!

|

|

Прилагая таким образом усилия и разыскивая гуру,

Когда он, наконец, его встретил, Наропа не узнал гуру,

Поэтому он страдал с устремлением, верой и преданностью.

Почтение Наропе, который избавился от своих омрачений и встретился лицом к лицу с гуру!

|

|

Со всей силой преданности он молил, обращаясь с просьбой о Дхарме,

И владыка гуру продемонстрировал глубокую Дхарму символов.

Поняв эти символы, Наропа осознал реальность Дхармы.

Почтение Наропе, добившемуся освобождения благодаря Дхарме символов!

|

|

Итак, владыка гуру Тиллипе, который был явленным Буддой (нирманакаей),

Для того, чтобы добиться зрелости потока сознания Наропы, даровал ему четыре посвящения.

Поняв значение посвящений, Наропа спел совершенную песню.

Почтение Наропе, получившему посвящения!

|

|

Движимый верой и в соответствии с указаниями гуру,

Наропа прыгнул с крыши крепости, пронзил колом почки,

Бросился в сандаловое пламя, перекинул через болото мост и т.д.

Почтение Наропе, прошедшему трудный путь!

|

|

Затем правитель услышал о достижениях Наропы в его практике.

И, засвидетельствовав могущество [и тантрический взгляд] Наропы, он обрел веру и преданность.

Правитель предложил ему свою дочь, и благодаря своей практике Наропа убивал и оживлял живых существ.

Почтение Наропе, выполнявшему сексуальную практику!

|

|

Затем придворный священник правителя *Какавана

[Стал испытывать неприязнь] к практике владыки йогинов Наропе,

Но увидел, что результаты его желания, гнева и т.д. приведут его в ад.

Почтение Наропе, который ведет существ к раскаянью и покаянию!

|

|

Затем после этого, прямо перед Наропой

Владыка Тиллипа взлетел в царство высших миров,

И спел песню, даруя всю Дхарму в его изложении.

Почтение Наропе, который из преданности предложил свою собственную песню!

|

|

Осознав свою реализацию, он обрел высочайшее достижение.

Обладая этим достижением, в соответствии со своими собственными качествами,

Закрепив свое пророчество, он мирно пребывал в состоянии неразделимости.

Почтение Наропе, который добился успеха, следуя указаниям наставника!

|

В этом повествовании Наропа, будучи настоятелем флагманского монастыря позднебуддистской Индии, взволнован своей самоуспокоенностью. В этот момент появляется Джнянадакини и обвиняет его в непонимании смысла читаемых им высказываний, а их смыслом в полной мере владеет Тилопа/Тиллипа/Телопа (имя великого сиддхи разными авторами пишется по-разному). Вопреки желанию своих монахов Наропа покидает монастырь, чтобы найти Телопу, но тот играет в прятки с великим ученым. К Наропе сначала присматриваются, чтобы увидеть, понимает ли он невербальные знаки, а затем дают посвящения, которые позволяют ему практиковать. Любопытно, что в большей части агиографий не делается акцента на йогическом обучении, которое, как считается, он прошел у Телопы, поскольку в большинстве из них вообще мало что говорится о йогическом содержании или даже просто о сущности передачи Телопы Наропе23. Вместо этого агиографы с увлечением повествуют о его преданности гуру и тринадцати испытаниях, выпавшим на долю Наропы, который изображается как тогдашний Геракл, но только в религиозном смысле. Но именно испытания позволяют Наропе обучаться, и он достигает своей цели благодаря практике аскетического обета (vratacarya) – полному отрешению от общественного одобрения и полному погружению в жизнь тантрического йогина. Если характер испытаний просто варьируется в зависимости от конкретной агиографии, то отдельные эпизоды повествования выглядят как демонстрация творческих способностей разных агиографов, причем каждое следующее описание только увеличивает страдания и мучения, которые испытывает Наропа в своих поисках пробуждения. Наконец, вся эта история заканчивается, как и все агиографии сиддхов, демонстрацией сиддхи (siddhi) – магической власти сиддхов над богами (солнце, река и пр. являются богами) и элементами реальности.

Отсутствие акцента на йогическое содержание в большинстве повествований выглядит довольно интригующим, поскольку считается, что Телопа получил четыре (или шесть) основных передач. Хотя здесь опять же есть некоторые расхождения во мнениях, все же следует рассмотреть один из стандартных списоков. От Нагарджунапады Телопа получил наставления по «Гухьясамаджа-тантре» и «Чатухпитха-тантре», а также йогам иллюзорного тела и переноса сознания. От Чарьяпады – по «Махамая-тантре» и практикам йоги сновидений; от Лвабапы – по всем материнским тантрам (йогини-тантрам), включая «Чакрасамвару» и йогу ясного света; а от Субхагини – по «Хеваджра-тантре» и йоге психического тепла (candali)24. В некоторых повествованиях утверждается, что Телопа передал Наропе системы практик процесса завершения, которые в конечном счете стали называться «шесть наставлений (или йог) Наропы»: психического тепла, иллюзорного тела, сновидений, ясного света, переноса промежуточного состояния (bar do) и возвращения к жизни мертвых25. Кроме того, все авторитеты непреклонны в том, что Телопа первым объединил эти йогические практики и что он, по сути, не нуждался в такой помощи, ибо сам являлся манифестацией (nirmanakaya) извечного Будды Ваджрадхары, что на самом деле выглядит как более разумный выбор жизненного пути. Подводя итог, можно сказать, что отношения Наропы с Телопой – это встреча глаза в глаза с извечным пробужденным состоянием, предстающим пред тобой в непривлекательной форме внекастового йогина, к тому же имеющего пристрастие к рыбе.

Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»

Прежде чем перейти к основным выводам по результатам рассмотрения агиографий Наропы, для сравнения мы обратимся к агиографии сиддхи Вирупы, так как оба этих материала хотя и имеют много общего, в тоже время несут в себе немало интригующих отличий. Традиция в целом единодушна в отношении датировки периода жизнедеятельности Наропы, но что касается Вирупы, то этот вопрос в Тибете был предметом широко обсуждения. В пятнадцатом столетии один из ученых-сакьяпинцев Нгорчен Кунга Зангпо (1382-1456) пришел к выводу, что Вирупа тождественен настоятелю великого монастыря Наланда Дхармапале, который был важным персонажем в системе «учения о сознании» (vijnanavada) махаянской схоластики26. Взяв за основу эту идею, Нгорчен следом окунулся в фантастический мир тибетских списков линий передачи и древней тибетской хронологии мифических правителей и божественных нисхождений, в результате чего пришел к выводу, что Вирупа жил примерно через 1020 лет после нирваны Будды27. Если предположить, что Нгорчен использовал хронологию жизни Будды, автором которой был Сакья Пандиты и в соответствии с которой нирвана основателя приходится на 2134 г. до н. э., то получается, что Вирупа жил где-то в 1114 г. до н. э. или около того, т.е. на несколько столетий раньше большинства древних индийских и современных оценок даты фактического рождения Будды Шакьямуни28. Далее мы увидим, что великая древность является одной из самых значимых ценностей тибетской религии, а встраивание ее в жития святых подвижников стало важнейшим инструментом утверждения их святости и авторитетности.

История Вирупы выглядит особенно резонансной, поскольку считается, что он покинул монастырь, находясь под подозрением в нарушении монашеских обетов, хотя к этому времени уже достиг высшего уровня освобождения. Он путешествовал по Индии, часто вступая в споры с тиртхиками – термин, который может обозначать шиваитских или шактистских йогинов, а также брахманов или других людей, не принадлежащих к буддизму. Повествование о Вирупе выстроено с учетом почти всех формативных факторов биографий сиддхов, и в связи с этим представляет собой парадигматический пример того, как агиографическая литература сиддхов сочетает в себе индийскую религиозность, тибетскую очарованность, художественные модели, курьезный консерватизм, множество сюжетных переплетений, а также особую притягательность стихотворного повествования от первого лица, излагаемого в форме дохи на языке апабхрамша. Используя приемы «Buddhist Pilgrim’s Progress»* агиография Вирупы проводит читателя через мифические места и ритуальные сражения, и все это делается с юмористическим наслоением друг на друга священного и абсурдного.

——————————————————————

*Англоязычный перевод/пересказ знаменитого романа У Чэнъэня (Wu Cheng’en) «Путешествие на Запад» – прим. shus.

——————————————————————

Следует отметь, что мы располагаем очень малым количеством надежной информации, касающейся индийских описаний жизни и деятельности Вирупы. Тибетские же тексты, посвященные Вирупе, напротив, имеют гораздо более прочную основу, поскольку Вирупа был в центре особого внимания у школы сакьяпа, подобно Наропе, являвшимся объектом почитания школы кагьюпа. Соответственно, самые ранние из сохранившихся тибетских обсуждений жизни Вирупы встречаются в трудах Сачена Кунги Ньингпо (1092–1158), первого из великих лам школы сакьяпа тибетского буддизма. Имея вид хвалебной песни Вирупе, произведение Сачена производит впечатление страстной просьбы о помощи в реализации и мольбы к учителю издалека (bla ma rgyang ‘bod), являвшейся устойчивым жанром тибетской литературы. Более того, поскольку этот гимн стал столь же значимым для собственной агиографии Сачена, как и для агиографии Вирупы, он достоин полного перевода:

Панегирик прославленному Вирупе29

|

Почтение Вирупе!

А-ла-ла! Владыка Вирупа

Из спонтанного и непроявленного30,

[Быть связанным] таким способом с блеском и свечением

Вашей благоприятности значит находиться вне концептуализации.

Э-ма-хо! Вы стали несущим благо для меня!

|

|

Ваше великолепие устранило [во мне] все концептуализации,

Итак, развив внутренний ветер трех дверей [тела,

речи и ума] в четыре восторженных состояния [стадии завершения],

И превратив свою беспокойную карму в блаженство и пустоту,

Очищенный таким образом, чтобы немного напомнить о Вашей жизнь, я отдам ей дань уважения!

|

|

Ваше благоприятность – это сочетание пользы для себя и других,

Что есть высшее счастье и польза для себя и других.

Обучив счастливого ученика посредством знания и любви

Наивысшему пути, Вы отправляете его в нирвану.

Я преклоняюсь перед деяниями благороднейшего непоколебимого.

|

|

Рожденный в этом мире в касте кшатриев (воинов),

Он отказался от нее и завершил изучение пяти областей знаний.

На него опирались, поскольку он преподавал Сангхе учебную программу разных уровней.

Я преклоняюсь перед прославленным Стхавирой Дхармапалой.

|

|

Будучи Вагисой [владыкой речи], он был непобедим в дебатах

О текстах Махаяны, целью которых являются три обучения.

Преклоняюсь перед вторым всеведущим, древом жизни учения,

Непререкаемым на всей поверхности земли.

|

|

Насытив всех собравшихся нектаром различных колесниц Дхармы,

Как наступление дня насыщает все множество живых существ росою,

Ночью он достиг освобождения благодаря выполнению тайной практики.

Почтение ему, находящемуся на шестой ступени бодхисатвы, избранному самой Найратмьей!

|

|

Чтобы вести живые существа через практику аскетического обета (vratacarya)

посредством этой низшей деятельности, он покинул священные пределы Сангхи.

И направился в город, странствуя по всему свету31.

Я преклоняюсь перед ним, известным всем как Бирва.

|

|

Он повернул Ганг вспять и смирил заблуждающегося царя.

Захватив солнце, он выпил вино во всей округе.

В нетрезвом виде он сломал лингам и укротил Чандику.

Я преклоняюсь перед ним, прославленным в качестве владыки магов.

|

|

Таким же образом, в качестве завершения своей демонстрации безграничной силы,

Он приручил Карттику в Саураштре.

Я преклоняюсь перед деяниями недвойственного великого блаженства,

Которое охватывает сферу пространства посредством ненаправленного сострадания.

|

|

Он сформулировал глубинный путь посредством четырех аудиальных потоков,

Который представляет собой метод быстрого постижения этой истинной реальности

Самого чистого блаженства и пустоты во всех элементах существования.

Я преклоняюсь перед тем, кто доводит до зрелости и освобождает счастливых учеников32.

|

|

Э-ма! Владыка, я молю, чтобы Вы завладели мною зримо

Снова и снова таким же образом,

Поскольку я не достиг стадии освобождения,

Сферы абсолютного совершенства!

|

|

Если Вы только увеличиваете этот поток нектара,

Поток тех [йогических практик], возникших посредством

Силы Вашего сострадания –

Я молю, чтобы Вы довели это дело до завершения!

|

|